ナポレオンとクラシック音楽(10): フランス軍侵攻に四度も遭遇した作曲家

ナポレオンにまつわる音楽の話、今回で10回目ですが、さすがはハイドンやベートーヴェンと同時代を生きた人物だけあって、クラシック音楽にまつわる話題にも事欠きません。

5月初めより書き始めて、4週間でこれまでの8回の投稿で、「特にスキを集めた記事」に三度も選ばれました。

ありがとうございました。9回目は昨日書いたので、まだ今週の記事選には含まれていませんが、また選ばれると嬉しいですね。投稿二日目の現時点で21のスキを押していただけました。

いつも長文なのに読んで頂けて大感謝です。

Noteではこのように、文学作品を引用すると、よく読まれるようです。

音楽の専門的な話題よりも、そうした文学系の話題の方が人気。

Note読者が求める新しい知識とは、そうした今後の読書のために有益な情報と話題なのかもしれません。

ナポレオンに国を奪われた大司教

さて、超有名作曲家のヴォルフガング・モーツァルトはナポレオン台頭以前の1791年に亡くなり、ナポレオンとは直接には関わりを持ちませんでした。

しなしながら、モーツァルトと深い関係を持った、故郷ザルツブルグの支配者ヒエロニムス・フォン・コロレド大司教はナポレオンによって人生を大きく変えられた一人です。

現在はオーストリアの一部ですが、18世紀のザルツブルク大司教国とは、ハプスブルグ家の支配をうけない、カトリック教会が支配する独立国家でした。

モーツァルトは実は正式にはオーストリア人ではなかったのです。

ローマ法王を幽閉するなどしてまで、旧体制の象徴的存在のカトリック教会と戦い続けたナポレオンが、カトリック国家のザルツブルクをそのままにしておくわけはありませんでした。

モーツァルトは父親レオポルトと共に、親子でザルツブルグ宮廷の音楽家でした。

ヴォルフガングが幼い頃にヨーロッパ中を旅できたのも、コロレド大司教の前任者であるシュラッテンバッハ大司教が大変に寛容な方で、雇用人のモーツァルト父子に寛大にも有給休暇と特別経済的援助まで与えて旅行することを許したからでした。

しかしながら、コロレド大司教は実権を握ると、すぐさま財政締め付け政策を強いて、宮廷を大改革。ミサ曲の演奏時間短縮など、細かい指示に耐えられないヴォルフガングは大司教に逆らい、ご存知のように大司教側近のアルゴ伯爵に足蹴にされて解雇されたのでした。

岩塩(Salz)の砦(街・Burg)という言葉から町の名前ができている「ザルツブルク」は、モーツァルトが故郷の悪口を手紙に書き続けたように、確かに小さな田舎町でしたが、岩塩の産出による経済力によって独立国家の営みを維持できていたのです。

当時の塩は大変に貴重なもので、塩の採掘が街の財政を潤わせていたのでした。

ナポレオンが目に付けたのは、この岩塩採取から得られる莫大な権益。ナポレオンはオーストリアに侵攻してザルツブルグをも支配下に収めます。

ザルツブルグの改革者たらんとした啓蒙君主コロレド大司教は政権を失い、ウィーンへと涙ながらに亡命。1803年のこと、コロレド大司教は二度とザルツブルグの土を踏むことなく、1812年に失意の中でウィーンで客死。モーツァルトが生きていれば、仇敵コロレド大司教の余りにも惨めな晩年の不遇を憐れんだでしょうか。

さて、このように欧州の地図を大きく塗り替えたナポレオンのフランス帝国。

塗り替えられた土地の中には、ベートーヴェンの故郷であるハプスブルク家のケルン選帝侯マクシミリアンの治めるボンも含まれていました。

ケルン選帝侯マクシミリアン

ベートーヴェンの故郷のボンは田舎町でありながらも、ハプスブルク家のマクシミリアンが神聖ローマ帝国の選帝侯として赴任したことで、文化都市として意外なほどの繫栄を楽しんでいました。

マクシミリアンは女帝マリア・テレジアの末子。つまり、皇帝ヨーゼフ二世、レオポルト二世、並びにフランス王妃マリー・アントワネットの実弟。ハプスブルク家の男子としては珍しく、聖職の道を歩み(おそらく皇位継承権は彼には意味のないものだから)聖職者でなくてはなれない選帝侯としてボンに赴いたのでした (レオポルトの末息子ルドルフもまた聖職者となり、のちにベートーヴェンの弟子となります。ルドルフ大公です)。

選帝侯とは神聖ローマ皇帝を選出するにあたり、投票権を持っていた聖職者たちのことです。時代ごとに人数は変わりますが、ドイツのいろんなところの領主を勤めていて、大体7人くらいいました。マクシミリアンはそんな選帝侯の最後の一人でした。

ハプスブルグ家は音楽を愛する家系として知られていて、マクシミリアンは両親や兄弟同様に深い音楽への愛をはぐくみ、おかげでボンの宮廷は音楽的に非常に充実したものとなったのでした。

13歳のベートーヴェンが宮廷オルガニストとして、アル中の父親に変わり、家計を支えるなどが可能だったのも、宮廷楽団のおかげ。そんなルードヴィヒ少年にヴァイオリン演奏を教えたのが、宮廷楽団で父親の同僚だった、フランツ・アントン・リース。

リース家は歴代、ボン宮廷につかえる宮廷音楽家の家系でした。

やがてモーツァルトの最大の支援者だった啓蒙専制君主ヨーゼフが亡くなり、若いベートーヴェンがボンを代表して追悼カンタータ(Woo87、作品番号なしの87番という意味。十代のベートーヴェンが書いた大傑作)を書いた頃、隣国フランスで大革命が勃発して、世界が一変します。1790年です。

ベートーヴェンは暗雲立ち込める政情下のウイーンに旅立ちますが、その数年後には、なんとフランス革命軍がフランスと国境を接するボンを占拠。

選帝侯マクシミリアンは、前述のコロレド大司教同様にウィーンへと逃亡。ボンの選帝侯宮廷は従って消滅してしまうのでした。姉のマリー・アントワネットが処刑された翌年の1794年のことです。

失意のマクリミリアンもまた、1801年にウィーンにて死去。ナポレオンによって人生を滅茶苦茶にされた封建君主の行く末とはこのようなものなのでした。

リース家のフェルディナンド

さて、ボンの宮廷楽団員たちはリストラされて失職しますが、先祖代々音楽家の家系のリース家の長男であるフェルディナンド(ベートーヴェンのヴァイオリンの先生のフランツ・アントンの息子)は15歳。

もうすでに音楽家としての修業をたっぷり受けていた彼は、父の書いた手紙を懐に抱えてウィーンのベートーヴェンに弟子入り志願します。ウィーンまでの旅費もなく、途中のミュンヘンで写譜のアルバイトして旅費を捻出するといった有様でした。

1800年のベートーヴェンはちょうど30歳。第一交響曲ハ長調を書き終えた頃で、ウィーンでは新進作曲家として大人気でした。ですが癇癪持ちな彼は教育者向きではないがために、弟子などはほとんど取ってはいないのでした。

そんなベートーヴェンが16歳になっていたフェルディナンドの弟子入りを許したのは、同郷の恩師の息子ゆえ。ベートーヴェンは受けた恩は決して忘れない人だったのです。

1801年頃から1805年半ばまでのほぼ五年間を大作曲家ベートーヴェンの傍らで、リースは彼の青春時代を過ごしました。今風に言うと人生で最も多感な高校時代と大学時代ですね。しかしながら、ベートーヴェンの下での修業時代は唐突に終わりを告げます。なんと故郷ボンより兵士としての召集令状を受け取ったのです。

ボンは当時フランス領。ドイツ生まれのドイツ語を母語とするにもかかわらず、フランス兵として従軍することを求められたのです。

こうしてベートーヴェンと過ごした貴重な十代を過ごした弟子リースは帰郷後、ボンで徴兵テストを受けるのですが、幸運にも近眼を理由に失格となります。

でも師匠のもとには帰らずに、音楽家として独り立ちを決意します。各地で演奏活動などを行いながら、やがてはウィーンに再び立ち寄るも、ナポレオン軍のウィーン占領に再び遭遇 (1809年)。恩師のベートーヴェンと再会するも、就職問題のちょっとした行き違いから大喧嘩するなどするのです。

師との和解後、戦火を逃れて東ヨーロッパへと演奏旅行へと旅立ち、キエフやコペンハーゲンなど東欧の様々な都市を訪れ、最後にはロシアに向かうのですが、なんとここでもナポレオンのロシア侵攻に巻き込まれる羽目になり (1812年), 最終的には海の向こうの英国に定住を決めます。

そして英国において、フランス軍に四度も襲われた不屈の音楽家として知られるようになるのです。

一度目は故郷ボンをフランス軍に占領されて追われ、

二度目はウィーンにて、第一次ウィーン包囲(1805年)の最中に徴兵され、

三度目は再びウィーンに戻るも、ナポレオンの二度目のウィーン侵攻に遭遇、

四度目は1812年のロシアにおいて、フランス軍のロシア侵攻に怯えて逃げ回るのでした。

戦時中にもかかわらず、これほどに世界中を旅した音楽家はそういるものではありません。

英国移住後は、師のベートーヴェンをロンドンに招聘しようと画策し、新作交響曲の作曲を依頼。ベートーヴェンの英国行きはついに叶いませんでしたが、合唱付きの第九交響曲はリースの依頼をきっかけとして世に生れ出たのでした。

ベートーヴェンの死後、同郷のベートーヴェンの親友である医師ヴェーゲラーとともにベートーヴェンの回想録を出版。1836年のことで、リースはこの年に他界しますが、壮年期のベートーヴェンと共に五年間も寝食を共にしたリースの貴重な記録がこうして後世に残ることとなったのです。そして何よりも、リースの伝えるベートーヴェン像は余りにも人間的でとても楽しいものなのでした。

リースの伝えるベートーヴェンの物語は漫画化されています。

舞台は1801年、ウィーン。ピアニスト志望の16歳の少年、フェルディナント・リースは、ベートーヴェンへの弟子入りを志願して扉を叩くが、そこに待ち受けていたものは、天才音楽家のとんでもない生活実態だった!? えーと、僕、この人の弟子でほんとうに大丈夫!?

「おもろすぎる…」「萌えてやばい」「当時の音楽家の成功というのがどういうものだったのだろうかと考えた」「まさかの激燃え展開」「続きが気になる」「単行本化したら買いたいよ」などSNSで大反響、クラシック音楽レーベル・ナクソスがお届けする前代未聞のコメディ4コマ劇場!

[作:NAXOS JAPAN 画:IKE]

とても面白おかしいベートーヴェンの真実で、非常に秀逸な漫画作品だと、ベートーヴェンの伝記を山ほど読んで、ベートーヴェンの音楽を三十年も演奏し続けてきた自分は、心から思います。2014年の漫画です。

上記のリンクより、四コマ漫画を無料で読むことはできますが、単行本の方が読みやすく、内容もまたさらに充実しています。ベートーヴェン好きな方は是非ともご購入下さい。

神格化された、理想化されたベートーヴェン

しかしながら、ご存知のように、ベートーヴェンは日本においては、顰め面の近寄りがたい偉人として知られています。

「耳が聞こえないにもかかわらず、人生と戦い、偉大な作曲を成し遂げた」

「運命は斯く扉を叩く」

「苦悩を突き抜けて歓喜へと至る」

などなど。

こういう堅苦しいベートーヴェンのイメージが長らく明治時代以来、欧米文化を輸入して富国強兵に努めた戦前日本で、日本人に対して埋め込まれました。

そして12月の風物詩ともなっている、年末に第九交響曲を演奏するという習慣さえも作り出しました。日本人はドイツ人よりもベートーヴェンを好むとさえ言われています。

(1981年のアニメ映画「セロ弾きのゴーシュ」より)。

ですが、実のところ、こういう堅苦しい苦悩ばかりのベートーヴェン像は、ほとんどフィクション。

後世の伝記作家によって、偉大なベートーヴェン像はつくられたものだと現在では言われています。

ベートーヴェンの死後、友人たちはベートーヴェンの伝記を書き上げようと尽力しますが、晩年のベートーヴェンに辛抱強く付き添った自称秘書アントン・シンドラーという男は滑稽なほどにベートーヴェンを偶像視していました。

ベートーヴェンの音楽に心底心酔していたシンドラーは、崇拝の対象としてのベートーヴェン像を広めんと、彼がこうあって欲しかったと思う作曲家の伝記を書き上げます。事実も時には捻じ曲げて捏造して、難聴の作曲家が会話に使用した貴重な会話帳などの一次資料を改竄して、シンドラーは大作曲家ベートーヴェンの世界最初の伝記を完成させます。1840年のことで、作曲家の死後、12年目のこと。

しかしながら、生きていた頃のベートーヴェンを知る人たちはシンドラーの著書に眉をひそめ、それぞれ独自にベートーヴェンの思い出を出版するに至りますが、後世においては、もっとも体系的にまとまりのあるシンドラーの伝記が重んじられてゆくのでした。

20世紀には、シントラーの伝記を真に受けた、ベートーヴェン崇拝者のフランス人ロマン・ロランがさらなる神格化を推し進め、ベートーヴェンの理想化された人物像を小説化して長編小説「ジャン・クリストフ」を執筆。

ロランは1915年にノーベル文学賞を受賞。

このような文脈から、顰め面しいベートーヴェンが20世紀にはまかり通りました。

いわゆる「楽聖ベートーヴェンらしさ」を体現した、人類の苦悩を一身に背負ったような、ベルリンフィル率いるフルトヴェングラー指揮のドラマティックな交響曲演奏や、深くて神々しいカペー弦楽四重奏団による弦楽四重奏演奏が生まれたのです。

またクリムトによるベートーヴェンフリーズとして知られる大絵画も同じ文脈から生み出されました。

また筋骨逞しい苦悩する英雄ベートーヴェンの銅像も。

背後の二人の女性はベートーヴェンの不滅の恋人であるヨゼフィーネ・ブルンスウィックとアントニー・ブレンターノであると言われています。

脱神格化の試み

しかしながら時は21世紀。日本語において、なんと上記のナクソスジャパンの漫画の元ネタとなったヴェーゲラーとリースの覚え書きの作者である、フェルディナンド・リースの世界最初の伝記をかげはら史帆さんが刊行(2020年)。

かげはらさんは処女作として、シンドラーの改竄を主題とした優れた著書をエンターテインメント風に書かれた方です。

素晴らしい名著ですので、是非とも手に取ってお読みください。電子書籍版をダウンロードもできますね。

シンドラーとリースの伝記の違いは、上記の漫画が楽しく語ってくれると思いますので、ここに一ページだけ掲載いたします。

20世紀に広く知られたベートーヴェン像とは、神話化されたベートーヴェンなのです。わたしはそう思います。

いわばナポレオンが生前、自身を神格化しようとして、アルプス越えする自分自身の姿を白馬と共に描かせたように(史実では騾馬に乗っていました)、実際には訪れていないにもかかわらず、ペスト伝染病の蔓延するヤッファの野戦病院へと訪問したという絵画を描かせもしました。

慈悲深い君主であることを大衆に伝えるためのプロパガンダとして。イメージ戦略の大切さをナポレオンはよく心得ていたのです。

エジプト遠征よりフランスへと帰国する途中で、かつては十字軍も戦闘を繰り広げた中東の地のヤッファ(現シリア)において、オスマントルコ軍とフランス軍は干戈を 交えて、四日間の激戦の末に最終的にはナポレオンは勝利しますが、彼の地にて多数のフランス兵たちが伝染病に感染。連れては行けぬ兵士たちにナポレオンは自殺するためのアヘンを与えて置き去りにしたのでした。

そうした事実はのちにフランス国内にも知られて、ナポレオン批判は高まりますが、1804年、帝位に就かんとするナポレオンはこうした噂を否定するプロパガンダとして、以下のような絵をグロに描かせたのです。

伝染病患者を見舞う美談は福音書のイエスキリストを擬しているともされています。皇帝位に就く間際のナポレオンは自身を神格化しようとしていました。

ナチスドイツはドイツ文化の優秀さを世界に広めるために、ベートーヴェンの音楽を利用しましたが(党大会など記念式典ではヴァーグナーの音楽同様に、ベートーヴェンの第九交響曲がしばしば演奏されました)、ベートーヴェンにとってははた迷惑な話でした。

ベートーヴェンの音楽は崇高なアーリア民族を代表する音楽などではありません。ベートーヴェンは民族主義には無縁な人だったのですから。

ナポレオンとは違い、シンドラーによって捏造改竄されたベートーヴェンの伝記は、作曲家本人には全く無関係なことなのです。

1796年の「アルコレ橋のボナパルト」。

映画などには、やはりベートーヴェンは堅苦しい人物として描かれていますが、よく笑い、よく人生を楽しむ人でした。

故郷ライン産の赤ワインを生涯愛飲して、最期にはワイン中毒による肝硬変で亡くなったのですから。ベートーヴェンが死の床で故郷のライン産の赤ワインを待ち望んでいたと言う挿話はよく知られています。

師のハイドンに匹敵するような、愉しい笑える音楽もたくさん書いた人でした。堅苦しくない愉しいベートーヴェンの本当の姿がもっと知られるようになってほしいものです。笑えるベートーヴェン音楽は別の機会にご紹介します。

フェルディナンド・リースの音楽

さて、壮年期の愉しいベートーヴェンのありのままのエピソードをたくさん伝えてくれる、ベートーヴェンの14歳年下のリース。

後に立派な作曲家となり、オペラやピアノ協奏曲や交響曲やソナタを数多く創作しましたが、作風は非常に師のベートーヴェンのそれを受け継いでいて、一聴してリースがベートーヴェンの弟子であると分かるほどですが、残念ながら私の耳には、彼の音楽はベートーヴェンの音楽の二番煎じとしか感じられません。

YouTubeのコメント欄には、ベートーヴェンのコピペだと辛辣なコメントさえ残されていました。

だからでしょうか。リースの死後、彼の作品は時代遅れとみなされて急速に忘れ去られてゆきます。

そこでYouTube上のリースの作品、いくつかじっくり聴いてみました。

弟子のリースと師のベートーヴェンの音楽の最大の違いは、やはりドラマの作り方ですね。

音楽的語彙は本当にそっくりで、生涯をソナタ音楽の作曲に費やしたリースの音楽はベートーヴェンの双生児のようでいて、ベートーヴェンの音楽のような劇的表現に欠けています。

例えば月光ソナタ。

ゆっくりとした第一楽章から始まり、第二楽章で軽い楽想に転じて、フィナーレで第一楽章と同じ和声進行のソナタ形式ながらも、音楽的には大爆発です。全曲の重心はフィナーレにあります。これがベートーヴェンの音楽の特徴。

第五交響曲も第九交響曲も、クライマックスがフィナーレに現れるように計算され尽くしているのです。

後のシューマンやブラームスの立派なソナタ形式の音楽を聴いて物足りないのは、全曲の比重がフィナーレにないからです。しばしば竜頭蛇尾。ハイドン的とも言えますが。

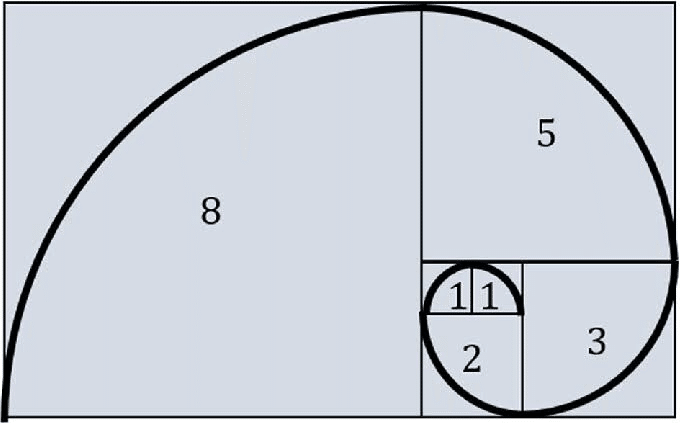

音楽上の黄金比

ベートーヴェンのドラマの作り方があまりに見事なのは、科学的に計算され尽くしているからです。

ベートーヴェンは世界史上初めて音楽の世界に意識的に黄金比を作曲に取り入れた人でした。

ベートーヴェンの第五交響曲は、黄金比の構成において書かれています。前半部の小節数が80ならば、後半は必ず50といった具合で、クライマックスの音の響く部分は必ず黄金比に基づいているのです。そして80の小節はまた50と30に分けられるといった具合です。ベートーヴェンは理系的な頭脳をもった作曲家だったのです。

後世のソナタ形式の大作曲家シューマンやブラームスさえも、この事実を知らずにいました。ましてやリースに解るはずもありません。ベートーヴェンの楽曲の見事なフォルムとプロポーションは数学的ゆえに完璧なのです。

自分の大好きな味わいのコーヒーを作るのに、自分で毎回コーヒー豆の数を数えて作らせたほどのベートーヴェンは筋金入りです。自作の小節数を数え上げるくらい平気でやり遂げたでしょう。黄金比の話はここまでにしておきます。

わたしはリースの作品を数えられるほどしか聴いていませんが、彼の作品は部分的にはとても立派ですが、どれも同工異曲で、全曲を有機的に結びつけるようなドラマに欠けているように思えます。

リースの音楽には、ベートーヴェンをベートーヴェンたらしめた構成の完璧さに欠けているのです。楽想が非常に似ているだけに違いがあまりにも際立ちます。

また、ベートーヴェン音楽の真骨頂である限られた音楽素材で大曲を組み立てるといった点にも無頓着なのかもしれません。楽想の有機的な関連性はベートーヴェン音楽の特性で、だからでしょうか。リースはベートーヴェンよりもオペラ向きな作曲家だったのかもしれません。

美しい楽想に溢れていても、それぞれの楽想に関連性が見出せません。悲劇的な楽想が途端に関連性の薄そうな軽い楽想に予告なく繋がるなど、どこか後世のマーラー的。でも実際のところ、有機的な楽想の融合をなすことができた作曲家は、ベートーヴェンやショパンやブラームスなど、史上数えるほどしかいなかったのです。

第五交響曲ニ短調 (1813)

<リースの第五交響曲は、師ベートーヴェンの第五交響曲からの引用「ダダダダーン」からできています。ベートーヴェンの圧倒的な音楽の影響から生涯抜け出すことができなかったのがフェルディナンド・リースの音楽なのだと思いました。>

ピアノ協奏曲第8番変イ長調「ラインへの挨拶」(1826)

<ピアノ協奏曲第8番「ラインへの挨拶」は、雄大なライン川の流れを思わせる雄大な楽想で始まる音楽。ベートーヴェンらしさよりも、おおらかな人格だったリースらしさを感じることができる名作。気に入りました。>

オペラ「盗賊の花嫁」(1828)

<英国時代に書かれたリースが初めて作曲したオペラ「盗賊の花嫁」。序曲はとてもベートーヴェン的。ベートーヴェン作曲の新しいオペラのような趣で、楽しめます。英国時代の作品なのにドイツ語オペラです。リースはオペラ作曲家の天稟を持ち合わせていたのかもしれません。ベートーヴェンではなく、モーツァルトに師事できていたならば、後世に名を残す作曲家になれていたのかもしれません。>

時代遅れのリース

リースの晩年は1830年代。

フランスで7月革命が起こった、新たな変革の時代。7月革命の後に来る世界の音楽とは、いわゆるロマン派音楽の時代。ソナタ形式は古い時代の音楽であると見做されて行き、リースは1938年に亡くなります。

1830年を超える頃、ショパン、リスト、シューマンなどの新時代の音楽家たちが斬新な作品を発表し始めます。1830年はベルリオーズの幻想交響曲初演の年です。

オペラの世界もロッシーニが退場して、マイアベーア―、ベルリーニやドニゼッティらが登場。彼らの音楽の後を受け継いでゆくのは、ヴェルディにヴァーグナー。やがては時代錯誤なナポレオン三世(ナポレオンの甥:在位1852-1870)の第二帝政へとつながります。

新しい音楽家の活躍する時代において、ベートーヴェン中期ごろの古い手法ばかりで描かれる音楽はマンネリです。リースの音楽は、ショパンやシューマンの新しい音楽に比べれば、一昔前の音楽なのでした。

<最後のピアノ協奏曲は1833年の作曲。二十歳のショパンの二つのピアノ協奏曲は1829年に作曲されています。リースの協奏曲は非常にロマンティックですが、ピアノの響きにはショパンのような新しい時代の煌めきを感じることはできません>

リースが理解不能と見做したベートーヴェン後期音楽は、新しい時代になって初めて理解されるようになります。リースには理解できなくとも、次の世代のロマン派音楽を先取りした音楽だったとして、シューマンやリストなどを夢中にさせます。ここにもベートーヴェンとリースの大きな違いがあるのです。

リースの音楽を聴けば聴くほど、未来のための音楽を書いたベートーヴェンと、19世紀初頭の音楽語法だけで定型の音楽を毎回書いていたリースという図式が浮かび上がってきます。どこかサリエリとモーツァルトの音楽にも似ていますね。

ナポレオン戦争に翻弄されたベートーヴェンの数少ない弟子であるリースの音楽、これからもっと聴かれる機会も増えるでしょうが、やはり彼はいつまでもただベートーヴェンの弟子としてばかり記憶されてゆく人物なのでしょう。でもベートーヴェン風な音楽が好きな方には耳のご馳走なのかもしれませんよ。

歴史の脇役たちの視点から

歴史の面白さは、主役(ナポレオンやベートーヴェン)の視点から、彼ら中心の視点からではなく、彼らの周りの脇役から見てみると、今まで見えなかったものが見えてくることです。

神格化されたナポレオン像やベートーヴェン像ばかり見ていては、見えないものがある。グロの阿諛追従絵画や、コロレド大司教やマクシミリアン選帝侯や作曲家リースの人生は、歴史を別の視点から見つめてみることの必要性を教えてくれるように私には思えます。

いいなと思ったら応援しよう!