金魚史

ご挨拶

- はじめまして、西山宗一と申します。

-

- 私は、金魚を題材にして、漫画を描いたり、短歌を詠んだりしています。

また、岡本かの子(岡本太郎の母であり女流作家)の小説作品『金魚撩乱(きんぎょりょうらん)』の書評を月刊誌に掲載したりと執筆活動を行っています。

文芸の力を借りて、金魚の魅力をどのように伝えられるか模索中です。

-

金魚の歴史について

(古くから品種改良が行われてきたこと、中国から伝わり日本に来て現代に至るまでの大まかな流れについてここからご説明いたします)

金魚は中国原産です。

金魚の歴史を語るに当たって、まずは中国金魚の大まかな区分を説明できればと思います。

20世紀末に分類学者の王春元によって書かれた『中国金魚』によると、第1期『野性時代』第2期『半家養時代』第3期『家養時代』、そして第3期の中でさらに5つの時代があり、第1時代『家池時代』第2時代『由池養到盆養過渡時代』第3時代『盆養時代』第4時代『有識職人工選抜時代』第5時代『雑交育種時代』に分けられます。

※生物学の一分科。分類と分類学という用語を区別するならば,前者は,多種類の生物の種を妥当な仕方で命名,整理して一つの体系にまとめるのが課題であり,後者は,この分類の仕方を理論的に問題とする分野ということになるが,実際は分類学という語に,分類の仕事の内容そのものも含ませて考える。分類作業の基準は,初期には外見上の形態的特徴による分類から始って,習性による分類,進化の系統による分類へと発展してきた。現在では蛋白質分子レベルでの知識 (ことにアミノ酸配列) なども分類の手掛りに取入れられる一方,多項目の分類指標の合致,不一致をコンピュータなどで処理して客観化を目指す数量分類学 numerical taxonomyの立場もある。

①野性時代

- 『野性時代』は西暦265年〜618年あたり晋朝〜隋朝に当たります。この時代は主に野生で泳いでいるのを認知された時期です。それが今で言う金魚かは不明だが、そのようなものがいる、という認識だったらしいです。いわゆる、フナの突然変異で赤くなったものと考えられます。

(宮廷における女性)

半家養時代

- 『半家養時代』は西暦618年〜1126年の唐朝初期〜北宋末期ごろを指します。自然の金魚を捕らえて池で飼っていたとされる時期です。この時期でよく語られるのが、唐の詩人杜甫(トホ)は作中にて「金魚換酒来」と、金魚という語が使われた例として挙げられますが、私の解釈としては官人が通行手形として束帯(そくたい)に付ける金属製の魚佩(ハイギョ)もしくは魚袋(ギョタイ)であると考えています。いずれにせよ、野生の赤い魚を選びとって飼育をしていたとされています。

菅家後集より

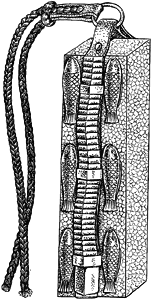

朝廷伺候の高級官人の地位標示の魚形の符。唐制にならって朝服につけたが、通常の束帯にはつけないで、特に節会、大嘗会、御禊などの儀式に際して用いた。鮫皮包みの長方形の小箱で、表面に殿上人は銀、公卿は金の魚形をつけ、紐で石帯の右腰に下げるのを例とした。金魚袋は三位以上の者が用い、銀魚袋は四位・五位の者が用いた。中国、隋・唐代に始まった魚符の制を模したもの。

『家養時期』は細分化して、五時代に分かれます。

- 第1時代『家池養時代』は西暦1127年〜1279年南宋初代高宗の代〜南宋滅亡ごろを指します。まず、宮殿の庭には金魚の飼育池が40あまりあったと記録があります。また、上流階級で流行し、金魚の専門家も出現し始めたようです。金魚の体色や形による品種の区分も行われました。

- 第二時代『由池養到盆養過渡時代』は西暦1279年〜1546年南宋代末年〜民の世宗代ごろまでを指します。要するに、金魚飼育の本流が池から容器に移った時期です。この頃から北京など中国各地へ金魚文化は広がっています。

1429年『魚藻図』にて出目や、背びれのない個体や、透明鱗(虹色色素が乗らず、光沢が少なく柔らかい見た目をする)や、三尾(尾ひれが分かれているもの)などの記述や絵があり、現在もペットショップで見られる金魚の原型がこのときすでにあったようです。

- 第三時代『盆養時代』は西暦1547〜1847年明朝末〜清の宣宗時代ごろです。明の頃から、貴族以外の大衆にも金魚は飼育するようになってきました。一方で、朝廷や豪族によって、珍しい金魚の品種改良を行い、門外不出とし、隠して飼っていました。これは、日本でも類似例があり、一部の地方藩士は、珍しい金魚を隠蔽して養殖していたことが分かっています。

1596年に執筆された『硃砂魚譜(ズシャユプ)』では水質や飼育容器である水瓶の材質の良し悪しなど。また、金魚の尾の形や体色など、前時代よりさらに細分化された分析をされています。

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?