『井筒俊彦 世界と対話する哲学』を読んで

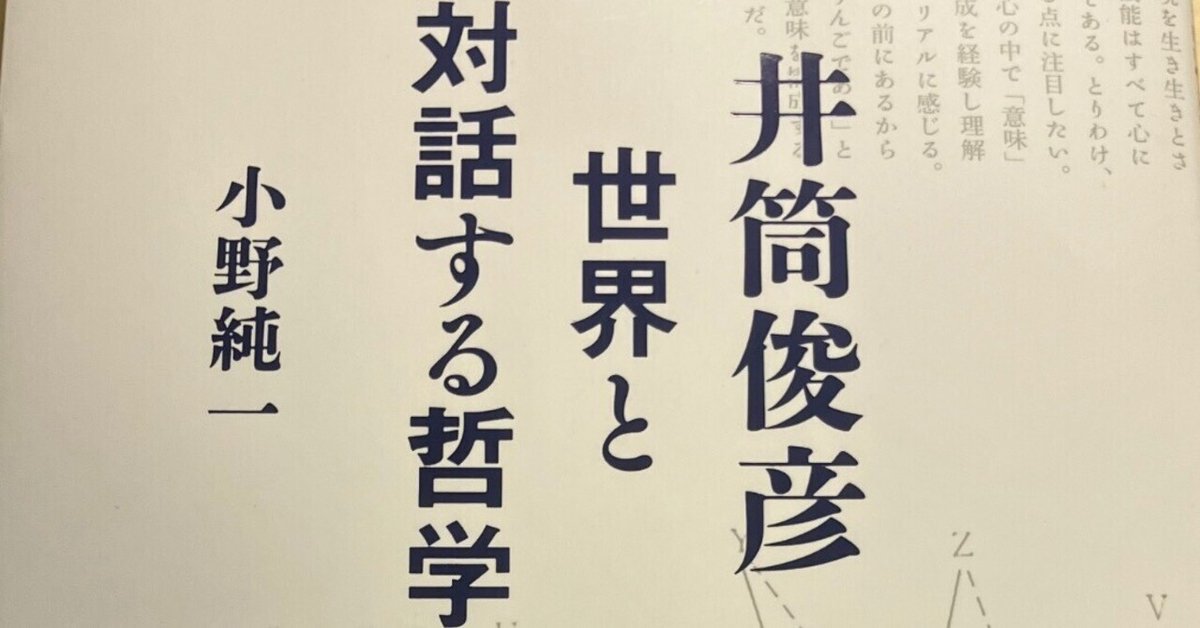

今回は、小野純一『井筒俊彦 世界と対話する哲学』(慶応義塾大学出版会、2023年)を読みました。

1.言語化される前の豊饒な意味世界

自分のなかに生まれた感情をうまく言語化できない、というこれまでに何度も経験してきた、けれども忘れてしまっていた意味世界の豊饒さを思い返しました。

この気持ちは言い換えると、子供のときはみな知っていたけれども、大人になると忘れてしまう心の空間。陸上生物がかつて陸に上がる前の海のことを思い出して涙するような経験、といってもいいのかもしれません。

また、井筒俊彦というとイスラーム哲学者のイメージが強かったのですが、イスラームだけでなく、西欧の言語哲学はもちろん、中国や日本の思想を読み込み、文化を超えて通底する言語と意味の構造を読み解こうとしている姿に感動しました。言語能力に長け、世界と対話するための共通基盤を構築しようとした日本を代表する稀有な哲学者といえると思います。

2.「存在が花する」経験 ~ウルルで見た水流の痕跡~

「花が存在するのではない。存在が花するのである」というイブン・アラビーの言葉は、言葉によって意味が実体化される前の「存在」へと視座を向けさせる井筒俊彦の主眼が端的に表れているように思います。

一輪の花が咲くのを見て世界が生起する経験を説いた道元は、井筒俊彦に言わせればイブン・アラビーの「存在が花する」の実践者だったという一節があります。

私にも同じような経験をしたことがあります。

オーストラリア先住民族アボリジニの聖地ウルルに行ったときのことです。

オーストラリア大陸はいわゆる楯状地で、先カンブリア時代の岩盤が地表に露出している一帯です。長期間にわたる浸食作用で多くがなだらかな丘陵地となっていますが、このウルルに関しては固い岩盤が浸食されずに残り、大きな岸壁がそびえたっていて、それゆえに聖域として崇められてきました。

実際、現地は神秘的で荘厳な雰囲気に満ちており、巨大な岸壁を前に自分のちっぽけさを感じながらガイドに引き連れられて周辺をトレッキングしました。そこで、ある岸壁に水流の痕跡があるのをガイドに教えてもらったとき、私は言葉にできない感動を覚えました。

数万年前に水が残した痕跡はこんなにもか細く、けれども確実にその痕跡を今にいたるまでとどめているのか!私がここに来て、私の目に映るまで、その水はこの巨大な岸壁に痕跡をとどめ続けていて、そしておそらくは、私が死んだ後も何万年も後まで、その痕跡を残し続けるのだ!

このとき、私は、自分という存在のちっぽけさ・儚さを思うと同時に、自分と、この水流の痕跡と、それが残る岸壁と大地を含む全存在が時空を超えた世界として立ち現れるような経験をしたのだ。今、本書を読んだ後ではそう振り返っています。

3.和歌の精神と「訂正する力」~日本思想の再定義~

もう一つ、同書のなかで興味深く読んだのは、井筒俊彦が新古今和歌集の「眺めの技法」に着目して展開している議論です。

井筒によれば、本来、意識の地平に立ち現れる自然現象や世の中の意外性に驚き、その心を歌に詠むための美学的な方法が「眺め」だった。明確に規定された存在世界の眺望に息苦しさを感じた歌人たちは、「花はこういうもの」といった事物の本質規定を認めながら、それを超出する言語的・思考的な実験を行う。言語の形式的な規定を緩め、今まで気づかなかった世界の相貌を発見し眺望する。これが「眺め」の新たな意義である。この「眺め」の技法を用いて、一見相容れない本質規定の思想とそれを解体する思想を和歌は架橋する。

「眺め」の技法によって、詠まれる対象と詠む主体との主客区分があいまいとなり、それによって現れる世界と心の変容を描こうとする和歌の精神に、井筒は可能性を見出しています。

日本思想史は通常、儒学や老荘思想、仏教のようにすでに思想として体系化された学説史として叙述される。だが井筒にとって、真に意義深い日本の思想とは、それら高度に概念化された思想体系ではない。むしろ「別の次元で生きている思想性」を取り出して、東洋哲学に組み入れる方が、意義深いと考えた。(中略)

それまでの哲学的思索において自己の中に蓄えてきた東洋思想を、生きた有機的な思想へと構造化し、さらに、それ自体をも超えていくことで、自分自身の限界を破り、自身の思考と表現の地平を広げることができる。そう直観した井筒は、その技法として、和歌の試みに着目していたのではないだろうか。

ここから先は少々アクロバットな議論かもしれませんが、「本質主義を戦略的に受け入れつつ、同時に世界を解体してみせる」という、和歌における意味=存在の流動性を日本の思想として取り出そうとする井筒の試みは、東浩紀が『訂正する力』で日本文化を再定義しようとする姿勢と通底しているのではないでしょうか。

東は同書で、日本の文化を、主客(友敵)の峻別を避けようとする美学として再定義しようとしています。

ここでいう「訂正する力」とは、「実は~だった」という気づきを重ねることだとされていますが、言い換えればそれは「これは花である」という本質規定に対して、「実は存在が花しているのだ」と転倒させることで存在=世界が刷新される働きのことだということができ、井筒の言語哲学と接続可能なのではないでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!