【読書記録】『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読みました

資本主義の原点をたどる『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読みました。

「どうにか理解したい!」とあれこれ読みはじめてから2ヵ月ほど経ちましたが、全体像の理解はこれくらいにしておきます(もう手放したいです)。大枠は捉えられていると思っています。

1. 職業統計

ドイツにおけるキリスト教徒は、大きく分けて伝統的なカトリックと宗教改革によって生まれたプロテスタントに分かれています。この2派の間には、職業に対する姿勢や倫理観において違いが見られます。具体的には、職業統計によると熟練労働者や専門職などにプロテスタントの割合が高いことがわかります。この差異を背景に、伝統的なカトリックとプロテスタントの職業倫理に注目します。

カトリックでは、「貪欲」が罪とされ、お金や財の追求が人間を堕落させるものと考えられてきました。こうした背景から、カトリックは世俗内での労働や金銭的成功を目的とする行動に対して、しばしば否定的でした。例えば、『創世記』における「労働は罪に対する罰」という解釈がその根底にあります。

一方で、プロテスタントにおいては、同じ労働が肯定的に捉えられる点が注目されます。この違いがどのように生まれ、また合理化されていったのかを探ることが、後の議論の鍵となります。

2. 「資本主義の精神」

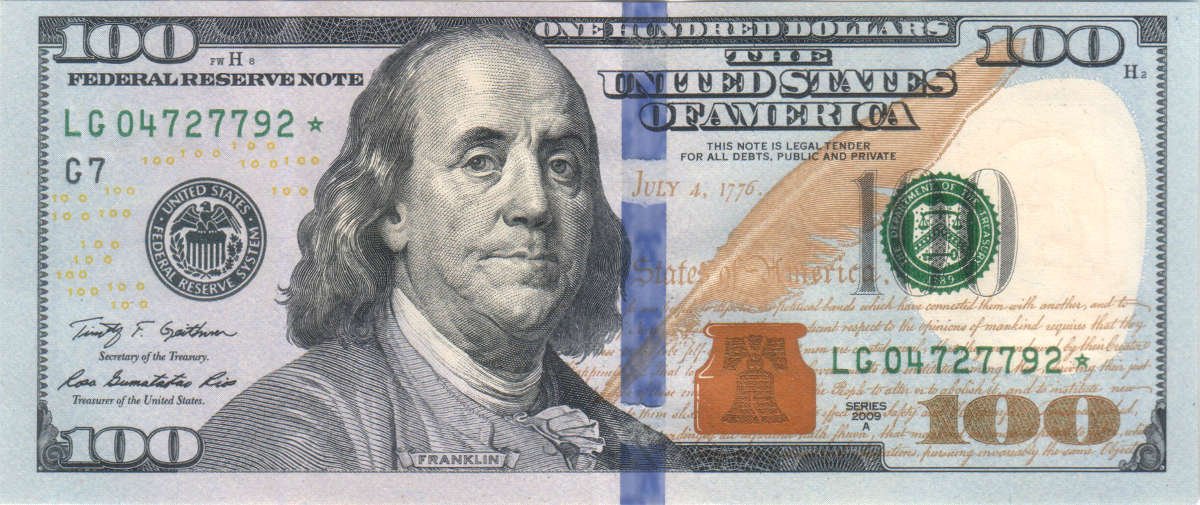

2.1 ベンジャミン・フランクリンに見られる当時のエートス

「資本主義の精神」を象徴する例として、ベンジャミン・フランクリンの思想が挙げられます。彼はキリスト教徒ではありませんが、「時は金なり」や「信用は金」などの言葉で、労働や金銭的な成功を非常に肯定的に捉えました。

時間は貨幣だということを忘れてはいけない。一日の労働で一〇シリング儲けられるのに、外出したり、室内で怠けていて半日を過ごすとすれば、娯楽や懶惰のためにはたとえ六ペンスしか支払っていないとしても、それを勘定に入れるだけではいけない。ほんとうは、そのほかに五シリングの貨幣を支払っているか、むしろ捨てているのだ。

彼は現行の100ドル札にも使われている人物です。

(一番高価な札にベンジャミン・フランクリンが使われていることも注目すべき点です。)

フランクリンの考え方においては、お金稼ぎが幸福や快楽を得るための手段ではなく、それ自体が目的となっている点に異常さを覚えます。この考え方こそが「資本主義の精神」と呼ばれるものです。

2.2 ゾンバルトとウェーバーの「資本主義精神」と「資本主義の精神」の違い

同時期に、同じような「資本主義精神」を考えていた社会学者のゾンバルドがいます。

彼の考える「資本主義精神」は、資本主義とは経済システムそのものであり、その担い手たちの心理的駆動力も含めて解釈しました。具体的には、資本家が利益を追求し、労働者が生活の糧を得るために働くという構図が、資本主義を支える基盤であると説明しました。当時はこれがすんなり理解されやすいものでありました。

これに対して、ウェーバーはゾンバルトの考えに異を唱えます。ウェーバーによれば、資本主義の精神とその担い手の心理的駆動力は必ずしも一致するものではありません。たとえば、プロテスタントの労働者は、単に生活のために働くのではなく、宗教的教義に基づいて勤勉に働いているのです。

ウェーバーは、フランクリンの思想に見られる「稼げる人が稼ぐのは、職業における有能さの結果である」という点に着目し、プロテスタント特有の職業倫理が背景にあると考えました。

フランクリンが用いた「Beruf(職業)」という言葉がルターの天職義務に由来していることから、ウェーバーはその源流を探ります。

3. ルターの天職概念

3.1 ルターが生み出した概念

ルターは聖書をドイツ語に翻訳する過程で、「Beruf」という言葉を「天職」として用いました。カトリックの伝統においては、神に仕える手段としての修道生活や聖職が重視され、世俗的な労働は二次的なものとされていました。しかし、ルターは世俗内の労働こそが神に仕える手段であると主張しました。これにより、日常の労働が宗教的な義務として再定義されることになりました。

4. 世俗内禁欲

ルターが提唱した天職概念は、カルヴァンの予定説によってさらに具体化され、禁欲的な労働倫理が形成されます。

4.1 カルヴァンの予定説

カルヴァンの予定説は「救われる者と救われない者は神によってあらかじめ決められている」という教義です。この教義により、信者たちは「内面的な孤独」を抱えることになりました。神の救済は完全に神の意思に委ねられ、人間にはどうすることもできないという観念が支配的になったためです。

4.1.1 内面的な孤独と脱呪術化

この孤独は、教会や聖礼典といった従来の宗教的救済手段が無効化される「脱呪術化」と結びつき、儀式や聖職者の力が弱まりました。具体例として、お祈りやミサ(パンとワインを飲むこと)などが挙げられます。

予定説が個人の内面的孤独を生み出した例として、バニヤンの『天路歴程』を挙げることができます。これはピューリタンに最も読まれた文献です。クリスチャンが滅亡の町に住んでいることを知った時には、自分の母子をほったらかしにして、まずは自分が助かろうとします。そして、自分が助かったあとに妻と子がいれば…と嘆くのです。

(現在の私たちも、先着順や数量限定の物に出会ったら、まずは自分が確保し、そのあとになって友人の分を考えることが多いはずです。)

そんな中で、人々は自らの信仰を確認するための手段を求めました。

4.2 救われるための労働

予定説の下で、救われる印を得るために職業労働が推奨されるようになりました。労働そのものが救済を保証するわけではありませんが、勤勉な労働が「救われる人間」の特徴であると考えられたのです。

現世にとって定められたことは、神の自己栄化に役立つということ――しかもただそれだけ――であり、選ばれたキリスト者が生存しているのは、それぞれの持ち場にあって神の誠めを実行し、それによって現世において神の栄光を増すためであり――しかも、ただそのためだけなのだ。ところで、神がキリスト者に欲し給うのは彼らの社会的な仕事である。それは、神は人間生活の社会的構成が彼の誠めに適い、その目的に合致するように編制されていることを欲し給うからなのだ。カルヴァン派信徒が現世に おいておこなう社会的な労働は、ひたすら ≫ in majorem gloriam Dei《「神の栄光を増すため」 のものだ。だから、現世で人々全体の生活のために役立とうとする職業労働もまたこのような 性格をもつことになる。

*太字は私によるもの。以下同様。

また、不安感を克服するために、自分が選ばれているのだとあくまでも考えることや、「自己確信」を得る手段としての絶え間ない労働が奨励されました。

善行は、救いをうるための手段としてはどこまでも無力なものだが――選ばれた者もやはり被造物でありつづけ、その行うところはすべて神の要求から無限に隔たっているからだ――選びを見分ける印しとしては必要不可欠なものだ。救いを購いとるためのではなく、救いについての不安を除くための技術的手段なのだ。こうした意味で、善行が時にはいきなり「救いのために必要」だとされたり、あるいは 》possessio salutis 《「救いの取得」が善行につなげられたりするのだ。ところでこれは実際には、結局、神はみずから助ける者を助けるということを意味する。つまり、往々言われるように、カルヴァン派の信徒は自分で自分の救いを――正確には救いの確信を、と言わねばなるまい――「造り出す」のであり、しかも、それはカトリックのように個々の功績を徐々に積みあげることによってではありえず、どんな時にも選ばれているか、捨てられているか、という二者択一のまえに立つ組織的な自己審査によって造り出すのだ。

これは現在でも、「自信はやっているうちにつく」とか、「くよくよ悩まずにやれ!」とか、「自分はできると思ってやれ!」とかに通ずるこです。そして、行為の結果として、自分はできたのかを判断しなければなりません。

4.3 禁欲の方法

このような禁欲の手段として、修道士生活の規律が参考にされました。修道院の起源は、イタリアで始まったベネディクト会にあります。ベネディクト会ではありませんが、日本に布教していたフランシスコ・ザビエルも同じくカトリックの修道院であるイエズス会に属していました。

修道院では学校のような時間割に沿った規則的な生活が行われ、これが合理的な労働倫理を養成するモデルとなりました。規則正しい生活を送れるようになった修道士は神の国を建国するための「訓練された労働者」になるのです。

これがカルヴァンによって世俗内に取り入れられることで、現代の資本主義的な労働観につながっていきます。

いまやすべてのキリスト者は生涯を通じて修道士とならねばならなくなった

(略)

世俗的日常生活から禁欲が流れ出てしまわないように堰堤が設けられ、かつては修道士の最良の代表者であったあの熱情的に厳粛かつ内面的な人々が、いまや世俗的職業生活の内部で、禁欲の理想を追求しなければならなくなったのだ。ところが、カルヴィニズムはその発展の過程で或る積極的なものを、つまり、世俗的職業生活において信仰を確証することが必要だとの思想をつけ加えた。そして、これによって、宗教的に生きようとする人々の一層広範な層に禁欲への積極的な刺激をあたえ、その倫理の基礎に予定説がおかれるとともに、現世を超えた世俗の外側での修道士たちの宗教的貴族主義に代わって、永遠の昔から神によって予定された聖徒たちの現世 〔世俗生活〕内部における宗教的貴族主義が生まれることとなった。しかも、この貴族主義は、character indelebilis (不滅の刻印)によって、聖徒と永遠の昔から捨てられた残余の人類とのあいだを隔てたのであって、両者のあいだにある越えがたい裂け目は、現世から外面的に分離されていた中世の修道士のばあいよりも原理的に一層架橋しがたく、また目に見えないだけに一層恐ろしいものとなった。――こうした裂け目は社会的感覚のありとあらゆる面に苛烈に打ちこまれていった。というのも、隣人の罪悪に対するばあい、選ばれた者、つまり聖徒たちが神の恩恵に応えてとるべきふさわしい態度は、自分の弱さを意識して寛大に救助の手をさし伸べるのではなく、永遠の滅亡への刻印を身におびた神の敵への憎悪と蔑視となったからだ。

カルヴィニズムによって、「世俗内の職業労働が禁欲の実践の場」になり、「選民意識(宗教的貴族主義)」が培われました。

世俗内で禁欲的に神からの与えられた使命=天職を行うことは、修道院内の生活よりも困難でした。なぜなら誘惑が多かったからです。そのため、自らが立てた計画に従い、禁欲的な行動をした結果として得られた労働の成果は、なによりも自分が選ばれていることの印になり得ました。

選民思想は、禁欲により成果を挙げた者とそれ以外の者を分断しました。本来であれば、隣人愛によって手を差し伸べるべき相手を神の恩寵に背いていると蔑んだのです。

これは現在でも、経済的な成功を収めている人が経済的に成功していない人に対して「足を引っ張っている」と言うことと同じです。

カルヴィニストは常に自分が選ばれているのだと、印を得るために職業労働にのめり込んでいったのです。

*

コラム

5. 資本主義との結び付き

5.1 バクスターの考え

バクスターは、カルヴァン派の天職概念を最も厳格に受け継いだピューリタンの牧師です。彼は自分の著書『聖徒の永遠の憩い』や『キリスト教指針』の中で、富の所有に関して、休息や、怠惰、肉欲や享楽に耽る誘惑の元になる、として恐れていました。なぜなら、「神の栄光を増すためには労働のみが正当化される」からです。

彼がひたすらに労働を勧めるのには2つの理由があります。

1つ目に「肉欲に耽る余裕を無くすこと」です。彼にとっては夫婦の性的な営みでさえ、『創世記』にある「生めよ殖えよ」に従うための手段でしかなく、快楽のためには行ってはいけないとされていました。

2つ目に「人生の目的」だからです。労働は神から授かった恩寵に報いるために行われます。パウロが書いた「テサロニケ人への第二の手紙」では、「働きたくない者は食べてはならない」というものがあります。「働かざる者食うべからず」の語源になったものです。

中世の神学者、トマス・アクィナスは、「生きていくためには、最低限の労働は必要であり、働かずとも生きていける人には必要のないこと」と解釈していました。

ですが、バクスターの考えでは、労働こそが神の栄光を増すための手段なので、労働を行うことに貧富の差は関係ありませんでした。誰しもがそれぞれの天職に就いて神の計画を実現するために働かなければなりませんでした。

ウェーバは経済学における分業や職業編纂についても神の計画として説明がつくことを書いています。

ピュウリタンの実用主義的解釈の図式にしたがえば、職業編制の摂理的目的が何であるかは、その結果によって識別される。この点について、バックスターは自分の見解を詳しく述べているが、アダム・スミスの有名な分業讃美論を直接に想起させる点が少なくない。職業の特化は、労働する者の熟練(skill)を可能にするため、労働の量的ならびに質的向上をもたらし、したがって公共の福祉(common best)に貢献することになるのだが、そのばあい、公共の福祉はできるかぎり多数の人々の福祉ということと同義に解されている。ここまでは純粋に功利主義的な説明であって、当時の世俗的文献にすでに広く見られた諸観点と相通ずるところが多いが、バックスターの次のような発想にはビュウリタニズム独自の特徴が明単に現われている。すなわち、彼は論述の冒頭で「確定した職業でないばあいは、労働は一定しない臨時労働にすぎず、人々は労働よりも怠惰に時間をついやすことが多い」と述べ、また、その末尾では「そして彼(天職である職業労働にしたがう者)は、そうでない人々がたえず乱雑で、その仕事時間も場所もはっきりしないのとはちがって、規律正しく労働をする。…だか ら》certain calling《「確実な職業」――他の個所では》stated calling《「確定した職業」とある――は万人にとって最善のものなのだ」と結んでいる。

個々人に適した職業に就き、そこで労働することで公共の福祉につながる。これは最大多数の最大幸福を目指す、功利主義的な考え方です。

アダム・スミスが提唱している「神の見えざる手」によって市場が循環に公共の福祉が増えるとされるこの原理も、バクスターの解釈では、天職を通して個々人に対して各人を適切な職業へと導いていると解釈できます。

また現在でも、正社員ではない非正規雇用で働いている人たちは「怠けている」「遊んでいる」「甘えている」と揶揄されることがあります。

バクスターの考えでは、労働こそが神の栄光を増す唯一の手段であるため、定職につかずにブラブラしているのは、規律的な生活を送らずに、神の栄光を増す機会を自ら捨てる、怠惰な行いだと言っています。この考えはベンジャミン・フランクリンの「時は金なり」にも受け継がれています。

こうしたバクスターの考えでは、「神の栄光を増すため」であればルターとは違い、転職さえも許容されました。

職業の変更さえも決してそれ自身排斥すべきものとは考えられていなかった。ただ、それは軽率にではなしに、神にいっそうよろこばれるような天職を、つまり一般的な原則からすれば、いっそう有益な職業をえらぶものでなければならなかった。そのばあい、何よりも重要なのは、職業の有益さの程度を、つまり神によろこばれる程度を決定するものが、もちろん第一には道徳的規準、つぎには、生産する財の「全体」に対する重要度という規準で、 すぐに、第三の観点として私経済的「収益性」がつづき、しかも、実践的にはこれがもちろんいちばん重要なものだった、ということなのだ。

職業選択において重要視されているのは、「道徳的基準」、「生産する財の全体への重要度」、そして「私欲」が続きますが、実践の場においては、私欲による収益性が重要視されました。

むしろより多く稼げる方法が分かったのなら、それに従事しなければならかったのです。なぜなら、それが神の思し召しなのだからです。神に従わないことは、神の栄光を増すこと諦めることであって、天職義務の放棄にもつながります。貧しいことを願うのは、病気になりたいのだと願うことと同義とされました。そればかりでなく、労働能力がある者が乞食をするのは、怠惰であるばかりでなく、隣人愛に反することでもあったようです。

これにより、職業選択が効率的かつ合理的な基準で行われるようになり、ベンジャミン・フランクリンに見られるような職業の有能性が重視される文化が生まれました。

世俗内において合理的な禁欲を行うために、反対されたのは、「けじめのない享楽」「衝動的な快楽」でした。たとえ遊びであっても、肉体が休まるような、役立つものでなければならなかったのです。

踊りや酒場に行くことであれ、職業労働や信仰を忘れさせるような衝動的な快楽は、ずばり合理的禁欲の敵とされたのだった。

現代で考えれば、休日にけじめのない享楽に耽ることで、次の出勤日が憂鬱になるようなことをしてはいけなかったと考えることができるでしょう。なぜなら、労働こそが神の栄光を増す唯一の手段だったからです。その労働が嫌になるようなことをしてはいけなかったのです。

他にも教義に合わない学問や芸術活動は排除されました。学問はそれほどではありませんでしたが、芸術活動は冷遇でした。自分が稼ぎ出した富は神から管理を任されたものであって、自らのために非合理的な目的に使うことは赦されなかったのです。

これも現代で考えれば、科学的技術の進歩に役立たない文系学部が大学から排除されるような動きに似ているでしょう。そこには、宗教的な合理性か、科学的な合理性の違いでしかありません。

他にも、神のためではなく、人間自身のために使われる装飾品や服装にお金をかけることも反対されました。

こういった浪費を避けるため、得た富はさらに労働に投じられるべきとされました。そのため、自分が稼ぎ出した富、つまりは神から管理を任された富は、神が計画する世界を作り出すための資本として再投下されるようになったのです。

そして、伝統的なカトリックでは反対されていた金銭的成功を目的とする行動がプロテスタントの下では合理的に認められたのです。

5.2 「鉄の檻」

こうして形成された合理的なシステムは、かつての宗教的意味を超え、資本主義の原動力となりました。救いを求める労働が「お金稼ぎそのもの」に変質し、最終的には「鉄の檻」として現代の社会を支配するようになったのです。

ピュウリタンは天職人たらんと欲した――われわれは天職人たらざるをえない。というのは、禁欲は修道士の小部屋から職業生活のただ中に移されて、世俗内的道徳を支配しはじめるとともに、こんどは、非有機的・機械的生産の技術的・経済的条件に結びつけられた近代的経済秩序の、あの強力な秩序界を作り上げるのに力を貸すことになったからだ。そして、この秩序界は現在、圧倒的な力をもって、その機構の中に入りこんでくる一切の諸個人――直接経済的営利にたずさわる人々だけではなく――の生活のスタイルを決定しているし、おそらく将来も、化石化した燃料の最後の一片が燃えつきるまで決定しつづけるだろう。バックスターの見解によると、外物についての配慮は、ただ「いつでも脱ぐことのできる薄い外衣」のように聖徒の肩にかけられていなければならなかった。それなのに、運命は不幸にもこの外衣を鋼鉄のように堅い艦としてしまった。禁欲が世俗を改造し、世俗の内部で成果をあげようと試みているうちに、世俗の外物はかつて歴史にその比を見ないほど強力になって、ついには逃れえない力を人間の上に振るうようになってしまったのだ。今日では、禁欲の精神は――最終的にか否か、誰が知ろう――この鉄の檻から抜け出してしまった。

「鉄の檻」は合理性の名の下に、自分たちを守るものでもあるため、簡単には脱げなくなってなってしまった。けれども、本来は人間と共にあった、宗教的精神は、檻から出ていってしまった。

今一度、ベンジャミン・フランクリンの時代に考えられていた職業と資本主義の結び付きについて見てみます。

実を言えば、今日われわれによく知られてはいるが、本当はその意味が決して自明でない、職業義務(Berufspflicht)という独自な思想がある。その活動の内容が何であるかにかかわらず、 また捉われない見方からすれば、労働力や物的財産(「資本」としての)を用いた単なる利潤の追求の営みに過ぎないにもかかわらず、各人は自分の「職業」活動の内容を義務と意識すべきだと考え、また事実意識している、そういう義務の観念がある。――こうした思想は、資本主義文化の「社会倫理」に特徴的なもので、ある意味では、それにとってたしかに構成的な意味をもっている。この思想はすでにでき上がった資本主義を土台としてのみ発生しえたというようなものではない。われわれは後段でそのことを、過去の歴史にさかのぼって究明してみることになろう。それはまた、もちろん、現在の資本主義が存続しうるための条件として、その 個々の担い手たち、たとえば近代資本主義的経営の企業家や労働者たちがそうした倫理的原則を主体的に習得していなければならぬ、ということでもない。

現代の私たちも思っているように、何らかの職業に就いて働くことはお金稼ぎの手段でしかないのに、どこか義務めいたものを感じています。それは確かに資本主義と適合していますが、その思想の発展は資本主義それ自体に根差したものではなく、プロテスタンティズムの職業倫理に根元があるのです。

私たちは資本主義に適応できるような特別な訓練を受けたわけではありませんが、それに適応しなければいけない社会に生きています。

今日の資本主義的経済組織は既成の巨大な秩序界であって、個々人は生まれながらにしてその中に入りこむのだし、個々人 (少なくともばらばらな個人としての)にとっては事実上、その中で生きねばならぬ変革しがたい鉄の艦として与えられているものなのだ。誰であれ市場と関連をもつかぎり、この秩序界は彼の経済行為に対して一定の規範を押しつける。製造業者は長期間この規範に反して行動すれば、必ず経済的淘汰を受けねばならないし、労働者もこの規範に適応できず、あるいは適応しようとしない場合には、必ず失業者として街頭に投げ出されるだろう。

このように、経済生活の全面を支配するにいたった今日の資本主義は、経済的淘汰によって、 自分が必要とする経済主体――企業家と労働者――を教育し、作り出していく。

なぜなら、生まれながらにして、資本主義のシステムの中に入り込んでいるのだからです。

書くにあたって、以下の書籍も参考にしました。