健康を手に入れる食事って何だろう【出版のお知らせ】野菜たっぷりレシピ(池田書店)

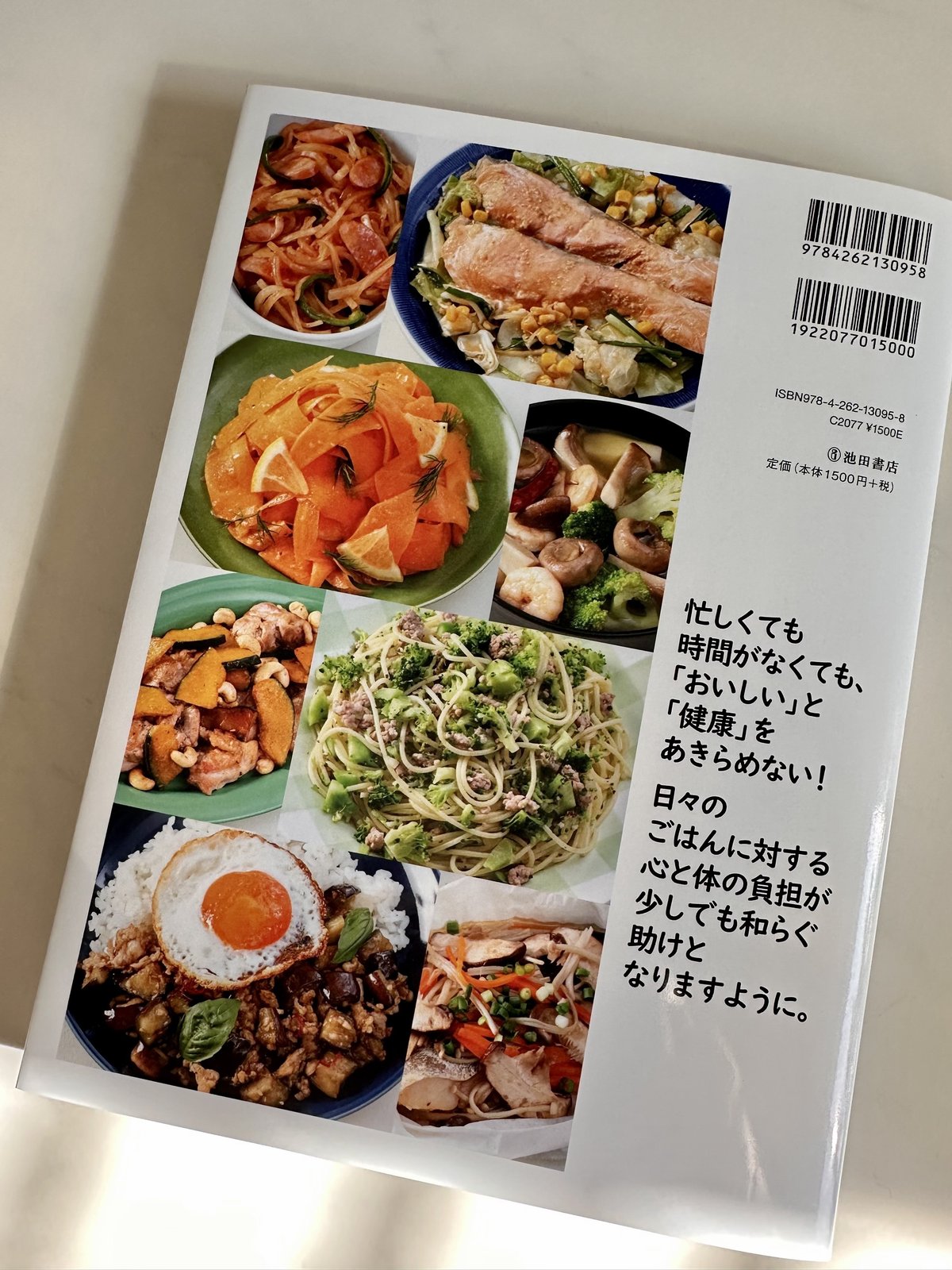

いきなり宣伝ですが、2025年1月20日、池田書店より「無理なく、おいしく使い切る!野菜たっぷりレシピ」が発売になります。

数年ぶりの出版になります。近年は既に多くの人にリーチができるインフルエンサーが出版を増やしていく傾向がありますし、出版に取り掛かると、とにかく多くの時間が取られるので、最近は弊社としても、他の業務に力を入れてきた所がありました。

今回はなんと274品全てが新規レシピで全て撮影というものすごいハードルの高いお仕事。(大抵品数が多いレシピ本は既存のインスタの写真を活用し、追加撮影は数十点なことがほとんどなのです・・)

このハードルに対して担当しようと思った理由とこの本の魅力を、今回は書かせていただこうと思っております。

ちょっと真面目に、健康について、語ります。。

ミッションは健康で幸せな人を増やす

私は株式会社Smile mealを経営しているのですが、管理栄養士で料理家であるスタッフから成り、「食を通して『おいしさ』と『笑顔』と『健康』を創り社会に貢献する」をミッションに仕事をしております。

たまたま「健康的で美味しい料理を作るのが得意」な会社なので、レシピ開発、商品開発や料理撮影等の事業が伸びましたが、

人々が食を通して幸せを感じ、尚且つ健康になる人が増えることににつながる仕事でしたら、何でもトライしております。

世の中は個人がSNSで自由に発信できる時代になったので、自称専門家の方々が、これはひどいな・・というような栄養情報、健康情報も簡単に発信できるようになりました。。(辛口すみません・・・)

はっきり言って、論文が(どんな質であれ)添えてあったりもするので、専門外の方には、その分別が難しいと思います。

よくシャンプーや歯磨き粉を選ぶ時、何が良いかわからないので、なんだか詳しそうな人の発言を見てしまったり、商品説明でなんとなく買ってしまったりする時に、きっと栄養情報も専門外の人からしたら、こういう選び方をするんだろうなあと、思ったりします・・。

話は逸れましたが、そんな訳で現時点で栄養疫学的にベターである発信をするために、企業様の健康経営としてご依頼の健康セミナーや栄養相談会を担当したり、TVなどメディアで発信したりすることも生業としております。

このご時世に野菜のレシピ本を担当した理由

皆さん、ご自身の置かれている人生のステージにもよると思うのですが、ご自身が「健康であるために」されていることはありますか?

若い方ですと、元気なのが当たり前で、「健康」ということすら意識をしたことがない方も多いのではないでしょうか?

結婚や子育てを機に、食や料理と向き合い始めた方もいるかもしれませんよね。

私のようにゆらぎ世代ですと、だんだんこの先の体の変化が気になったり、男性では生活習慣病の数値からそろそろ目を背けられなくなってきた・・なんて方もいるかもしれませんね。

お仕事を引退された方は、1年でも長く健康でいるために、ウォーキングをしたり、様々な健康情報に影響されて、健康食品なども色々試している方もいらっしゃるでしょうか。

健康を手に入れる食事って何だろう

自身のライフステージや体調不良などを機に「食事」というものを考えたりするのかもしれませんが、そもそも「健康を手に入れる食事」ってどういうものなのでしょうか。

今回はテーマが逸れるので、栄養学についてはここから深く語りませんが、語ると長くなるくらい、人間の体は複雑で、「この栄養素でこの症状が改善♪」なんて、簡単なものではありません。

(私はよく健康セミナーで「栄養について断言する人はエンタメ感覚で半分聞き流しましょう」と言います笑)

ただ、栄養士がいつも直面する悩みは、「これ1つで効く!」とか「みんなが知らない最新の栄養学」「日本の情報は古い」とかいうSNSの発言は拡散されやすく、統計学的に現時点でベターな食事って(いわゆるバランスよく食べる)、全然拡散させられないんですよね。

でも、一人でも多くの人にベターな食事と生活を「実践」してもらうことで、病気になる可能性が高くなることを避けることはできるので、

我々専門職が見ているのは「栄養素」ですが、それを実践するための「食事」や「ライフスタイル」に無理なく落とし込んでもらうことが我々の仕事になるのです。

ずいぶん話が大回りしましたが、何より大切なのは個々に対してよりベターな「実践」をしてもらうことなのです。

それでは「バランスよく食べましょう」というぼんやりとしたものを、それぞれがかみ砕き、自身にとって何をどうすればより健康的な食事になるのでしょうか??

小さな枠でとらえると、「一人ひとり異なる」が正解なのですが、

我々が大きなマスに働きかける時は、やはり大きなデータで判断し、大きな枠で投げかけることも大切になるのです。

現時点でそれがとてもシンプルに伝わりやすく、的を大きく外さないのが、

「野菜を多めに食べる」「果物を食べる」なのです。

必要量と、目標量と、推奨量と、目安量と、それぞれ、理解した上で、裏の意味を捉えたうえで、ざっくりと「野菜は350g食べましょう」と働きかけるのです。

細かい話は、我々専門家がきちんと理解していれば良い話で、私たちは、専門外の方々に、何をどう伝えれば、よりベターな食生活に向かっていくのか、そこに働きかける仕事を様々な角度からしていけば良いのです。

専門家は情報を広く伝える機会を逃さないようにする

正しいことを言っていても、多くの人に伝わらないと、実践してくれる人は増えません。誤情報が簡単に広まってはがゆく思っている専門家の悩みは、ココです。

そこで広く伝える手段の1つが、本やメディアで普段会うことができない方々にリーチする発信になります。

今回このお話を頂いたときに、決断した理由は

「野菜をおいしく手軽に取り入れられる手段を広く長く伝えられるから」

でした。

何故野菜をわざわざプラスする必要があるのか

特に今回は野菜に特化した料理本になるのですが、どんな料理にも野菜をプラスすることは、その人の食生活がより「栄養バランスが整う」生活に近づきやすくなるのです。

人はエネルギーを生む食材を本能的に食べます。炭水化物や、たんぱく質、脂質の確保はするので、そこは適量の管理を伝えることで済むのですが、野菜などはその取り入れたエネルギー源をしっかりと体内で分解して、体の必要なところに届け使われるという代謝を助ける役割もしてくれるので、この量が不足するのは、どうしても元気な体をつくることに影を落とししやすくしてしまうのです。

ですので、今回は、基本的な野菜の多様な使い方を紹介する本に協力することにしました。野菜が常に料理に入る人が増えることで、しっかりとビタミンやミネラル、食物繊維等をとることができ、病気のリスクは減り、健康になる可能性が上がるのです。

(サプリで解決するか?は弊社に健康セミナーをご依頼ください笑)

現に、野菜摂取量が少ない生活は、心血管疾患、がん、腎臓病や糖尿病など様々な健康問題と関連しているリスク要因の1つとされており、野菜摂取が多い人の方が寿命の中で健康年齢が長いと現時点で長期に渡る研究で結論づけられているのです。(※1)

そして、こんな細かいうんちくを言わずにわかりやすく健康を手に入れやすい食事を伝えるのは、シンプルに、「野菜や果物を、意識して食べましょう」なのです。

となると、多くの方にリーチできる料理本で、少しでも自然と野菜摂取量が増えるお手伝いがしたいなあと思った次第です。

このタイミングでキャベツがびっくりするくらいの高騰、等色々あるのですが(苦笑)、買いやすい野菜からぜひ手に取っていただいて、この本を活用して、「美味しくて、野菜がある食卓」づくりをしていただけたらと思っております。

レシピ本の工夫

本にはレシピだけではなく、買った野菜を無駄なく飽きることなく料理するコツを調味料や、組み合わせ方、冷蔵、冷凍保存や作り置きについても言及しております。何十年もワーママをしてきたからこそ感じた苦労と、家族の健康を守るために最低限してきた工夫やアイディアも詰め込んでおります。

本の巻頭ページにも書かせていただいたのですが、「健康のために義務的に食べる野菜」ではなく、「自然と食卓を彩る、美味しい野菜のある料理」で上手に活用してもらえたら幸いです。

今健康を意識していない人も、日々疲れが取れなかったり疲弊している人も、この本を通して、「美味しいね」という笑顔の瞬間や、先々の皆様の元気な体づくりの一助になれば嬉しいです。

274品もありますので(笑)手に取りやすい野菜で献立にも困りにくいと思います。ぜひ、一生モノの1冊として、ご活用ください。

はっきり言って、すべてをカラフルな食材を使ったページにすれば、見た目は面白いかもしれませんが、極力、面倒を省き、その「買った野菜」をシンプルにアレンジするレシピに徹底しました。(また池田書店さんシリーズ本が沢山あるので、それとかぶらないレシピで作られています。他の本もぜひぜひご覧ください。)ですので、あれもこれも足して、作るの大変、にならないように、シンプルにバリエーションを持たせております。

健康のためにすることはめんどくさい。という意識が少しでも減るような、「え?これって健康にも良かったんだ」と知らぬ間に健康につながるような楽しい提案がこれからもできればと思っています。

少しでも、日々のごはんに対する負担が減り、皆様の健康への一助となる1冊になれば幸いです。

購入はこちらからできます↓

「無理なく、おいしく使い切る!野菜たっぷりレシピ」池田書店