神経伝達物質の司令塔【セロトニン】が「癒し」をもたらすって本当なのか?

こんにちはSHOです。僕のnoteを読んでいただきありがとうございます。

今回の投稿は「セロトニン」についてです。以前にも触れております。

上の投稿では「なぜセロトニンが重要なのか?」というのを神経伝達物質からの観点で書かせていただきました。今回はこの続きを記事にしていくことにします。

○「セロトニン=癒し物質?」

「セロトニン」「癒し」で検索するとこんな感じで出てきます。

結構出てくるんです。

・幸せホルモン

・心を癒す

・癒しの源

こんな感じでよく言われているのがセロトニン。

ここで僕は1つの疑問を持ちました。

「なぜ、セロトニンが分泌されると幸せになれるし癒されるのだろうか?」

これ、セロトニンの効果・効能を知っているから「あぁ、セロトニンね。癒し物質とか言われるやつね」となるんです。

神経伝達物質の話は、ここまでドーパミンやノルアドレナリンなどについて触れましたが、ここからどうして「癒し」というワードが出るかはパッと連想できないはず。

でも、世間的には「セロトニン=癒し物質」というような感じで認知されている。

この差を埋めるためにも、今回はセロトニンについての基本情報を一気にここでまとめていきます。

今回の投稿を最後まで読んでいただくことで、これであなたもセロトニンマスターになれるかもしれません。

○セロトニンとは?

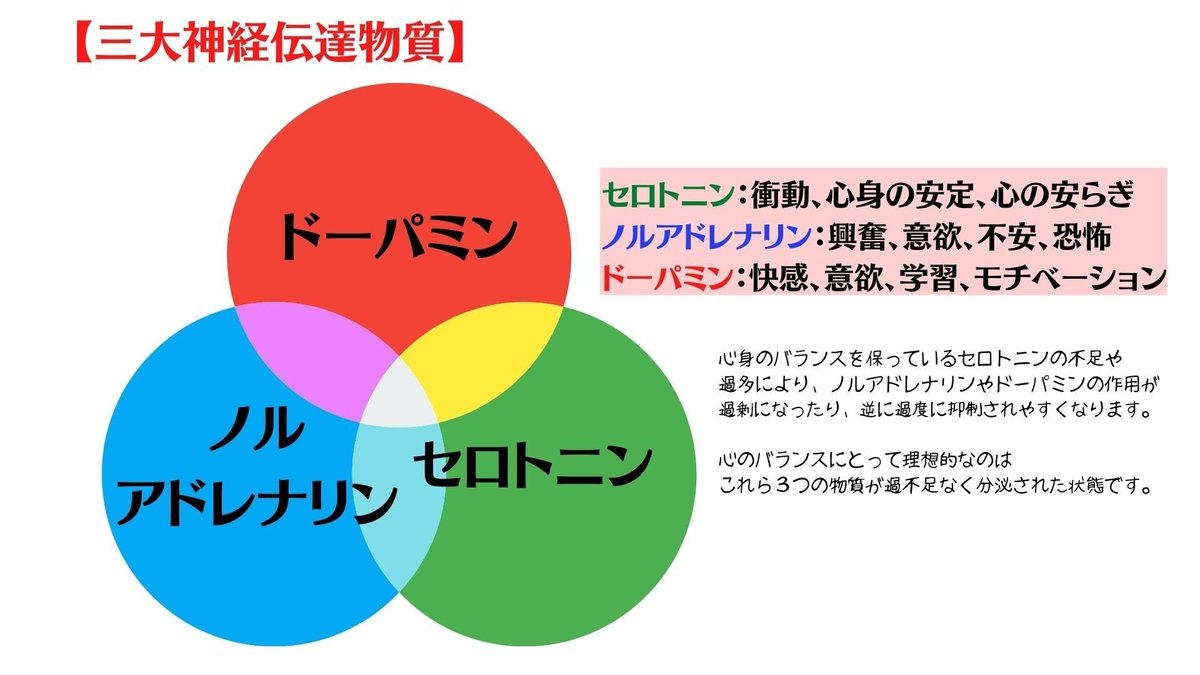

セロトニンは、ノルアドレナリン・ドーパミンと並んで三大神経伝達物質の1つです。上の図のように3つは相互作用で働いています。

ドーパミンやノルアドレナリンは「興奮系脳内物質」と呼ばれ、それに対してセロトニンはそれらの過剰な分泌を抑え、神経伝達物質のバランスをとる「調整物質」です。

セロトニンが活性化された状態では、心が落ち着いていき平常心となっていくので「癒しの物質」だと言われています。

○セロトニンの効果・効能

では具体的にどんな効果・効能があるのかこちらでまとめてみましょう。

① 体内時計の調節と覚醒作⽤

交感神経系を刺激し⾎圧や⼼拍数を上昇させ、また体温調節をして覚醒状態を維持する効果があります。

また、視床下部の視交叉上核(しこうさじょうかく)において体内時計のリセットに関与。夜間の寝ている時には、ほとんどか全く働いておらず、逆に睡眠時はメラトニンが分泌されています。

網膜を通して光情報が視交叉上核に到達するとメラトニンの分泌が⽌まり、セロトニン神経が働き始め脳と身体が覚醒。なので、朝起きて太陽光を浴びると脳と体を覚醒させる作⽤があります。

② 情動の制御

情動とは、突発的な感情の浮き沈みのことをいいます。特に、何らかのストレスに接した時の不快な状態や興奮状態など。

こうした時に興奮物質であるノルアドレナリンが分泌されて攻撃性が増すのですが、前頭前野にある「セロトニン5-HT2A受容体」の働きにより、過度の興奮状態に陥ることを抑制します。これは俗にいう「キレる」状態を抑制しているといえるでしょう。

セロトニンが⽋乏するとノルアドレナリンの作⽤が強まり、キレやすくなったり、攻撃的な性格になりやすいと考えられます。

③ 衝動⾏動や依存性の抑制

セロトニンはドーパミンによる過度の衝動的な欲求を抑制し、⾷欲や性欲も抑制します。また、⾷べ過ぎを抑えたりギャンブルやアルコールなどへの依存を抑制する効果があるので、正常に分泌されることで、健全な精神を保てるといえます。

⽋乏すると衝動を抑えることが難しくなり、⾷べ過ぎて肥満になったり、パチンコやギャンブル、アルコールやタバコなどの依存症に陥りやすくなると考えられます。

④ 気分調整

セロトニンは、ノルアドレナリンやドーパミンの働きを適度に保ち、不安やイライラを抑えて感情が暴⾛するのにブレーキをかけてくれています。

セロトニンが⽋乏することで気分に変調を来たしやすくなり、衝動的になったりキレやすくなったり、落ち着かなくなったり….etc

このような症状が出るのもセロトニンが不足している影響です。

⑤ 痛覚の抑制

セロトニンには痛覚の抑制する効果があり、その機能が衰えることで疼痛(とうつう)や線維筋痛症など、原因不明の痛みを感じるようになる要因であると推測されています。

⑥ 記憶⼒・学習能⼒

セロトニンはθ(シータ)波の出現を抑制し、記憶整理を邪魔するので、学習効果を⾼めるにはセロトニン神経の働きを抑制する必要があります。

セロトニン神経の働きが弱くなるのは、物事への集中⼒が⾼まった時と、レム睡眠中です。特に睡眠中は、セロトニン神経の働きがほとんど無くなり、この時に脳内で記憶の整理と⻑期記憶の定着が⾏われていると⾔われています。

学習したことを効率よく記憶するには「集中した状態で学習すること」「適度の睡眠」が重要であるとされており、⼀夜漬けの勉強は決して効率的ではありません。

また、⾳楽を聞いたりしてリラックスした状態や⾷事などのリズム運動中ではセロトニンが活性化されることから、学習には向かないとされています。

⑦ 運動機能

運動機能に関与し、咀嚼・呼吸・歩⾏といった反復運動をスムーズに⾏うために働きます。

また、運動ニューロンを通じて体幹部の姿勢筋や抗重⼒筋に作⽤して、姿勢をよくする作⽤や表情筋に作⽤して表情を豊かにさせる作⽤もあると考えられています。

⑧ 以上のまとめ

以上のことから、セロトニンが「癒し物質」と言われている所以は

・神経伝達物質(ドーパミン・ノルアドレナリン)のバランスをとっている

・メラトニン生成に関与している

・運動機能に関与し、姿勢を良くしたり表情を豊かにしたりする

などにあると考えられます。

なので、セロトニンがしっかりと分泌されることが非常に重要になってくるということです。

ただし、他の神経伝達物質と同様にセロトニンも無限に分泌し続けるものではありません。セロトニンをしっかりと分泌させるためにはどうしたら良いのでしょうか?もっと深くみていくことにしましょう。

○セロトニン不⾜の原因と症状

まずは、セロトニンが不足するとどんな症状が出るのかをみていくことにします。

●セロトニンの不足の症状

下の図をご覧ください。

こうした⾝体/精神症状が慢性的に現れるような場合は、脳内のセロトニンが不⾜している状態(=セロトニン⽋乏症)になっている可能性が高いです。

その中でも特に気をつけたほうがよい症状がありますので、さらにまとめていくことにします。

① メラトニン不⾜から不眠を招く

セロトニンは睡眠ホルモン「メラトニン」の前駆体であるため、セロトニンが不⾜するとメラトニンも不⾜しやすくなります。

② 成⻑ホルモン不⾜で疲労や免疫低下

睡眠時には成⻑ホルモンが分泌されていて、メラトニンが不⾜してなかなか寝付けなかったりや睡眠の質が低下すると、成⻑ホルモンが分泌されにくくなります。

・⾵邪を引きやすい

・傷が治らない

・疲れが取れない

・シミやシワが増える

・肌が⽼化する

・脂肪が増えて肥満になりやすい

などの影響も出てくることが考えられます。

③ ドーパミン・ノルアドレナリンの暴⾛

セロトニンはドーパミンやノルアドレナリンが適切に働くようにバランスを取る働きをしています。いわば司令塔的存在。

セロトニンが不⾜するとドーパミンやノルアドレナリンは暴⾛しやすくなり、後先考えずに⽬先の快楽や快感ばかりを求めてしまい、様々な依存症にもなりやすいとされます。また、キレやすくなったり攻撃性が増したりしやすくなるのもセロトニンが不足している可能性が高いです。

④ 様々な精神疾患に罹りやすい

セロトニン不⾜は様々な精神・⾝体疾患との関連もあるとも考えられています。

<例>

・うつ病

・⾃律神経失調症

・不眠症を始めとした睡眠障害

・統合失調症

・パニック障害

・強迫性障害(潔癖症など)

●セロトニン不⾜時の神経伝達物質のバランス

ここでは、セロトニンが不足している時のドーパミン・ノルアドレナリンのバランスについて4つに分けてまとめていくことにします。

① ドーパミン過剰になるケース

ドーパミンが過剰になると「欲望の暴⾛」という形で症状が現れやすくなります。

普段はセロトニンによって担われていた欲望への⻭⽌めが効かなくなるので、何かに深くのめり込みやすく「依存症」を起こしやすくなります。

ドーパミンの暴⾛は、⽇常⽣活での「感情の抑圧」や「我慢のしすぎ」によって起こるストレスが引き⾦です。我慢を続けることでセロトニンを消費し続ける⼀⽅、やりたいことへの渇望がドーパミンの分泌を増加させてしまいます。

② ドーパミン不足になるケース

ドーパミンは物事への意欲やモチベーションを⽣み出す物質。セロトニンとドーパミンが同時に不⾜すると、物事への意欲が喪失し「やる気が出ない=無気⼒状態」になり物事への関⼼も薄れていきます。

ドーパミンには意欲によってストレスに打ち勝つ作⽤もありますが、不⾜すればそうした作⽤は失われ、ストレスを受けるとすぐにくよくよしたり⾏動⼒が低下して家から出るのもままならなくなり引きこもりがちに。

③ ノルアドレナリン過剰になるケース

世の中には常にハイテンションな⼈や、ちょっとしたことでも怒り狂って怒鳴り散らす⼈がいます。こうした⼈の中にはノルアドレナリンの分泌が過剰になっている⼈がおり、同時に過剰なノルアドレナリンによってセロトニンが消費されて、不⾜してしまうことも。

セロトニンの不⾜とノルアドレナリンの過剰によって起こるのは

・すぐに激昂する

・狂喜乱舞

・攻撃性や暴⼒性を増す

・常に落ち着きがない

・集中⼒がない etc…

ノルアドレナリンは交感神経系を刺激して⾎圧を上昇させるので、ストレス等によって慢性的に過剰な状態が続けば⻑期的には⾼⾎圧症、それによって起こる⼼筋梗塞や脳梗塞など様々な⽣活習慣病などの発⽣リスクを⾼めます。

④ ノルアドレナリン不足になるケース

ノルアドレナリンやセロトニンは「ストレスに対抗するため」に分泌されます。ストレスが⻑期間続けば、やがてこれらの物質は材料が枯渇し不足に転じることに。

セロトニンとノルアドレナリンの両⽅が不⾜した状態では

・ストレスへの耐性が下がる

・パニックを起こしたりする

・普段は気にならない⼩さなことが気になって仕⽅がない。

・消極的になる

・ネガティブな感情が現れる(恐怖、⾃殺観念、強迫観念、不安感など)

・プレッシャーに弱く物事から逃避してしまう etc….

セロトニンとノルアドレナリンが同時に不⾜したときの症状は「うつ病の発症時の症状」ともよく似ており、実際、うつ病の治療に使⽤される抗うつ薬では、セロトニンやノルアドレナリンの脳内の濃度を⾼める薬(SSRI、SNRIなど)が⽤いられることが多いです。

●セロトニン不足の原因

では次に、セロトニンが不足する原因についてみていくことにしましょう。

① ストレス

セロトニンが⽋乏する⼤きな原因になるのが「ストレス」です。

ストレスで落ち込んだりすることは誰にでもあることですが、⼤抵の場合は時間の経過と共にストレスは減り気分の落ち込みも治るもの。

しかし、職場でパワハラを受け続けたり学校でのイジメなどをうけるなど、⻑期間に渡って慢性的なストレスを受けることで、脳内のノルアドレナリンやセロトニンが徐々に不⾜して枯渇していく可能性があります。

現代社会では⾄るところにこうした逃れることが難しいストレスが満ち溢れているため、 全てのストレスを回避することができず多くの⼈がセロトニン不⾜に陥る可能性があるでしょう。

② 太陽光を浴びない⽣活

セロトニンは太陽光(or それに似た強い光)を知覚することで活性化されるので、太陽光を浴びないとセロトニンが不⾜する可能性があります。

セロトニンの合成に必要な条件は、照度2500ルクス以上の光を5分以上浴びることです。

③ 運動不⾜

脳内のセロトニン神経はスクワットや階段の昇り降りのような周期的に繰り返される「リズム運動」で活性化されることが分かっていて、リズム運動の不⾜がセロトニン不⾜を招く恐れがあると言われています。

ex)呼吸、ウォーキング、ランニング、サイクリング、咀嚼、フラフープ、ダンス

④ 栄養バランスが偏った⾷⽣活

セロトニンの原料となる「トリプトファン」は必須アミノ酸なので⾷事から摂取しなければなりません。

トリプトファン以外にも炭⽔化物やビタミンB6やミネラルなどもセロトニンの⽣成には必要なため、ダイエットなどで偏⾷になり栄養バランスが偏るとセロトニンが不⾜する可能性があります。

また、⾷べ物を噛む⾏為(咀嚼:そしゃく)は上で挙げたリズム運動になり、流動⾷のようなアゴを使わずに⾷べれるものばかりでは咀嚼が減ってしまいかねません。

⑤ 不規則な⽣活習慣

セロトニンは太陽が出ている⽇中の交感神経系が優位な時間帯に⽣成されます。起きる時間や就寝時間がバラバラで、不規則な⽣活習慣を続けている人はセロトニンが不足しやすいです。

夜更かし、寝不⾜、交代勤務、徹夜、昼夜逆転など、多様な現代社会の⽣活スタイルはセロトニンにとっては天敵といえるかもしれません。

⑥ ⼈との交流/コミュニケーションの不⾜

セロトニンは⼈との交流の中で活性化される性質があります。

ネット環境の発達、令和になってからコロナ禍という状況が続いていることもあって、⼈との関わりが希薄になりつつある現代社会はセロトニンが不⾜しやすい環境でもあるといえるでしょう。

また、不登校や引き篭もりをして社会との関係を途絶してしまうとセロトニン不⾜はさらに深刻化します。パソコン上でのコミュニケーションはセロトニンの合成には向きません。

○セロトニンを増やすために行うこと

では、最後にセロトニンを増やすためのポイントをまとめていくことにします。

① 早寝早起き

セロトニンは太陽の出ている昼間に分泌されやすく、睡眠中や⽇が沈んでからは分泌が少なくなります。

⼈間が本来持っている⽣活リズムは『昼間に活動し夜は寝る』というもので、この原則を守ることがセロトニン神経の活性化に効果的です。

昔から健康の基本でもある早寝早起きを⼼がけることと、寝る時間や起きる時間も規則正しくすることがセロトニンを増やすための⼤原則。

また、早寝早起きで、規則正しく良質な睡眠を取ることが出来れば、セロトニン神経を弱らせる⼤きな要因である『ストレス』を解消するには効果的で、セロトニンの減少を予防するのに役⽴ちます。

② 太陽の光を浴びる

セロトニンは、睡眠ホルモンであるメラトニンと相対する性質があります。

メラトニンが分泌している間(夜間)はセロトニンの分泌は少なく就寝に適した時間で、逆にセロトニンが多く分泌されている間(昼間)はメラトニンの分泌は少なくなり、活動(仕事や学習)に適しているのです。

太陽の光(または、同様の⾮常に強い光・明かり)を浴びると、メラトニンの分泌がストップし、脳の覚醒を促すセロトニンの分泌が活発化されます。

昼夜逆転の⽣活をしていたり⽇中部屋の中にばかりいて太陽光を浴びないと、セロトニンとメラトニンの分泌のバランスや体内時計が狂ってしまうため、不眠症になったりうつ病になりやすくなったりしてしまうのです。

毎朝⽇光を浴びる⾏為は、セロトニンを増やすだけでなく⽣活リズムを整えること、さらには⼼⾝の健康にもつながります。

③ リズム運動をする

スクワットや階段の昇り降りなど、⼀定のリズムを刻む運動を反復して⾏うとセロトニン神経が活性化されるとされています。

また、こういった運動を意識的に5分以上さらに、⻑期間継続して⾏うとさらに効果的です。

④ ⾷事をする際には良く噛むようにすること

咀嚼も⼀定のリズムを伴った運動の1つ。リズミカルな運動と同じく、咀嚼もセロトニン神経の活性化に役⽴ちます。

運動は苦⼿な⼈でも⾷事は必ず取るはずなので、まずは⾷事の際によく噛んで⾷べることから意識しましょう。

『ものをよく噛む』ということは、栄養素の効率的な摂取や消化と吸収を助けることにも繋がるし、セロトニンの活性化以外にもあごの筋⾁の維持やシワを減らして⽼け顔を改善するなど様々なメリットがあり、どなたでも簡単に試せる⽅法です。

⑤ トリプトファンが多く含まれているものを⾷べる

セロトニンは腸を中⼼に全⾝に存在していますが、精神に作⽤するセロトニンは脳にあるセロトニンです。体のバリア機能により腸のセロトニンは脳内には⼊ってこれないため、脳内で使われるセロトニンは脳内で直接合成する必要があります。

脳内のセロトニンは縫線核(ほうせんかく)で作り出されますが、そのために必要な材料の⼀つが必須アミノ酸のトリプトファンです。

ただ、トリプトファンだけを摂取していればセロトニンが増えるというわけではありません。⾷事から摂取する栄養素はできるだけバランスよく、炭⽔化物や脂質の他ビタミン・ミネラルも含め、多種多様なものを摂取するようにすることが大事です。

⑦ 腸内環境を整える

脳内でセロトニンを増やすにはその材料となるトリプトファンの代謝物を脳内へと運ぶ必要があり、より多くの材料を運ぶためには腸内環境を整える必要があります。

腸内では無数の腸内細菌「腸内フローラ」を形成しており、腸内細菌と腸内細菌が作り出す酵素類がトリプトファンの分解に深く関わっています。

腸内環境を整えると腸内細菌の活動も活性化するため、セロトニンの材料が沢⼭脳へ運ばれやすくなります。

⑧ 継続すること

セロトニンを増やすために最も重要なことは、ここまで書いた⽅法を⻑期間継続して⾏うことです。

セロトニンの活性には3カ月ほどの継続が必要となると⾔われています。

最初から⻑く続けようとするとプレッシャーに感じたり億劫になってしまうので、⾃分のペースで出来ることからゆっくり始めてみてはいかがでしょうか。

○まとめ

いかがでしたでしょうか。

まずは、なぜセロトニンが重要なのか?という観点からスタートいたしました。

シンプルに「セロトニンの増やし方」だけを知れたら良いのかもしれませんが、そのためにはセロトニンを増やすことによってどんな恩恵を受けられるのかを知っておいた方が腑に落ちやすいと考えました。

僕にとってそれは「神経伝達物質」であり、ドーパミンとノルアドレナリンの分泌をコントロールする司令塔的存在となるのがセロトニンだからというものです。

その上で、セロトニンがどんな効果をもたらし、なぜ不足してしまい不足したらどんな症状が引き起こされるかを学んだほうが全てが繋がっていくと考えました。

だから僕の説明の順番はどうしてもセロトニンが最後になります。他の物質を解説しておかないと、このような説明ができなくなってしまうからです。

安定したメンタルの構築、そして僕の考えている「メンタルダイエット」においてセロトニンの知識は核であるといっても過言ではありません。

セロトニンを中心にして、神経伝達物質について興味を持っていただき、心と身体にどのような影響を与えているのかを知るきっかけとなっていただければ僕はこの記事を書いてよかったと思えます。

神経伝達物質とは何か?という記事を貼って、この記事はおしまいにします。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

<SHOのサービス一覧は下記より>