【セミナーレポート】SaaSビジネスのグロースに欠かせないパートナー戦略のはじめかた ー #2 なぜ今パートナービジネスが SaaS で注目されているのか

こんにちは!

SaaS企業向けマーケティング支援を事業の柱としてきた株式会社メディックスは、株式会社ハイウェイと共催で、オンラインセミナー「SaaSビジネスのグロースに欠かせないパートナー戦略のはじめかた」を2024年8月28日(木)に開催しました。

そのセミナーのサマリを下記3回にわたってご紹介いたします!

第1部 SaaSビジネスにおけるパートナー戦略の重要性

第2部 なぜ今パートナービジネスが SaaS で注目されているのか

第3部 対談企画:パートナー戦略をはじめるには

第1回は株式会社メディックスが第1部を解説いたしました。

第2部は株式会社ハイウェイ久保氏より解説をいたします。

第2部:なぜ今パートナービジネスが SaaS で注目されているのか

なぜ今パートナービジネスが SaaS業界 で注目されているのか?

背景にある市場動向からパートナービジネスを成功に導くためのポイントについて解説します。

セールスコストを抑える成長戦略としてのパートナービジネス

SaaS業界でパートナービジネスが注⽬を集める大きな要因として「事業環境の変化に伴う、利益重視の経営スタイル」へ変化してきていることが挙げられます。特にSaaS業界においては、「Rule of 40」という指標が重視される傾向にあります。

そこで、セールスコストを抑えながら新規獲得をするための戦略として、パートナービジネスが注目されているのです。

利益重視の経営スタイルを求められる背景

BtoBのSaaS事業はすでに下降トレンドとなっています(図5参照)。

具体的には以下が挙げられます。

● ARR(年間経常収益)の成長率鈍化

● 新規顧客の獲得ペース低下

● 既存顧客の維持困難

● 営業生産性の低下

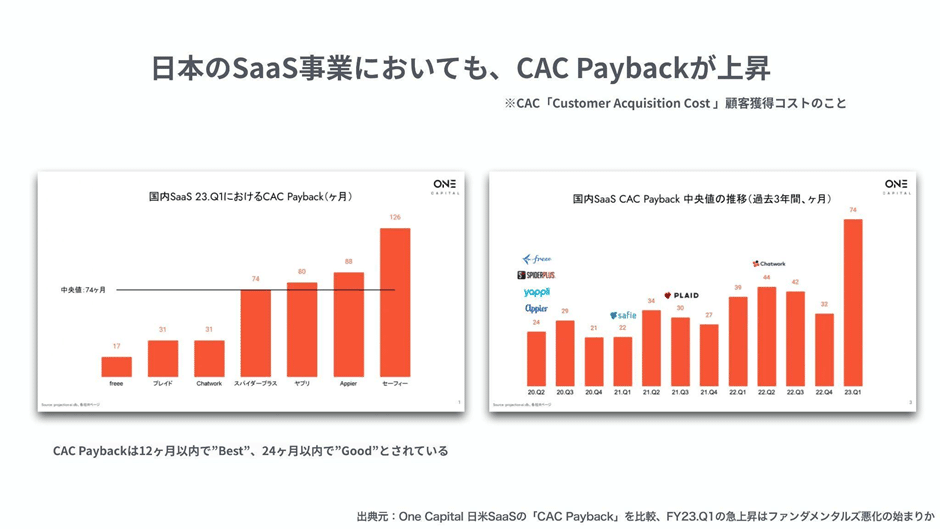

日本においても顧客獲得コスト回収期間(CAC Payback)の悪化が見られています。一般的に顧客獲得コスト回収期間は12ヵ月以内が良く、少なくとも24ヵ月以内を目指すべきと言われていますが、日本の上場SaaS企業では、顧客獲得コストの回収に平均74ヶ月もかかっている状況です(図6参照)。昨年および過去3年間の実績値としても顧客獲得コスト回収期間が悪化していることがわかっています。

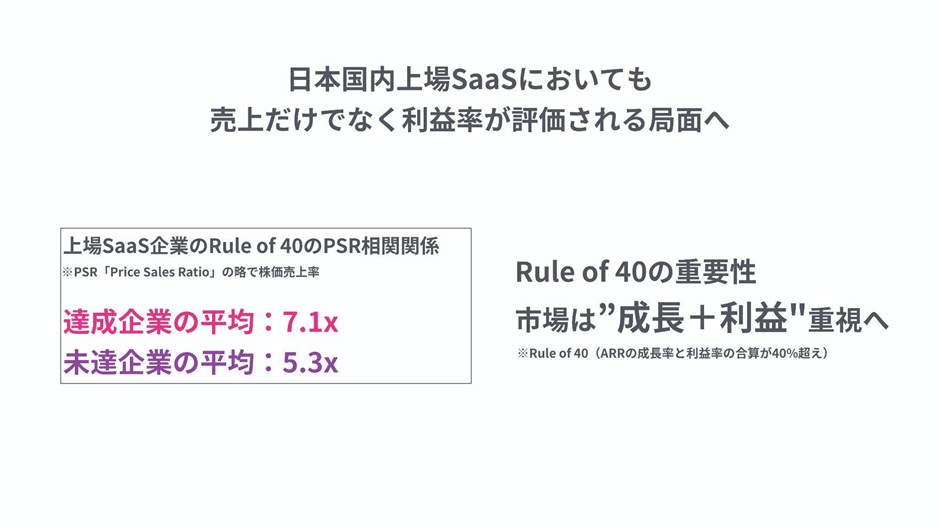

株式市場での上場SaaSの評価基準である「Rule of 40」という指標があります。「Rule of 40」とは、ARR(年間経常収益)の成⻑率と利益率の合算が40%超えているかどうかでSaaS企業の成長の健全性を判断する基準です。

実際に、「Rule of 40」を達成している企業のほうがPSR (株価売上高倍率)が高い傾向にあります。達成企業の平均PSRが7.1倍であるのに対し、未達企業は5.3倍と、明確な差が出ています(図7参照)。

単純に成長しているSaaS企業ではなく、売上・利益の両方が出ている企業が評価される局面に入っている現実があると言えます。

既存の営業戦略ではリーチできない層へのアプローチ

前述の通り、市場の変化により、いかにセールスコストを抑えながら新規獲得をするかが重視される中で、パートナービジネスが注目されるようになってきています。

また、既存の営業戦略に則したマーケティングコストを投下してもリーチできない顧客層として、地方の中小企業、エンタープライズ企業、非IT企業が考えられます。なお、直販ではアプローチできない顧客層の中でも、非IT企業、東京以外の地方企業が9割です(図8参照)。

また、オンラインで情報収集をしない購買層のいるエンタープライズ企業にはパートナーからのアプローチが有効です。

一方で、グローバルの話に戻すと、グローバルBtoBでもパートナービジネスの重要性が上がってきています。とある調査では、直販よりもパートナービジネスのほうが成約までの期間が短いという結果が出ています(図9参照)。さらに、全体売上におけるパートナービジネスの売上比率も上がってきている状況です。

利益重視の経営が市場に求められている中では、パートナービジネスを通してより広い顧客層に、より多くの製品を届けていく必要があります(図10参照)。

パートナーセールスのはじめかた

実際に、代理店営業やパートナー営業とも呼ばれるパートナーセールスをどうやって始めるかというテーマに入っていきます。皆様の中でもよく聞くかもしれませんが、パートナーセールスの立ち上げがうまくいかないという問題があります。

一言でパートナーセールスといっても、代理店戦略の策定から開拓、オンボーディング支援、アクティブ化、リレーションの構築とかなり多岐にわたるステップがあります。さらに、社外のパートナー企業とその担当者の巻き込みが必要になるなど、広い範囲に渡る高いビジネススキルが求められるため、一筋縄ではいきません(図11参照)。

パートナーセールスを立ち上げる際のポイント

パートナーセールスを立ち上げる際のポイントを3つに絞って解説します。

①販売パートナーに求める期待役割と⽬的

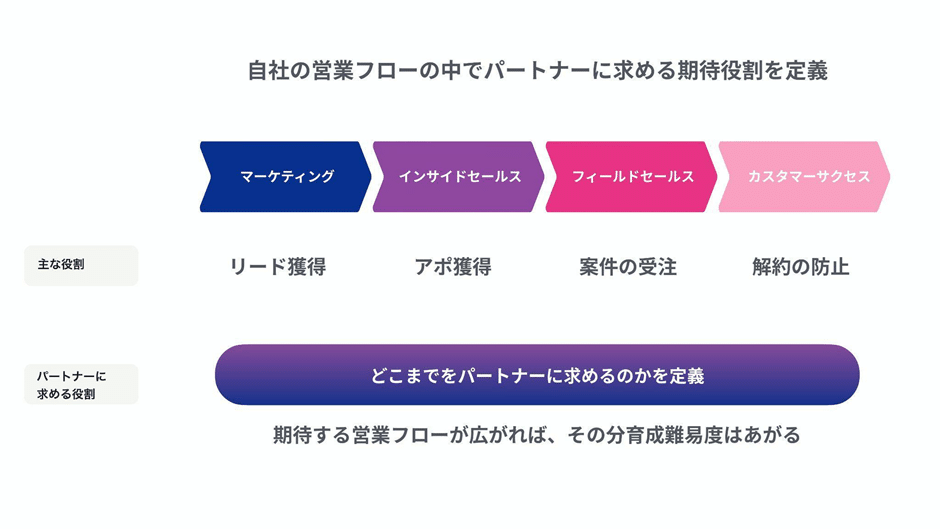

まず1つ目は「販売パートナーに求める期待役割と目的」です。リード獲得からアポ獲得、案件の受注、解約の防止まで、パートナーセールスには期待される様々な役割があります(図13参照)。自社の営業フローの中でパートナーにどこまで求めるかを決めることが一つのテーマになってきます。

ほとんどのSaaS企業は直販を立ち上げる際には、ザ・モデル(the model)型の組織を組み立てていくことになるかと思います。この役割の中に外部のパートナーセールスを使ってレバレッジをかけていくことになります。ただ、パートナーセールスに期待する役割が増えれば増えるほど、育成の難易度は上がり、代理店の成功は難しくなっていくと思います。

パートナーシップは大きく3段階に分かれると言われています(図14参照)。アフィリエイトパートナー、紹介パートナー、代理店の3つです。

当たり前ではありますが、新規リードを創出するアフィリエイトパートナーよりインサイドセールスによるアポ獲得、さらに営業活動を代替する代理店の方が受注率は高くなりますが、営業の難易度も上がっていきます。パートナービジネスをはじめる際には、自分たちはいまどのようなフェーズを攻略したいのか、どこまでが現実的にパートナーに任せられるのかを見極める必要があります。

海外では、最初はアフィリエイトパートナーとして新しいリードを作っていくことから始めて、その次に商談を作る紹介パートナー、そして商談も任せられる代理店としてステップを踏むことが推奨されています。

一方、日本では役割によって活躍するパートナーのプレイヤーが変わってきます。アポ獲得まで担当するのか、代理店まで担当するのか、地方の企業やSMBをターゲットとするのかエンタープライズをターゲットとするのかによってプレイヤーは違います。そのため、自社の商材はどこのセグメントに拡販していきたいのか、それが地方なのか東京なのか、アポまででいいのか、売り切ってもらいたいのかを定義する必要があります(図15参照)。

パートナーに委託していく範囲を決める際には、直販での勝ちパターンを言語化、コンテンツ化する必要があります。ターゲット企業やアプローチ方法が整理されているほどパートナーへ委任しやすくなります。

②プロダクトの成熟度と営業難易度

次に考えるポイントとして、プロダクトの成熟度と営業難易度があります。私は代理店とメーカーの両方の経験をした人間として伝えたいことがあります。よく代理店契約を結んだだけではなにも起きなかったという話がありますが、それは代理店の中の営業マンの商材に対する解像度がどのくらいあるのかが留意すべきところです。

よく勘違いされますが、代理店の営業マンは百戦錬磨のベテランで、ちょっとインプットすればすぐに売り抜けられる営業マンだと思われがちです。しかし、代理店側は多数の商材を扱っていることが多く、毎週のように勉強会が開催されてはいるものの、広く浅く理解している程度にとどまり、すべての商材に詳しいわけではありません。

ですので、代理店契約をした時点では、「代理店に委託できる新人営業マンができた」と思っていただくくらいのイメージですり合わせを行う方が、正確なコミュニケーションをとることができるでしょう。(図16)。

③代理店担当者の⽀援

3つ目は代理店担当者の⽀援です。パートナービジネスのよくある失敗する捉え方として、企業単位で考えてしまうということがあります。実際に動くのは代理店の裏にいる営業担当者であるため、その営業担当者がどのように売っていくのか、動くのかを人単位で考えていくほうがよいでしょう。

そのため、支援の面においても、勉強会が終わった後はもう「じゃあ売ってきてください」ではなく、営業担当者一人ひとりに深く製品知識を移植していく、という考え方がベストです。

したがって、関係性の構築として、効率的にしたいと考えられがちですが、必ずしも対面に限らずとも一人ひとりとのリレーションを重視し、個別最適化を図っていくと良いでしょう。教育においても同様で、直販でうまくいった素材を使えば、同じように成果が出るというわけではなく、個別に教育を行っていく必要があります(図17参照)。

営業担当者単位で捉えるという考えの上では、いかに商品のマインドシェアが取れるかというところまで支援を行うことが重要です。マインドシェアを取るためには、課題感が顧客から出てきた際に、「このベンダーのこの担当者に相談すれば良い」と考えてもらえる状況を目指す必要があります(図18)。

勉強会後のパートナー支援方法

ここからは、商材に関しての画一的な勉強会を開催したあとに、パートナーの営業担当者とのリレーションを深めていくためにどのようなことをすればよいかお伝えします。

ポイントは以下の5つです。

● 勉強会に積極的に質問してくれたキーマン情報の確認

● その⼈の注⼒顧客や担当顧客のヒアリング

● 担当顧客に合わせた紹介スクリプトの提供

● 初回訪問から同席⽀援、1件⽬受注を⽬指す

● 担当者個別に定期的な情報配信(導⼊事例、製品アップデート)

重要なのは、1回勉強会をしただけでは商材の深い知識や売り方を理解してもらえるわけではないことです。そのため、顧客にどのように商材の魅力を伝えていくのか、どのように売っていくのか、どのような話し方をするのがベストか、など支援していく必要があります。そのためには、初回の訪問に同席していく必要もあるでしょう。

また、パートナーが売ってくれる必然性を作ることも重要になってきます(図19参照)。そのポイントは3つあります。

1つ目は「本業の商談にアップセルできるか」です。

私がかつて代理店に勤務していたときは、商材としてスマートフォンを取り扱い、企業の総務部へスマートフォンを売る際に様々なセット売りをしていました。例えば、チャットアプリやセキュリティ製品などです。セット売りをすることで、パートナー側の単価アップにつながり、商談の流れが作りやすくなります。

2つ目は「本業の商談にクロスセルできるか」です。アップセルだけでなく、クロスセルのしやすさもパートナーが売る理由になります。つまり、パートナーが得意とする分野や顧客層に合わせた、関連性の高い商品を提案することも重要です。上記の例でいうと、スマートフォンとともに経費削減に関するサービス提案するなどは、比較的容易にできるでしょう。このように、顧客のニーズに総合的に応えることができる提案は、パートナーにとっても魅力的です。

3つ目は「自社で取り扱う商材になる」ことです。パートナーは、基本的に自社の商品やサービスを販売することに注力しています。そのため、他の会社の商品を販売する際には、どうしてもモチベーションが低くなりがちです。そこで、提案する商品をパートナーの「自社製品」のように扱ってもらうことができれば、販売意欲を高めることができます。

例えば、SaaS製品の場合、パートナーのブランドで製品を提供するOEM契約を結ぶことで、パートナーにとって「自社製品」という意識を持たせやすくなります。ただし、OEMを作る場合は深い業務提携や投資の必要が出てくるため、まずは既存の商品ラインナップに組み込みやすい形で提案し、徐々に深いつながりを築いていくのがよいでしょう。

次は最終章、第3部パートナー戦略をはじめるには

ここまで読んでいただきありがとうございました。

続いては最終章となります。最後までぜひご覧ください!