とても愛おしく、尊く、しなやかな感性がたゆたう場をつくることができました 【 #耳が築く 】

こんばんは。

菅野美音(@sgnmio)です。藝大デザイン科におり名前の通り「美」術と「音」楽に関わって生きています、そんな人間です🌋

昨日、音楽×ワークショップ「 耳が築くなめらかなコミュニケーション 」がついに開催されました。

ワークショップを通して考えたこと、思ったことをばーーーっと書いてお伝えしてみようというnoteです。私個人としての見解が多く含まれておりますのであしからず。

#耳が築く について、詳しくはこちらのnoteを。私たちが大事にしていたことがまとめてあります。

ひとことにすると、「愛おしい」

今わたしが #耳が築く に思う感情をひとことで表すと、「愛おしい」です。

当日キャンセルの方も相次ぎ集まってくださった方は予定よりもだいぶ少なくなってしまいましたが・・・昨日あの場あの時間にいらしてくださった方同士で、小さな芽から木を育てていくような、そんな場づくりを築けた気が一企画者というよりかは一参加者として感じています😌

本記事タイトルの「たゆたう」は、ゆーのさん(@yunot)が最後出してくださったことばです。そのことば好きだぁ〜〜〜!と思って使わせてもらいました。笑

#耳が築く を実行してみての所感

尊すぎる場でした。

"あたりまえを歌う"ことがあたりまえにあった場。

こんな瞬間をつくりたかった、という理想をつくりあげられた瞬間もありました。

音楽をつくる、というと一般的にはやはりアカデミックにしがち なりがちだなと感じていて。もちろんアカデミックに音楽を学ぶことも必要ですし、そうすることで得られる知識と経験、音楽としてのクオリティは素晴らしいものでしょう。

でも この場では敢えて知識や技術は脇に置き、"「あなた」は、どう「感じ」ましたか?"ということを大事にしました。 しなやかにそして素直に「自分」を、「自分の感性」を信じてみる。そんな場がつくられることを目標に。

自分との対話を行うこと、そして音楽をも対話ととらえることで、「こうあるべきだ」から“わたしはこうありたい” と言える場をつくりたかったのです。

#耳が築く 当日は、まさにこのブレストの発展形だったかも。

— 菅野 美音|#耳が築く ありがとうございました😭 (@sgnmio) November 24, 2019

しなやかな感性を共有しあって、その場でそれらをみんなで育てていって。

とっても有機的な時間だったな。 https://t.co/fz7Eu07zuL

みんなで、場をつくってた感覚がすごく強かった。

— 谷ちゃん@生きづらさ×居場所作り☘️ (@career_theater) November 24, 2019

一人でいても全然そわそわしない。しゃべらないことがゆるされる。意見を言ったら、全員でそのことについて考える。

みんなで考えて、みんなで音楽に触れて。だから、安心して自由にその場に’ある’ことができた。

尊い時間でした😊ありがとう。 https://t.co/175i3HBQAL

#耳が築く ありがとうございました。

— ぺ🐧@12/8HallenChor定演 (@penpen_song) November 24, 2019

自分の感覚を対面で話すのは滅多にないから緊張した。でもみんな肯定的かつ共鳴してくれて居心地がよかったです。

「ぜんぶ」の“ぜんぶ”ってなんだ?って話になったときに、「この世界のぜんぶ」も考えるとしんどいなと思いました。

前に立つ人から褒められるのも嬉しいけど、歌う人同士も褒め合えばいいのになって、今日、#耳が築く の場を通して感じたな。私ももっと周りの人褒めていきたい。から私のことも、嘘でもいいから褒めてほしいな。(笑)

— ぺ🐧@12/8HallenChor定演 (@penpen_song) November 24, 2019

#耳が築く に参加しました。

— 明日梨♩音楽とITと広報PR (@s2azurin) November 24, 2019

みんなと言葉を交わす時間も、音楽を読み解くプロセスも、ワークショップとしての場づくりも、非常に学びが深かった、、、素敵な体験に感謝です🙏🏻💓

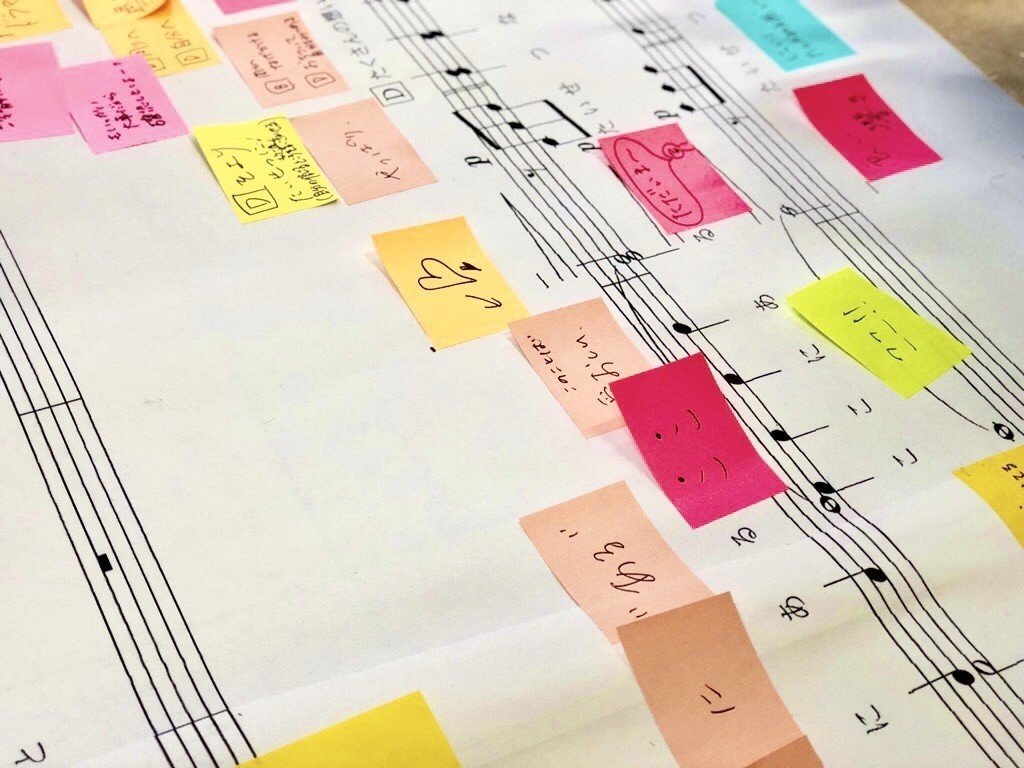

帰り道に口ずさみながら、「ここ」についての新しい解釈が浮かびました🤔 pic.twitter.com/CZLHjUYrHL

参加くださった方々からこんな感想をいただけて、本当に本当にうれしいです。泣きそうになりました。ありがとうございます。。

これは私ひとりでは成し得なかったことで、企画を一緒に育ててくれた大堀さん、ゆーのさん、ちーさん、そしてあの場で「わたし」や「あなた」、「音楽」を感じようとしてくれたあの場にいた人たち、「面白いね」「行きたい」とことばを寄せてくださった方々、リサーチや拡散にご協力くださった方々…関わってくださったみなさまに心から感謝申し上げたいです。

最終MTGにて「参加者の笑顔があれば成功だね」とみんなで言ってたので、ワークショップは成功ではありました✌️

ただ、完全な理想そのものだったかと言うとそれには程遠かったのです。

「わたし」との対話をするにも、「あなた」や「音楽」を深めるにも、些か時間のデザインが稚拙でした。(イベントとしてはめちゃ長かったのに·····)

どこかでもう少し工夫できるところがあっただろうというのとともに、このワークショップに参加するにより適切なマーケットがあったのではと。

ワークショップ直後の振り返りMTGにて「もっと、もっと」という話が出たので、メンバー4人の探究心に改めて感動したというものです😂🙏

そしてやはり投げ銭の設計は難しいですね。。笑

#耳が築く を通しての気づき

"場の共創"は、あくまでも対話の一手段でしかない

という気づきを得ました。

場の共創こそ対話だ!!と信じていたものの、対話のための手段だったんだね、と。

こう文字や絵といった「書く」という行為を主なアウトプットとし、それを補助するものに「話す」という行為をして午後の音楽の対話につなげました。

私がこのワークショップをするにあたって仮説としていたことはこちら。

(前略)

けれども、「通じ合えた!」と思えるほどの密なノンバーバルコミュニケーションができたり、鑑賞後の"自分ならでは"のアウトプット──たとえば自分の内からことばを紡ぐ、絵を描く、身振りをする、など──ができる前には やはり両者で言葉によるコミュニケーションと文化共有ができていることが前提に在るような気がします。

(中略)

人と一緒に「音楽をする」ということ ─── バーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションを相互に行き来することで、「わたし」と、あるいは「あなた」との深い結びつきを得られるのではないでしょうか。

─note「しなやかな文化圏をつくりたい」より

バーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションを相互に行き来させ、「わたし」「あなた」「音楽」との深い対話を起こしたい。

このようなねらいが実はありました。が、7時間を通して"深い対話"というところまでたどり着けたかというと若干の不十分を感じたのです。

というのも、今回 #耳が築く では大事にしたい文化の共有がしっかりできていた人、できていなかった人といたような心持ちがあり…。

そのためにはやはりゆっくりでもいいので、「対あなた」のコミュニケーションをもっととっていきたかったなと思わされました。でもそれをワークショップではじめましての人に対して、それも時間が限られているなかで行うことは至極難しいとも思ってしまったのです。

そこで、場の共創は一手段でしかないということを否応無く突きつけられた気がしました。

場を共創することは、対話につながるにはつながります。でも、それをすることだけで深いつながりを、深い対話を生むことができるのかについては現状イエスとは言い難い。

そこにはどうしても時間がかかるもので、ワークショップで触れ合える時間の前段階やそれを超えたところにも波及するのかなと。でも時間がかかることは決して悪いことではなくて。自分のペースで自分との対話を深めてもらえたら、そのきっかけにこのワークショップが位置づいてくれたのなら嬉しいなぁと思います。

ワークショップそのものももちろん大事だけれど、ワークショップから持ち帰れたものは一体なんなのか。それが"自分ごと"として参加してくださった方個々人の中にあればあるほど、よい対話の種蒔きができたのではないか…と私的には思えそうです。

時間がかかってもいい、全てわかってもらえなくてもいい。そんなニュアンスを、私が最近テーマのひとつにしている「しなやか」という言葉の中には込めています。

音楽を「する」人、「みる」人の在り方を探る

私は音楽に関わる場づくりの実践にはかなり興味があります。

音楽のアトラクションでも稚拙ながら(笑)進行は行いましたし、音楽の現場 ── コンサートやライブもひとつの場づくりだと思い、たびたび足を運んだりします。

今回 #耳が築く では音楽を「する」人、「みる」人 と立場をわけ、みる人には観察を通して音楽に関わってもらうことをしました。が、現場での実験の中でどう関わらせていったらこの場が全員にとってよくなるのだろうと困ったときもありました。

その人が感じる「楽しい」という状態に寄り添う。

その場全体を、常に常に今よりもよりよくする。

ワークショップデザインの現場では、こんなことを軸にして場を変容させていくクリエイティブをその都度その都度思考をし実験してみることが必要だなと感じたのです。

これはめちゃ現場にいての学びでした。

その部分、ゆーのさんも大堀さんもGood jobすぎました!さすがです🥰

その機転とクリエイティブはどこから降ってくるんですか!!!!!て感じでした。一生叶わない気がするな・・・・・

音楽をめぐる 音楽を「する」人、音楽を「みる」人双方へのアプローチ。それは菅野をはじめとした文化圏づくりの旗揚げをしたい人間たちで、これから新規事業でも挑戦と実験をしていきます。#耳が築く ではそれに転用もできる原体験を経験できたような気がします。本当にやってよかったーー!

そちら(新規事業)についても、また後日noteにまとめて投稿しようと思います 🏴

…というざっとした振り返りでした。

諸事情でまたすぐに次の #耳が築く 開催はできないのですが、きっとまたやります。というか「もっと、こうできたのに!」ということがいろいろと出て来すぎてて不完全燃焼なのです。笑

場づくりとはよいなあ、やっぱり人が好きだなあ、とまた思ったのでした。

それではこのあたりで。

ここまでお読みくださりありがとうございました🙌

いいなと思ったら応援しよう!