無事を祈って交わし合った戦時下のはがきと、その無念な結末

戦時下、戦場にいる身内と国内に残った家族の間では、はがきが頻繁に行きかいました。たとえ検閲があるはがきであっても、家族と心を通い合わせることは充分とはいかないまでも、まずまずできました。(もちろん、戦線や時期にもよりますが)

そんな互いに無事を喜び合ったであろう、はがきに、しかし、切ない現実が交ってくることも、これまた戦時下では普通のことでした。そんな無常に途切れる瞬間を、戦争というものの非情さを今に伝えるはがきをご紹介します。

◇

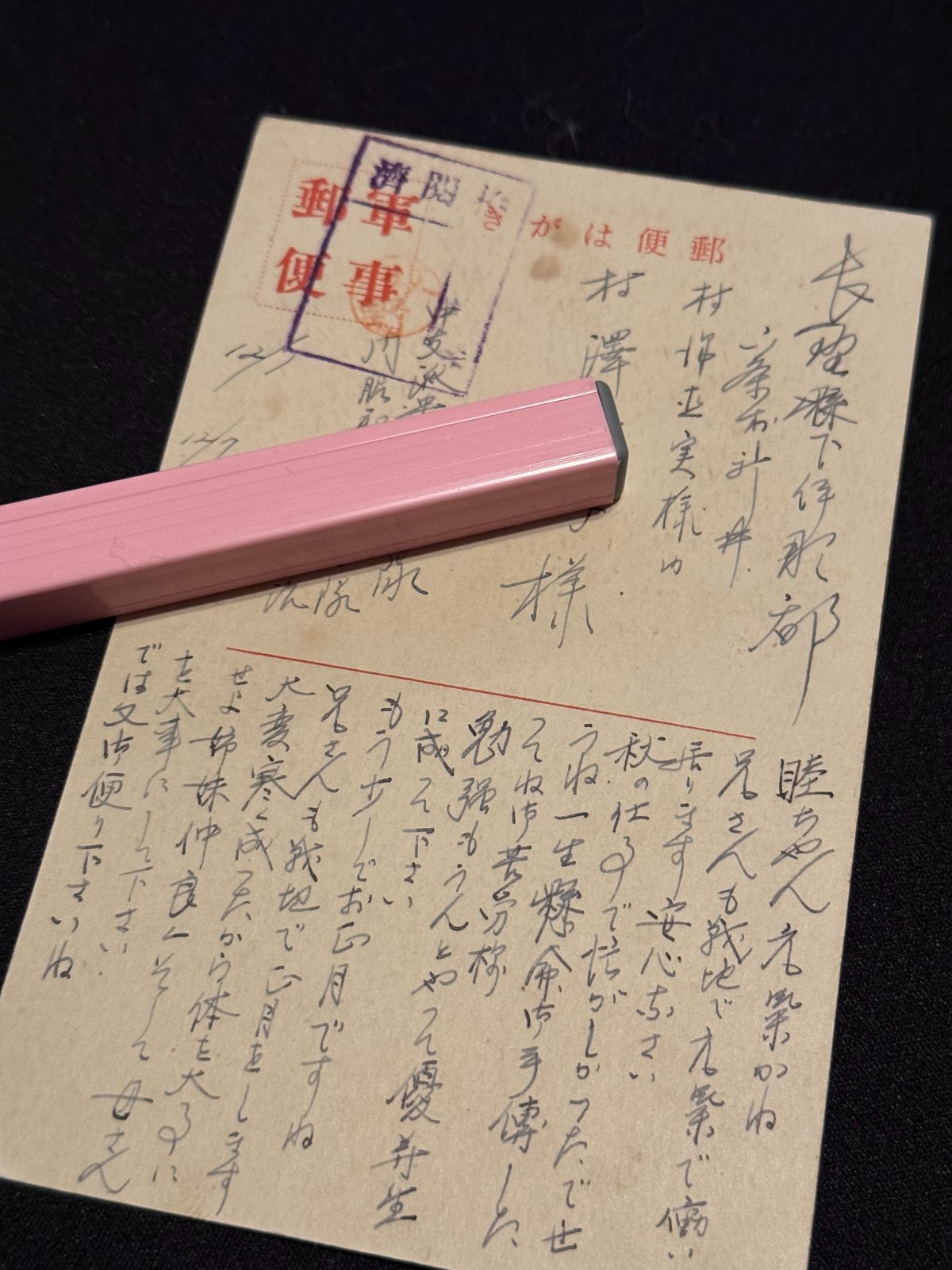

まずは、長野県下伊那郡下条村の家族で国民学校5年生の「妹」に、中国戦線にいる「兄」が宛てたはがきです。軍事郵便は通常の消印を押さない為に時期が不明ですが、中には到着日を記録したものもありました。できるだけ順に並べてみます。まだ国民学校の妹へのものとあって、いずれも絵葉書で出されているところに、兄の慈しむ気持ちが出ているように思えます。

こちらは日付がありませんが、暑いとあるので夏ごろでしょうか。修学旅行で伊勢神宮にでも行ったのか、武運長久を祈ったというはがきが届いたのでしょう。それへの返事となっています。こちらは国内で買い求めたり慰問品で届いたりした軍隊絵はがきです。

こちら、12月7日に到着の記載があるはがきです。「兄さんも戦地で正月をします」「姉妹仲良くそして母さんを大事にして下さい」とあり、次のおたよりを期待する言葉で締めています。

12月23日到着のはがき。中国戦線でもあり、割合に郵便事情が良かったのでしょうか。7日に絵はがきをもらった妹がすぐに返事を書いて、その返信がもう届いているようです。

3月30日到着の兄の絵はがき。中国でもハルが真っ盛りで、山の中にいることを伝えています。

しかし、こうしたやり取りは、ある日突然途切れます。中の人が入手したこの方たちのはがきは、次の1枚で締めくくられます。兄が戦死し、高崎市の原隊から、長野県松本市の軍人墓地の合装を認めたので分骨を移送したとの内容です。部隊の秘匿名称を使って居ることから、1940年以降とみられます。消印が判然としないのが残念です。

戦場で人が一人、亡くなっただけではないのです。その家族との間にあった深い関係まで、すぱっと消えてしまうのです。犠牲者は、本人に留まらないのです。これが戦争なのです。

◇

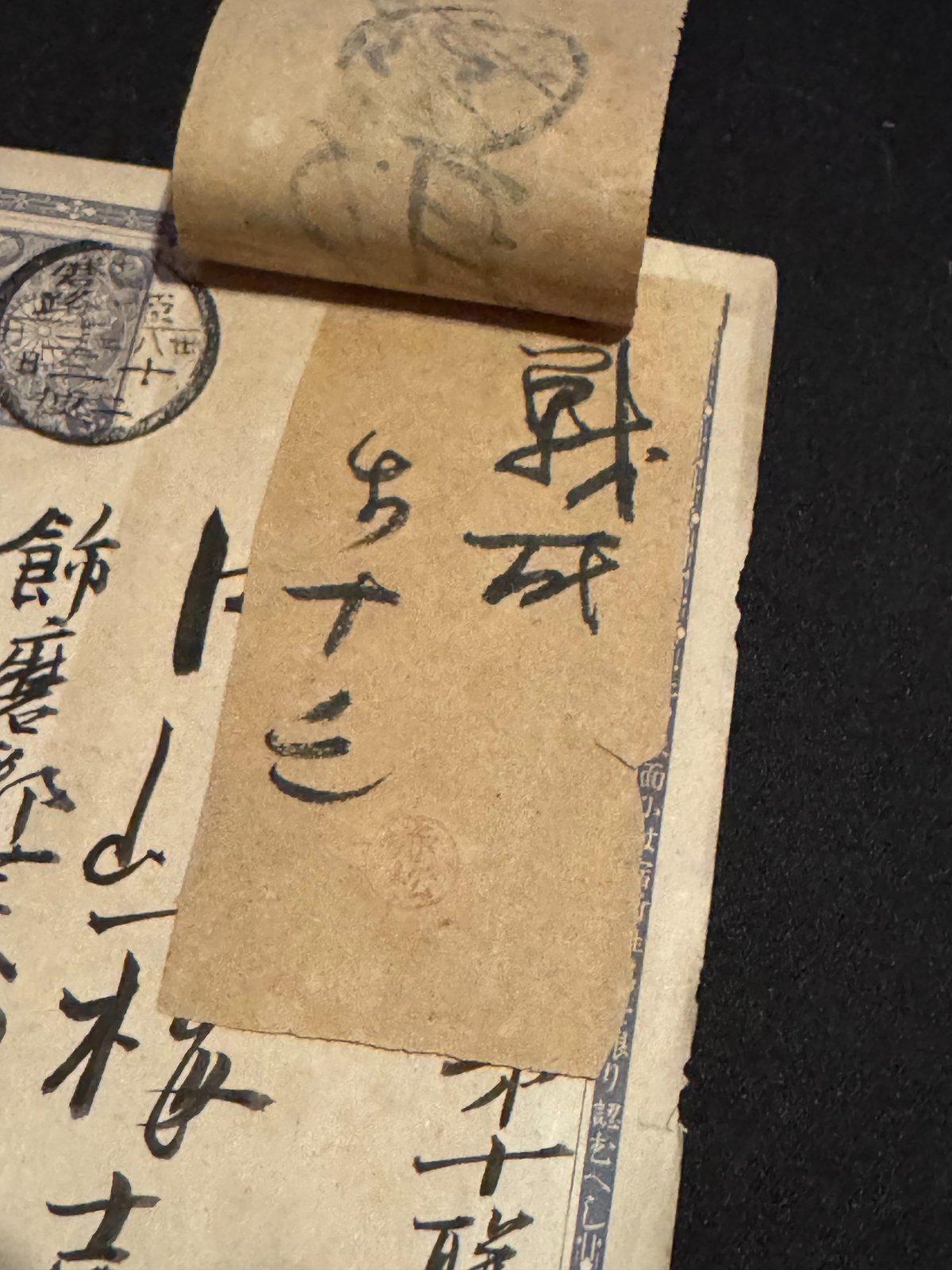

もう一点、こちらは長野県外の方で姫路の部隊で日露戦争当時、前線に出兵した歩兵に家族が送ったはがきです。1905(明治38)年2月12日差し出しの消印があります。

内容は軍務に精励しているとの連絡への返事で、皆元気で農業に励んでいるとのこと。

しかし、このはがきには「付箋の通りに付き返却す」の付箋が付けられて、4月に戻ってきました。

実は、戦死していたので渡せず、返却するとの軍の4月3日付の付箋がついていたのでした。これほど切ない返送はないでしょう。

つい最近まで、家族がやりとりしていたのに、元気でいると思って差し出したのに、実は戦死していたと。公報の方が先に届いたかもしれませんが、家族の切なさに心が痛みます。

戦争とは、こういうものだと。そして、このはがきの影には、敵味方、そして現地の民間人と、さまざまな犠牲が濃縮されていることも忘れてはいけないでしょう。誰しも、憎くてやる戦ではないはずです。力で訴える、それも無関係な人の土地で。そうして悲しみを広げるのが戦争なのです。国とは何のために存在するのか。今一度、考えてみるのも良いかもしれません。そして国がなすべきことは、戦争を回避するのが一番であること。それは恐怖の均衡で達成されるものでは決してないはずです。

いいなと思ったら応援しよう!