小学館の学習雑誌、整理され改題され、そして情報局の宣伝が連載され…(´;ω;`)

小学館の雑誌といえば「小学一年生」「小学二年生」など学年別の雑誌が戦前から発売されていて、付録とかもついていたのですが、日中戦争中の1941(昭和16)年、4月からそれまでの尋常小学校が国民学校に改変されると、題名も「コクミン一年生」などと改題して発行しました。そして太平洋戦争が始まった翌年、雑誌の整理統合の影響を受けて、「コクミン一年生」と「コクミン二年生」は統合され「良い子の友」と改題されました。

こちら、小さいころ長野県中土村(現・白馬村)に住んでいた方からご寄贈いただいた「良い子の友」で、1942年4月の国民学校入学時から買ってもらっていたということですが、早くも1943年には地方取り寄せが困難になっていたようです。表題写真のように1942年度は翌年2月号までそろっていますが、43年度は9月号と12月号が入手できただけのようです(大切にしていて、紛失はしていないと)。そしてご寄贈いただいた他の雑誌も、取り寄せられたのは1944年がごくわずか、1945年は一冊もなく、それだけで状勢の悪化が読み取れました。

さて、この4月号、表紙から飛ばしています。改題統合の説明の下のスローガンは「ススメ ツラヌケ 米英ニ サイゴノ トドメサス日マデ」と。これ、今の小学1,2,年生用の学習雑誌ですから凄まじいものです。

内容も以下に抜粋しただけでも、天皇崇拝、軍国教育を前面に押し出しています。これが戦時下の子供たちの環境でした。

五月号を続けて紹介させていただきますと、「戦ヒ抜カウ大東亜戦」のスローガン入りで、男の子は海洋少年団の服装です。5月は海軍記念着があるので、このような表紙となっているのでしょう。巻頭言は情報局次長。日本は世界一強い国であり、子どもたちにも強くあれと強調しています。

1942年10月号はスローガンが「ボクラノ健康 オクニノタカラ」とあります。自分のためではなく、国のためなのです。そして巻頭言は大政翼賛会宣伝部が担うようになっていました。常に、国の統制の下にあったことが、こうした巻頭言でも明らかであり、しかも最初は名のある人の文だったのが、今度は組織からで、どんどん出版社が下に抑え込まれていくようです。

1943年1月号表紙は参拝の様子で「日ノヒカリ 日本ヨイ國・神ノ国」と、正月は文句なく天皇の神格化を図れるタイミングです。巻頭言は「八紘一宇」の精神を平易に書いたもの。天皇は皆のお父様で、日本は家族で、だから力を合わせて立派にしようと。家制度は、天皇制を理解させるためにも必要なものだったのでしょう。そして、アジア各地で、日本軍がいかに親しまれているか、その国の人が喜んでいるか、これもほぼ毎号、掲載されています。これを繰り返されては、アジア解放の義戦と信じるのも無理はありません。

1943年9月号は、「九月二十日ハ航空日」とあり、「関西国民航空錬成場」の特集など、空に関心を向けさせる内容。当然、将来の航空兵を想定しているのでしょう。また、防空の備えの紹介など航空関連として掲載しています。一方、突然サツマイモが主食との話も入り、もともとコメを自給できていなかったところに民間需要の輸送船確保がままならない時代を表しています。

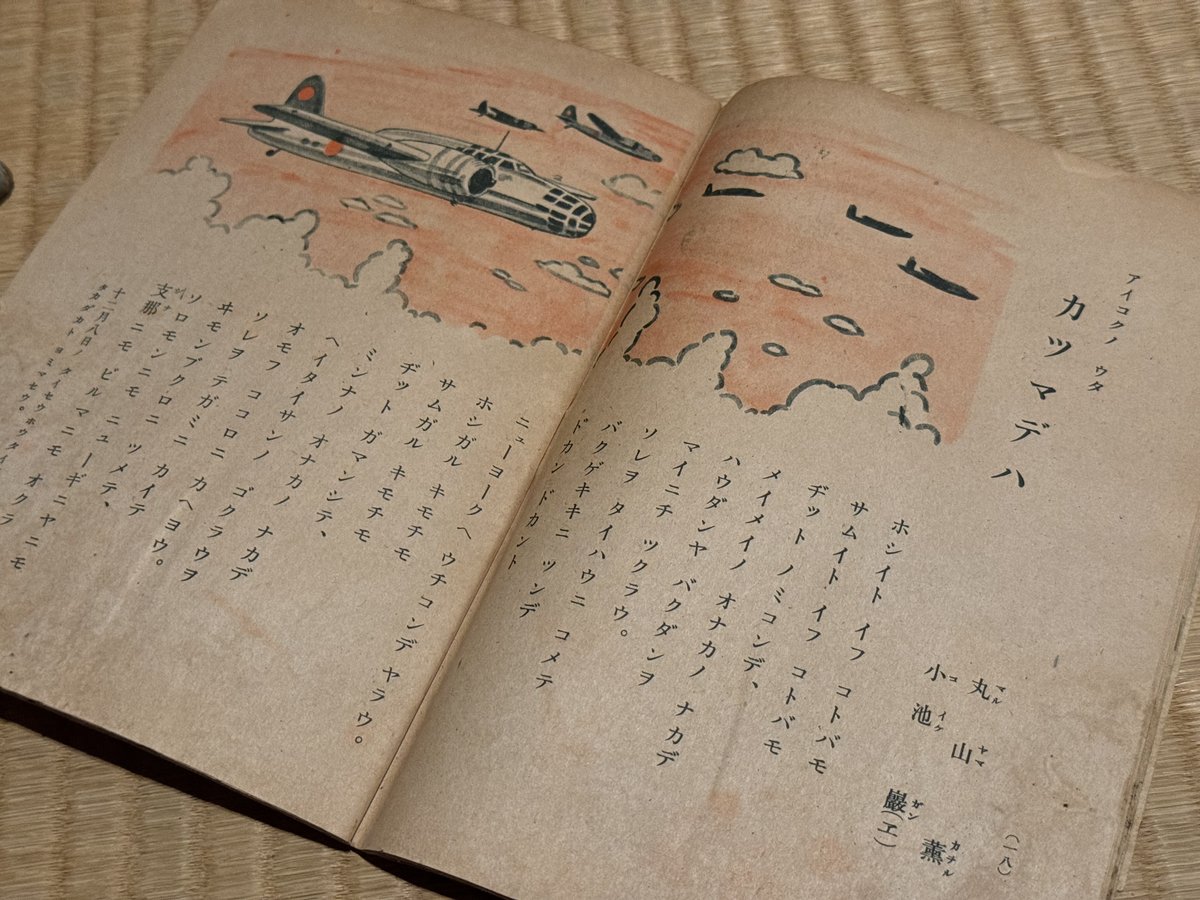

最後に、1943年12月号。スローガンは「ヘイタイサン バンザイ アトハボクラガ ヒキウケマス」という、なんとも意味深な言葉です。男児の敬礼、女児の日の丸も、軍事色を濃くしています。太平洋戦争も3年目の節目の号ですので、一層内容は戦時色濃厚。「キット カツ クニ」と題した文は、これまで戦争で負けたことがなく、それは歴代の天皇がアマテラスにお祈りしているからで、こんな国はほかにないと。確かに、そんな理由で戦争を分析する国はありません。そして、「カツマデハ」と戦意高揚します。ただ、裏表紙からは広告が無くなり、父親に飛行機をたくさん作ってという絵になっています。この時代に徹底してこうした環境にいれば、どうなることでしょうか。

この本をご寄贈いただいた方は、敗戦で近所に進駐軍が駐在すると、みなチョコやガムをねだり、米兵が2階から投げてくれたと回想していました。また、中には奉安殿に向かっておしっこをかけるいたずらっ子もいたとか。いかに形式的に教えても、うまく立ち回るやつはころっと変わるし、まじめな者ほど悩むものなのです。

こうした資料や証言に接していると、現代を見返し将来に思いをはせる時、国民に何かを強いる人たちの真意や態度を、よくよく見て判断していかねばならぬと、歴史が教えているように感じるのです。

2024年6月26日 記

関連記事 大日本雄弁会講談社の幼年倶楽部の過激化

子ども向けの絵本にいくつもの暗示

皇国史観を教えたのは教科書だけではありませんでした

いいなと思ったら応援しよう!