日常に浸透してくる戦争ー戦時を支える銃後の務めのスローガンが茶器にも入って…

大日本帝国は1937(昭和12)年7月に始まった日中戦争で、初めての長期の戦争に直面。おまけにその前の満州事変や満州国建国の謀略で世界から孤立しての長期戦です。そのため、これまでは見られなかったほど、臣民に戦争の意識を浸透させてきます。民間もその尻馬に乗って、さまざまな商品を作り出しています。そんな一例の茶器セットを紹介させていただきます。

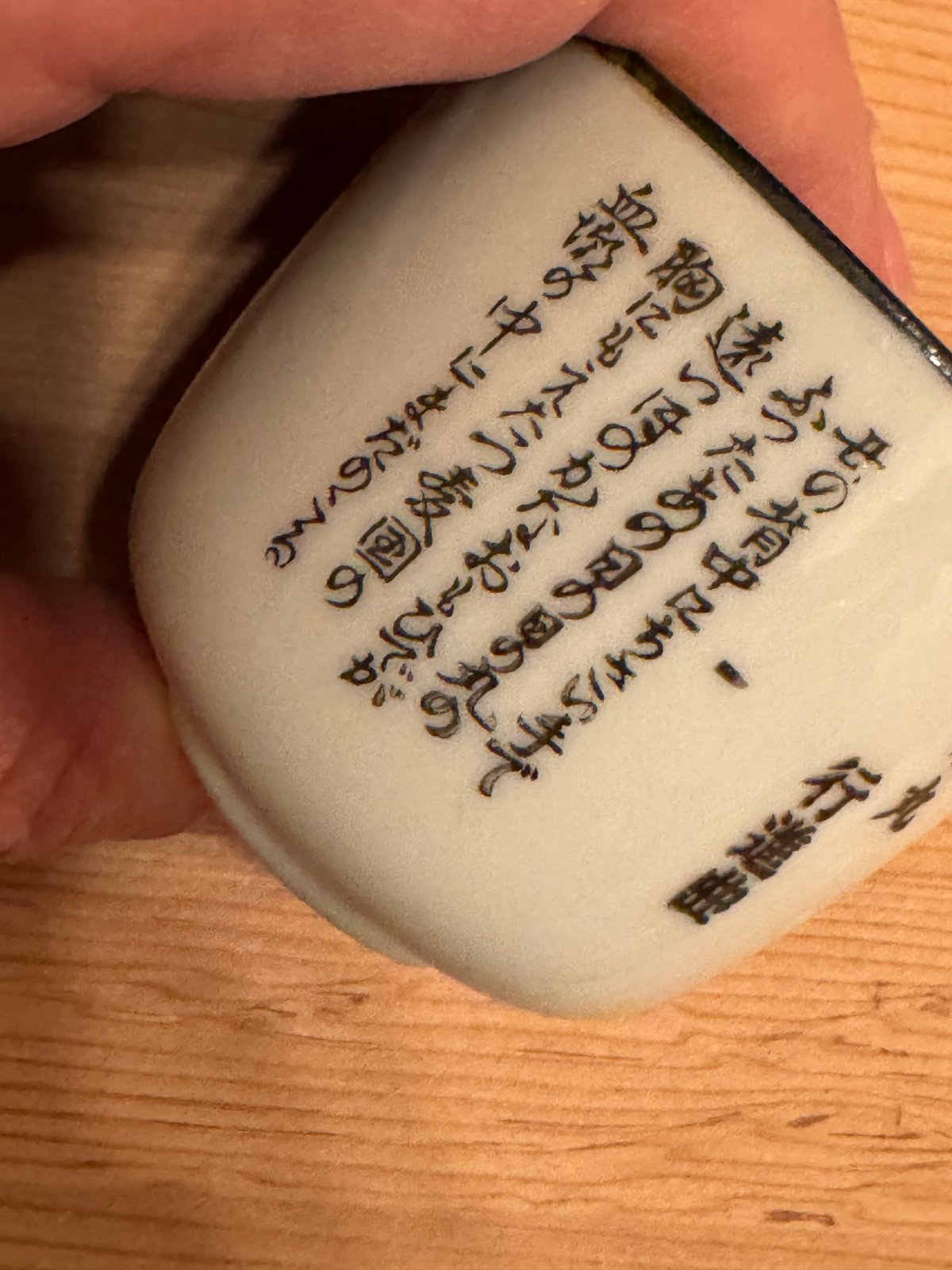

「いざ進め 一億一列 節米だ」と読むのでしょうか。「進め一億火の玉だ」のような有名なスローガンではありませんが、まねて作られたものでしょうか。後段に出てくる湯飲みが隣組を意識したものなので、やはり大政翼賛会ができた後に、家庭や隣組での利用を期待して作られたものでしょう。民間も、時世を敏感に察知しなければ生き残れませんから。

「となり組 銃こそ持たねど みな兵士」と、575調で呼びかけてきます。

「常会で 示せ銃後の 底力」も分かりやすいスローガンです。

このほかの湯飲みにも

「手をつなげ 心をつなげ 隣組」

「節米で せめてかんしゃの 捧銃(ささげつつ)」

「十本の 指だ体だ 隣組」

と、いずれも違うスローガンが付いていました。家庭で使う以外に、常会でも持ち寄ってください、という雰囲気があります。

時期的には、大政翼賛会発足が1940(昭和15)年10月なので、1941(昭和16)年ごろのものでしょう。街頭だけでなく、家庭の普段の生活にまでスローガンが浸透してくるというのが当時の社会でした。

下写真に、別の「常会用」湯のみをお示しします。こちらは、あいかわらず大政翼賛会らしいくどい表現のものですが。

このほかにも、隣組の歌の湯飲みなどもあったようで、宣伝戦をこのような形で官民が進めていくのが戦時下風景なのでしょう。ちなみに、この茶器セットの底に、当時敷物にした習字の練習用紙があったので広げてみました。すると…

日常が御国の為だったんだなと、つくづく思わされます。

戦時下では、こうした各種のスローガンのほかに、臣民の戦意高揚を図るための歌もたくさん作られたのは、ご存じの通りかと思いますが、やはり歌となると酒、宴席でしょう「日の丸行進曲」を印字した東京日日新聞提供のぐい飲みなども、ご参考に。

あらゆるものが意識するかしないか関係なく、ひとつの物に塗りこめられていく、そんな息苦しさを感じさせられました。これが戦時体制、というものか。

いいなと思ったら応援しよう!