防空壕と呼ばず「待避所」と強調して臣民に空襲の消火を義務付け、浸透を図っていたのが大日本帝国でした

1943(昭和18)年8月4日に政府の情報局が発行した「写真週報・第283号」は、別に発行した「改定時局防空必携」とい冊子の写真解説という位置づけでした。表紙には、地面に掘った溝に潜む3人の姿。防空法によって、逃げずに火を消すことを義務付けられた臣民の姿です。

最後のほうにあった、表紙写真の説明を見てみましょう。

「われわれの待避所は、決して退避所ではない。(略)敵焼夷弾が落ちたら最後、すぐさま飛び出してこれと戦うため、ほんの一時待機する所であることを忘れてはならない」とあります。焼夷弾なんて、一発だけ落ちるのではない、連続して次々と降って来る、それを飛び出して消せというのですから、命がけです。という訳で、表紙をめくったすぐに掲載している「時の立て札」をごらんください。

一番手に書いてあるのは、お国を守る戦士だから「命を投げ出して持ち場を守ります」…ここでも出てくる「国のため」。そして国のためなら「命を投げ出し」。国は臣民を護るのではないということが、いかに明確か、この文一つで良く表しています。「民死して御国あり」の世界が、当時の常識だったのです。主権が天皇にある「御国」を護るため、民草は命を投げ出す。なるほど、天皇の赤子である若者を特攻隊や戦車への体当たり攻撃といった自殺攻撃に送り出して省みない精神が、こうして日本中を覆っていたのです。では、その装備はどうか。各家庭では、このように備えよとなっています。

敵が去るまで潜んでいるという思想ではありません。とにかく「火を消せ!」という使命を果たすための穴倉が待避所です。こうした待避所にいて、蒸し焼きとされた人がどれだけいたことか。

警戒警報から順に準備の状況を示し、焼夷弾が落ちたあとは、ひたすら消火の説明となります。集束焼夷弾は想定されておらず、黄燐の塊はスコップで外へなど、情報収集の遅れを感じます。もっとも、集束焼夷弾が連続して落ちてきたら手の打ちようがないので、知っていても黙っていたことでしょう。「消せなければ逃げろ」という指示はありませんから。

それにしても、防空壕も同じ役割でしたが、いつの間にか待避所、それもすごく簡易なものしか紹介されていません。切迫していたのかもしれないですね。

◇

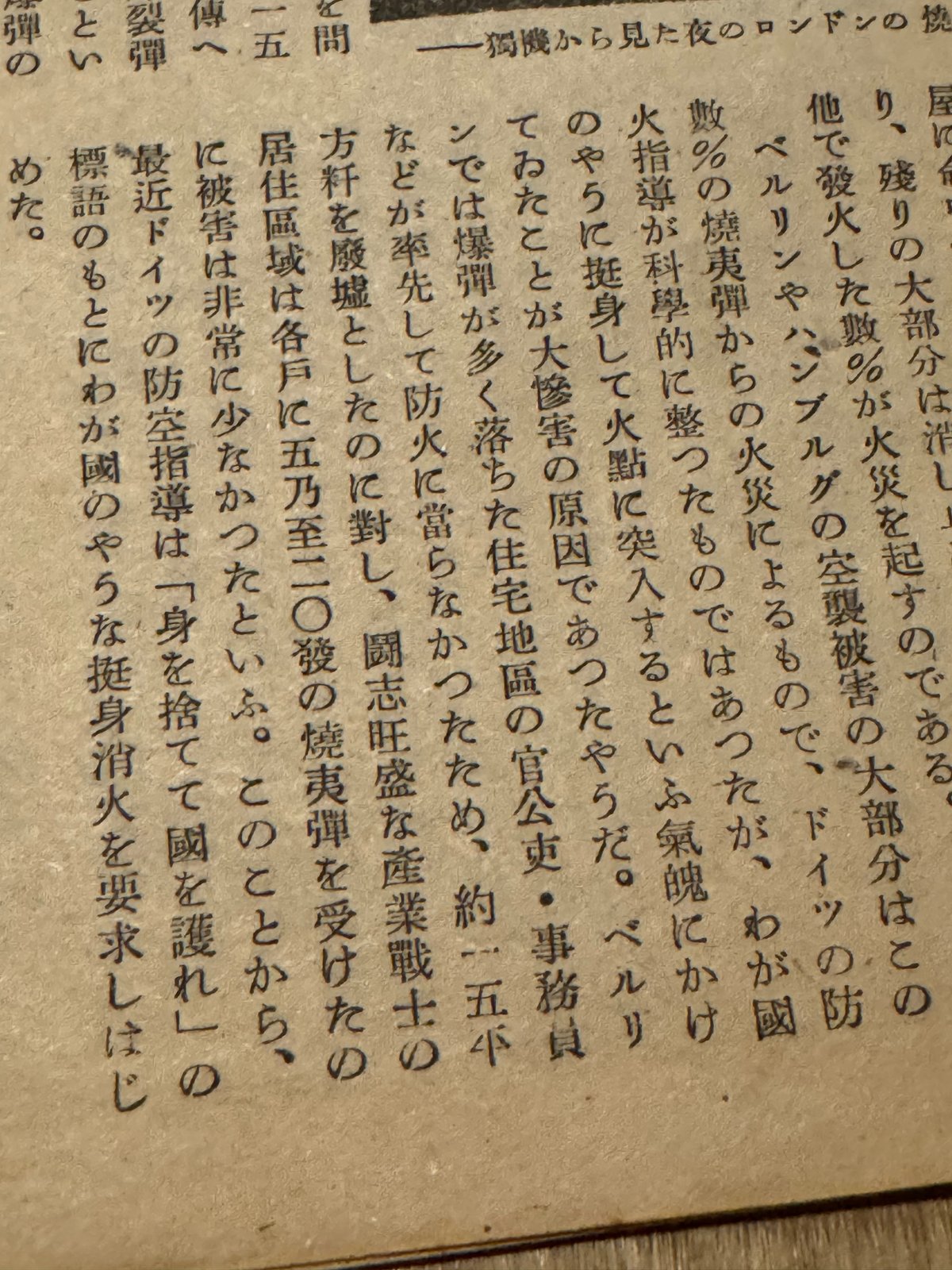

さて、時は流れて1944(昭和19)年、敗勢がいよいよ濃くなる中、「国防科学雑誌 機械化」11月号は、ドイツに激しい空襲が加えられたことを伝えつつ、今後に向けた気構えを紹介します。

「わが国のように挺身して火点に突入するという気魂にかけていたことが大惨害の原因であった『ようだ』」(『』は中の人)とし、ドイツの防空指導も「身を捨てて国を護れ」の標語のもとで、日本のような対策を要求し始めたと解説しています。

記事自体は「焼夷攻撃」と題して、上のような前文の後に、焼夷弾の種類や対策、攻撃方法などを丁寧に説明したもの。焼夷弾の実験や消火訓練が大事だが、一貫した教育は望めないので、図や写真で学べと。そして沖縄や台湾の空襲被害の経験を活かし「光輝ある本土防衛に邁進ねねばならぬ」としてありました。

これらの教えが、もちろん米国の無差別大量爆撃は非難されるものではありますが、人的被害の拡大を招いたのも間違いないでしょう。「国は国民を守るべく最良の道を取る」ことこそ、国民が求めていかなければならないことであり、国民の犠牲を前提とする国ー政府は、既に間違って居ると指摘し続けねばならないことを、歴史が教えてくれています。

いいなと思ったら応援しよう!