【AP】令和6年秋午後問10サービスマネジメントの解説(応用情報技術者試験)

このNoteでは「応用情報技術者試験 令和6年秋午後問10(サービスマネジメント)」の解説をします。

この問題は私は解かないと思います。

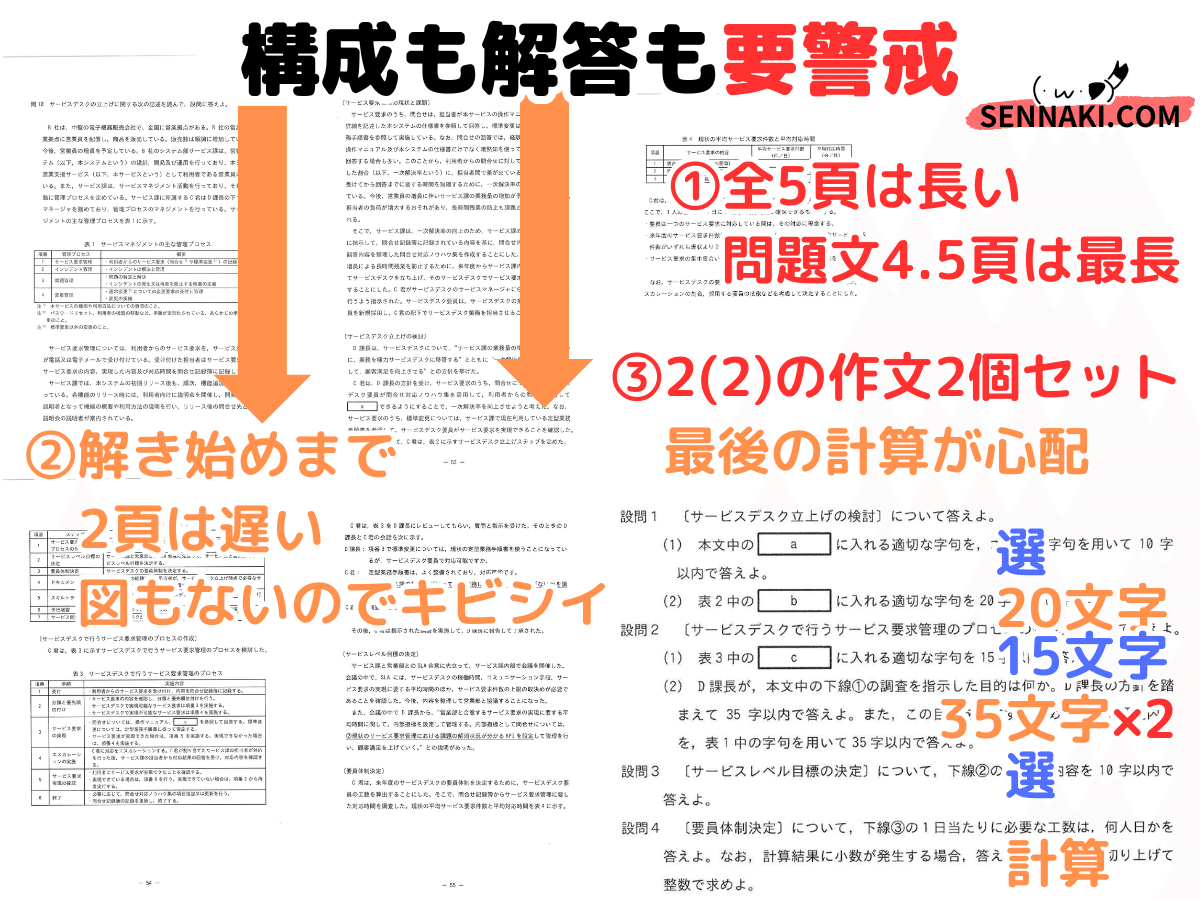

全5頁びっちりは最長クラス、解き始めも2頁目。問題文をかなり読み込む系の問題。おまけに最後の最後に計算問題。

試しに特にも2頁まで読んでるから退くに引けず、最後に計算間違いで失点確実とかリスキーすぎると判断します。私は選びたくないですね。

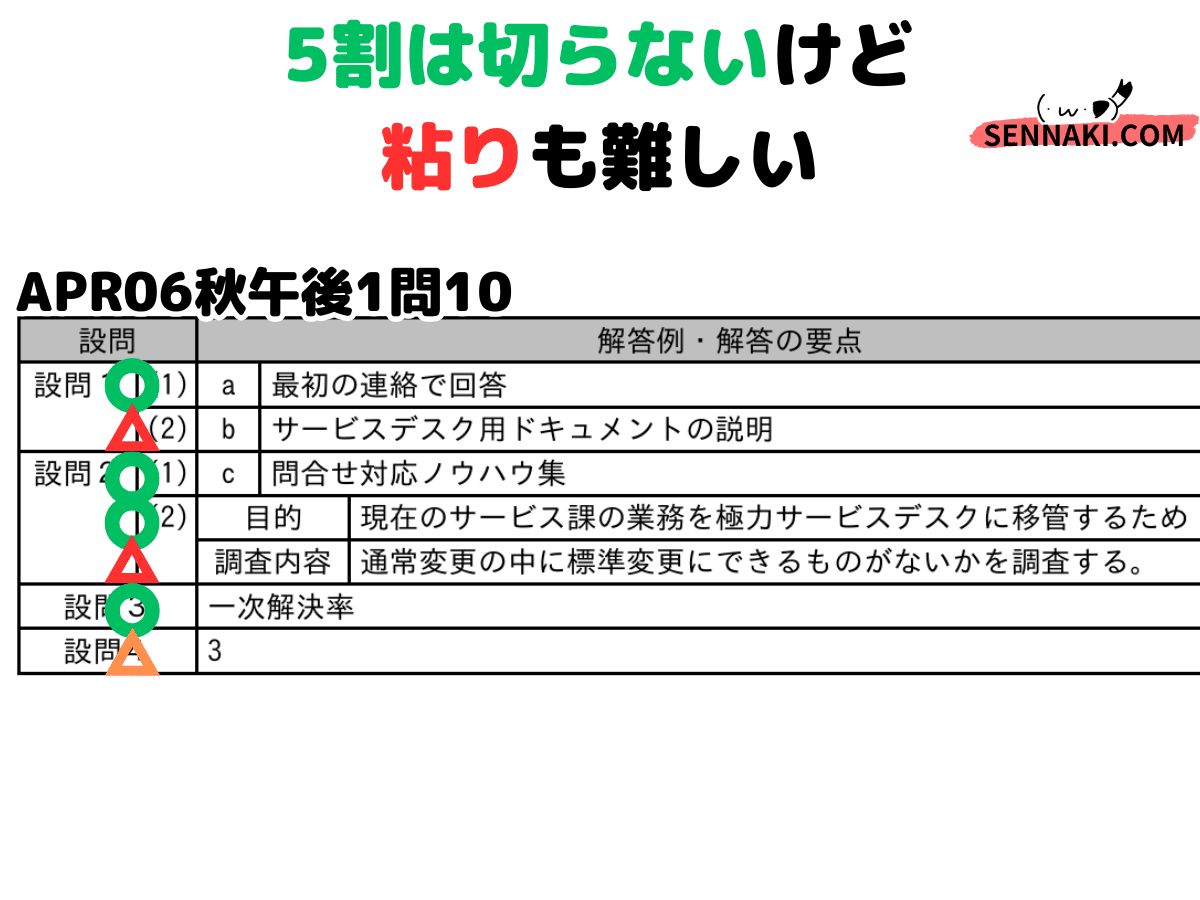

解いてみるとそこまででもないですが、積極的に高得点・稼ぎにいける問題でもなく。確実に取れるのと、粘っても取れないだろうなと、ピーキーで体感5~6割。

足を引っ張りはすれど、合格へ牽引してくれることはなさそう。

このNoteでは、私がIT以外の学生時代にAPに独学合格した経験と、大学・IT専門学校で応用情報技術者試験の対策授業を担当した経験を詰め込んで作りました。

それでは始めましょう!

※このNoteは後日有料になります。お早めにお読みください。その後はマガジンに追加されます。マガジンも値上げしますので、お早めにご購入ください。

設問1(1)a | 空欄前後の言葉を探す

模範解答は「最初の連絡で回答」

空欄a周辺の流れは、問合せ対応ノウハウ集を活用→利用者からの問い合わせに【空欄a】できて→一次解決率を向上。

よって、空欄a前後の「問合せ対応ノウハウ集」「一次解決率」を、取っ掛かりにしてみます。

53頁序盤:問合せ対応ノウハウ集

経験豊富な担当者の暗黙知(短時間で答えられる)53頁序盤:一次解決率

「最初の連絡で回答した割合」

回答に要する時間を短縮するために解決率向上が必要

以上から、「短時間で回答」「最初の連絡で回答」が候補。

文字制限が10字なので優先度を判断して、「最初の連絡で回答」を選び模範解答になります。一次解決率が上がりますし、短時間で回答できることも含んでいますから。

もし「最初の連絡で回答」が直接的すぎるかな、と思った場合、「短時間で回答」6文字。少し一次解決率から離れるので、×かもしれないですが、解答しちゃったなら仕方ないです。理屈ある解答なので祈ります。>長文問題を解く6つのテクニックNote(6)

設問1(2)b | 関連項目には同じ言葉がある

模範解答は「サービスデスク用ドキュメントの説明」

模範解答を知ってしまえばですが、表2項目4でドキュメントを整備したので、次ステップの項目5では説明をするでしょう、という考え。

表の項目に共通の言葉があるかは見所です。共通の言葉があれば、関係があるということ。作問者・解法視点でのメタ読みですが。>長文問題を解く6つのテクニックNote(1)

以下はAPの組込みシステムの問題。共通する言葉で、知らせる・知らされる側の特定をしています。

補強 | 別解を考えてみる

表2ではなく、問題文からヒントを探す線で解答を考えてみます。

「スキルトランスファー」なので、担当者から要員へ何らかの教育を行っている文章を探してみます。

遡りながら整理していくと、以下の流れ。

サービスデスク要員の一次解決率を向上したい

経験豊富な担当者が問合せ対応ノウハウ集を作る

担当者から要員への絡みが書かれてませんが、ノウハウ集は教育のバトンにはなってそう。

別解候補。「問合せ対応ノウハウ集の受渡し」14文字。引継ぎがノウハウ集だけかよ、と思わなくもないですが、問題文に即しているので、書いて祈ります。採点者視点では、×にし切れないけど、部分点あげるほどの配点かは疑問ではあります。

少し離れて53頁末。サポートする目的や内容に立ち戻ります。本システムの「リリース後の問い合わせ」「機能の概要や利用方法の説明」がサポート業務の目的。

以上より、私は「サービスデスクの業務経験が豊富な要員」だけど、本システムの問合せ回答は未経験。まずは利用者と同じように使えるようになって、更に担当者のように問合せに回答できるまでスキルアップする教区なんだろうな、と考えました。

私の解答は「利用から問合せ対応ができるまでの研修」18文字。利用と問合せ対応は問題文の言葉を使っていますが、一般常識でオリジナル解答にしました。

「教育」「研修」は意外と解答になります。特にセキュリティでは「社員に教育する」のはよく解答。問題文からヒントが見つからない時に使ってみてください。例え模範解答が違っても、教育行為を否定できなければ、採点者は×にはできないです。

表1の「サービスデスク用ドキュメント」を解答者に使わせるのは、問い方も解かせ方も、ちょっと本質よりは国語問題のテクニックすぎ。あまり納得いきません。まだ設問文に「表1の字句を使い」とあれば納得いきますが。

もうちょっと誘導して欲しかった印象。

設問2(1)c

正答は「問合せ対応ノウハウ集」

必ず正解してください。

空欄c周辺から、回答する時に参照するものなので、問題文でずっと出てる「問合せ対応ノウハウ集」ですね。

そもそも一次解決率を上げる、短時間で回答するために作成したので。

設問2(2)目的 | 離れた序盤にあることも

目的:現在のサービス課の業務を極力サービスデスクに移管するため

内容:通常変更の中に標準変更にできるものがないかを調査する

目的は必ず正解してください。内容は少しハードルあるかもですが、正解できるように高めていきましょう。

下線①前の話の流れは、定型業務手順書があればサービスデスク要員でも対応できる → 担当者の業務で定型化できる業務はないか調査しよう。なるべくサービスデスク要員に業務をお願いしていきたい気持ちが出ています。

設問文で「目的」を聞かれているので、サービス要員を設ける目的の文面があれば参考になります。こういうのって序盤によく書かれているんですよね。>長文問題を解く6つのテクニックNote(5)

53頁末にわざわざ「"~~~"」囲みで「サービス課の業務量の増加に対応するために、業務を極力サービスデスクに移管する」。

以上より模範解答「現在のサービス課の業務を極力サービスデスクに移管するため」に至ります。「現在の」がなくても通じるので、完全に流用でも正解でしょう。

調査内容は次で解説します。

設問2(2)調査内容 | 別解で粘る

模範解答の「通常変更の中に標準変更にできるものがないかを調査する」に至る道を考えてみます。

下線①に「定型化できるものがないか調査」なので、問題文から「定型」を片っ端から拾いあげます。

53頁始:「標準変更は、担当者が定型業務手順書を参照して実施している」

表1注2:標準変更とは、パスワードリセットなど

表1注3:標準変更以外の変更を通常変更と云う(気づくかーい!

53頁末:「標準変更については、サービス課で現在利用している定型業務手順書を参照して、サービスデスク要員がサービス要求を実現できることを確認した」

表3項目3:上と同じ旨

以上より、模範解答に至るには、表1の注記で標準変更を理解するだけでなく、通常変更にも気づく必要が。図表の注記にヒントを含めるのは作問者テクですが、さすがに無茶ぶり気味。>長文問題を解く6つのテクニック(2)Note

通常変更に気づかなかった場合で考えてみます。

私の解答は「標準変更の範ちゅうになれる業務がないか調べる」22文字。範「疇」は書けないので平仮名。「範囲」でも良いかも。

他にも「定型業務手順書にまとめられる業務がないか調べる」23文字。正直、下線①と同じことやないかい、と思っちゃいますが、解答ってこんなもんです。

問題文の言葉を使って、ちゃんと理解した上で書いてますよアピールができれば良いんです。

設問3 | 指標探し

正答は「一次解決率」

必ず正解してください。

「課題の解消状況が分かる」何かの指標(値など)を探します。

指標探しは、問2経営戦略のKPI/KGI、問7の組込みでも良く出題されます。

設問4 | 小数点第1位切り上げの意味

正答は、「3」

工数は「1人でやったら何日かかる作業か」なので、全作業時間を計算するのが初手。方針は、1日に対応する時間を計算し、1人8時間で割って、何人分なのかを求めていきます。

リスク値でも個数でも、「重み」が絡む表では「×て+す」を最初に疑ってみてください。>【FE】表は掛けて足すNote

表4から、要求件数[件/日]×対応時間[分/件]で、1日に対応すべき時間が求まります[分/日]。時間単位が「分」なのは注意。

さらに問題文より「件数が~2割増加する見込み」なので、要求件数[件/日] × 1.2 × 対応時間[分/件]。

項番1:24×1.2×10=288[分]

項番2:15×1.2×20=360[分]

項番3: 8×1.2×20=192[分]

この時点で「分」から「時間」に変換してもOK。割り切れそうですし。

ここでは分のまま進めて、合計します。

288 + 360 +192 = 840[分] = 14[時間]

問題文から1人「1日に8時間」なので、14÷8=1.75人日

問題文から「工数に2割の余裕を確保」なので、1.75×1.2=2.1人日。

設問文から「小数点第1位を切り上げて整数で」なので、2.1人日を3人日にして解答。

2.1を3に切り上げって勇気が要りますよね。しかし理由も想像できます。

工数2.1人日とは、1人で2.1日働く作業量、2人で1.05日働く作業量。つまり2人じゃ足りないんです。3人必要。

0.05日ぐらい残業しろ、と思わなくもないですが、業務計画・人的マネジメントとして、オーバーワークはダメですよ。安全やミス防止のために余裕を持つべき。

もし「何人必要か」と問われていたら、2.1人日だから3人と答えます。

解いている時に「2.1を3にするなんて飛び道具すぎるから、計算間違えたかな?」と思うセンスも大事ですが、裏付ける理論を考えるのも必要。

なお時折「小数点第1位を四捨五入」と書いておいて、計算したら整数が出て、四捨五入使わんかったんだが、となるイジワル問題も出ています。

まとめ

お疲れ様でした!

設問文の言葉を問題文から探す解法。いつもより、ワンクッション遠い印象でした。ひとまず拾えるだけ拾っておいて、その中から選ぶ、ような解き方が多く、スパっとストレートではなかったです。

頑張れば正答できそうな問題もなく、正答できる問題を落とすと合格からガリガリ遠ざかっていく印象。

できれば他の問題を選びたいな、と私は思いました。

それではまた別の解説でお会いしましょう!でわでわ。

\全ての無料Noteへのリンク!/

\全てのAP系Noteが読めます/

いいなと思ったら応援しよう!