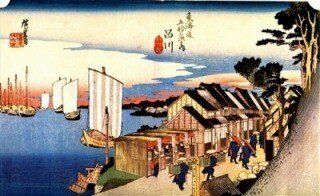

街道ウォーク 東海道 その2

東海道 その2 品川→梅屋敷

東海道その2は、品川→梅屋敷を歩きます。

距離は13,9Km、所要時間は3:40時間 16,595歩、消費カロリー789kcal

品川→青物横丁

今回は品川宿から。最寄り駅は京浜急行の北品川駅。街道歩きは前回終了地点から歩くルールなので、JR品川駅からスタートとなります。

まずは朝食、品川は以前の勤務場所なので庭みたいなもの。二日酔いの朝、何度も助けて頂いた駅構内にある手延べうどん「水山」さんへ。

10:00まで限定の朝うどんメニューから「かけうどん」にトッピングで揚げ玉を注文。エネルギーチャージも万全です。出発しましょう。

高輪口を出て左方向、京急の線路沿いに進みます。向かいは品川プリンスホテル、リニアモーターカーの大きな看板が見えます。

名古屋まで最速40分、大阪まで最速67分、信じられないスピードですが、だんだん現実味を帯びてきました。予定通り開通するといいですね。

「八ッ山橋の交差点」前方が御殿山方面。品川宿は交差点を渡り左方向、目の前の踏切は渡らず京急沿いに進みます。すぐに旧東海道の入口となり、ここで京急の踏切を渡ることになります。お間違いのないように。

踏切を渡ると旧東海道。すぐ「問答河岸跡」、続いて「土蔵相模跡」の石碑が街道沿いに設置されています。

ここで、旧東海道を離れて左方向へ下ります。八ツ山通りにでると、北品川橋。「品川浦船溜まり」が望める品川らしいお勧めビューポイント。

先へ進むと「利田神社」と「鯨塚」。お参りを済ませて、坂を少し登って旧道に戻ります。

早速ですが、せんべい処「あきおか」でお土産購入です。明治28年創業のこちらは海苔が巻かれた「品川巻」が人気ですが、お得という言葉に弱い私、手焼きせんべい「東海道品川宿」お徳用パック590円の購入となりました。

8種類の違う味を試せるお得パックです。堅いだけのせんべいが多い中、こちらはパリッとサクッと、その後しっとり感が出てくる味わい深いせんべい、生地が違います。

右手の奥には本日最初の寺院、浄土宗臨海山「法禅寺」。レンガ塀に囲まれた珍しい寺院、門の横に「品川小学校発祥の地」の石碑があります。

お向かいが真言宗「一心寺」で、甲州街道編にも登場した彦根藩主「井伊直弼」の開基。鎮護日本、開国条約、宿場町民の繁栄安泰を願い開山されたとあります。

安政の大獄で、イメージはあまり良くありませんが、国を思う気持ち、幕府を守ろうとする強い責任感があった大名ですね。

一旦旧東海道を離れ、参道を国道15号に向かって歩き「品川神社」をめざします。木々がこんもりと茂った別世界が拡がります。

国道を渡れば狛犬と大きな鳥居が迎えてくれます。左の上の方には富士塚も見えます。階段を登り切った先が品川神社本殿。がんばって登りましょう。

まぶしい朱色、あちこちに散りばめられたゴールドの葵のご紋、本殿はさすが立派。

源頼朝公、太田道灌公、そして家康公の関ケ原出陣の戦勝祈願、歴史ある神社。境内には富士塚(品川富士)があり、富士山に登ったのと同じ御利益があるとされています。

京急新馬場駅を過ぎて目黒川を左折して川沿いを歩いていくと荏原神社。標柱には郷社「荏原神社」とあります。

旧街道が目黒川に架かる橋が品川橋、渡ると「脇本陣跡」で現在は城南信用金庫、ここから南品川宿となります。

街道に戻り、街道松の広場へ、こちらにあるのが「浜松宿の街道松」。東海道が取り持つ縁で二十九番目の宿場があった浜松の有賀氏より寄贈された樹齢約百年の黒松だそうです。

お隣にあるのが鳳凰山「天妙国寺」。日蓮大聖人の直弟子である天目上人によって1285年に創建され、家康公が一夜の宿とされたことで、徳川家とも深いかかわりがある寺院。

青物横丁→梅屋敷

旧東海道は青物横丁商店街の大通を渡って進みます。右手には大きなおじぞうさんが見えてきました。真言宗醍醐派別格本山「品川寺」(ほんせんじ)です。品川区最古のお寺で806年~810年の開創。

山門に鎮座するのが「江戸六地蔵一番」、銅造地蔵菩薩坐像。すでに拝ませて頂いた、二番の甲州街道「太宗寺」、三番の旧中山道「真性寺」に続いて、やっと会うことが出来ました。

境内にある、弁天堂、稲荷堂、大梵鐘、神変大菩薩、推定樹齢600年の「大イチョウ」、これらは全て指定文化財。薬師如来の御朱印をいただきます。

お隣は品川百景に選定されている曹洞宗の寺院、1251年開基の「海雲寺」。ご本尊は十一面観世音菩薩、鎮守として「千躰三宝大荒神」を祀っており、竈の神様、台所の守護神として多くの人々から信仰されてきました。

堂内には信徒の奉納による扁額が27面懸けられており、火消しが奉納した天井の纏の絵も見ごたえがあります。火と水の神様なんですね。

境内にある「平蔵地蔵」にはこんな由来の説明書きがありました。平蔵は多額の金銭が入った財布を拾い、持ち主を探して返します。

お礼の小判も断りました。平蔵の仲間は、「その金があれば」と腹を立てて小屋から平蔵を追出し凍死させてしまいます。

これを聞いた財布の持ち主が遺体を引き取り、手厚く葬ったのが、この平蔵地蔵ということです。正直者がバカを見る世の中は嫌ですね。

東京の方なら運転免許の更新手続きでお世話になっている鮫洲に到着。「鮫洲八幡神社」は漁師町鮫洲の鎮守様。境内には出世稲荷神社、厳島神社、漁呉玉神社(なごたま)があります。

街道は立会川までやってまいりました。すぐ左は勝島運河。なにやら行列が、いい感じのお蕎麦屋さん、「吉田屋」さんです。安政三年創業ですから160年以上東海道で続いている老舗。

坂本龍馬や山岡鉄舟らもご贔屓だったそうで、並んでも明治維新に活躍した人々と同じ手打ちそばを味わってみたい気持ち、わかります。

街道から運河の方へ歩いていくと「浜川砲台跡」。ペリーが去った後、戦争になることを想定して鮫洲抱屋敷を持っていた土佐藩が砲台を作ることを幕府に願い出ます。八門配備されたそうです。

この砲台に坂本龍馬もいたと知って、歴史がより身近に感じられました。

街道に戻ると立会川に架かるのが浜川橋。「泪橋」と呼ばれ、鈴ヶ森の刑場で処刑される罪人と親族とのお別れの橋です。中山道でお参りした八百屋お七もこの橋を渡ったんですね。

街道から駅の方へ向かいます。「立会川龍馬通り繁栄会」の横断幕が掲げられた賑やかな通り。駅のすぐ近く、通り沿いには「坂本龍馬像」。

二十歳の頃の顔を再現しているそうで、履物もブーツではなく草履です。まだ二十歳の龍馬、黒船警固からすべては始まったんです。

鈴ヶ森刑場跡手前に修験者が厄神大権現を祀った「浜川神社」がありますが、マンションと同化した珍しい神社。そしてすぐお隣が、大経寺、「鈴ヶ森刑場跡」です。

最初の処刑者は由井正雪の乱に加わった丸橋忠弥といわれています。中山道で訪ねた八百屋お七や権八地蔵の権八もこちらで処刑されました。歴史、街道歩きは、このように繋がるところも魅力です。

ここからは国道15号を歩きます、歩道橋で反対側へ渡りましょう。大森海岸駅を過ぎると「磐井神社」。武蔵国の八幡神社の総社、延喜式式内社と呼ばれる古い格式を持つ神社で鎮座1450年。

平和島を過ぎて旧東海道へ入ります、「美原通り」と呼ばれています。美原は品川宿と川崎宿の間の宿で賑わったところ。

「内川橋」に、羽田道碑(するがや通り)があり羽田弁天参詣道の追分になっています。

大森駅を過ぎて15号を歩いていくと「貴舩神社」。大森村本宿の鎮守で境内には福満子稲荷神社も祀られています。神社横の「谷戸閻魔地蔵堂」には閻魔大王像と延命地蔵尊が安置されています。

少し歩けば、今日のゴール梅屋敷駅に到着です。天候にも恵まれ、由緒ある神社仏閣も多く、歴史が感じられる街道歩きらしいコースでした。

改めて江戸時代の暮らしが豊かだったことも認識できましたし、東京湾がもたらした多くの恩恵も感じられました。漁師町は今でも街並みに落ち着いた雰囲気があり気持ちが穏やかになります。

次回は六郷の渡し、多摩川を超え東京とはお別れして、神奈川に入ります。

詳しくはブログをご覧いただければ幸いです。↓↓

甲州街道 シーズン1

全7回にわたって歩いた甲州街道シーズン1。

前編、後編でkindle本にまとめてみました。

Kindle Unlimited 会員の方は無料でご覧いただけます。

よろしくお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!