この1年間、英語科教員として取り組んだこと

今年度の4月から初任者として教壇に立ち、英語科教員として様々なことに取り組み、挑戦してみました。子どもたちと同じように、私も常に新しいことをインプットし、同時にアウトプットをする機会もあり、本当に学び多い一年でした。

この一年を振り返り、英語科教員として自分が取り組んだことやチャレンジしてみたことについて書きたいと思います。

英語の歌

英語の授業をする際に、「英語の歌」は自分の中でマストでした。私が中学校の頃、当時の英語の先生が洋楽を用意し、みんなで一緒に歌っていました。それがきっかけで洋楽を聴くようになり、自分の中で英語を学ぶ意味を見出しました。

英語の歌は、きっと生徒の英語学習のモチベーションにつながるだろう!と信じて、月替わりで洋楽をピックアップして歌っています。

用意する曲は、さまざまな年代の流行を加味しつつ、歌いやすさやリズム感が心地よい曲を選ぶようにしています。中には不人気の曲もありましたが、なんだかんだでみんな元気に歌ってくれています(笑)

ちなみに、この1年で歌った洋楽はこちらです。

This Is Me / Demi Lovato

Best Of Both Worlds / Miley Cyrus

Burnin' Up / Jonas Brothers

Get Ready For It / Take That

Butter / BTS

What Makes You Beautiful / One Direction

Payphone / Maroon 5

I Really Like You / Carly Rae Jepsen

I Want It That Way / Backstreet Boys

I Don't Want To Miss A Thing / Aerosmith

洋楽を歌うことで、英語をきれいに発音するためのベースが鍛えられます。真似しながら何度も歌うことで、リンキング(音と音の繋がり)もできるようになり、ネイティブスピーカーの発音に近づけるようになります。

3学期最後に生徒に対して英語学習アンケートを行いましたが、「英語の歌を歌うことで英語を身近に感じられた」「洋楽を聴くようになった」「歌うことで発音が改善された」など、意外にも英語の歌に関するコメントが多く見られました。実際、生徒の英語学習のモチベーションになっていたようです。同時に、歌うことが好きな私自身の授業のモチベーションにもつながっていました(笑)

英語の歌アンケートも実施し、3年生の最後の授業で洋楽ランキング動画を紹介しようと思っています。ランキング動画はCanvaで作成しました。

ICTツールの活用

デジタル教科書やGoogleフォームでのアンケートなど、学校でICTを活用することが当たり前になってきていますが、ICTを授業に取り入れなくては!という意識は全くなく、授業づくりの中で必要であれば取り入れていくという意識です。

ちなみに、私自身は自分の授業でスライド等を作成してモニターで提示することがほとんどですが、生徒に関しては、時と場合に応じて、タブレットを使う時もあればワークシートやノートだけで学習に取り組ませる時があります。

これまでICTツールを活用してきた中で、英語の授業で頻繁に使ったものを紹介します。

まずは「Padlet(パドレット)」です。

生徒が使うICTツールとして活用しました。

Padletは、Webブラウザで使えるオンライン掲示板アプリです。テキストを入力しての投稿はもちろん、画像、音声、動画、手書きなど、いろいろなものを投稿して、みんなで閲覧したりコメントしたりできます。生徒がGoogle等のアカウントを所有していなくても、教師がリンクを共有することで生徒も使えるとのことで使い始めました。

私は、個人・グループの意見、授業の振り返りをクラス全体でシェアする時などに使っています。

留意点として、Padletは無料ですべての機能を使えますが、作成できるボードの数とアップロードできるファイルサイズに違いがあります。無料プランでは3枚のボードしかつくれませんが、ゴールドプランでは20枚、プラチナプランでは何枚でもボードを作成できます。

次に、「Canva(キャンバ)」です。

現時点では、教師が使うICTツールとして活用しました。

昨年の秋頃にこのツールの存在を知り、今では自分の英語の授業の教材作りに欠かせない存在となっています。

私は、昔から視覚的な刺激を重視するクセがあり、常に目から入る情報や印象を大切にしています。授業において、生徒がワクワク感を掻き立てるために、ワークシートや提示するスライドには少し凝って用意しています(笑)何事もやるからには教師も生徒もワクワク感をもって取り組めたらいいなと思い、常に「アガるデザイン」を念頭に教材作りに励んでいます。

教材作りの際に心がけていることは、生徒の思考過程をたどること。生徒の興味・関心を掻き立て、学習するプロセスが無理のないものになっているかを考えるようにしています。そんな時にも、Canvaは大いに自分の授業の一助となっています。

今後は、英語の授業で使うパンフレットやスライドの作成をする際に、生徒が使うツールとしてのCanvaの活用についても考えていきたいと思います。

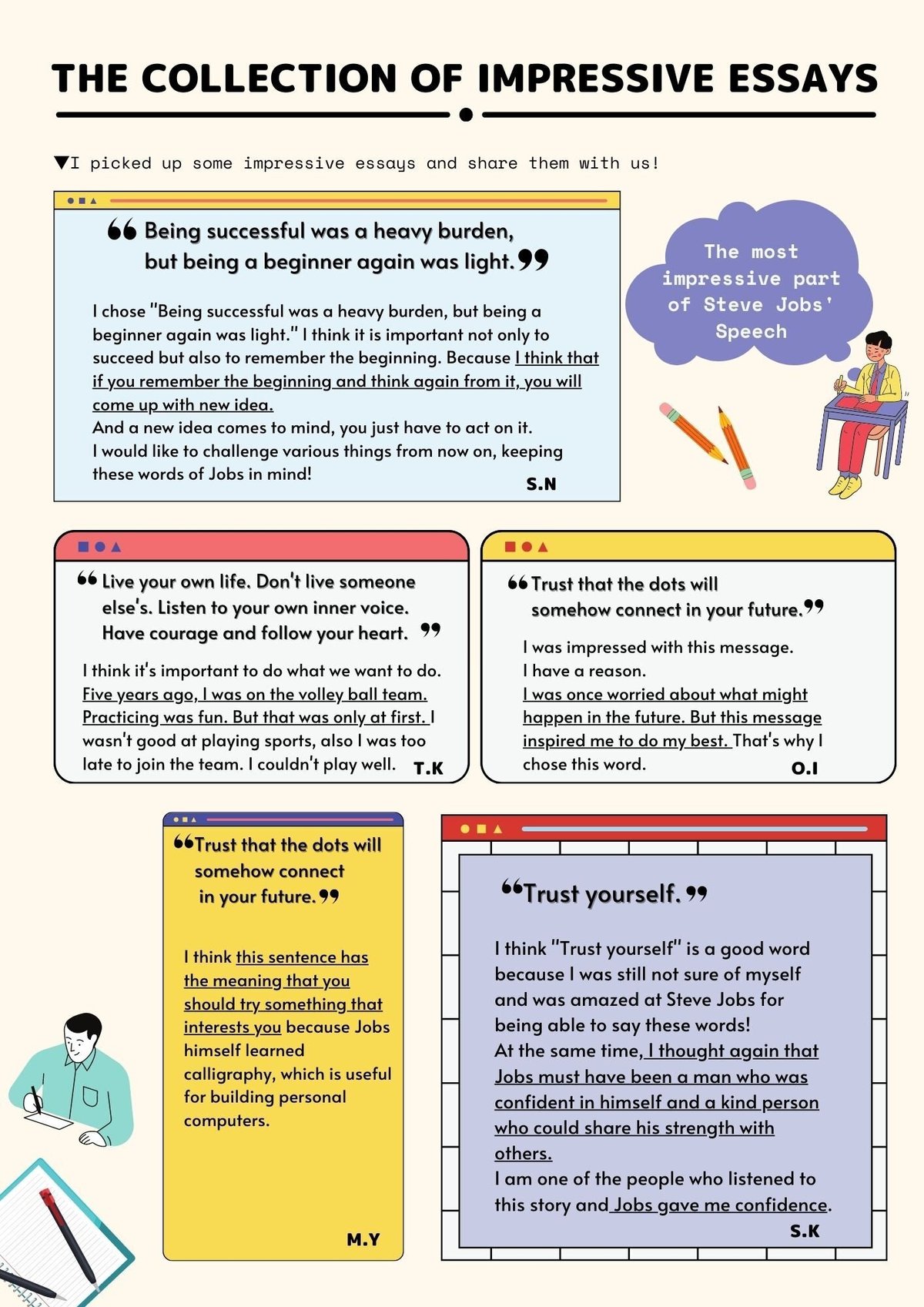

▼Canvaでワークシートを作成した例

▼Canvaでスライドを作成した例

ICTは、「何」を使うかよりも、「どう」使うかが大切だと思います。あらゆることに共通して言えると思いますが、「結果」よりも「課程」を重視していきたいです。常に、学校の現状や生徒の実態に応じて、活用の仕方を考えていきたいと思っています。

中教研での授業研究

昨年の10月、市の中教研授業研究会が開催されました。

そこで初めて私自身、授業者として参加させていただく機会をいただき、昨年の夏頃から本格的に着手し、準備してきました。

まず「中教研って何?」のところからスタートしました(笑)

最初はプレッシャーを強く感じていましたが、周りの先生方が親身になってサポートしていただいたことが本当に心強く、今では本当にこの機会をいただけて良かったと思っています。

実際に授業を参観いただき、何度か研究協議を通して、先生方からのフィードバックや授業アイディアをもとに授業作りしていきました。評価の考え方や生徒の思考力を働かせるための工夫など、英語の授業づくりでの大切なことをたくさん教わりました。

ちなみに、授業の内容は『町中での手助け ー申し出るー』というものでした。

授業をしている時は、本当に子どもたちの良い表情や熱心な取り組みが見られて、私自身が感激していました。そして純粋に、英語の授業を考えるのってやっぱりわくわくするものだと感じました。

一年間英語の授業をやってみて

英語の授業を毎日やるのって、どんなに大変なんだろうか…と、着任前は少し不安でしたが、今となっては、教材研究や授業実践をしている時間を幸せと感じています。

そして、自分が想像していた以上に、授業づくりはクリエイティブな仕事だとわかりました。また、生徒だけでなく、教師自身も授業を通してさまざまなことを学ぶことができると感じました。

生徒が身に付けなければならない力を踏まえ、そこに自分のオリジナリティを加えて、生徒の学びをサポートすることが大切だと思います。あくまで生徒が主体であり、自分たち教師は生徒が活躍できるよう陰でサポートする役目を担うということを考えて、これから授業をしていきたいです。

授業をして、何度も失敗をし、何度も改善を繰り返してきました。試行錯誤を繰り返し、やっと自分の授業の型ができた感じがします。でもそれは、あくまで今目の前にいる生徒の実態を踏まえたベースであり、その生徒が変われば、またその型を改変する必要があります。

来年度も気持ちを新たに、生徒も自分もわくわくするような授業づくりができたらいいなと思います。