【13冊】ベンチャーでの2年半で学んだ問題解決についてのまとめ

こんにちは。さよです。

私はMatcher株式会社でCS・FS・採用として働きながら、日々企画系の業務や社内の改善業務を行なっています。

私の社会人の2年半は「適切に問題解決できるようになること、そのために論理的思考力を鍛える」ことが最大のテーマでした。まだまだ成長途中ですが、現時点で「論理的思考力は問題解決のための手段に過ぎないとはいえ、とても強力な武器である」と強く感じています。

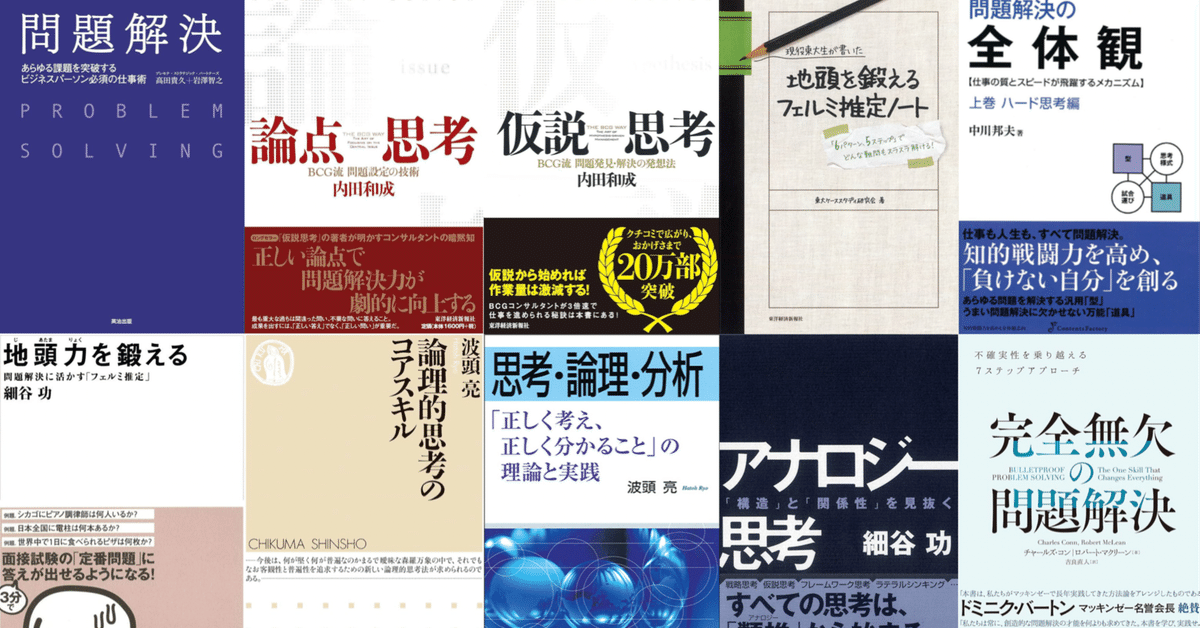

今回は私がMatcher社で学んだ問題解決の仕方や落とし穴、コツ、よく使える思考法を、問題解決や論理的思考がテーマとなる本と共にまとめていきます。

💡このnoteでわかること

・問題解決の全体像・流れが分かる

・問題解決・企画系業務で陥る穴と対処法が分かる

・どの本を参考にすればいいのか分かる

👤ぜひ読んでほしい人

・これから課題解決力・論理的思考力を高めていきたい人

・課題解決力・論理的思考力を鍛えるにふさわしい本が知りたい人

問題解決の全体像

問題解決は以下①〜④の流れで行われます。

ざっくりとまとめると「理想を描き、現場との差分を見つけ、解決できることから解決していく」といった感じです。

①目標・目的を具体的に言語化する

②目標・目的を達成するための問題を突き止め、課題を決める

③課題を解決するための打ち手を選ぶ

④打ち手を実行する

上でまとめた問題解決の全体像・実際の流れは【問題解決――あらゆる課題を突破する ビジネスパーソン必須の仕事術】に詳しく書いてあります。"実例を踏まえてもう少し詳しく知りたい…!"という方には、強く一読することをおすすめします。

また、”問題解決にはパターンと解決の型がある”ということは【問題解決の全体観 上・下】で学ぶことができます。

次に、上記の①〜③の思考例、落とし穴と対処法、参考になる本についてまとめます。

問題解決の具体的なプロセスと注意点

①目的・目標を具体的に言語化する

まずは問題がある部分の本来あるべき状態を「分かりやすく正確な言葉で」言語化していきます。

※すでに目的・目標が言語化された状態で業務をもらうこともありますが、目的・目標が異なることでその後の動きが180°異なる、なんてことはザラにあるので、自分でも言語化して、必要であれば認識をすり合わせしておくのが良いです。

例) CS業務にて

目的:担当企業における内定承諾人数、内定承諾社数、継続利用率を最大化すること

目標:1社あたりの内定承諾人数2人、内定承諾社数が15社、継続利用率が80 %

例) クリエイティブ業務にて

目的:①クリエイティブを通してMatcher Scoutのサービス内歩留まりを最大化すること ②新規に動くCLのクリエイティブ作成を期日までに行うこと

✍️陥りやすい状況と対処法

・頭の中に描いているものを正確に言語化できず、次の解くべき問い(論点)の設定がずれてしまう

→「本当に自分が思い描いていることを言語化できているのか」「本当にそれが理想か」と自分自身で反芻し、常に問い続けること

例) 「ラーメンが食べたい」と「あっさりしたラーメンが食べたい」では、提案できるラーメンの種類が異なる

→このようにどう言語化するかによってその後の前提が変わってくる

・目的が状況に応じてコロコロ変わってしまう

→視座が低い目的を設定している可能性がある(視座が高い場合の目的は変わらないはずなので)

→経営視点(※)を持ち視座を上げていくこと

→また、自分だけで目的設定をせずに、上長と目的をすり合わせすることでより高い視座での目的設定を行えることもある

※経営視点=いかに最少コストで最大の売り上げを出すことで最大の利益を出し、得られた利益を配分してより売り上げを上げていくか

②目的・目標を達成するための問題を突き止め、課題を決める

次に目的・目標を達成するために「最優先で解決すべき問題=論点(💡) を設定」します。

そのために「ここが目的達成のために解くべき問いではないか?」という仮説を持ち、論点にあたりをつけた上で、定量的・構造的に分析して問題を突き止め、解くべき論点を設定することが必要。

❶仮説を持ち、論点にあたりをつけるために

💡論点とは

・論点とは、目的を達成するために解くべき問いのこと

・簡単に解け、容易に実行でき、実行すると大きな効果が短時間で表れるのが筋の良い論点

・解決できることにこだわり、解けない論点は捨てること

論点とは何か、論点の出し方について知るには、【論点思考】がおすすめ。業務上の経験や感覚から問題になりそうな点を洗い出していき、

・それが生じているのはなぜか?

・それは解ける問いなのか?

・解けるとどんないいことがあるのか?(解いたことで目的は解決されるのか?)

などを考えて論点の候補を洗い出していきます。

仮説の出し方を学びたい場合は【仮説思考】がおすすめです。

❷定量的・構造的に分析して問題を突き止める

・洗い出した論点候補が本当に問題そうなのか

・仮説が本当に確からしいのか

を確かめるため、定量的・構造的に分析して論点を決めていきます。そのために問題になっていそうな点を要素分解していきます。

1.目標が数値で決まっている場合:この場合、問題になりそうな点とそれを構成する要素を式として表すことができます。

例) 採用業務にて:書類提出数の目標が10、実際が5の場合

・まずは書類提出目標数が5足りない原因を突き止めるため、もう一段階細かい構成要素に分ける

【 書類選考提出率 = 求人閲覧数 × 求人閲覧後書類提出率 】

※求人閲覧する→閲覧後に書類を提出する という流れを式にしている

↓

・次に仮説を持った状態で、データを見にいく

【 仮説①:求人閲覧数が足りないのか 】

【 仮説②:求人閲覧後の書類選考提出率が低いのか 】

✍️陥りやすい状況と対処法

・(特に事業会社だと)社内で共通認識となっているKPIや要素分解を鵜呑みにしてしまい、原因への解像度が低く留まってしまうことがある

→より詳細に分析することが必要な場合は「より分解することができないか」と疑い、詳細に分解すること

例) 日程調整率を上げるための分析

日程調整数=承諾数×日程調整率 …普段ならここで止まっていたものを

↓

日程調整数=承諾数×日程調整希望率×日程調整完了率 …日程調整率を日程調整希望率と日程調整完了率に分解、こうすることで"日程調整希望"と"日程調整完了"部分の原因が追求しやすくなる

要素に分解するという癖をつけるには、【現役東大生が書いた 地頭を鍛えるフェルミ推定ノート】がおすすめです。3〜5周くらい回すと、体に要素分解する癖が叩き込まれるので、色んなKGI・KPIを分解したくなっていきます。

上のフェルミ推定ノートの内容が頭に入り、より思考力を鍛えたいという方には、【地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推定」】もおすすめです。フェルミ推定から派生した思考力の全体像とそれぞれの鍛え方が記載されています。

2.目的が決まっていて定量的な目標が立てられない場合:「育成の仕組みを作る」など企画系の業務に多い気がします。この場合は、自分で要素分解する適切な切り口を見つけて要素を洗い出すことが必要です。要素同士の具体度・抽象度も揃える必要があるので 、1. よりも難易度が高いです。

例) 目的が「最少の時間で質の高い記事を作成すること」の場合

・記事作成スピード=タイピングの速さ × 情報収集の巧さ × 構成を練り上げる速さ

・質の高い記事 = 網羅性・一貫性・信頼性・独自性・可読性を満たした記事

✍️陥りやすい状況と対処法

・構造化することが目的になってしまうことがある

→「構造化は目的達成のための手段である」ことを強く意識しながら、「意味のある切り口になっているのか」を常に問い続けること

例) 消しゴムを構成する要素を挙げると、「文房具であること(道具の種類)」「色が白いこと(色)」「四角い形をしている(形状)」「学生が使いやすいものである(使うユーザーの属性)」などと要素自体はたくさん挙げることができる。その中から、実際に状況に照らして意味のある切り口で要素を上げていくことが必要となる。

・❶目標が数値で決まっている場合と比べ、抜け漏れが見つけづらい

→「この要素が満たされれば目的が達成できるのか?」と反芻し、様々な具体的状況と照らして抜けている要素がないかを問い続けること

→各要素を抽象化していくと抜け漏れていないかを確認しやすい

→確認する順番としては、「漏れていないか>>>ダブっていないか」の順番で確認すること

・構造化した要素の抽象度・具体度が揃っていない

→要素同士の関係性(独立関係なのか、包含関係なのか)を整理して、要素同士が独立の状態にすること

→各要素を具体⇔抽象と行き来させることで、抽象度・具体度を揃えていくことができる

自分で要素分解する適切な切り口を見つけて要素を洗い出すための思考法を学びたい方には、内容がボリューミーで詰まっていますが【論理的思考のコアスキル】【思考・論理・分析】がおすすめ。「思考とは」「論理とは」 という前提から分かりやすく説明してくれます。

また、具体⇔抽象を行き来する方法を学びたい人には【「具体⇄抽象」トレーニング】がおすすめです。具体⇄抽象の行き来とは、具体と抽象をつなぐ梯子を自由自在に昇り降りすること というイメージが持ちやすくなります。

③課題を解決するための打ち手を選ぶ

・論点に沿った効果的な打ち手の候補を出し切る

・打ち手を選択するための判断基準を出し切る

ことで打ち手を選択していきます

✍️陥りやすい状況と対処法

・判断基準を出し切る際も、構造化の際と同じように判断基準を出すことが目的になってしまうことがある

→「あくまでも最善の打ち手を選択するための手段である」という認識を常に持ち、手段と目的が逆にならないように

問題解決を手助けする2つの方法

色々と問題解決の流れに沿って思考例、落とし穴と対処法、参考になる本をまとめてきましたが、問題解決のあらゆる場面に使える汎用的な思考法・意識を2つ記します。

①具体と抽象を自由自在に行き来すること

「これをより抽象的にするとどうなるか?」

「より具体的にするとどう説明できるか?」

と具体と抽象の梯子を自由自在に昇り降りできるようになることで、

自分が出した要素同士の関係性(独立関係なのか、包含関係なのか)を整理でき、思考の抜け漏れが分かるようになります。

また、実際には自分が経験したことのない分野についても、似たような経験やそこからの学びを抽象化して転用することができ、1を知り10分かる状態が作りやすくなるので、いいことしかありません。

②「本当にこれが理想なのか?」と常に自分自身で反芻し、問い続けること

目的を言語化する、仮説を立てる、構造化して整理するなどなど…

あらゆる状況で自分自身の考えを客観的に見て、疑い続けられるようになると自分自身で思考の壁打ちができるようになります。

0→1でアウトプットを作る際の思考法

番外編として打ち手として新しいシートを作ったり、新しい画面を作ったり、新しいHPを作ったりなどと、アウトプットを自分で0から作成する際の思考法について記載します。

アウトプットを自分で0から作成する際に必要な考え方は、「常にユーザー視点で考える」ということです。

具体的な考え方としては、常に具体的なユーザーを自分に憑依させた上で

・個別具体的なシーンを想像し

・理想状態を描き

を絶えず繰り返して理想的なアウトプットを作っていくということになります。

✍️陥りやすい状況と対処法

・構造的に考えて進めた結果、結局最終的なアウトプットがユーザーにとって使いづらいものになってしまう

→「ユーザー視点で考える」→「誰かに説明するために構造的にも整理しておく」という順番を逆にするとよく起こる現象。常にユーザーを憑依させて考えること。

師匠おすすめ本+3選

上記に加えて、私の師匠がおすすめしてくれた問題解決系・論理的思考力を鍛える系の本を追記して終わります。

【アナロジー思考】

アイデア出しの本で、独創的で効果的なアイデアを出す秘訣は一見同じには見えない構造を見抜くことにある、というのがメッセージになっている。

【完全無欠の問題解決】

実業務でここまで厳密にできることは少ないですが、本当に課題解決をしようと思った際の実践的な

思考及びプロセスについて説明してくれる本。リソースが十分にある時向け。

【ロジカル・プレゼンテーション】

メッセージは何で、それはどういう根拠によって支えられているのかなどを可視化・図示しながら

論理展開について平易に教えてくれる本。

問題解決に必要な論理的思考力の習得は筋トレと同じように日々トレーニングしメンテナンスすることに尽きると感じたので、これからも習得できるようじっくり向き合っていきたいです。