鹿島槍天狗尾根遭難の報告書から学び取ったこと(原文)③

学習院大学山岳部 昭和34年卒 右川清夫

② 遭難前の気象

昭和30年12月24日部員8名は離京。 (24日は雪が無く、秋山の状態だったという)25日早朝の寒気を身に感じながら大町下車、バスにて源汲へ。 大川沢、大冷沢出会いの二股小屋へ。 間近に臨む、雪の鹿島槍連山は冬の弱々しい落日に映え、茜色がうす紫色にと刻々と変わってゆく。(輔仁会雑誌178号)

26日(曇り時折降雪半晴れ)

東尾根に3名、小峰顕一、江間俊一、石滝英明、天狗尾根には鈴木迪明、鈴木弘二、藤原荘一、清水善之、小谷明の5名が向かった。 ともに1900メートル付近にデポし、BHに戻った。 冬山にしては雪少なくブッシュの急斜面の登りはきつかった。

27日(半晴れ)

BHより再び残り半分の荷物を持ちデポ到着、第1、第2クロアールを超えて、天狗の鼻(2350m)に到着し日没前にC-1を建設した。 天幕設営中に天候が激変し強風に加えて降雪が始まる。 あまりの短時間の天候激変にたった一人の生存者、小谷氏は恐怖を感じたという。

28日(ガスと風雪)

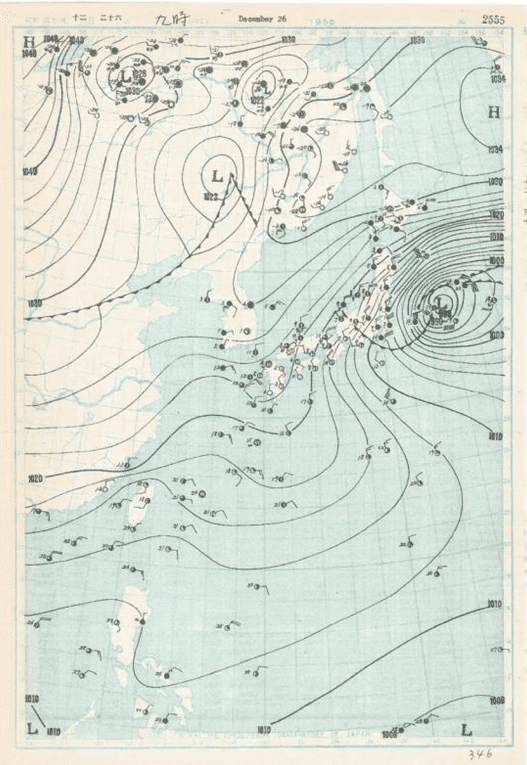

見通しが利かぬ強風雪となり1日中除雪を続け、積雪急増のために天幕を移動する。 (この日気象庁、大井正一さんの属するアルムクラブ一行は大町よりハイヤーで丸山小屋に70貫の荷物を終結、内25貫を1400mのデポまで上げている。)(晴れのち雪) 輪島の垂直断面図(気象庁)によると①27日から28日の間である高度(気圧面)に注目すると温度が低下している。 これは新たな寒気が入ったことになる。 上層風が西よりの間は山では吹雪が続いた。この間地上等圧線は北西より南東に走っていた。 この間の風向きの変化をみると北北東から北北西へと反時計回りの変化をしている。 これは寒気を伴った気圧の谷の通過を意味する。 (天気図354によると日本海沿岸に寒冷前線が接近)学習院、専大の遭難は季節風が最強のときにおこっている。

「鹿島槍天狗尾根遭難の報告書から学び取ったこと(原文)②」から

「鹿島槍天狗尾根遭難の報告書から学び取ったこと(原文)④」へ

#学習院大学 #学習院大学山岳部 #学習院山岳部 #学習院山桜会 #山桜会 #大学山岳部 #高校山岳部 #登山 #アウトドアでたのしむ #アウトドア #山であそぶ #山岳部 #山 #鹿島槍ヶ岳 #鹿島槍ヶ岳天狗尾根 #遭難 #事故 #追悼