井上有一〜墨の荒野に灰の雪降る〜

1945年2月26日。

半年ぶりの東京の変わり果てた風景に、井上有一は言葉を失った。かろうじて口から出たのは、うめきのような、嗚咽のような声だった。

「あ、あ、あ…」

我が皇国の、アジアに誇るべき帝都は見るも無惨に破壊され、焼き尽くされ、一面の瓦礫と化していた。

バカな。こんなことがあるか。神州不滅と教わってきた。そして今、自分もそう子供達に教えている。それがなぜ。

何度目を瞬かせても、現実は同じだった。

「ふ、ふ」

灰色と黒煙くすぶる世界に時折混ざる、ぺんぺん草の麗しい緑に、笑いが漏れた。

ものの見事に何もない、何も、なくなってしまった。

俯いたら、際限なく笑いが漏れそうで、正気を保っていられなそうで、有一は天を仰いだ。身を切られるような寒風が、今は心地良かった。

何もかも失った?

いや、そうじゃない。有一は思い直した。

まだ未来を託せる子供達がいる。

千葉の富岡村に疎開させている35人の生徒達のことを思った。

彼らは無事だ。

有一は顔を正面に戻すと、今度ははっきり哄笑した。

亜米利加(アメリカ)よ、いつか思い知るといい、捲土重来という言葉の意味を。

そのためにも子供達を守らなければ。この戦争はまだ終わっていない。必ず勝つためにも、子供達を守るのだ。

有一は唇を引き結ぶと、勤め先である、本所の横川国民学校の方へ歩き出した。

有一は思わず両手で打ち合わせ用の長机を叩いた。

今、このタイミングで子供達を東京へ戻す?

馬鹿な。絶対に承服できない。

有一は窓の外を指して言った。

「この光景が見えないのですか!?空襲にさらされている東京へ子供達を戻すなど、死なせに行かせるようなものだ」

その言葉に校長は、禿げかけた頭をつるりと撫でると、こんな不毛な打ち合わせは一刻も早く終わらせたいといった感じで不快そうに眉をしかめた。

「あなたね、そんなこと言うと、非国民になりますよ」

「何がです!?私は教師として教え子を守ろうとしているだけです。もうどれだけの人が亜米利加に殺されました?」

「自分の命が惜しいだけでしょう、卑怯者」

「馬鹿な。私は死ぬるのなど、怖くない。私の命1つ、幾らでも皇国の礎にする覚悟はできている。だからこそ、その先の日本を託せる子供達を死なすわけにはいかんのです」

「日の本(ひのもと)は、神の国です。神の国には神風が吹くのです。米国の空襲など恐るるに足りず。あなたはそれを信じないのですか?やはり、非国民だ」

「………では、では、なぜ吹かない!?なぜ神風は今まで吹かないのですかっ!神はもうこの国を見捨てている!」

校長はやれやれというように、小さく溜息をついた。

「それ以上言えば、私は教師を管理する立場として…あなたを憲兵に報告せねばなりません。それは、私としても心苦しい」

「……」

「もう、決まったことです。これは国の方針です。卒業式は、ここで行います。3月に入ったら6年生を連れ戻すように」

話は済んだとばかり、立ち去ろうとする校長の背中に、有一は声をかけた。

「校長先生、あなたも当日、立ち会ってくれるのですよね?」

「あぁ、そうしたいがね。どうも季節の変わり目は体調が優れなくて」

そう言うと校長は腰をかがめて腹を押さえる仕草をした。

「というわけでここは1つ、若い井上先生、あなたに大役を譲りますよ。いやぁ、生徒達の晴れ姿を見れなくて実に残念。それではよろしく」

片手をあげると、校長は打ち合わせに使った教室を足取りも軽く出て行った。

ダン!ダンダンダンダン!

悔しくて、情けなくて、有一は何度も机を握り拳で叩いた。

富岡村の子供達が暮らす宿舎は「群龍蟠棲寮」といった。

いつか"龍"となりこの国を再興してくれる子供達が棲む場所だ。未来への希望と、子供達への愛情を込めて、有一自身が名づけた。

その群龍蟠棲寮の一番大きな部屋に6年生を集めると有一は卒業式を東京の学校で行うことを告げた。

有一の憂いに反して、東京の実情を目の当たりにしていないからか、子供達は嬉しそうだった。そんな子供達に有一は言った。

「東京は連日空襲に晒されている。とても危険だ」

「先生、ビビっとるんか?日本がやられるわけなか!」

いがぐり頭のガキ大将的な1人が言い返す。

その言葉に応じて誰かが歌い出す。

「守るも攻むるも黒鐵(くろがね)の、浮べる城ぞ頼みなる〜♪」

その場で足踏みし、手を振り、行進する振りをする。軍艦マーチだ。

それに釣られるように今度は女子が高い声で歌い出す。

「石炭(いわき)の煙は大洋(わだつみ)の、

龍(たつ)かとばかり靡(なび)くなり〜」

最初の男の子が胸を反らせて言う。

「日本にはまだ長門と大和があるもん、米国の紙飛行機なんて、それでドカンよ」

有一は、苦笑した。

なんと可愛く無邪気な子供達か。愛おしさに抱きしめたかった。

彼らは日本の勝利を微塵も疑っていない。

たとえそれが幻想だとしてもいいではないか。

何も起こる前からしかめ面で行く末を憂いている自分よりずっといい。案外、校長や子供達が言うように、何も起こらないかもしれない。

「とにかく気をつけるように。ギリギリまでこちらに留まり、3/3に東京へ戻る」

子供達は有一の話が終わると歓声をあげて外へ駆け出した。富岡村は戦争とは無縁の長閑な自然広がる場所だ。虫取りもめんこも、おはじきもままごともやりたい放題、子供達にとっては天国だ。

やはり、ここに残した方がいいのではないか。

有一はその考えを首を振って頭から払った。

もう決まったのだ。今更言っても始まらない。

----------------------------------------------------------------

これが神風というなら、その正体は悪魔だろう。

有一は学校の屋上から、見慣れた町が火に舐められ、飲み込まれ、消えていくのを呆然と眺めていた。

1945年、3月10日。

その日、有一は松尾という図画の教師と共に宿直だった。風の強い夜だった。宿直室で仮眠に入る前、廊下の窓ガラスのカタカタ鳴るのが聞こえた。

ラジオは数時間前から、房総沖のB29を警戒している。

しかし今夜は大きな空襲はなさそうだ。

どこかでホッとしながら眠りについた。

どれだけ眠ったか。空襲警報で目が覚めた。

火事だと叫ぶ声もする。

松尾を叩き起こし、階段を駆け上がり、屋上に出る鉄の扉を押した。風に押し返され、開かない。扉に体当たりして、屋上に転がり出た。すぐに立ち上がって、手すりまで走る。火が見えた。あちこちから火柱が上がっている。

強風に煽られ、火炎は竜巻となり家々を飲み込み、吹き飛ばし、燃やしていく。辺りには焦げくさい臭いが充満していた。

頭上をB29が威嚇するように、超低空で腹を見せて通り過ぎていく。

耳を押さえながら、その腹に向かって怒鳴る。

「やめてくれ!やめてくれー!」

嘲笑うように、焼夷弾をばら撒きながら悠々飛び去っていく。そしてまた、家々が、人々が火に飲まれる。あちこちから、いくつもの叫び声と悲鳴が混ざったどす黒い呪怨の声がこだまし、火と共に風に乗り響いていた。

熱で目が霞む。それを手で擦り、

「ちきしょう!」と怒鳴った。

腹の底からもう一度怒鳴った。

好き勝手しやがって、散歩のついでみたいに何人も殺しやがって、この野郎!

身体中の血が怒りで沸騰し、皮膚を突き破りそうだった。

階段を飛び降りるように、一階まで駆け降りた。

正面玄関からは焼け出された人が続々と詰めかけていた。

鉄筋コンクリートのこの学校は、地域の避難場所となっていた。焼け出され、必死にここまで逃げ延びてきた人々の、最後の砦であるここを守らなくては。

顔を焼かれ、皮膚が垂れ下がった母親が、子供を背負ってよたよたと駆け込んでくる。背中で子供は泣き叫んでいる。母親は誰にともなく、この子を、この子をどうか…とうわごとのように繰り返しながら両手を前に突き出す。その後ろから中年の男が走ってくる。背中に担いだ竹籠には火がついている。それに気づいた誰かが叫ぶ。男は慌てて、籠を投げ捨てる。その籠が親とはぐれたのか、1人でやって来た男の子の顔に直撃し、男の子が悲鳴とも泣き声ともつかぬ声をあげ、狂ったように走り出す。顔を焼かれた最初の女の尻に男の子が激突する。突き飛ばされた女は夜叉の形相で振り返り、男の子の腕を掴むと力任せにその頬を張り飛ばした。男の子は廊下の壁まで吹き飛び、そのまま動かなくなった。女は錯乱したように奇声をあげている。

有一は男の子に駆け寄ると声をかけた。

男の子が薄目をあけて頷く。

「よし、もう大丈夫だ。偉かったな。立てるか?」

男の子が力なく首を振る。

有一は男の子を背負うと、女の身体を掴んで声をかけた。

「落ち着いてください。あんたの子は無事だ」

女の目の焦点が合う。有一はもう一度繰り返した。

「大丈夫、あんたも、あんたの子供も大丈夫だ」

その言葉に、女は正気に戻ったのか、顔を歪ませ泣き崩れた。

どうやら、逃げてくる時、両親を失ったらしい。助けようと火の海の家に飛び込もうとしたが、出来なかったという。顔の火傷はその時負ったらしい。夫は既に戦死し、これからこの子と2人、どう生きればいいのだ、もうここで死ぬと、再び外へ出ようとする女を何とか押し留める。

有一は、玄関付近でへたり込んでいる人々に声をかけ、励まし、体育館まで誘導した。途中、廊下から外を見ると、窓ガラスを火が這い上っていた。

ここを破られたらお終いだ。しかし、どうすればいいのだ。

「有一先生ー!」

振り返ると、両手にバケツの水を抱えた用務員が走ってくる。そして、窓ガラスに水をぶちまけた。もう一つのバケツの水も掛けようとするところを、有一は制して、ベルトに巻き付けていた手拭いを水につけた。

そして、顔を焼かれた母親に渡してやる。

女は何度も頭を下げて押し頂くように手拭いを受け取ると、自分の顔は冷やさず、手拭いを絞り、背中の子供に水を飲ませてやっていた。

有一が再び玄関へ引き返すと、外から火の粉が大量に吹き込んできていた。このままでは校舎内まで火が入ってくる。有一は玄関の鉄の扉を閉めることを決断した。

用務員に声をかけ、2人かがりで重い扉を押す。

これを閉めれば、ここからの火の侵入は防げるだろう。

半分ほど閉めたところで、女が駆け込んできた。

有一が扉の隙間から外を見ると、あとからも続々と人が走ってきていた。有一は目を瞑り、渾身の力で扉を閉めた。束の間、静寂が訪れたのち、狂ったように外から扉を叩く音がした。

「開けろ!見殺しにする気か!」

耳を塞ぎたかった。見殺しにする気などない、ここももう限界なのだ。これ以上、開けていれば、今いる人すら守れまい。しかしそれをどう説明する?説明したところでわかってもらえるはずもない。誰もが、命懸けなのだ。

有一は扉の前に立ち尽くし、罵詈雑言を黙って身体に浴び続けた。それが務めだと思った。諦めて立ち去ったか、火に焼かれたか、やがて声は小さくなり、聞こえなくなった。

深いため息を1つつき、有一は2階の見回りに行った。

2階はまだ無事だった。図画教室では、松尾が子供達の絵を、窓から吹き込む火の粉から必死に守っていた。

避難させた人を2階へ移動させた方がいいかもしれない。

有一は再び体育館へ向かった。

体育館は煙に包まてれいた。服の袖で鼻と口を塞ぎ、薄目で辺りを窺うと、ステージのあたりから出火していた。

南無三!有一は煙も構わず駆け出した。確か、消火ホースがあったはずだ。焦りで収納ケースの金具がなかなか外せない。なんとか金具を外し、ホースを引きずり出した。

そして、ホースを構えたところで気づいた。誰も、動かないのだ。火が、そこまで来ているのに。まるで見えていないように座り込んでいる。もう、諦めたように。

有一は地団駄踏む思いで叫んだ。

「皆さん、逃げて下さい!今から消火します!早く!早く2階へ!」

その声に何人かはのそのそと立ち上がった。

しかしほとんどの人は顔を見合わせてぼんやり笑うだけで動かない。有一は消火栓を思い切り捻った。人々に水を掛けてでも、避難させる。しかし、水は一滴も出なかった。

何度、どれだけ栓を捻ろうと、同じだった。

そうしている間に、先程の母子が炎に包まれた。

何の抵抗もなく、置物のように。あっけない、最期だった。次々と人々が炎に包まれていく。

有一はホースを投げ出すと、何とか助け出そうと駆け寄ろうとした。が、火勢が強く近づけない。

体育館の外から用務員の呼ぶ声がした。

仕方ない。2階に避難した人だけでも守ろう。

そう思い、体育館を飛び出した。

その途端、目の前のガラスが爆風と共に吹き飛んだ。同時に、火炎放射器のように火がゆく手を阻み、生き物のよう壁を伝って一気に天井まで這い上がった。

天井伝いに廊下が火で埋め尽くされていく。

有一は立ち止まった。

逃げ場がなかった。

煙で呼吸が苦しかった。

へたり込みそうになる自分を叱りつけ、よろめきつつ歩いた。前も見えず、呼吸もできず、朦朧とする意識の中で、必死に生きる術を探した。そして、階段下に物置スペースがあることを思い出した。

煙と火を避けるように床に這いつくばると、何とか物置までたどり着いた。奇跡的にまだそこまで火は回ってきていなかった。

有一は扉を開けて中に入った。

中は煙もない。ふーっとひとつ息をつくと、有一は扉を開けて辺りに叫んだ。

「誰か!誰かいたらここに来い!」

その声に何人かが駆け込んできた。

物置がいっぱいになると、扉を閉めた。

外では入れて欲しいと懇願するいくつもの声が聞こえたが、頭を抱えてやり過ごした。

おかーさーん!最後にそう叫んで、途絶えた声もあった。

物置にいる人間、誰もが押し黙ったままだった。

やがて、物置の中にも煙が入り込んできた。

息苦しさがひどくなる。一番奥にいた有一は、扉へ背を向けて丸まり、新鮮な空気を求めてコンクリートの地面に鼻をつけた。しかし、それも限界だった。うずくまったまま、有一は意識を失った。

----------------------------------------------------------------

首筋に何か触れた気がした。

冷たくて、雪かと思った。

目が覚めたら、校庭に仰向けで寝かされていた。

何人もの大人が自分を覗き込んでいた。

地域の人のようだ。

有一が目覚めたことに気づき、口々に先生、先生!と叫んでいる。ふと見ると人垣の後ろに、見知った顔が見えた。

校長だった。

来てたのか…。

首を横に回すと、黒焦げになった人の死体が、何かの見本市のように等間隔に累々と並んでいた。

顔を真上に戻す。

雪と思ったものは、舞い散る灰だった。

まだどこかで昨夜の火が燃え続けているのか。

曇天からきりもなく、ハラハラ、ハラハラ、舞い降り続けていた。

何の感情もなかった。

焼死体に囲まれてじっとしていると、人々の声が聞こえてきた。それで、松尾先生も、用務員も、自分が連れ帰った生徒達も、みな、焼け死んだと知った。

それでも、感情は湧いてこなかった。

亜米利加などに負けるかと、B29のなにするものぞと、ここを砦と守ってみせると、奮迅したが結局、誰も救えず、無様に隠れてうずくまり、自分のみ生きながらえた。

「しばらく学校は休みだ。君もよく休みなさい」

それだけ言うと、校長は去って行った。

後で知った話だが、その夜、校長も家族と子供を失っていた。

自分は何をしていたのだろう。

何を守ろうとして、何のために生き延びたのか。

考えるのをやめ、ふーっと細く長く息を吐き、目を閉じた。

目を閉じたら周りの声が鎮まり、歌が聞こえてきた。

「守るも攻むるも黒鐵(くろがね)の…浮べる城ぞ頼みなる…」

呟いたら、子供達の笑顔が瞼の裏に浮かんできた。

助けられなかった。

鉄の扉の向こうで、物置の扉の向こうで、泣き叫んでいたのは彼らの中の誰かでなかったか。

自分が殺したようなものだ。

脳裏の、胸を反らせて歌う、いがぐり頭の少年の声に、少し大人びた、澄んだ高い声が加わる。

「石炭(いわき)の煙は大洋(わだつみ)の

龍(たつ)かとばかり靡(なび)くなり…」

涙は出なかった。

彼らだけ逝かせまい。

ここで自分も死んだも同然と思った。

目を開けて、舞い落ちる灰をいつまでも眺めていた。

どれだけ起きあがろうとしても、身体のどこにも力が入らなかった。

----------------------------------------------------------------

その後、生き残った生徒を岩手へ再度疎開させ、そこで終戦を迎えた。

感慨は何もなかった。

いつか、校長に非国民と言われたが、29の働き盛りの男が、戦場に行けなかったこと自体、非国民だろう。戦地で散って行った同輩には永遠に顔向けできまい。

家を失った有一は、終戦の翌年、茅ヶ崎にあった親戚宅の一室を借り、両親と共に暮らし始めた。

再び、茅ヶ崎で小学校の教員としても働き始めた。

住む場所と働き口は確保したが、心は死んでいた。

戦争が始まる前は上田桑鳩※に師事し、一時は猛烈に筆を持ち、臨書に打ち込んだ書道も、今では時折、日々の慰みに写経する程度だった。

※上田桑鳩 書家。前衛書道の分野で有名

何のために生き延びたか。

日々それだけを思い、『老子』を片手に焼け野原を彷徨った。生者より死者の臭い煙る地に、生きる答えのあるはずもなかった。それでも有一は、暇さえあれば瓦礫を彷徨い、疲れると道端に座り込んだ。その横に、蛆の湧いた死体が転がっているような時代だった。

そうして終戦後の2〜3年は過ぎて行った。

1948年。戦争はまだ過去のものとはならずとも、生き残った人々は少しずつ新たな動きをみせていた。

書道界にも動きがあった。桑鳩の元で同門であった森田子龍※が競書雑誌『書の美』を刊行したのだ。この雑誌には、桑鳩や宇野雪村らも参加するようだった。

※森田子龍 桑鳩の弟子の1人。墨人会創設メンバーの1人

それを知り、くすぶっていた有一の心にもようやく微かな灯がともった。生きる意味は見つからずとも、また書こう。有一は再び筆を持ち、桑鳩の教えも受け、毎月『書の美』へ課題を提出し続けた。

そしてこの年、結婚し、親戚の家を出て、茅ヶ崎に部屋を借り、新たな生活をスタートさせた。少し無理をし二間ある部屋を借り、内一室は書の部屋にした。

死んで行った者達の声に後ろ髪は引かれつつも、少しずつ、有一は書へ前のめりになっていった。

まだ32歳、なんの、これからだと思った。

----------------------------------------------------------------

1949年、12月。

有一は腕組みして、天を仰いでいた。

天井の木目が何か異界のもののように見えてくる。

桑鳩一門がこれからの書について、『書の美』のあり方について話し合っていた。その話し合いに、有一も参加していた。門下のメンバーが板敷に車座になっていた。床からの冷気が腰骨に響く。

メンバーの話を聞きながら、有一は退屈だった。

桑鳩の元でなまった腕を磨き直して1年。

子女の手習いのごとき、技巧に汲々とする『書の美』のあり方に飽きたらなさを感じていた。

同じことを思う者は他にもいたようだが、現実問題として、大きな展覧会での受賞が書家として立つに必須であれば、おのずと議論は堂々巡りするしかないようであった。

いつまでも発言しない有一に、森田子龍が意見を求めた。

「君、大家のような佇まいは結構だが、何か意見を言ったらどうだね?」

実績もないのに尊大であると小馬鹿にされた気がした。けれど事実、今の自分はその通りだった。いくら自分でそうではないと否定しても、証明するものがなければ周りは認めないだろう。

書は受賞歴という首から下げるメダルが全てだ。

本当に?書は作品が全てではないのか。

「ダメなり」

言葉が口をついた。

周りが息を飲み、自分に注目するのが分かった。

棘のような視線だ。しかしかえってそれで心が決まった。

一度出した言葉は飲み込めない。ならばとさらにと言葉を押し出した。

「どんぐりのようにごしゃごしゃかたまり、小技巧の背比べ。たかが知れている」

一瞬の静寂のあと、誰かが反論した。それに口火を切ったように、次々と反論が飛んできた。

ぐっと唇を引き結び、正面を見据えた。

大言壮語を吐くなら、それに相応しいものを書いてみろと誰かが言う。その通りだと思った。こんなところで車座になって語り合っていても意味がない。いつの間にか自分も、桑鳩、という大きな傘の中で安心し、仲間と手を取り合って進めば自然とどこか大きな場所に出られると勘違いしていたようだ。

本物の書は首を切り裂く寒風の中にしかない。

有一の脳裏に、灰の舞う曇天が浮かんだ。

あそこだ、あそこに行かなくては。有一立ち上がった。

黙って成り行きを見守っていた桑鳩が有一に声をかけた。

「有、威勢がいいな。かみさんの他に、女でも出来たか?」

有一は振り返って桑鳩を見た。桑鳩は片膝のまま、両手を着流しの懐に突っ込んでいる。

「そう怖い目をすんな。欲求不満なら今度の書道芸術院展で暴れてみな。今月中に作品を持って来い」

有一は頷くとその場を後にした。

最初の結果を出す時がきた。

----------------------------------------------------------------

有一は家に戻ると、仏壇作りの仕上げに入った。

10月に父親が亡くなってから2ヶ月、自力でコツコツ仏壇を作っていたのだ。それがようやく完成しようとしていた。

仕上げに、日蓮宗だった父を思い、自我偈※を書いて仏壇正面に貼りつけた。

※自我偈 妙法蓮華経の一節

手を合わせ、目を瞑る。

父には何も返せなかった。

戦争が終わり、自分が住む家と仕事を得、そして結婚したのを見届けると安心したように逝ってしまった。

孝行は、これからするつもりだった。

歯軋りしたい思いを抑え、有一は静かに目を開けると、墨を磨り始めた。

微かな、鳥の鳴き声で目が覚めた。

眩しくて薄目を開ける。

頬が冷たく、痛い。何か貼り付いてるようだ。強引に頭を起こすと、硯が頬にくっついたまま持ち上がった。昨夜、墨を磨ったまま寝てしまったようだ。

頬についた墨を硯に擦りつけ、水差しから水を一滴垂らすと、有一は再び墨を磨り始めた。

勢い込んで書き始めたが、作品はなかなか出来なかった。

まず、全紙の漢詩を持って行ったが、桑鳩には一蹴された。自分でもこんなものが書きたいのではないと思った。

しかしどう書けば自分が思うようなものになるか分からず、迷うほどに線は鈍った。いたずらに紙と墨を消費している気がした。教師の安月給では買い足すにも限度がある。書ける時間も限られている。

そこまで思い、有一は筆を持ったまま苦笑した。

何だ俺は。何だこいつは。少し離れて、背中の方から自分を眺める自分がいた。スキンヘッドの痩ぎすな男が背中を丸め、小難しい漢詩を必死に書いている。滑稽だった。時間がない。金がない。いずれ、どこかで聞いたことがある言い草だ。自分が一番唾棄していた者に、自分がなっていた。

そうやって、"出来る範囲"でやっていればいい。

だがお前は、一生、書の果てを見ることは出来まい。

有一は、中腰の姿勢のまま自問していた。次第に腰が痺れ、立っている感覚すらなくなってくる。自分がこの姿勢のまま、宙に放り出され、ぐるぐる回転している気がした。どこにも行けず、回り続けるのか。

身体の力が抜け、ハタと全紙の上に座り込んだ。

何も書ける気がしなかった。

心配する妻の声に顔をあげたら、仏壇が目に入った。

たくさんの死を見てきた。自分もいずれ死ぬ。妻も死ぬ。みな、いずれいなくなる。それを止める手立てはなく、人は誰も、手を合わせることしか、祈りの言葉を呟くしかできない。

有一は這うように仏壇へ近づいていった。

前にもこうして這ってどこかへ進んだことがあったか。仕事場の、板敷の埃臭い匂いの中に、微かな懐かしさを感じた。

翌週、有一は書いたものをずだ袋に入れ、桑鳩宅を訪れた。

重ねて机に広げた作品を、桑鳩は一枚ずつペラリ、ペラリめくっては床へ落としていった。倒れるように紙が床に重なっていく。

それでも幾つかの漢詩が選ばれ、机の上に残された。

桑鳩は顎に手をやってしばらく黙っていた。

「どんな蟠龍かと思いきや、こんまい猫の歩いとる」

そう言って、クックッと喉を鳴らして笑った。

「いささか、買い被りすぎたか」

そう呟くと、どっかと椅子に腰をおろした。

有一はずだ袋の底を漁った。

「もう一枚、見てください」

そう言って、昨夜、仏壇から剥がした自我偈を広げて見せた。桑鳩は、それを一瞥してふと笑った。

「もったいぶる奴は好きじゃねぇ。そういう奴は、だいたい決まって土壇場で女にも逃げられる」

そう言うと、先程選んだ漢詩をパッと机から払った。

----------------------------------------------------------------

技巧も何もない。

あったのは父への想いと、我が身の不甲斐なさだけ。

縋るように祈りの言葉を紙に刻みつけた。

そんな作品が今、展覧会会場で何人もの人間に囲まれていた。

「ふむ…まだ大人しいが、化けるかもな」

大沢雅休が目を細める。

「この男、これで桑鳩門下というから面白い」

武士桑風の言葉に小林竜峰が応える。

「それよそれ。猿真似は見飽きたからな」

そんな人々の後ろから、森田子龍がじっと作品を睨むように見つめていた。

無我は、技巧を超える。

今回のことで有一が掴んだ感覚だった。

何も思わず、狙わず、ただ書くこと。

しかしそれのなんと難しいことか…。

「梅の香りは夜匂う、とはよく言ったものだな」

展覧会からの帰り道、自らの考えに沈んでいた有一は、後ろから声をかけられ、慌てて振り向いた。

驚いてすぐに声が出ない有一に、子龍は笑った。

「どうした?人外の者でも見たか?」

「いや…少し考え事をしていて…」

「そうだろう、あんな作品を書けば次が難しい。いや、あの作品は良かったよ」

そう言って、子龍は眼鏡をクイっとあげると辺りを見回した。

「いい香りだ。不忍池の方に梅の木でもあるのか…」

有一は少し考えて答えた。

「上野のこの辺りもたくさん死んだ」

軽く鼻を鳴らすと子龍は先に立って歩き出した。

「戦争か。もう5年だぜ。まさか燐が香るわけでもあるまい」

子龍の言葉を聞きながら、有一は思った。

自分だけ時が止まっているのか。

1ミリも動けず天を仰いだあの朝から。

今回の作品もただ、無念の想いをぶつけただけだ。

いわばビギナーズラックというべきもので、2度は通じない。もし2度やればすでにそれはマンネリだ。

「前衛というが、書も難しいものだな。君も既に、その沼に片足を入れている」

「……」

「いつか君は、僕らの活動をどんぐりと言ったが、分からないでもない。前衛というなら、世界を目指すべきだ」

世界…自分たちの書くものが、世界に通用するのか。有一には分からなかった。

「いずれ僕は、新団体を立ち上げる。より前衛に特化した、世界を標的にする団体だ。この間の戦争じゃ、随分と亜米利加にやられたからな、今度はこっちから芸術の散弾を浴びせてやるのさ」

「新団体?桑鳩先生のところは…」

「辞めるよ」

子龍は当然のように言った。

「出藍の誉だぜ。一升瓶の酒でも持たせて送り出してくれるさ」

「……」

「その時は君にも声をかける。それまでに"君の中の問題"にケリをつけといてくれ」

自分の中の問題…有一は家に戻ると書道部屋にこもった。

正直、子龍の計画には心躍った。書を伝統から解き放ち、もっと自由に途方もない形で表現してみたい欲求は有一の中にもある。

しかし同時に、既成の書のシステムの中で認められたい気持ちもあった。そうしないと、何をやっても負け犬の遠吠えな気もした。

定まらぬ気持ちで書いた翌年の書道芸術院展の作品は冴えなかった。続いて出した書の美巡回展の作品、「デクノボウ」は自分としては自我偈の正常進化と思ったが、そこまで評価されなかった。

進んでいる道が正しいのかどうか分からなかった。そんな中で出した日展は、見事に落選した。

それで目が覚めた。

いつまでも誰かが作ったステージで踊っていては、チップ欲しさに媚び売るバニーガールだ。

日展に落ちた夜、有一は子龍に長い手紙を書いた。

"問題"は決着した。船に乗る準備は出来ていると。

----------------------------------------------------------------

かくして、井上有一・森田子竜・江口草玄・関谷義道の 4名は京都、龍安寺に集った。新書道団体『墨人会』の旗揚げだった。

※初期メンバーとしてはもう1人中村木子がいたが、龍安寺には行っていない

時に1952年、1月。

快晴の青空に、冷たい風の強く吹く日だった。

墨人会が目指すのは既存の書道団体のようなヒエラルキーを作らず、個が個として躍動すること、書を文字性から解放し、自由に書くことだった。

子龍は猪口に注いだ最初の一杯を煽ると、石庭を臨む縁側にドンッと一升瓶を置いた。

中身が跳ねて、縁側に雫が散る。

「餞別だとよ。桑鳩先生も良いところがある」

「最初からそのつもりだったくせに」

草玄が茶化して一升瓶を掴む。

有一は縁側に溢れた酒の雫をツッと指で伸ばした。その瞬間、指先から雫の線がグンっと伸びた。ひとりでに走り出した透明な線はいつしか墨色に変わり、縁側の端まで達した。すると今度は少しずつ、その太さを増していった。墨の川が、縁側を侵食していた。有一が慌てて指を離すと、線は少し身震いし、動きを止めた。縁側を真横に割くように、黒い大蛇が生まれていた。

意味も技巧もない図太さと唐突さ。

これも書か。

目を瞬かせると、大蛇は消えていた。

「お前も飲め」

子龍から差し出された猪口を断って、有一は他のメンバーに尋ねた。

「今ここに、大蛇を見たか?」

メンバーが首を傾げるのを見て有一は立ち上がった。

墨人会とて、人の集まりだ。

油断していたらいつもの仲良しごっこに巻き込まれてしまう。

自分の"獲物"は自分1人で追わなければ。

呼び止める子龍に有一は振り返って答えた。

「ここから見ると、ちょうど3つ、どんぐりが並んで見えるぜ」

----------------------------------------------------------------

墨人会は長谷川三郎※ら、画家達とも交流を持ちながら、絵画のような書という、独自の路線を歩み始めた。

※長谷川三郎 画家 抽象絵画の先駆け的存在

文字性から解放された書は言語の壁が取り払われ、海外でも注目を浴びるようなった。

有一は、今こそ墨人会と自分の書を世界に問う時だと思った。1954年、ニューヨークでの「日本書道展」に出品すると、その後も1955年の「日米抽象美術展」、ヨーロッパ巡回展など、次々と海外の展覧会に参戦した。

表現の抽象度が高まるにつれ、もっとでっかく豪快に有無を言わさぬものが書きたい、有一の中でそんな思いが膨らんでいった。

そしてついに、箒のような粗い筆に、エナメルを使用して書くようになった。小賢しい技巧は塗抹しろ。筆で大きな紙にエナメルを縦も横もなく狂ったように擦りつけ、叩きつけ、唸りながら筆を振り回した。

すぐに部屋の壁という壁にエナメルが飛び、床は垂れたエナメルで滑り、まともに歩けなくなった。

その中で有一は裸足の足裏をエナメルまみれにし、紙に齧りつくような姿勢で書き続けた。

有一の頭の中にあったのは瓦礫の荒野だった。

全てぶち壊された荒野に、誰も見たことのない書を放つ。

生きていればついて回る名誉欲とか、上手く書きたいとか、人に褒められたいとか、あいつには負けたくないとか、そうした世俗の一切を振り払った、手懐けられぬ獣のような書。

破天荒な書き方をしている有一の噂を聞きつけて、『週刊朝日』が「前衛書道」の取材にやってきた。書いているところを撮りたいというので、張り切って筆を持ったが、出来上がった写真を見た子龍にはこう言われた。

「気取ってやがる。前衛がポーズになったら既にそいつは死に体だぜ」

言われてその通りだと思った。ド派手に世間にアピールするつもりが、ただのピエロだった。

獣が聞いて笑う。

前衛とはなんだ。

理解を拒否し、俗を拒否し、その上で人々の心に届くもの。そんなものがあるのか、追っているのは幻の獣か。

有一は、エナメルを筆につけるのももどかしく、バケツごと紙に叩きつけた。

バケツが跳ね、エナメルが黒い波のように部屋に溢れた。

返り血のように身体中にエナメルを浴び、有一は部屋の真ん中に立ち尽くしていた。クラクラした。

純粋無垢な表現を求めて走り続け、たどり着いた場所には善も美もなかった。

瓦礫を彷徨う獣が孤高なのは誰もその姿を見たことがないからだ。誰かに見てもらわなくては始まらない書で孤高を目指せばただそこには虚しい風が吹くだけだ。

有一は紙にぶちまけられたエナメルを眺めた。

そこにあるのは意図を超えた芸術などではなく、ただただ、どこまでいっても無機質な「紙にぶちまけられたエナメル」以外の何物でもなかった。

進んだはずが、仏の手のひらで遊ばされていたか。

そこへ妻が一枚の紙を持って入ってきた。

借家の、立退命令だった。

----------------------------------------------------------------

1955年、夏。

灼熱の太陽のもとで有一は鍬を振るっていた。

存分に筆を揮える家を手に入れるには、まずは鍬を振るって土地を均す必要があった。

室内を汚し過ぎて、借家を立ち退かなくてはいけなくなったあと、有一は何とか金を工面して、茅ヶ崎市菱沼海岸に土地を手に入れていた。しかし、家を建てる金までは用意できなかった。そのため、自力で建てることにしたのだ。

芸術とは自助のことだ。

書が書きたければその場所から自分で作る。

俺の書は乾いた大地に鍬を振り下ろすところから始まっている、そう思えば愉快だった。

土を運び、土地を均し、柱を立て、釘を打ち、屋根をかけ、床を張り、一年かけて出来たのはバラックだった。それでも有一は満足だった。これで何にも邪魔されず書ける。

妻は新しい家に足を踏み入れると言った。

「教会みたいですね」

屋根の隙間から、光が何本も差し込んでいた。

新しい仕事場で、有一は再びエナメルと格闘し始めた。

しかしどうしても先が見えない。

有一は筆を置くと辻堂に住む長谷川三郎を訪ねた。

長谷川とは、墨人会発足以来、家が近いこともあり、何かと交流を持つようになっていた。

長谷川は自宅のアトリエで描いていた。ガラス窓に沿って横に広いアトリエは光で満ちていた。南向きの窓から入る、海からの光だった。

長谷川は突然の有一の訪問に驚いた様子もなく、ちらっと有一を見ると、再び描き始めた。いつものことだった。

有一は窓辺にあぐらをかくと、長谷川の仕事を眺めていた。

黒で小さな十字が無数に描かれ、その上から赤が粗く塗られている。何か細胞のような有機的な固まりも見える。そしてそれらの「色」の上を旋回するような黒の横8の字。

有一には十字が墓標に見えた。あの夜、炎で焼かれる町の上空をB29が乱舞していた。

「蝶だよ」

長谷川の声で幻想から覚め、少し気が抜けた。長谷川が画布を睨んだまま言う。

「いつまでこだわっている?」

戦争のことだろうか、それとも今取り組んでいるエナメルのことだろうか。

「書は絵画ではないのか?もしそうなら、黒にこだわることもない。色の助けを借りてもっと自由にやればいい」

「しかし…それでは完全に絵になってしまいます」

長谷川は振り向いた。

「何か問題でも?既存の書に嫌気がさして、絵画との融合を図ったのが、墨人会ではないのか?」

「だからと言って絵画の傘下に入るとは言っていない」

有一は反駁した。

「ふん、都合のいい。半端者だよ、君らの表現は」

長谷川は有一に背を向けると再び描き始めた。

「今、エナメルに取り組んでいます。しかし上手くいきません。派手にはなるが、凡庸で精神がありません」

「それは君の心が問題ではないのか?派手を求めてるのは君の心だろ?」

「……」

しばらく、2人とも黙っていた。

「西瓜でも食うか?」

長谷川は立ち上がると部屋を出て行った。有一は身じろぎもせず長谷川の絵を見ていた。

「ちょうど冷やしておいたんだ。家、出来たんだってな」

長谷川は西瓜の入った皿を床に置いた。

「大変だったろう?自分で建てるのは?」

「いえ…素人の日曜大工みたいなもんです」

「それでも立派さ。君は、元々画家志望だろう?何故書にこだわる?」

何故だろうか。わからなかった。画家になれなかった反骨からだろうか?まさか。そもそもこだわっているのだろうか?書とは自分にとって何なのだろう。有一は俯いて考え込んだ。

「懐かしいからですかね」

ふと、そんな言葉が漏れた。何が懐かしいのか、自分でもわからなかった。しかし長谷川はそうか、と軽く頷いた。

長谷川の家を辞し、海岸に向かって歩くと海の先の雲を夕日が染めていた。墨へ還ろう、そう思った。海の先の光を求めて走りに走ってきた。誰も到達できぬ、書が持つ限界の表現を求めて。いや、限界を押し広げる気持ちで。そうして掴んだのは光だったか。有一は手のひらを広げてみた。皺にエナメルが刻み込まれている。

墨を使って、もう一度文字を書こう、振り出しに戻ったと笑われるならそれでいい。ここからもう一度新たな地平を目指す。何度でも、瓦礫から生えるペンペン草だ。

家に戻ると、一通のハガキが届いていた。

「第4回サンパウロ・ビエンナーレ」への日本代表としての出品依頼だった。

----------------------------------------------------------------

有一は40歳になっていた。

ビエンナーレの作品はなかなか出来なかった。

墨に回帰したとはいえ、ここ数年、新たな素材への挑戦にかまけ、墨の研究はしていなかった。

作品の大きさ的にも、時間的にも、墨を磨っている余裕はなかった。そこで練り墨を水に溶いて使うことにした。墨色は冴えないが仕方ない。

これからの10年をどう生きるか。

あの戦争の落とし前をどうつけるか。

そんな思いで、「愚徹」を書いた。続けてえいやっと「無我」と書きつけた。部屋は墨だらけだ。エナメルが墨に変わっただけだった。何、構うものか、墨の泥の中から咲く花もある。ふんぬっと筆を握り、「瓦礫」「不思議」と立て続けに書いた。紙と墨の限界まで書いて、結局締切ギリギリで選ばれたのは「愚徹」と「無我」、「不思議」の3点だった。

ビエンナーレの作品を書き切って、何も思うところはなかった。今やれることはやった。満足はないが、悔いもなかった。また歩こう、そんな思いでふと「花」と書いてみた。いつか愛でられるだろうか。自分だけの花を。

出品作「愚徹」は美術批評家ハーバート・リードの目に留まり、『近代絵画史』で紹介された。

それをきっかけに、有一の海外での快進撃が始まった。

日本の伝統的な墨と筆を使ったかつてない表現。

逆黒船として有一の書は驚きを持って迎えられた。

ビエンナーレの翌年のブリュッセルでの展覧会からドイツでの「ドクメンタ展」、アメリカでも巡回展が開かれた。墨人会としてもニューヨークでの展覧会を成功させた。

次々と展覧会を行い、40代で有一は海外での評価を確立させた。

しかし、そうした時期にも墨を凍らせて書くなど、新たな技法を生み出し、試し続けるのを忘れなかった。

止まるな、書き続けろ、声が聞こえていた。

この身体、果てるまで、その時は、前のめりに。

迷いながら、駆け抜けた40代が過ぎ、流石に少し疲れたか、有一はふと立ち止まった。

その時、初めてかたわらに咲く花に気づいた。女だった。

----------------------------------------------------------------

50歳になった有一は、寒川中学の教頭になっていた。

そこへ入ってきたのが、大学を卒業したばかりの美術教師、詩乃だった。

小柄で線の細い詩乃は桔梗のようだった。

今までバラックでエナメルや墨を相手に唸りながら書いてきた有一には縁遠い存在だった。それ故に、惹かれた。

階段ですれ違う時、軽く頭を下げる詩乃から漂う微かな香り。それだけで心揺れた。しかし有一は教頭としての威厳を崩さぬよう、つとめて冷静に、むしろ事務的に接した。そんな自分が滑稽だった。いかん、克己だ、克己と思ってみても、花は甘く、踏ん張るその足を絡め、沈めていった。

そんなある日、有一は詩乃に呼び出された。

職員室では話しにくいというので、美術準備室まで出向いた。内心、動揺していたが、まさか自分の気持ちは悟らていまい。

「話というのは?」

狭い準備室の丸椅子に腰掛けると、有一は端的に切り出した。詩乃は窓際に立って校庭を眺めていた。後ろ姿の長い黒髪が、龍安寺で見た蛇の幻を思い出させた。

「私、学生の頃から先生の作品、拝見してました」

「そうか…」

詩乃は振り向くと笑った。

「緊張してます?」

「いや…しかしこんなところに呼び出すからには何か話があるんだろう?」

「私、井上先生ってずっと怖い人だと思ってたんです」

「……」

「雑誌で写真見ても、こっちを睨んでますし。それで実際お会いしたらやっぱり怖くて…廊下ですれ違っても目も合わせてくれませんもんね」

そう言ってふふっと詩乃は笑った。

「でも良いんです。井上先生が愛想良かったらきっと私、幻滅してました」

有一は焦れた。何の話なのだ、これは。

「世間話なら、職員室でも良かったろう?なまじこんなところで話していると、君も変な誤解をされる」

詩乃はじっと有一を見た。廊下からの光を受けて、黒目が僅かに白く光っていた。

「誤解されても、私は構いませんよ。先生、いつも私のことなんて見てくださらないけど、いつも"見て"らっしゃるでしょう?」

詩乃はもう笑わなかった。

目の前に立つ詩乃の姿が、とぐろを巻き、すっと身体を持ち上げた白蛇に見えた。

「…せい、先生、聞いてます?」

ハッと我に返ると困惑した詩乃の表情があった。

詩乃は美術の授業中、騒いで手がつけられない一部の生徒について相談していた。担任に話しても埒があかないということだった。どこにも、白い蛇などいなかった。

「あ、あぁ分かった。担任には私から話しておく」

有一はまだ何か言いたそうな詩乃を残して立ち上がった。

堕落している。廊下を歩きながら思った。ふしだらな幻を見るなど、どうかしている。もう50だぞ。有一は自分を叱りつけた。しかし、詩乃の肢体は容易に頭から離れてくれなかった。花のように甘美に蛇のように絡みつく。

「乃」。

詩乃への想いを断ち切るため、あえて名の一字を取って作品にし、1970年、第4回日本現代書展に出品した。

会場で作品の前に立つと、2年前に亡くなった桑鳩のせせら笑う声が聞こえる気がした。

「不純だぜ。だがやっと人間らしくなってきたじゃねぇか」

有一は甘んじて受け止めた。

笑われていい。禊だと思った。

まだ書いていないものがある。

ふらふらしている場合ではない。

----------------------------------------------------------------

1976年、有一は定年退職すると、いよいよ自分の人生に残された最大の宿題を片付けに入った。

30年前の東京大空襲、あの夜のことを書く。

思えば常に自分の書はあの夜とどこかで繋がっていた。いつか、あの夜のことを真正面から書くための、長い長い助走だったのだ。

時に、道に迷ったことも、よこしまな思いに揺れたこともあった。けれど、忘れたことなどなかった、忘れられるものか。

有一は、いつものように大筆を構えて、はたと考え込んだ。

一字で、あの惨劇を示せるか。語れるか。

今まで一字書に精魂を傾けてきた。

だからこそ、あの大空襲を圧倒的な一文字で乗り越えてみたかった。しかし、あの夜を現す一文字は容易に見つからなかった。見つけようと、想いをあの頃へ馳せれば馳せるほど、悔しさに涙が滲んだ。何も出来なかった。そして30年経っても何も出来ていない、必死に書いてはきたが、鎮魂すらできていない。あの阿鼻叫喚を慰める言葉などないのだ。悔しさの次に湧き上がってきたのは、あの時と同じ、怒りだった。許すまじ。忘れまじ。たとえ、日本国民全てが忘れ去ろうと、なぁなぁに、アメリカと仲良くやろうとも、己1人は忘れまじ。

国際展にもたくさん出品してきたが、媚を売ったことは一度もなかった。自分の内にもあの時、人々を町を燃やした業火がある。その怒りと無念から筆を揮い続けてきた。

有一は、大筆を置いた。

書けるだけの言葉で書こう、次の時代へ繋ぐために。

有一は紙に這いつくばると、最初の一文字を書き始めた。

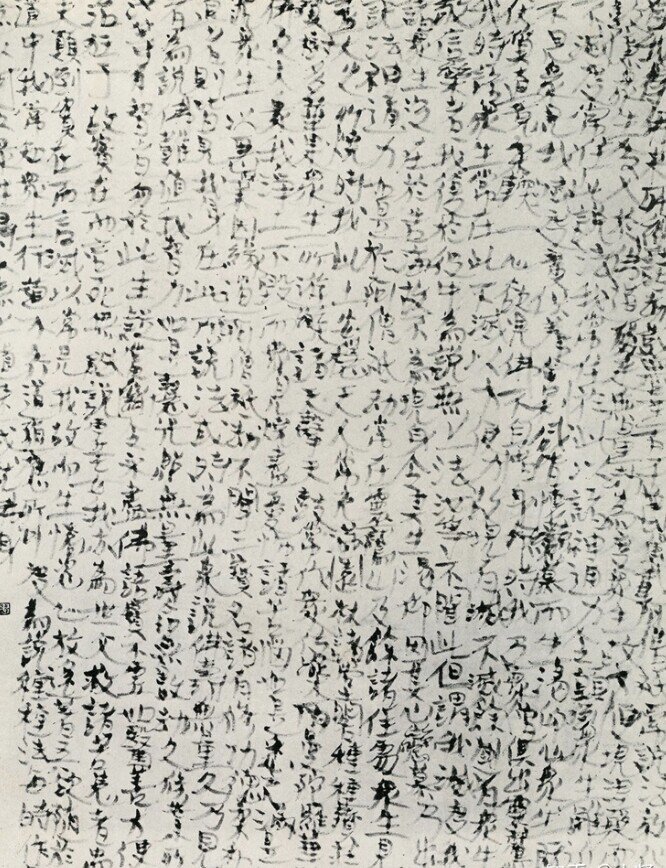

それは、紙を埋め尽くすほどの長い、鎮魂の言葉ではない、告発の言葉となった。

----------------------------------------------------------------

有一は「東京大空襲」を書き終えたのちも、童謡を題材にした作品や、顔氏家廟碑、全2809字の原寸大全臨など、意欲的に書に取り組んだ。

晩年は肝炎に苦しみ、入退院を繰り返したが、さらなる書の地平へ、そのあくなき思いと子供のように無心で書く姿勢は変わることも、衰えることもなかった。

最後となった入院の朝も、直前まで書き続け、ちょっと散歩にでも行くような感じで、病院へ出かけた。

アトリエの床には、すぐ戻って書き始められるよう、紙が広げられたままだったという。

享年、69歳。

死後も、その作品と生き様へのファンは国内外で増え続け、何度も回顧展が開かれている。2016年には、生誕100年を記念し、金沢21世紀美術館で大規模な回顧展が開催された。

(終)

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。