ひとはなぜ走るのか【2025年1月】

01/01(水) ニューイヤー駅伝は一瞬だが。

あっという間に過ぎ去ってしまうのに、駅伝やマラソンをわざわざ沿道に見に行く必要はあるの?というギモンをよく聞く。身内に選手がいるので近くで応援したいというのなら理解できるが、早々陣取っても、ホントに一瞬なので、すごすごと帰るむなしさも確かにある。

けさ、ニューイヤー駅伝を沿道まで見に行った。

1区である。まだ集団だったので、それこそ10数秒もかからず全ての選手を見終わった。

でもそうなることは承知していた。

走る三浦龍司選手を、生で見たかったのである。

しかし、ひとりの動きに集中するには、あまりに集団の迫力がすごかった。だが、三浦選手はサングラスをしていなかったので、表情は非常に印象的であった。

じぶんが居たのは、跨線橋の坂道をほんの 30メートルほど上った登り口。このあと頂点が控えている。三浦選手はそちらの方角を視野全体にとらえているように見えたが、実は何も見ていないのに近いような、ぼやっとした両目だった。アレは他に何か考えている目だな、と、思ったものだ。序盤も序盤なので、体調のことを冷静に見極めようとしているようにも見えた。

当たっているかどうかは分からないが、間近で見るおもしろさはそんな臨場感にある。そう、まさに臨場感。もしも、じぶんがこの集団のなかにいたら・・・、ということを無意識だけど考えているのだ。だから、見ながらちょっと怖い。苦しさを受け止められるだろうか?という切迫感を選手と一緒に感じてしまう。

だから、わずか10数秒ですごすごと帰ったわけだが、「すごすご」という中身には、「あ〜あ、終わっちゃった」という虚しさというよりも、「やっぱり、一緒には走れねえな」という落胆に近い感情がある。

うらやましくもある。

もう二度とこんな体力を取り戻すことはできないだろう、という歴然とした証拠を見せつけられたことも重なる。

だが、まだあきらめない。

この選手たちと戦うわけではない。

じぶんの能力をとことんつきつめる。

<きょうのRUN>

15kmジョグ(キロ5分22秒)。

まずは、コンディションを落とさないように。

01/02(木) 身体からの反旗

「見たい」と欲するものを見て、「知りたい」と欲するものを知る。その楽しさも分かる。だが、ことしは、それとは異なるやり方も、ちょっとだけ意識してみようと思う。

「スルーしてきた」物事にも、目を向けてみようと思うのだ。

やってみたかったけど、機会が無くてやれなかったことではない。

どうも苦手で手を付けるのがイヤだったことでもない。

それらではなく、そもそも視界にも入らず、じぶんの脳が「スルーしてきた」物事に対して、である。

なぜそう思ったのか。

きょうの夕食のとき、おもむろに中三の次男が、理科の教科のうち、酸性・アルカリ性という、じぶんでは知っているつもりでいたが、よく考えると全く理解していない現象について語りだした。見栄を張って、知ったかぶりをしそうになった。が、それは誠実ではない(息子に対しても、じぶんに対しても)。ではどうすればいいか。はなしの応答は、食卓を一緒に囲んでいた妻に任せて、じぶんはずっと「忘れてしまった理科の知識」について、どうして忘れてしまったのか、を、考えていた。

思えば、酸性アルカリ性だけではなく、思い出すことさえできないが、忘れてしまった知識がほかにも膨大にあることが推測できる。ほんの少し残念ではあるが、それは仕方がない。「学校で習うことは社会では役に立たないサ」なんてことを思いはしない。それよりも「忘れてしまう」脳のはたらきのことを考えた。結局、じぶんの脳は「要らない」と判断したから、定着していないのだろう。

だとすれば、脳も、じぶんではあるとはいえ、あまりにも自分勝手ではないか、と思ったのだ(そう思ったのも、じぶんの脳であるので、ずいぶん分裂的ではあるのだが)。

だから、脳に反旗をひるがえす。

脳をかきまわしてやる。

あえて「スルーしている」物事を放り込んでやるのだ。

しかしながら、できることは、些事である。

こんな写真を撮ってやった。

庭の雑草である。何度も何度も、みんなに踏みつぶされてきて、無残に押し広げられた雑草である。よく見ると、稲穂のような種の房もあれば、おそろしいほどに生命力があり、なんだかきれいでさえある。と言って、雑草を評価したりして、価値の逆転を図ろうというつもりもない。

ただ、写真を撮っただけ。

脈絡もない。

脳よ、ざまあみろ。

老いゆくランナーゆえに身体の側に立つ、身体からの反旗である。

<きょうのRUN>

完全休養。

01/03(金) これはすごい!『睡眠の起源』。

年明け早々、刺激的な本に出会った。

金谷啓之『睡眠の起源』である(『睡眠の起源』(金谷 啓之):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部)。

生物は、いつから、どうして眠るようになったのだろう?という問いに対する論考。

心地よく脳をかきまわしてくれる。「起きている姿と眠っている姿―どちらも私たちの生きる姿である。はたして、‶本来の姿〟はどちらだろうか?」(132頁) と問いかけたうえで、驚くべきは、「生物は眠っている方がデフォルトで、起きている方が特別である」という指摘である。

眠っている状態が本来の姿であって、起きているときのほうが特別だ、と言うのだ! で、その起きているときに、わたしたちの「意識とは何か?」という点にまで議論を進めようとしているらしい(まだ読んでいない)。

ここまで読んだだけで、世界の見え方ががらっと変わった。

「覚醒と睡眠」が「オモテとウラ」だとしたら、inside out ひっくり返してウラがオモテに。睡眠こそが、われらが真の姿というわけか。

もっとも誤解してはいけないのは、睡眠が本物で、覚醒がニセモノだと言っているわけではないこと。そうではなくて、覚醒が「ひなた」で、睡眠が「日陰」のようにみなしがちな常識に対して、生物学の知見から別の解釈をしようとしているのだ。

「ひとはなぜ走るのか」というテーマともつながっている予感がしているのだ。「意識」というワードにおいて。

<きょうのRUN>

・17.94km ジョグ(キロ4分55秒)

・WS130m×3本

01/07(火)から少しずつスピード練習を再開するつもりなので、きょうから3日間はその「助走」と位置付けている。腰痛の回復具合も確認したい。年末年始に1.5kg も太ったので、体重をもどすのも目的だ。

01/04(土) 「全能感」と「謙虚さ」の併存。

たまには遠回りせず、ストレートに答えてみたい。

「ひとはなぜ走るのか」―、じぶんに即して考えてみる。

ただし、ふりかえると、この答えも時期によって変化しているようだ。

そこで、きょうは、いま感じている答えだけを、ここに記すのみ。

それは「全能感を味わいたい」。これである。

走れば、じぶんには何でもできるような気がしてくる。

きちんと振り返れば、それが誤解なのは承知している。だが、走っているときの幸せを突き詰めると、それは全身をかけめぐる全能感なのだ。

ただし、不思議なこともある。走っていると、全能感とは対照的な感情も存在しているのだ。それは「じぶんを戒める気持ち」あるいは「謙虚さ」と言い換えてもよい。全能感といいながらも、限界があることを分かっているのだ。だから、謙虚さもにじむ。

そんなアンビバレントな気持ち。

<きょうのRUN>

・17.87km ジョグ(キロ4分45秒)

・WS 130m×3本

いつものランニングコースでは、某大学の駅伝部とも時々すれちがう。きょうはキロ4分ぐらいでペース走をしていたようだ。距離を目安に走ると、とても勉強になる。

01/05(日) 1月初旬セッションをふりかえる

1月初旬 (1/1 - 1/5)のセッションをふりかえりたい。

そのまえに―。

<きょうのRUN>

・62分間ジョグ(キロ5分19秒で、11.68㎞)

・4.00km 走(キロ4分10秒)

・2.00km 走(キロ4分04秒)

・ダウン3.33km

かくして、今月初旬は以下の通り。

今月初旬セッションは、来週からスピード練習を再開するに際しての「助走」と位置付けていた。

先月12月は、武田の杜トレイルランニングでの転倒ダメージに引き続き、腰痛を患い、ほぼ一か月近くもまともにトレーニングが出来なかったため、いちからやり直ししなければならないと覚悟していた。

腰痛は完治したと思っていたが、走り終えたあとにまだ少し傷みがある。

そして、いちばんのショックは、覚悟していたとはいえ、スピードが出せないことである。きょうも、予定では閾値走をリハビリがてらに1本やってみようと思っていたが、太ももの動きが鈍く、キロ4分10秒くらいでもきつい。

次のセッションでは「素早い動きを取り戻すこと」を目的にする。①坂道ダッシュでならして、➁Mペース走では短い距離で2本ほど、➂閾値走はキロ4分前後で5㎞、④15kmペース走はキロ4分40秒ほど。

そのコンディション次第で、1/18(土) The Challenge Race に出るかどうか判断したい。

01/06(月) 最近1ヶ月の体重をふりかえる。

最近1ヶ月の体重の推移をまとめてみた。

平均すると60.5kgだが、走っていて「調子がいいなあ」と感じるときは59kgくらいなので、あと1kgほどは落としたい(身長は173cm)。

もっとも、ほとんど走れない状況でもキープ出来ていたのは幸いだ。

ほぼアルコールを摂らなかったことに加えて、この1〜2年の間に取り組んできたことが良い結果につながっているのかもしれない。

それは、(三食のうち)朝食の比重を高めたこと。

かなりがっつり食べるようにしたのだが、食事

にはゆっくり時間をかけている。

たとえば、けさは―。

①さ湯

②バナナ+ヨーグルト(oikos)

➂自家製おから (ちくわ・じゃこ)

④アボカド+納豆+MCT油

⑤オートミール(牛乳+甘酒+ナッツ)

この順番で 30〜40分かけて食べている。つまり食卓に一気に並べるのではなく「ひとりフルコース」の要領でひと皿ずつ平らげてゆく。なにかとせわしい普通の朝食のあり方からすれば、恵まれているだろう。早期退職することで得られたメリットのひとつと言える。

また、順番に食べるので、すきっ腹にすっぽり収まる分量でやめられる良さもある。

そのぶん、昼食は極めて軽くする。

そして、夕食前に(すなわちトレーニング後)、チキンやナッツを食べる。したがって、夕食は軽い(炭水化物は基本的に摂らずに、リンゴやキウイにチーズや生ハムを載せて食べることが多い)。

冬場は、牛乳をホットにして水替わりに飲むような傾向にあるため、乳製品を多く摂りすぎているきらいはある。これが、翌朝の体重増につながるようだが、概して体調の良さには結びついていると思う。

意識しているのは、原則サプリメントとしてのプロテインは飲まないが(アミノバイタルを牛乳に溶かして飲むことはある)、タンパク質を多めに摂ることである。

こうしてふりかえると、無意識にちまたのダイエット法から影響を受けているとは思うものの、減量することが主な目的ではなく、「より良いコンディションを得るためにどんな食事をすればいいのか」を意識しているので、結果的に身体づくりが体重の安定にもつながっているのだと思う。

<きょうのRUN>

休養。

(筋トレは行う)

01/07(火) タツノオトシゴという落ち葉をiPhpne が見つけた日

脳が「スルー」してきたモノを、あえて見る。1/2に続けて2回目。

しかし、その難しいこと。なぜなら「スルー」してきたモノに意識を向けようとすると、それを探そうとし、その途端に何でもないはずのものに、皮肉なことに「何でもないモノ」という意味を見出そうとしてしまうからである。

そこで、iPhone の写真機能のうち「切り取り」を適当に使ってみた。それが上の写真。落ち葉がねじれている。じぶんはこんなところに視点を定めてはいなかった。ちなみに、当初撮影した写真がこれ ↓

「何でもないモノ」を撮ろう、という意識が見え見えである。役に立っていないモノは「意味」がないという決めつけが、そうさせているのだろう。役になっていないモノを見つけようという意識そのものが、意味あるモノこそ重要だ!という考えと表裏一体にして、同じ土俵に立っている。

ところが、iPhone のやつ、ここから「落ち葉」を拾い出すとは!

おそらくこの一瞬だけ、風によってどこかから運ばれてきた落ち葉にちがいない。およそ人間の手によってできたとは思えぬねじれ具合。ひとが触れたら、しゃくっと朽ち折れ、粉々になってしまいそう。よくぞここに居てくれた!とばかりに「タツノオトシゴ」のような佇まいで、コンクリートに寄りかかっている。L字型の鉄材と、旅の途中で話しこんでいるようでもある・・・。

というすべてが、じぶんが見出してしまう「意味」なのであるが。コトバにしてしまうことによる、限界を知る。

<きょうのRUN>

・9.64kmジョグ(キロ5分28秒)

・(130m坂道ダッシュ×5本)×2セット

・3.25kmダウン

01/08(水) UTMB当落はどうであれ、心の準備を始める。

いよいよ、あす(仏1/9)、UTMBファイナルの申し込み〆切である。

貯めたストーンはわずかだが、じぶんも申し込んだ。さて選ばれるかどうか。

抽選に外れても、それはそれで受け止めるつもりである。

だが、気分は高めていたい。ことしがダメでも、来年2026年がある。そう開き直って、一歩一歩進もう。

ということで、関連の本も読みたい。

一冊目は、UTMBの生い立ちを記した本。著者はシャモニー在住のライター。2023年に出たものなので、功罪交えたフェアな内容だと期待したいが、表題からすれば、そこまでではないかな? でも読みたい。

二冊目は、シャモニーを満喫するには、やはりチーズを(食べ尽くすのは不可能にしても)たくさん味わいたい。昨年シャモニーを訪れたが、後悔しているのは、チーズを存分に食べなかったこと。レース前にあまり慣れていないものを食べたくなかったので仕方がないのだが(さらにワインも控えていたため)、もっと挑戦してもよかった。その準備のために、チーズの本を読んで、日本から慣れておこう(※さらに「ソシオンセック」というサラミについてももっと楽しむために、ソーセージも知りたいなあ)。

シャモニー近郊の地域の歴史も学んでみたい。だがあまり翻訳の本が見つからない。そこで、興味のある分野からアプローチし、間口を広げていくのもいい。ローヌ県出身の料理人に、ポール・ボキューズがいるのだ。家庭料理や伝統料理をもっと知りたい。

<きょうのRUN>

・9.45kmジョグ(キロ5分20秒)

・9.00km Mペース走(キロ4分12秒)

・120m WS ×2

01/09(木) じぶんで「目標設定」する意義 〜ファルトレクを選んだ日

<きょうのRUN>

・3.88kmアップ

・5.00km 閾値走(キロ3分59秒)

・5.00km ファルトレク(250m RUN→250m ジョグ)×10

・2.88kmダウン

ランナーとしてのじぶんのコーチは、じぶんである。

しかし「じぶんでじぶんのコーチになる」というのは、本来は極めて難しいことなのだろう。厳しいトレーニングからはついつい逃げ出したい衝動が生じることもあり、𠮟咤するのは難しい。一方、逆に、体調を顧みずに無理をしてしまうこともある。

所詮、じぶんというものは、そのままでは「閉じた人格」なのである。信頼できる第三者にはなれない。客観的な視点を提示するのは不可能とは言わないまでも、至難の業である。

だからこそ、せめてトレーニングに目標を設定することで、自己管理することが重要だ。

きょうは、おかげで、よいトレーニングが出来たと思う。今週のセッションの目標は「早い動きを取り戻すこと」。先月故障したため、まだまだスピード練習を本格的に始めるには動きがにぶく、今週は少しでも脚がスムーズに動くようにするのがねらいであった。

その目標を肝に銘じていたため、きょうは、臨機応変にメニューを変更することが出来た。

もともと閾値走(5km)を2本行う予定であった。だが、1本こなしたあと、ちょっとだけ違和感があった。脚を、思う通りに地面に置いていけない感じがあったのだ。どうしよう? 走りながら、このあとのメニューについて、2つの選択肢が頭に浮かんだ。

ひとつは「無理をしてはいけないな。ペースを4:15くらいに落とそう」という消極論。

もうひとつは「いや!逃げてはダメだ。距離は縮めてもいいのでペースを上げるべきだ」という積極論。

ぎりぎりまで悩んだのだ。

だが、トレーニングの目標を思い出したことにより第三の選択肢が思いついた。「『早い動きを取り戻すこと』がねらいなので、ペースを上げてまで心肺を追い込む必要はない。とはいえ、ペースを落としてしまっては、せっかく3:59で走った動きが定着できない懸念もある。もったいないじゃないか・・・。あっ!」とひらめいたのが、ファルトレクである。

250mの速い動きと、250mのジョグで、10セット。

これなら、速いペースを維持しつつも、ペースを維持することにプレッシャーを感じることもない。ファルトレクは、本来、起伏のある森林でやるものらしいが(「fartlek」はスウェーデンのことばで「自在にスピードを変えて走ることを楽しむ」ぐらいの意味らしい)、それでも「楽しそう」と、気持ちが切り替わった。

というわけで、22-3分ほどファルトレクを行い、きょうのトレーニングを締めた。実際、ペースはキロ3:30-3:55ぐらいのばらつきのなかで自由に走り、ジョグは思い切りスローに落とした。それでも、それなりの強度を感じることが出来た。

われながら、よいコーチぶりであった。

01/10(金) 1月上旬セッションをふりかえる。

<きょうのRUN>

・03.96kmアップ

・15.0kmペース走(キロ4分24秒)

・01.30kmダウン

そして、1月上旬セッションの結果は―。

今週のセッションの目的は「速い動きを取り戻すこと」であった。

概ね達成できた。80点。きょうの 15kmペース走をどのくらい余裕を持って走れるかどうかで判断しようと思っていたところ、力むことなく、想定ペースのキロ4:30よりも速く走れた。後半8kmは向かい風が強かったがそこそこ押し続けることができた。

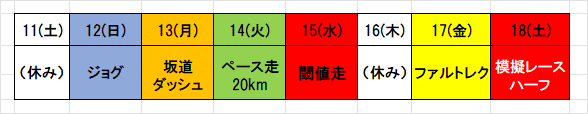

さて、次週からは「中旬セッション」。

目標は「無理せずスピード練習。Mペースを余裕を持って走ろう 」である。マラソンペース(4:14)で、まずはハーフをしっかり走る。そのためのスピード練習である。

具体的な成果は、1/18(土)の The Challenge Race で確かめる。

すでに11月に乗り越えてきた通過点なのだが、故障をしたので仕方がない。再度、ここから。まだ間に合う。

かくして、

1/12(日) 500mレぺティションで速い動きをデフォルトとしてなじませ、

1/13(月) 短い距離をMペースで楽に走り、

1/14(火) Mペースより速いペースで追い込み、

1/15(水) その成果を、20kmで確かめる。

そして、一日休みをはさんで、

1/17(金) ファルトレクで再び速い動きをカラダに思い出させて、

1/18(土) ハーフマラソンの模擬レース。

ここまで順調に進んだら、だいぶ遅れてしまったのだが、下旬からは距離走も取り入れてゆくつもりだ。

01/11(土) 家族の顔は忘れても…

ちょっとイイ話だなあ、と思ったのは、ラジオで聴いた、シティボーイズのきたろうさんと大竹まことさんのやりとりであった。しばらく前に聴いた番組だけど(「大竹まことのゴールデンラジオ」)、きたろうさんがこんなエピソードを明かしてくれた。

きたろうさんが散歩していたときのこと。目の前に、視覚に障害のある女性と彼女を介助する女性がふたり並んで歩きながら、こんな話をしていたという。「私も目が見えたら、大谷翔平さんの顔が見たいな」と。それを聞き「ああ、教えてあげたいなあ」と思ったきたろうさんが、番組において、大竹まことさんらとああでもないこうでもないと語り合うのである。

この一連すべてがなんかイイのであるが(ちなみに、きたろうさんは「プレスリーを日本人ふうにした顔」と言い、大竹まことさんは「昔話の金太郎のフンイキ」だと述べていた)、この話に関連して、おもしろい話を本で読んだ。

だが、どちらかと言うと、ショックな内容なのだ。恩蔵絢子『脳科学者の母が、認知症になる』という本でふれられていたエピソード(孫引きではあるが)。

生まれつき視覚障害のある方ではなく、途中から見えなくなった方の話である。見えなくなってからも、家族といっしょに暮らしていたらしい。先ほどのきたろうさんの例にならえば、その方も以前に見た有名人らの顔は頭の中でイメージできたのだ。ところが、なんと、家族の顔は忘れてしまうらしいのだ!

なぜか。どうやら、家族といっしょに暮らしていると、視覚情報以外の、様々な経験から来る情報がふんだんに上塗りされていくために、以前の視覚情報は更新されてしまうらしい。だから、顔が思い出せないという。

いささかショックではある。

だが、著者の恩蔵さんも指摘しているのだが、脳が整理する情報にはいろいろな種類が存在していることをフェアに見なせば、全然悲観することではないはずである。むしろ、私たちがいかに情報の価値に対して偏った見方をしているかを示唆している。

もしもじぶんも目が見えなくなったら、家族らの顔は忘れてしまうかもしれないが、大谷翔平は覚えているのかもしれない。その代わり、蓄積される経験を豊かに受け取ることが出来ればいい。

カラダのさまざまな機能が受け取る情報に敏感でありたいものである。

〈きょうのRUN〉

完全休養。

01/12(日) 「ことしの目標」とは、なぜ? 何のために?

「目標を立てる」ということについて、ぼんやり考えた。新年はじめに「ことしの目標は?」という問いかけが、テレビなどで盛んにやりとりされるのを耳にするので、さて、そういうものをじぶんは立てたことがあるだろうか?と思い立った。

「あれを達成したい」「これをやってみたい」という意味での希望はある。そのために「いついつまでにこれを仕上げておきたい」などの基準はある。そして、それがあることのメリットは十分に感じている。

だが「ことしの目標」なるものは、いったい何であろう? 多くの場合、なんらかの成長を目指したうえでの「日々の習慣」「処世術」みたいなものをあげるようだ。一方で、その成果を計る期日も基準もない。

昔のひとも「ことしの目標」を立てたのだろうか?

なんだかあまりきいたことがない。

成長や、そのために目標を立てるという風潮は、われらの時代の病理だったりしないだろうか、と、ちょっと思った。

<きょうのRUN>

・8.00ジョグ(キロ6分02)

当初の予定はレぺティションだったが、時間がなく(レぺをするなら、そのための準備もある程度しないとケガするので)仕方なくジョグのみ。

01/13(月) どこが衰えているか分析する

坂道ダッシュ(や、レペティション)は、苦手なトレーニングである。ほぼ全力で走れば歴然となる事実、それは若いときのようなパワーが発揮できないこと。

長い距離を走っているぶんには、なんとなく走れてしまうので自信を維持できるのだが、坂道ダッシュやレペティションとなると、ある種の限界に直面せざるを得ない。

衰えているのは、速筋である。

べつの競技においても、例えばバスケットボールのジャンプシュートが思うように出来なくなる。レイアップでさえも踏み切りが弱いのだ。

体力の衰えというものは、日常生活はもとより、全体的な感触としてはそれほど痛切に感じないものかもしれないが、個々の機能を分析すると、歴然と減退していることが分かる。おそらく、こうした減退が徐々にいろいろなところに現れてくるのであろう。

で、あればこそ「いま」が大事なのだと思う。

スピードを維持できるよう、できることをしたい。

速筋を回復するのが至難であれば、速筋と遅筋との中間の筋肉を、維持する方法があるというではないか。

坂道ダッシュやレペティションのようなトレーニングが大事なのは、そのためと認識している。

すなわち、フォームをいつまでもキープすることにもつながる。

<きょうのRUN>

・7.34kmジョグ(キロ5分02秒)

・130m坂道ダッシュ×5本

・130m坂道ダッシュ×5本

・3.33kmダウン

01/14(火) 今週のセッションを見直す

だらだらと無計画に走らない―。

早期退職してから意識していることである。

今週は、おととい、思うように走れなかったので、計画を修正した。

当初の予定では、休日明けに「レぺティション」を予定していた。だが、所用が入りジョグに切り替えざるを得なかったたため、修正した予定では、なるべく早く、速い動きの確認をするため、二日目に「坂道ダッシュ」を入れた。

そして、当初、レぺの翌日は強度を少し落として「短めのMペース走」をする予定であった。が、この際、それはスキップ。「20kmペース走」を入れた。すなわち、きょうである。ペースは「4:30」だが、いまのじぶんには決して楽ではない。

あすは「閾値走」を行い、少しでも刺激を入れておきたい。

あさって01/16は、休み。

明々後日01/17は「ファルトレク」で、再び速い動きを呼び起こす。

そして、01/18に「模擬レース」。マラソンペースでどのくらい余裕を持ってハーフを走れるのか、を試す。

<きょうのRUN>

・3.53kmジョグ(5分18秒)

・20.00kmペース走(4分26秒)

・1.05kmダウン

01/15(水) 男子高校バスケ・和歌山南稜高校についてちょっと考えた。

いやー、こんなすごい現実があるとは知らなかった。

男子高校バスケの話である。

昨年のウインターカップでの和歌山代表・和歌山南稜高校。たった5人で挑んだというではないか!(バスケットボール企画)ウインターカップ、記者が見た熱戦の裏側:朝日新聞デジタル。

しかも、一回戦でひとりが退場。4人で戦ったとは!

やっぱり負けてしまった。が、試合終了後に対戦相手の監督が、南稜のひとりひとりの選手を呼び止め、握手を交わしたという。

じぶんは、同年代の生徒を子として持つので、南稜の選手たちというより、対戦相手の監督の立場で、この記事を受け止めている。我がチームが勝つためにゲームを指揮しなければならないのに、気持ちはそう簡単に割り切れないであろう。「相手にも勝たせたい」そんな気持ちが芽生えやしなかったか。

実際にどんな指揮をしたのか。中途半端なゲーム展開をしてしまえば、おのれのチームにも悪影響が出るおそれもある。非情に徹して勝ちにゆくべきであろう。甘えを捨てて全力を出すことが、当事者たる選手たちにはもちろん、すべてのプレイヤーに対する礼儀でもある。

「勝負」の厳しさと深遠さを、推察した次第である。

<きょうのRUN>

・3.59kmジョグ(キロ4分59秒)

・5.00km閾値走(キロ3分58秒)

・4.50kmファルトレク

・3.44kmダウン

01/16(木) UTMB抽選結果が出ました!

Negative Draw (外れ)。残念。

さ、どうしよう?

もう一回TDS走るか?

ことしは、国内を存分に楽しむか? それもよい。

<きょうのRUN>

完全休養。

01/17(金) 彩の国も、中能登も、いいなあ。

UTMB落選して一日経った。

次の方途をきちんと考えていないが、悩ましいのである。じぶんはことし58歳になる。60歳を越えてもチャンスがあれば挑むつもりなので焦る必要はないとは思いつつも、やれるときにやらなければ、チャンスが巡ってくるとは限らない(TDSでも、もちろん挑みたい!)。

一方で、わざわざフランスまで行かずとも、挑戦しがいのあるレースは国内にもたくさんあるので、じっくり選んでじっくり攻略するのもよい(「彩の国100mile」を攻略するために毎週のようにコースに通った日々は、とても充実したものだった)。トレイルランニングの場合、コースをよく知っていると、苦しいときに、その苦しさを超えて、コースへの親しみが救ってくれることもある。「この先に、あの坂が待っている! だからやめられない」といった感情だ(理屈には合わないが)。

あるいは、これまで、住んでいる地域の近くのレースにばかりエントリーしていたが、遠くまで出かけてみるのも悪くない。

かつて、能登の「中能登トレジャートレイルラン」に出たことがあるが、見事にコースが整っていて感動したものだ。大会運営側が整備してくれたのかもしれないが、なんというか、地域の人々の几帳面さが「山」に表れているように感じ、とても良い印象を持っている。

ロングレースではなくても、ミドルをたくさん走ってみるのもいい。

もうちょっと悩む。が―。

<きょうのRUN>

いまは、ロードレースの時期である。

きょうは、強風と戦うが、所詮勝てぬ。風速は(iPhone の RunKeeperによると)風速27km/h と表示されていた。

・8.28kmアップ(キロ5分48秒)

・5.52kmファルトレク(250mRUN+250mjogg)×11セット

・2.57kmダウン

01/18(土) The Challenge Race に出てきた(今期2回目)

1/12(日)からきょう1/18(土)までの「今週のセッション」は、ハーフマラソンを走って最終日とした。

板橋区・荒川河川敷での、The Challenge Race である。

The Challenge Race は、ペーサーを潤沢に用意してくれるので模擬レースとしてエントリーすることがある、お気に入りの企画だ。

そのため記録を狙いにゆくのではなく、ピーキングを視野に入れたうえで、そのときの出来具合を確かめるために走っている。

今回は(先月故障をしてしまったので、一ヶ月あともどりしてしまったが)、サブスリーペースでハーフマラソンをどのくらい余裕を持って走れるのかをチェック。

思ったよりも良かった。

スタート直後(から3kmぐらい)は、ちょっとキツイかなと思ったが、その後よくなった。というのも、はじめのうちは集団の後方につけていたが、どうしても後方の選手たちは落ちたり上げてきたり、ペースの上げ下げが激しくなる傾向にあり(じぶんも、他の方々から見たらそう見えていたのかもしれないが)、そのたびにこちらも揺さぶられるので、チャンスを見計らってペーサーのすぐ近くに移動した。これが功を奏した。安定できたうえに、ストレスがなくなった。

とはいえ、17kmくらいから少し脚が重くなり始めた。

本来はフルマラソンを走りきることをイメージしていたので、まだ 弱い。

走り切った感触としては余裕は感じられたが、もっともっと楽に、そして余裕を持って走れないと。

いまの状態では、30kmぐらいまでは押してゆけるかもしれないが、40kmもつかどうか?

その意味でも、ペーサーの傍で走るのは勉強になる。

おおむねどのペーサーにも当てはまることだが、とても力が抜けている。サブスリーすなわちキロ4:15前後のペースなので実力を抑えているためであろう、「推進力すごい!」という印象はないのだが、タンタンタンタンとリズミカルにして、上半身のバランスもよい。崩れる不安のようなものを感じさせない。

さあ、あすは、次のセッションを考えよう。

<きょうのRUN>

・ハーフマラソン(キロ4分12秒)

01/19(日) 2月下旬のセッションを考えた。

今月もあと10日あまり。残りのセッションの計画を立ててみた。

この期間は、次にひかえる2月上旬のトレーニングに向けたプレステージ。2月からは、サブスリーに向けた「スピード持久力」の本格的練習に入りたい。

そこで、1月下旬の柱は、次の3つ。

①スピード走、②ロング走。上記はそれぞれに特化した個別の練習だが、それに加えて、➂それらを併せた練習。

まずは、どちらかといえば①と➁に重点を置く(2月以降に➂の頻度を上げてゆく予定だ)。

そのため、4種類の練習プランを取り入れる。主なねらいは以下の通り。

・「坂道ダッシュ」は強度を上げずに、全ての「慣らし」と位置付ける。そのため「休み」明けに行う。

・「ペース走」は、スピード走とロング走を併せたトレーニングとして、最終目的を知るための練習。原則キロ4:15で行う。

・「閾値走」は、スピード練習。キロ3:55前後で5キロを基本に、ファルトレクも併用する。

・「ロング」は、Mペースよりも落とし、3時間強をしっかり走りきる練習。※一日だけ諸般の事情からトレランも入れた。が、もしかすると、ロード30kmに変更するかも。

<きょうのRUN>

・休養。筋トレは行う。

01/20(月)「Go the extra mile」の"extra"とは?

<きょうのRUN>

・7.51kmアップ(キロ5分05秒)

・130m坂道ダッシュ×5本

・130m坂道ダッシュ×5本

・3.27kmダウン

きょうは調子が良かった。

坂道ダッシュをしてもカラダのキレが良い。5本ずつを2セット行ったところ、ふつうは2セット目ではタイムが落ちてしまうのだが、きょうは同タイム。

先週のセッションがとても効果的だったのだ。

こんなときは「もうひと踏ん張りしようか!」と欲張りたくなる。いわゆる、英語でいう「Go the extra mile」というやつ。

しかし、待てよ!と、踏みとどまった。

きょうの坂道ダッシュの目的は何か? それは、速い動きをカラダに思い出させつつも、きょうから始まる4日間のセッションの初日として「慣らし」の位置づけである。初日から心肺を必要以上に追い込む必要はない。

で、あるからこそ「Go the extra mile」の "extrta"の意味も柔軟に考えなければならない。

確かに「サブスリーを達成できるよう、スピード持久力を高める」ことが、今期の最終目的である。だが、そこまでの段階をイメージしておきたい。2月から本格練習に入るうえで、今月末はそのプレステージである。①明日1/21、②翌1/22、➂翌々1/23で、着実に実を結ぶほうが大事なのだ。

したがって、もし "extra" をするのであれば、いつも以上に丁寧に疲労抜きを行うことであろう。そして、股関節を念入りに回しておくことだろう。

上を目指して「やれるときにやれることをやる!」という、がつがつしたスタイルも時に大事だとは思う。が、じぶんは、じぶんのやり方を探っていきたい。

01/21(火) スピード感を忘れないうちにMペース走

きょうは、予定通り、マラソンペースでペース走を実施。

1/18(土)にもマラソンペースでハーフを走ったばかりなので、カラダがスピード感を忘れないうちに、なか2日で同じペースで走っておこう、というねらい。

ただし、距離は短くして 15km。

時間に換算すると、ほぼ1時間疾走することになる。キツ過ぎもなく、適度な強度。風がやや強めではあったが (15km/h)、このくらいの風には立ち向かっていかないと。カラダのキレは、きのうに引き続き悪くはなかった。

イージーランニングのように、考え事をしながらでも Mペースをほぼ維持できるのは良いのだが、それでも油断すると、1〜2秒は落ちてしまう。現時点での課題を言えば、その点である。余裕はありそうで、まだ完璧ではない。

今週からロング走もいよいよ(ようやく!)取り入れてゆく予定なので、故障しないよう肝に銘じるのである。

<きょうのRUN>

・3.05kmアップ(キロ5分22秒)

・15.00km Mペース走(キロ4分14秒)

・1.25kmダウン

01/22(水) アディダス アディゼロ Boston 12 をまた買う。

adizero Boston 12 を、新調した。

だいぶ手頃な値段で店頭にあったので「もう一足あってもいい」と判断。

早速、きょうの閾値走で試す。

新しいシューズなので独特の硬さはあるものの、形状としてはすでに履き慣れた感触なので問題なし(ただしクッション性はあまり感じなかったゾ。気のせいか)。

キロ3:45〜3:50くらいで走ったが、とても気持ちよかった。

これまでも、同じくアディダスの adizero SL2 と併用してきたのだが、Boston 12 はスピード練習にも、ロング走の練習にもより対応していると思う。

ただし、あすのロング走では、別のシューズで走る予定。

もう少し慣れておきたい気もしているので。

今期のレース用にするかどうか。まだ未定。

<きょうのRUN>

・9.41kmジョグ(キロ5分14秒)

・4.50km閾値走(キロ3分49秒)

・4.70kmダウン

01/23(木) 今週のセッション(1/20-1/23)をふりかえる。

今週のセッション(01/20-01/23)をふりかえりたい。が、その前に―。

<きょうのRUN>

・3時間走(31.68km)キロ5分42秒

・80m WS ×4本

かくして―、今週は以下の通り。

今週のセッションの目的は、2月からのスピード持久力訓練に向けてのプレステージであり、「スピード走とロング走のメリハリをつけて、それぞれのペースを確認すること」。

おおむね達成できた。

1/20(月)坂道ダッシュ。調子よく、2セットとも同タイム。

1/21(火) Mペース走。力むことなく走ることができた。

1/22(水) 閾値走。この日も力むことなく、キロ3:45前後で走る。

そして、きょう1/23(木)はロング走。3時間(5:42)。疲労なし。

スピード感も出てきた。一方で、きょうの3時間走でも(ジョグペースに抑え、まずは筋耐久力を確かめる目的であったが)余力はあった。スピード&ロングの両極を融合させた地点としての Mペースを充実させてゆくのが、2月上旬からのねらいである。

そこで、あすからの一週間では、期間中に休養を3日取り (01/24、01/27、01/31)、4日以上続けてトレーニングはしない。そのぶん、個々の強度を高めてゆくつもりだ。

01/24(金) いまなお、江川卓さん。

どんなに才能にあふれたアスリートもやはり老いは避けられないのだ、という記憶を、忘れないうちにメモ。

江川卓さん(69)である。プロ野球ファンではなかったじぶんでも、子どもの頃、ナイター中継で見たそのふてぶてしいほどの投げっぷりは記憶にある。野球のことなど分からなかったのだが、実況・解説者が驚きを込めてアナウンスする表現に誘導されるままに、「いま、見ておかなければならない天才がここにいるのだ!」という思いで画面に注目していたものだ。

その江川さんと、実際に一度だけすれ違ったことがある。22-3年前だと思う。ということは、江川さんが40代半ばである。その「大きさ」は仰ぎ見るほどであった。だが身長は183cmなのである。10代からバスケットボールをしていたじぶんにとって190cm台の大柄なやつも見慣れていたが、そういうレベルではなかった。全身の輪郭が極太で描かれ、なおかつマチエールのどっしりした油彩画が歩いてくるようであった。気持ちには、何ひとつ迷い事など無いかのごとく―。思わず道を開けたくなるほどの貫禄であった。

その江川さんが、去年の夏の甲子園で始球式を務めた。

始球式といえば、ほとんどの方が弓なりのボールしか投げられず、ホームベースに届かないのが、常。

「だが、ことしはエガワだぞ! これは前代未聞だ!」と、期待した。

はたして、結果は、あの江川さんも、始球式を務めてきた多くの方々とほぼ一緒(少しはマシだったが)。

ときの流れ、というものを実感した。

そして、ひとが老いる、ということをしみじみ味わった(もちろん身体での話であって、内面はいまだに「江川卓」であろう)

誰もが辿る道。さみしくもある。が、どこかうれしくもある。天才なんていないんだなあと開き直り、同時に勇気づけられる。

<きょうのRUN>

休養。筋トレは行う。

01/25(土) きょうの閾値走は「30分間走」

きょうのトレーニングメニューは、閾値走。

最近は「5km」を単位に行ってきたが、きょうは「30分間」という時間走を行ってみた。いつもより強度を上げてみたいのだが、きょうは休み明けであり、練習初日からいきなりスピードを上げるのも不安があったので、30分間という制限のなかで「よりよいペースを探ってみよう」というねらい。

はたして、「30分間」閾値走のスプリット結果は―。

スタート前のメドとしては、平均ペースキロ4分00秒くらいで7.5km程度と見込んでいた。結果も、平均ペースキロ3分58秒であったのでほぼ想定どおり。だが、スタート直後の1〜2㎞のペースを見れば分かるとおり、だいぶみだれている。はじめは突っ込みすぎ、直後でおじけづいてしまう。

後半はやはりペースが落ち、残り時間が見えてきた7kmの段階で「がんばっている」のが分かる。が、本来は、3:55くらいで安定して走れると理想的なのだろう。

とはいえ、3:58ペースでハーフマラソンをこなすくらいには上げていかなければならない。

このままコツコツと積み上げれば大丈夫だと信じる。

<きょうのRUN>

・11.72kmジョグ(キロ5分20秒)

・「30分間」閾値走(キロ3分58秒で、7.6km)

・1.66kmダウン

01/26(日) きょうの閾値走。も、「30分間走」

きのうに続き、きょうも「30分間走」を実施。

きのうと比較すると―、

平均ペースでは、きょうのほうが遅かった。

きょうが「4:01」で、きのうが「3:58」であった。

実際、風が強かったせいもあるかもしれないが、印象としては、きょうのほうがキツかった。しかし、データの偏差を比べると(=個々の記録と平均値との差)、きょうのほうが安定していることが分かる。実際、ピッチを比べても、同じことがいえる。

このことは、どう評価すればいいか?

ひとつには、きのうの経験から、ペースを安定すべく制御している可能性。悪くいえば「抑えている」(その割には後半も落ちているのは、シンプルに体調の問題もある)。

大事なのは、よいトレーニングになったかどうか。

結論から言えば「良かった」。確かに、きょうは「制御」してしまったために、追い込みが足りなかったかもしれない。だが評価したいのは、二日間のトレーニングを比較してみたこと、それ自体。

だいぶメンタルの違いが出ていると思う。

きのうは、ぶっつけ本番の、潔さがあった。

きょうは、コントロールしようという慎重さがあった。

次に挑むときに、どういう気持ちと、どういうペースで走ればいいのか。その組み立てに活かせばいいのである。

ひとまず、あしたは休むが。

<きょうのRUN>

・9.76kmジョグ(キロ5分19秒)

・「30分間」閾値走(キロ4:01秒で、7.48km)

・1.64kmダウン

01/27(月) 走らない走り方

きょうは走らなかった。

その前は2日間しか続けてトレーニングしていないので、本当なら走ってもいいのだが、この1月をふりかえってみたときに、今週くらいのタイミングでうまく休んだほうがいいと思っている。走るときは、しっかり走るつもりだ。でも、休むときも、しっかり休むほうがいい。

ただ、きょうも、走ることは、頭のなかにずっとある。

走りたい気持ちをガマンしているのではない。本を読んでいても、テレビでニュースを見ているときも、昼ご飯を食べているときも、「ああ、きょうは、走らない日なんだ」と、走ることが耳の後ろあたりで行ったり来たりしている。こういうのを中毒と言ったりする人もいるが、他のことも、手を抜いてサボってはいないので、悪いことではない。

豊昇龍は横綱になるのだろうか。きょう新聞を読んでいて、朝昇龍のおいであることを初めて知った。そういえば、似ている。二つに折りたたまれた新聞を開いてみては、その顔をながめ、似ていると思い、また折りたたむ。走ることを休むと、がんばっている人がみんな走っているように思えてくる。

それも悪いことではないと思う。

<きょうのRUN>

・休養。筋トレは行った。

01/28(火) 上には上がある

上には上がある。

何事もひとりでばかりやっていると自分の枠から出ることは難しいので、上を見て、上の人たちとやってみることは必要だ。

走ることも、もちろんそう。

だけど、走ることは、本質的には、ひとりのもの。

だから、頭のなかでは、他のランナーを思い浮かべてみるのもいい。

それでも、そうした空想は長続きしない。

いずれ、ひとりで、はあはあ戦い続けることになる。

結局、走ることは、競い合うことであるのだな。

<きょうのRUN>

・1.74kmアップ

・8.5kmペース走(キロ4分25秒)

・10.0km Mペース走(キロ4分12秒)

・1.93kmダウン

01/29(水) 強風だからこその、坂道ダッシュ!

きょうの練習メニューは、坂道ダッシュ。

いつも通り、130mの坂を5本。これを2セット。

もっとも、当初の予定では、きのう(01/28)行うはずであった。きのうは風が弱かったので、気持ちよくペース走をこなすには打って付けだと思い、順番を変えてみた。

おかげできのうは良かった。が、きょうは、すごい強風!

風をさえぎるものが無い橋の上を走ると、カラダを斜めにしてバランスをとらないと、一気に持っていかれる。

どっちみち、走るには適していない日なのだが、坂道ダッシュにはもってこいだともいえる。

坂道ダッシュは風が強くて、いや、むしろ強い風に向かっていくほうが、練習の効果をより引き出せる。全身が縛り付けられたように動きを封じ込められ、速く走ることなど出来ないのだが、そんな条件だからこそ、フォームを安定させる意識を高めることができる。

すなわち、

➀体幹を固め、

➁腕をしっかり振り、

➂脚もシザースを意識して蹴る。

強風のもとではあったが、苦手な坂道ダッシュも、少しずつキツくなくなってきた気がする。

<きょうのRUN>

・10.29kmジョグ(キロ5分08秒)

・130m坂道ダッシュ×5本

・130m坂道ダッシュ×5本

・3.26kmダウン(100mWS×4本 含む)

01/30(木) 1月下旬のセッションをふりかえる

<きょうのRUN>

・8.75km ジョグ

きょうは、午後から約束があるため、朝ランをした。

当初は30km走ろうと思っていたが、寒くてカラダが固いので無理しないことにした。あっさり9km弱。

あすは「休み」に決めているので、今月の月間走行距離も確定。

418.5km。

一方で、今月下旬のセッションは、以下の通り。

今月下旬セッションの目的は、「スピード走とロング走のメリハリをつけて、それぞれのペースを確認すること」。

どうふりかえろう?

スピード走については、意識はしていたが、実績としては物足りないか。7.5km〜10kmぐらいの距離をこなすのが中心となったので、キロ4:00〜4:10ペースでしか走っていない。ただし風が強かった日が多く、その割にはがんばった印象ではある。きっとレースになれば、キロ4:00弱でハーフマラソンを完走できるとは思っているが、さてどうか?

一方で、ロング走は、結局いちにちも出来なかった。本来は、きょう行う予定であったのだが―。1週間でワンチャンスしかないと思ったほうがいいので、確実に実施できるようスケジューリングするのが大事だな。

したがって、今回のセッションは、40点というところだろうか。

評価すべき点があるとしたら、2月からのスピード持久力練習に向けて、少し先取りして行ったことか? もっとも、中途半端だったかもしれない。良いほうに傾くか悪いほうに傾くか分からないので、このあとの計画において、うまく結びつくよう考えてみたい。

注意すべきは、月間走行距離が 420kmに伸びてしまったことである。

1月は、この半分もない。あまり急激に伸ばしたのはリスキーか。

負荷をかけ過ぎた印象はないが、こういうときの、ふとしたトラブルが怖い。まずは、あすはフツーに休む。

01/31(金) 2月の練習スケジュールを立てる。

2月の練習スケジュールを立ててみた。

ひとつの節目は、2/23(日)「ふかやシティハーフマラソン」。

このレースも、いわば、3/16(日)「板橋Cityマラソン」に向けたペース読みとしての前哨戦ではある。とはいえ、2/23に向けて、ひとつの仕上げを目指すつもりだ(そして、その後の3週間でゆっくり調整してゆく)。

基本的なメニューは、➀坂道ダッシュ、②閾値走、➂ロング走。

➀坂道ダッシュは、セッションのスタートとしての「ならし」。

②閾値走が、レベルアップの要。基本は「30分間走」。

➂ロング走は、週1。「4:40」から始めて「4:25」まで上げてゆく。

また、セッションによっては、ロング走の代わりに、Mペース走「4:15」で代替してゆくことも想定している(距離は15〜17km)。

そして、ファルトレク。これは、坂道ダッシュと閾値走とスピード練習を兼ねつつも、調整としても有意義だと思っている。2月中旬の調子を見ながら、うまく組み込んでみたい。

ことしも余裕はない。一年一年が勝負ではある。だが、来年もある!と、開き直ることも大事か。何と言ったって、ことしで止めるつもりはないのだから。

<きょうのRUN>

・完全休養。