構造力学の観点から適度ではなく過度なストレスに晒されたら早めに対処すべき事を図示してみるnote

過度なストレスはヤバい

いきなり語彙力無くて笑えると思うけど本当にヤバい…

今回のnoteはタイトルの通り、過度なストレスに晒されすぎて対処出来なかった時に、どんな事が起こるのか感情論的な話というより、構造力学の観点から図示していけたらと思っています

それではよろしくおねがいします…

※有料となっておりますがほぼ読む事ができます✎

鋼の応力ひずみ曲線図を用いていく

応力ひずみ曲線とはなんぞや?と思われる方の為に、まずはひずみ曲線図と言葉の意味から羅列をしていきますね

ひずみ曲線

➠ 応力ひずみ線図とは、縦軸を応力・横軸をひずみとして表した関係図。応力ひずみ関係

…………

…………?

まあつまり↓

こんな図です

・応力…設計強度を表すための1つの指標。物体の内部に生じる力の大きさを示す物理量➠物体の単位面積に対してかかる荷重(外力)に対し、それに応じる内力が発生する事=物体の変形や破壊などに対する負担の大きさを検討するのに用いられる

・ひずみ(英: Strain)…連続体力学における物体の変形状態を表す尺度。物体の基準(初期)状態の単位長さあたりに物体内の物質点がどれだけ変位するかを示す➠物体に力が加わり変形した場合に、変形前の形状に対してどれだけ変形したかを比率として示す

※ 比率であるため、単位はない無次元数

・A)降伏点(上降伏点)…鋼材が降伏(塑性)し始めるときの応力、降伏応力とも言う

・B)下降伏点…降伏点に達した後、応力が低下した状態

・C)降伏棚…しばらくは低下した応力を保持した状態

・D)引張強度…変形が進みながら降伏点を超える応力(最大応力 or 極限強度)に達した位置

・E)破断…金属などの材料が、衝撃などの原因で2つ以上の部分に分離する事

●鋼に荷重が作用しない時 ➠【応力=0, ひずみ=0】

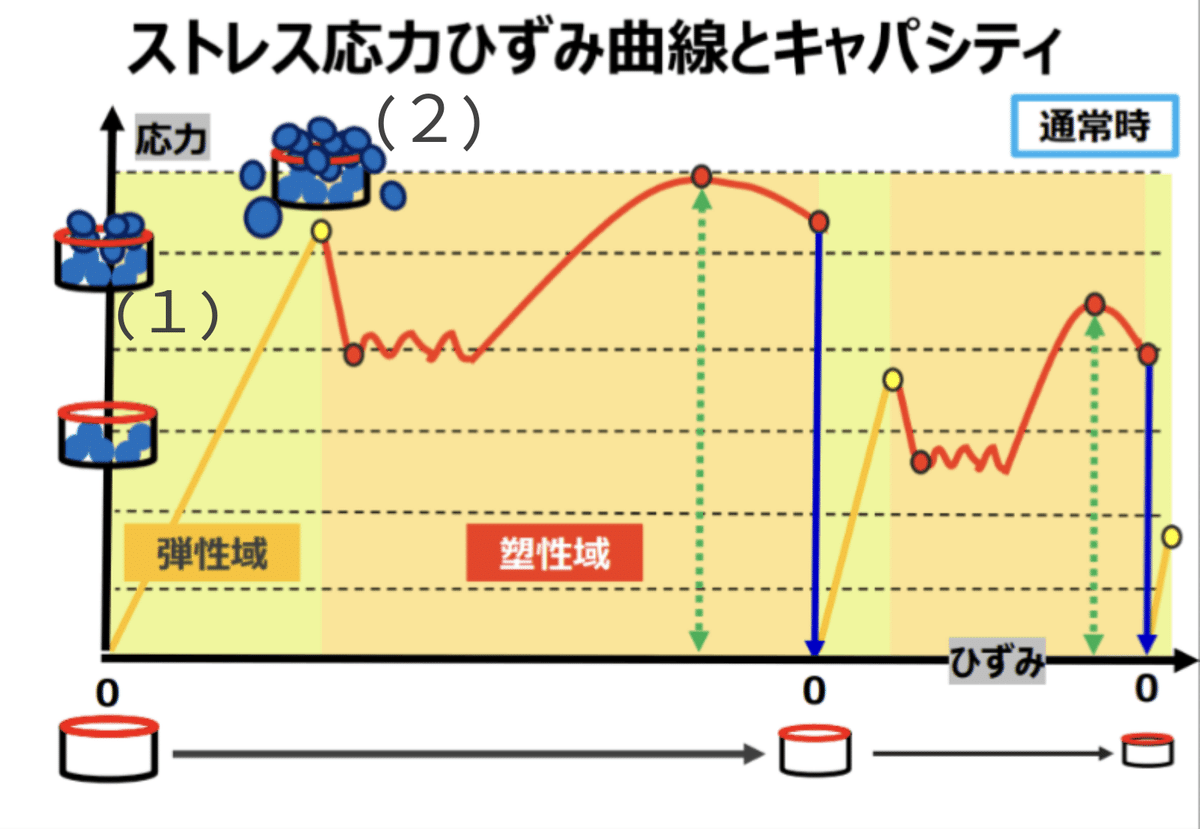

応力ひずみ曲線を描いた時に、降伏する前が弾性域、降伏した後が塑性域

➠弾性域…応力ひずみ曲線における材料が降伏するまでの領域

荷重を加えると応力とひずみが徐々に比例的に増えるが、降伏点に至る前で荷重を0にすると応力, ひずみ共に0に戻る = 荷重を加えるとひずみが生じるが、荷重を除荷するとひずみも無くなる(下の図①)

➠塑性域…降伏点を超えた塑性域では、加えた荷重を取り除いても“ひずみ”が残る=ひずみが0にならず元に戻らない(下の図②)

(※荷重を除荷したにも関わらず残った歪を『残留ひずみ』という)

= 弾性域はわかりやすく言うと、力を加えると変形し,力を取り除くと元に戻る性質で、塑性域は力を取り除いても変形が残る性質という事

上記の図に出てくる言葉は、このような意味合いを持っています

※弾性域と塑性域での戻り方の違い

①は弾性域内であれば、どれだけ応力がかかろうとも0に戻れる

②のような塑性域内に入ってしまったら、どこの位置でも0には戻れない

ではこれらを踏まえた上で、日々降りかかってくるストレスに置き換えてみます

ストレスにおける応力ひずみ曲線

そもそも何故ひずみ曲線に当てはめてみようと思ったかと言うと…

ストレスを受け続けた時に、心(脳)におけるストレス耐性は比例的に増すだけでなく、とある1点を越してしまうと、予測困難な動きをして、唐突に壊れてしまうなと思った事に起因しています

あくまでイメージですが、

心(脳)もストレスによる引張力を受け膨張していき、降伏点までは耐えられるものの、それ以降もストレスを連続で受け続けると、予測困難な反応を示し、最大応力(極限強度)を超え、断裂してしまう

この状態↑がストレスによる心身の破綻に当てはまるのではと

ちなみに良く見るであろうハンス・セリエ氏が提唱しているストレス曲線はこんな感じ↓でしたが、

※引用元 : 文部科学省

このストレス曲線の状態はどこで起こっているかというと僕の中でこれは、弾性域の中で何度も行ったり来たりしているイメージであり↓

※弾性域内でのフラクタル構造のようなイメージ

弾性域の事なのでストレス負荷が無くなれば、余韻の疲弊期を通るとしても何度も0には戻れているんだろなと思っています(破断はしていない)

だから本当にヤバいなと思うのは、ストレスに晒されすぎて一気に降伏点を超えてしまい破断まで到達した時…

今までのイメージ等を踏まえた上で、何もストレスに対処していない or 対処出来なかった場合(≒ストレス耐性を上げていない場合)、下の図のように

ストレス応力により、心(脳)の破断までいってしまったら、矢印Fのような突然の急降下をしてしまうイメージがあります

あえて名付けるのなら【ストレス応力ひずみ曲線】って所でしょうか

まあ名称は置いといて、なぜそれが本当にヤバいのか?理由として、

・急降下する高さの落差があると、心身へのダメージも大きく修復に時間もかかるから

・一度破断してしまうと、元の上降伏点より上にいける事は極めて少なく、上降伏点に達する位置が下がりうる事が多数だから(極限強度の低下) ≒ 破断した時の衝撃を無意識に思い出す事でストレスに対して敏感になる

…上記2点が大きく、

破断してしまうと筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)のような強度の症状が出現し、健全な社会生活が送れなくなる事にも繋がるのではないかと考えているからです

※筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)…免疫系、神経系、内分泌系の多系統の病態が関与する疾患

➠これまで健康に生活していた人が、ある日突然原因不明の激しい全身倦怠感に襲われ、それ以降強度の疲労感と共に微熱・頭痛・筋肉痛・関節痛・脱力感・思考力の障害や低下・抑うつ症状等が長期にわたって続く症状

※現段階では治療法が確定していない

●ME/CFSは「強烈な全身倦怠感」が「回復せず」に「日常生活が著しく困難になる」疾患で、一般的な慢性疲労とは全く異なる状態

→ 厚生労働省研究班の調査では、日本における人口の約0.1~0.3%(8~24万人)の患者さんがいるのではないかと言われていますが、正確なところはわかっていないそうです

ちなみに自身のキャパシティ総許容量と当てはめてみると、

負荷が増減したとしても弾性域内なら0に戻れるけれど、(1)キャパオーバーを経て(2)キャパシティの崩壊まで進むと破断へ突き進んでしまう

そして青矢印のような突然の急降下を経て、キャパシティの総許容量も減ってしまうイメージはあるので、破断する前にレジリエンス(≒ストレス耐性)は上げておかねばいかんなと常々思っています

破断してしまうと元には戻らないのか?

一度破断して、何も対策をせず現状維持のままで元の上降伏点に戻れるかというと、間違いなく難しいです

ただストレス耐性を増していけば、限りなく元の上限に戻れると思いますし、同じストレスがかかったとしても、紫矢印のように倍以上時間が稼げたりするのではないでしょうか

また上記のパターンだけではありません

少ない事例かもしれませんが、上手くストレス耐性を増していければ、今までより強固なストレス耐性が身に付くかもしれません

まさに理想的な回復と言えますよね

理想的な応力ひずみ曲線とは

理想的な曲線の描き方としては(全て描けてないのだけれど)、

このような弾性域が広くて長いイメージ

そしてキャパシティの総許容量も増していくイメージ

ストレス耐性を上げる事で上の図のように、弾性域を広げ0に戻れる状態を長く保っておけたり、同じストレス応力がかかったとしても、降伏点に達するまで3倍以上時間が稼げたりする

なので、“ストレス耐性を上げる”という事は、かなり重要で優先性が高いのではと最近強く思っています

ストレス耐性をつけるには

ちなみにストレス耐性についてはこちらの記事で少し触れていますが、下の図でも解決策として腑に落ちるのではないかと↓

つまり、ストレスを言語化し自己理解をさせる➠自分の認知の仕方(ストレスの受け止め方)を変えるにはどうするのが良いかという事ですね

その為には“余白”という概念も必要不可欠です

上記でも出てきたキャパシティについてもまとめていますので、こちらからどうぞ↓

自分に余白が無ければ、ストレス耐性など上がりようもありません

ではまとめましょう✎

ここから先は

¥ 100

よろしければサポートお願いします!頂いたお氣持ちで更なる施術の検証に励み、皆々様に還元してまいります