白峰三山縦走

【山行概要】

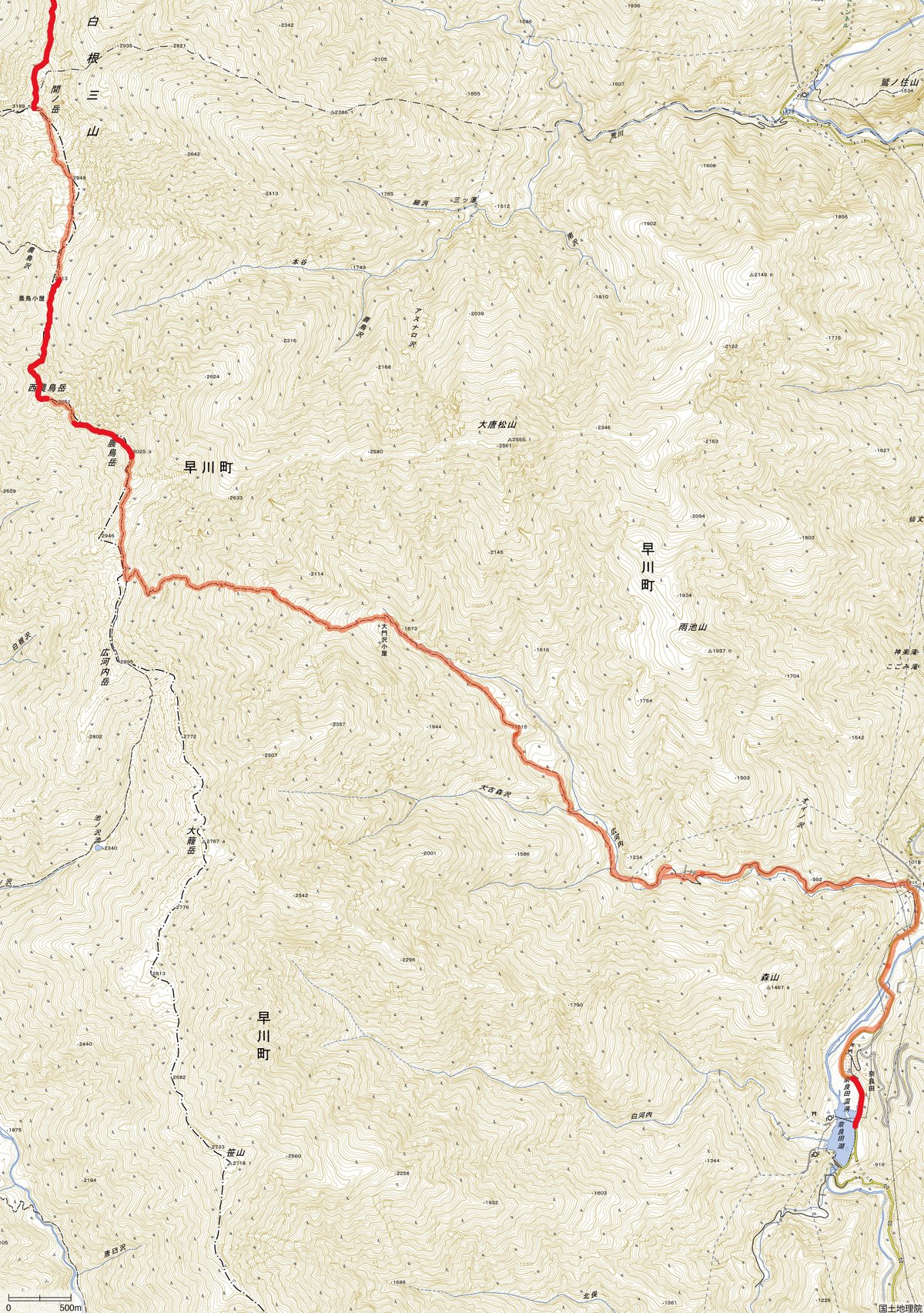

広河原(06:30)⇨白根御池小屋(07:30)⇨肩の小屋(08:50)⇨北岳山頂(09:20)⇨北岳山荘(10:00)⇨間ノ岳山頂(10:30)⇨農鳥小屋(11:00)⇨西農鳥岳(12:00)⇨農鳥岳(12:30)⇨大門沢小屋(14:30)⇨奈良田(16:00)

総距離:29.1km

累積標高:2,424m / 3,132m

日付:2021年10月2日

「一番目より二番目のほうが難しい」

なにかの競技会や、コンテストに出場するような話ではありません。日本でも世界でも、一番目は大体みな知っていますが、二番目となると難しい。

例えば、日本で一番大きな湖は琵琶湖ですが、二番目に大きいのは?答えは、霞ヶ浦。また、日本で一番長い川は信濃川ですが、二番目に長いのは?答えは、利根川です。

では、日本で一番高い山は富士山(3,776m)ですが、二番目に高い山は。答えは、北岳(3,193m)です。よしんば答えられたとしても、それがどこにある山か知っているひとは少ないと思います。ましてや、登ったことがあるひとに限れば、ほとんど知られていないのではないでしょうか。

東京から南北アルプスにアクセスする際に利用する中央高速道路。東京都を出て神奈川県をとおり、山梨県にはいるとしばらくは標高差のある山間をぬっていきます。そして笹子トンネルを抜け、勝沼インターチェンジをすぎると広大な甲府盆地に出ます。甲府南インターチェンジを過ぎ、笛吹川をこえる橋梁をわたってちょっとすすむと、高速道路の左側に緑色のカントリーサインが見えてきます。このカントリーサインには、北岳のシルエットがデザインされたイラストとともに、「南アルプス連峰 最高峰(北岳)3193m」と書かれています。天気がいいと、ここから鳳凰山越しの雄大な北岳を見上げることができます。

この本邦第二の高峰北岳と、それに隣接する間ノ岳と農鳥岳は白峰三山と称されます。この三つの山は、遠方からながめると寄り添っているようにみえ、またそれぞれが特徴的な山容をもつことから山座同定が容易であり、山をやっている人間のあいだでは、槍ヶ岳のようなアイドル的人気があります。

以下、深田久弥「日本百名山」から引きます(深田久弥「日本百名山」80. 北岳。原文縦書き)。

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

この北岳の高潔な気品は、本当に山を見ることが好きな人だけが知っていよう。白峰三山の中でも、北岳は形がスッキリしていて、清秀な高士のおもかげがある。南の間ノ岳や農鳥岳から見ても立派であるが、少し近すぎる。むしろ北の駒ヶ岳やアサヨ峰まで退いて望んだ時の北岳の姿は、まことに絶品である。屹と天を突くような鋭い頭角をあげ、颯爽として軽薄でなく、ピラミッドでありながら俗っぽくない。惚れ惚れするぐらい高等な美しさである。富士山の大通俗に対して、こちらは哲人的である。

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

この、「富士山の大通俗に対して、こちらは哲人的である」はまことに言い得て妙。深田は北から眺めた北岳を賞賛していますが、わたくしは誰がなんと言おうとも、東側に屹立する鳳凰山から眺める、北岳そして白峰三山の勇姿が比類なきものと信じています。

鳳凰山観音岳付近から望む白峰三山の勇姿。ピラミダルなピークを持つ頂が北岳。その左(南)に見えるピークが間ノ岳。さらに左にみえる、平らな稜線の峰が農鳥岳。2022年5月中旬撮影。

白峰三山の特徴を、ひとことに凝縮し評するならば、「どでかい」。稜線にあがって、それぞれの山に近づいていくと、ひとつひとつの峰が独立した塊として極めて明瞭で、さらにそれぞれが極めて大きい。以下、深田久弥「日本百名山」から引きます(深田久弥「日本百名山」81. 間ノ岳。原文縦書き)。

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

北岳・間ノ岳・農鳥岳は普通白峰三山と呼ばれているが、これは白馬三山(白馬・杓子・鑓)や立山三山(雄山・浄土・別山)のように、一括して呼ぶにはあまりにも規模が大きすぎる。三山ともそれぞれ独立した山の風格を持っている。それは穂高群の奥穂・前穂・北穂などの差の比ではない。例えば北岳から間ノ岳を眺めよう。おどろくほど厖大な山がデンと坐っている。山容から言っても、距離から言っても、全く別の山という感じである。

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

北岳は本邦第二の高峰であることは先に述べましたが、となりの間ノ岳は標高3,190mで本邦第三位。そして、農鳥岳は最高峰の西農鳥岳が標高3,051mで本邦第15位です。この稜線は、文字通り3,000m級のスカイライン。これに匹敵する、膨大な山嶺を有しかつ長大な3,000m級の縦走路は、聖岳から赤石岳そして悪沢岳へとつなぐ路ぐらいでしょうか。

どちらも南アルプスです。この南アルプスは、プレートテクトニクスの作用で大きな力が加わったことで形成された山岳であること(現在も隆起が続いている)、また急な川の流れによる河食作用により谷が削られ、あちこちで峡谷(いわゆるV字谷)が形成されたことから、それぞれの峰がはっきりとした巨大な山容を持つ、という特徴があります。そのぶん、登山道は急峻で険しい。そこが、北アルプスと大きく違うところです。以下、環境省の資料から抜粋します(*1)。

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

南アルプスはこの100万年間で急速に隆起したと考えられており、この間の隆起速度は約3mm/年以上であり、これは世界でもトップクラスの隆起速度であると考えられている。このような激しい地殻変動に加え、温暖多雨な気候下にあるため、降水や河川による浸食作用も激しい。このような地域は「湿潤変動帯」と呼ばれ、南アルプスは現在活動中の湿潤変動帯の山岳地形として、世界で最も典型的な例と言える。その結果、斜面崩壊や河川の下刻によりV字谷が発達し、さらには山体の重力崩壊や巨大崩壊地が発達し、湿潤変動帯に特有の地形が形成されている。

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

またJR東海による、リニア中央新幹線に関連する環境影響調査資料(*2)によると、「南アルプスは、フィリピン海プレートの浮揚性沈込みと水平圧縮により広域的かつ連続的に隆起」しており、「南アルプスにおける隆起量は、最大で約4mm/年程度」とのこと。

南アルプスは登山口までのアプローチが深い峰が多いことと、先述のように急峻な山岳が多いことから縦走登山の計画の難易度は北アルプスより増します。万が一の事態に備えて、装備は完全にして出発です。

よおく目を凝らすと、地蔵岳のオベリスクが見えます。

鳳凰山地蔵岳のオベリスク。地蔵岳にて。2022年5月中旬撮影。

ここが、本邦第二位の高峰です。

遠方には八ヶ岳。

オベリスク見えています!

こちらです。

「日本百名山」の深田久弥は、この池山吊尾根から北岳へと登っています。以下、「日本百名山」から引きます(*3)。

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

私が頂上に立ったのは、十月半ばすぎの奇麗に晴れた午後遅くだった。その朝私たちは池山小屋を出発して、吊尾根と呼ばれる山陵を辿った。急坂を登りきって、匐松の敷いている緩やかな広い尾根へ出た時、ひょっこり北岳が私たちの前に現れた。ずっとそれまで隠れていた峰が、あまりにも不意に、あまりにも高く、あまりにも近く、私たちを驚かすように姿を見せた。

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

この写真は、北岳山頂から池山吊尾根を見下ろすアングル(深田らは、写真奥から手前方向に登ってきた)ですが、急坂といい、広い尾根といい、眼前に突然現れた北岳といい、まさに深田がたどった道を彷彿とさせる情景です。現在池山小屋(池山御池小屋)は廃止されており(無人避難小屋があるのみ)、登山地図上この池山吊尾根は破線で表示されていて、一般の登山道ではありません。

深田久弥が「例えば北岳から間ノ岳を眺めよう。おどろくほど厖大な山がデンと坐っている。山容から言っても、距離から言っても、全く別の山という感じである。」と描写するのが、この景色です。

オベリスク見えています!ほんとにわかりやすい。

山頂の標柱に「特殊東海製紙社有林」とありますが、静岡県側の広大な山域は、この株式会社特殊東海製紙が所有する私有地であることを知るひとは少ないでしょう。

この西農鳥岳から農鳥岳にかけての稜線は、高尾山山頂からも見えます。

高尾山山頂からの山座同定図。向かって右の方にみえる、冠雪したなだらかな頂が農鳥岳の稜線です。

(注1)

《国土地理院コンテンツ利用規約に基づく表示》

https://maps.gsi.go.jp/help/termsofuse.html

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図:電子国土Web)

GPSデータに基づく軌跡を描線

*1

環境省 HP (4)南アルプスhttps://www.env.go.jp/content/900493587.pdf

閲覧日:2024年10月16日

*2

JR東海 JP リニア中央新幹線 中央新幹線計画に関する公表資料等 環境影響評価の手続き

閲覧日:2024年10月16日

*3

深田久弥「日本百名山」、新潮文庫、平成十五年四月二十五日、P.419