コトデラシオンさんと #断片をつむぐ 「第二回:写真を撮る動機」

この記事は、前回の記事「第一回:光の種類に注目して写真をみる」(2020/9/16)のつづきです。

この記事だけを読んでも愉しめるようにつくっていますが、より深く愉しんでいただける方は、ぜひ「第一回」にもお目通しいただけますと幸いです。

前回同様、コトデラシオンさんが撮影し、「 #断片をつむぐ 」という企画に提供してくださった写真をもとにして、この記事は書かれています。

*

コトデラさんは僕の質問にとても丁寧に答えてくださいました。

僕は、日常的に写真を撮ることはありません。どんなこともまず文字にして(あるいは文字に起こすことのできる状態で)保存することを考えてしまうからです。

けれども、僕が写真を撮る人の心裡に強い関心を抱いていることは事実です。プロであるとかアマであるとか関係なしに。オリンパスのカメラであるとかアイフォーンのカメラであるとか関係なしに。

どうして写真を撮るのだろうか? この問いをきっかけにして、みずからが文章を書く/演劇をつくる理由を探ってみたい。

*

「写真は、経験と一緒に切り撮れるもの」とコトデラさんは言いました。そればかりではありません。「写真には経験も写りこむ」のだというのです。

これは僕にとってたいへん意外な返答でした。写真ほどに客観性に優れた媒体はない、と考えていたからです。

でも、稽古後に石塚晴日さんが記してくれたドキュメントを読んで、僕はなるほどと頷きました。

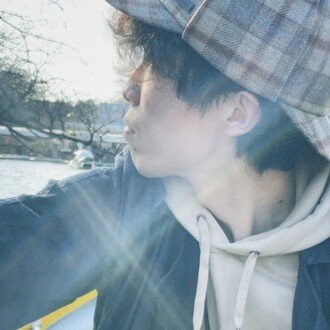

人間以外の目線や立居ではない目線で撮られた写真は面白い。1枚目の写真は、斜め下から撮られている。撮っている人が、通常写真を撮るときにしない姿であるとき、撮っている人に起こっているドラマを想像してしまう。

(1枚目の写真 撮影:コトデラシオンさん)

写真は、たしかに特定の場所や時間のコピーであって、客観性に優れていると言うことができる。

けれど、視点の独自性や撮る動機はフォトグラファのオリジナリティである、と言うことはできないでしょうか。

「1枚目の写真は、斜め下から撮られている」。このとき、写真は撮影時におけるコトデラさんの視点を保存している。

写真とはいわば窓のようなものであるかもしれない。カーテンを開ければ、自宅の窓からはいつもの風景をいつもの視点で眺めることができます。

「写真はろ過装置なんです」とコトデラさんは言いました。「現実で嫌な出来事に見舞われても、写真には好ましかったころの季節が保存されている」

コトデラさんのはなしを聞いていて、僕は思いました。これは間違いなく金言であると。記録は記憶に勝るのだと。

写真という窓は、何も撮影者にだけ、開放されているわけではありません。鑑賞する人全員が、その保存された視点を愉しむことができます。

たとえば、こんなふうに。「人間以外の目線や立居ではない目線で撮られた写真は面白い」。そのとき鑑賞者は「撮っている人に起こっているドラマを想像してしまう」かもしれない。

それに付随してコトデラさんが語ったこのことばが印象的でした。「(写真は)フレームに収めてしまえばなんでも物語になる」。

この記事が参加している募集

今日も最後まで読んでくださってありがとうございます。 これからもていねいに書きますので、 またあそびに来てくださいね。