【オススメの親子旅】青森のアート教育の歴史を知る。十和田、八戸へアートとデザインをめぐる旅

今日は番外編でプライベートの旅のことを書きます。青森県の「十和田」「八戸」へアートとデザインの旅。アート活動と子どもたちの育ちについて考える旅となりました。

青森のアートスポット

青森県の「十和田」「八戸」は岩手からは車で2〜2時間半。

青森県には

・青森県立美術館

・青森公立大学国際芸術センター青森

・弘前れんが倉庫美術館

・八戸市美術館

・十和田市現代美術館

と5つの美術館・アートセンターが連携して存在しています。

また、それに付随して八戸市では、「はっち」や「八戸ブックセンター」の取組、「南郷アートプロジェクト」や「八戸工場大学」のアートプロジェクトなど、地域をテーマにアートが持つ力でそこにいる人一人一人が、まちづくりやアート、文化づくりの主役として活躍する「アートのまちづくり」を推進しています。

今回は十和田市現代美術館と、八戸市美術館に行ってきました。

現代アート満喫! 十和田市現代美術館

まずは今回2回目の十和田市現代美術館。世界的にも有名なアーティストの作品が常設展示されていて、アートとは何かがわからなくても子どもも遊園地のような感覚で楽しめる美術館です。

制作年:2007 ミクストメディア サイズ:155×110×405 cm

どうなってるの?どんな感じ?面白い?怖い?でかい!小さい!暗い!? なんか変。などなど。

作品に見て触れて、いつも感じないような子どもの五感をぐいぐいと刺激してくれます。大人も、前は作品を見てびっくりするだけだったけど、今度はもっと違う角度でアートをゆっくり楽しみたい。そんな想いが生まれました。

野外にもアートが点在しているので、じっくり時間をとって遊びながら散歩しながら子どもと訪れてみてください。

今やってる版画の展示がおすすめ、八戸美術館

続いては八戸美術館です。今回の目的は十和田現美だったのですが、こちらの八戸美術館の展示が素晴らしかった。

かつては寂れた施設だったそうですが八戸市美術館は、市民の文化芸術活動の拠点と「アートのまちづくり」の中核施設として、2021年11月3日にリニューアルオープン。

市民が自由に出入りし、大型の企画展のほか、市民ギャラリー展示も賑わっていました。

八戸市美術館のテーマは、「種を蒔き、人を育み、100年後の八戸を創造する美術館~出会いと学びのアートファーム」。作物が実るように人や街が育つ、畑(ファーム)のような美術館。豊かな機会の創出を生み出す施設となっています。

美術館という施設をつくるだけではない、使うことまで含めた新しい美術館のあり方を話し合ってこられた街の取り組みの結果のようでした。関わった方々のインタビュー本もありました。

青森のアート教育の歴史

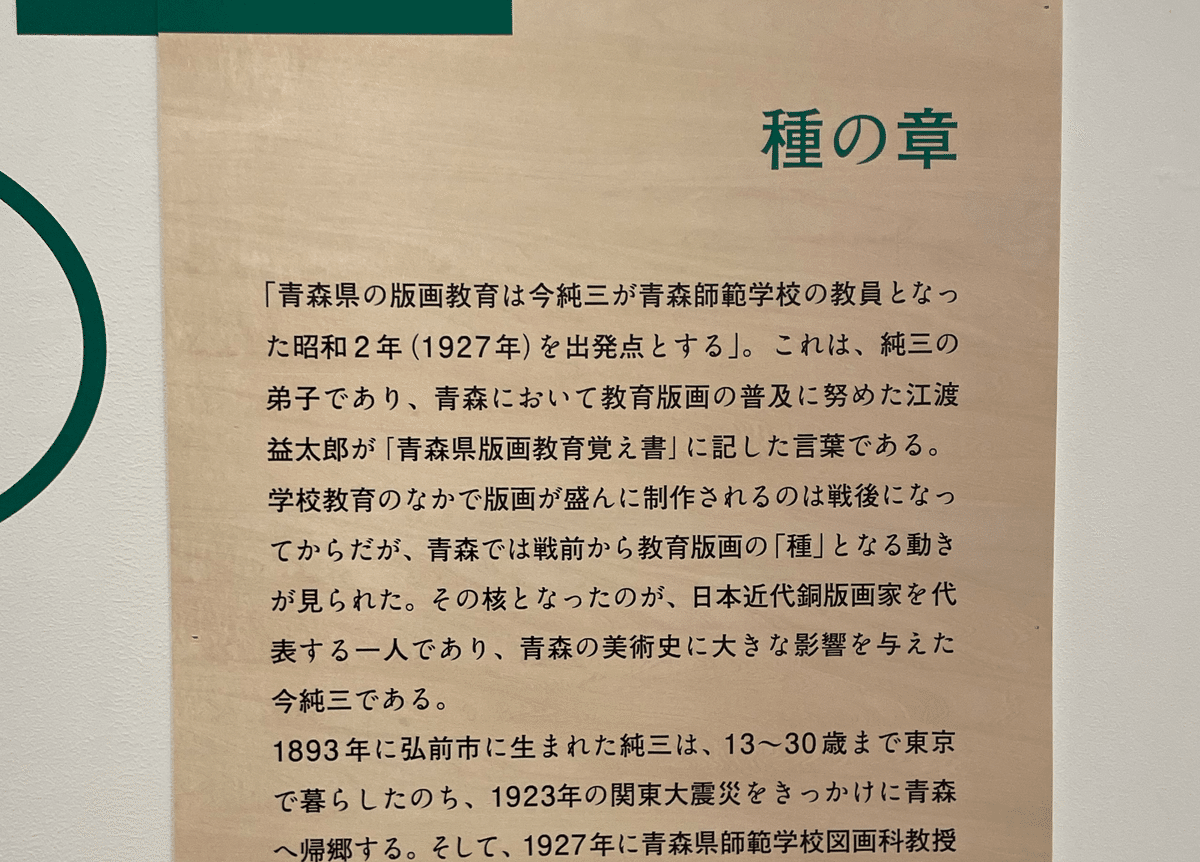

八戸で見たのは「風のなかを飛ぶ種子 青森の教育版画」という展示です。

宮﨑駿監督の映画「魔女の宅急便」の劇中画のモデルとなっている版画。なんと、青森の子供達の作品だったとは。

青森の教育版画は青森の版画家を中心に1930年代から始まりました。版画家や、先生たち、子どもたちが中心となっておこなった「民間教育運動」のことで学習指導要領に沿った教育内容ではない、オルタナティブな教育です。その後1950~90年代の「教育版画運動」の流れを受けて活動は青森全県に広がります。

展示では小・中学生の子供達の版画や、版画の指導を行った版画家の作品、関連書籍など約250点を展示。受験や学業重視の教育に反して版画で「人づくり」に取り組んだ壮大な青森のアート教育の系譜、歴史がわかる展示です。

青森の版画教育の歴史

版画を教育に取り入れて子供達にさせようとしたことはなんだったのか。当時は中学生が進学組・就職組に分断され、進学を目指す子どもは高校受験のため競争させられることに対する疑問が、社会的に高まっていた時代。絵の上手さよりも、生活を見つめることを重視した版画指導がなされ、青森の子どもたちは人々の暮らしや生き様を、「版画」という手法で表現してゆきます。

自由にペンで絵を描くのとは違う。思うようにいかない線の表現。版画は版を押した時、絵が反対になるので想像力も養う。見えない場所までじっくり見よう、表現しよう、伝えようと努力する。そんな制限や創意工夫の中で人々の暮らしや命、生活の中の美を見つめる「目」が育ってゆきました。

また、そこから物事の本質に迫ろうとする姿勢、平和、戦争、自然への考えや、未来想像・創造など、計り知れないものが子どもたちの内側に育っていったことが今回の展示で手に取るようにわかりました。

昭和の時代、教育版画運動が蒔いた「種」は現代の青森の街や教育、子どもたちにどう影響しているでしょうか。会期|2024年10月12日(土)〜2025年1月13日(月・祝)までやっていますので興味のある方はぜひ行ってみてください。

青森の教育版画についてはさらに深掘りしたくなり、関係者の書いた本を取り寄せました。

八戸ブックセンター

八戸美術館から徒歩ですぐの八戸ブックセンターではちょうど本の装丁デザインに関する展示が行われていました。ブックデザイナーがつくる「仕様書」は、いわば本の設計図をテーマにした小さな展示です。「ブックデザイナーの仕様書展」は3回目となるそうで、名久井直子さん、水戸部功さん、重実生哉さんがデザインした本がデザインの仕様書とともに紹介されていました。

花巻市立図書館で借りた大好きなドラえもんの想定がまさか、こんな風に行われていたとは。

このドラえもんの漫画はとても立派な上製本で、「100年後、22世紀の未来まで『ドラえもん』を届けたい」がコンセプト。装丁、印刷、製本、用紙など仕様に徹底的にこだわった永久保存版。本を100年後に残すための取り組みだそうです。

装丁家の仕事。本棚に潜む、誰かの想いのこもった「デザイン」にふれることができました。

ハンモックやベンチでゆったり本を楽しめるスペースがあります。

またゆっくりと青森を訪れたいと思います。青森県立美術館ではナイトミュージアムも開催されていますよ〜。

青森の旅、おまけ。

「はなだて 朝市館鼻岸壁朝市」に寄り道。早朝から数多くの美味しい店が軒を連ねます。朝9時には閉店の店も。朝ごはんは食べずに行きましょう。

真冬以外はこちらの十和田湖畔のコテージ泊もおすすめです♪