構築論的理学療法という提案【プロトタイプ】

はじめに

この記事は、1人のしがない理学療法士の、小さな思想体系である。

急性期や回復期、そして現在では生活期の分野で働くなかでの気づき。

研究活動を通して感じた違和感。

様々な人・本を通した感じたことをブリコラージュして、まとめてみたプロトタイプである。

プロトタイプであるから、随時更新していこうと思っている。

1章:構築論的理学療法とは何か

構築論的理学療法とは何か。

これを述べる前に、そもそも『構築論』とは何か、これと対比される『実在論』とは何かを、確認しておこう。

宮坂道夫著『対話と承認のケア ナラティブが生み出す世界』より抜粋する。

構築論:物事を<人間の認識によって存在する>と見なす

実在論:物事を<人間の認識とは独立して存在する>と見なす

この記事では主に医療や理学療法について述べたいので、構築論・実在論についての詳細は割愛させていただく。

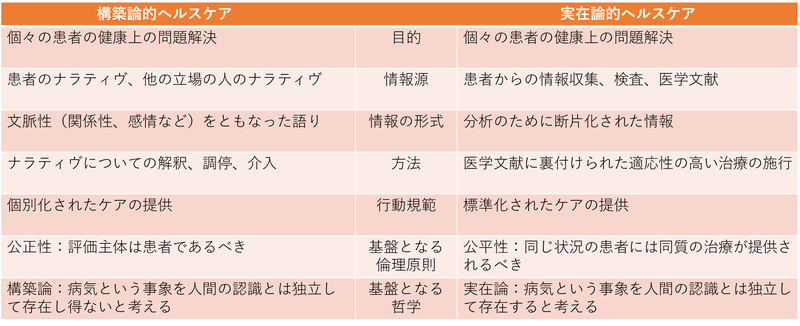

では、構築論・実在論とヘルスケアの関係ついて、その定義を宮坂道夫氏の同書から引用する。

(…)実在論と構築論に裏づけられたヘルスケアは、個々の患者の健康上の問題を解決するという目的そのものは共有しつつも、その方法論は異にする。

実在論的ヘルスケアは、今日のエビデンス・ベイスト・メディスン(EBM)そのものと言えるかもしれない。ケア者は知識体系のなかで、目の前にいる患者をとらえ、分析し、診断と治療を行う。その際に、患者からの情報収集、検査、医学文献などが主な情報源となる。

(…)構築論的ヘルスケアとは、本書で「ナラティヴ・アプローチ」と呼んでいる、ヘルスケアのもう一つのあり方である。ケア者は患者を一個の知識体系と見なし、その視界のなかで問題をとらえなければならない。(…)主な情報源となるのは、患者のナラティヴと、他の立場の人、たとえば患者の家族や、他のケア者などのナラティヴである。

ここでは、文字通りのナラティヴすなわち会話や筆記による「語り」のほかに、「表象」すなわち患者の経験を表し、反映しているもの ー 表情や顔色、しぐさ、習慣、行動なども、情報源となり得る。

また同書にて、ヘルスケアの3つの関心領域として、「身体機能」「生活機能」「人生史」が挙げられている。「人生史」といっても今一つピンとこないと思うので、その定義を引用する。

人生史とは、誕生から死に至るまでの患者の人生の歴史であり、現在の時点から眺めると、これまで生きてきた「過去」と、これからの「未来」という二つの方向性をもっている。(…)この次元には「機能」という味気ない言葉は似つかわしくなく、たとえば「影響」とか「満足」といった表現のほうがよいかもしれない。腎臓に関連した問題が人生史の次元に影響をもたらすのは、「透析を受けるために通院することで、家族に相当な負担をかけるし、いっそのこと、透析など受けないほうがよいのではないか」と思い悩むようなケースである。

注意していただきたいのが、宮坂氏の同書でもたびたび強調されているが、わたしも「実在論的」な考えを否定するつもりはない。

わたしが大切だと思っていることは、現在、理学療法士の世界では(その他のリハビリテーション業界もきっとそうだが)、実在論に立脚した治療体系「のみ」が存在していると思う。つまり、構築論に立脚した治療体系は、少なくとも理学療法の領域においては、まだ確立されていないのではないか、ということだ。

もちろん、実在論には「エビデンス」という強力な武器があるわけで、その力によって体系化が非常にしやすい。

一方で構築論は、より個別性が強調されるものであるから、エビデンスとして示すことは難しく(エビデンスとして示すこと自体が適切でないともいえる)、そのためどうしても実在論の思考に慣れた方からすると納得がしにくいものだったり、治療体系が全体としてボヤっとしたりしてしまう。

それでも、たとえボヤっとしていても、構築論的な理学療法の「なんとなくの形」を示していくことは、重要なことに思えてならない。

それを示すことによって、実在論に立脚した理学療法の限界を提示することができ、二項対立ではなく、両者を適切に組み合わせた理学療法を提供することも可能であると考える。

なので、この記事ではひとまず、構築論的な理学療法の「なんとなくの形」を示してみたいと思う。

ポイントは、以下の図で示すように、「△」から「▽」への転換である。

「△」から「▽」への転換

まず、以下の図をご覧いただきたい。

情報の価値について、実在論的理学療法では、身体機能>生活機能>人生史の順に価値が高く、構築論的理学療法では、人生史>生活機能>身体機能の順に高くなる。

情報の複雑さについては、実在論的理学療法・構築論的理学療法の双方で違いはなく、横幅が広い順、つまり、人生史>生活機能>身体機能の順で複雑になる。

この図で両者を比較したときに、最も重要なことは、問題点の抽出の方法が大きく異なる、ということだ。

まず、3つの関心領域である、「身体機能」「生活機能」「人生史」について、それぞれを理学療法評価に当てはめてみよう。

身体機能;筋力、関節可動域、歩行検査など

生活機能;FIM・BIなどADLに関する各種評価バッテリーなど

人生史;ホープ・ニーズの聴取?

そもそも人生史は「評価」するために語っていただくわけではないから、当然、評価バッテリーなどは存在しないが、理学療法において無理やり当てはめるのではあればホープ・ニーズとなるだろうか。

重要なことは、上記などの検査を通して抽出された問題点は、目の前の患者・利用者にとって「本当の問題点」なのだろうか、ということだ。

つまり、わたしを含めた多くの理学療法士は、きっと「身体機能」「生活機能」の評価結果を中心にして問題点を抽出して、申し訳程度にホープ・ニーズを聞くようなものだが、それでよいのだろうか?

世界の構築論的ヘルスケアを牽引している一人といえるリタ・シャロンは、興味深い症例を紹介しているため以下に引用する。

彼女は、長年にわたって診察してきた患者から、あるとき突然に身の上話を聞かされた。その人は八九歳のアフリカ系の女性で、高血圧、乳癌、脊柱管狭窄、および不眠と不安に苦しんでいた。そうした長年の不調の発端になったのが、子どものころの落馬事故だという話をこれまで何度か聞かされてきた。ところが、二十年以上も診察してきたある日、本当に経験したのは落馬事故ではなく、近隣の白人少年からのレイプだったと語ったのだった。

こうしたいくつかの経験から、シャロンは「病気というものは直線的な旅ではない。だから、病者をケアする者としての私たちは、彼らの役に立ちたいと思うならば、遠回りの旅にも備えができていなければならない」と考えるようになる。

こうした「本当の問題点」は、人生史を語っていただかない限り決して気づくことができない。

理学療法に関連が深い「疼痛」の原因を例に考えてみても、いくら「身体機能」の評価や疼痛評価をしてもはっきりとして原因が分からなかったが、数日後、ふと患者が恥ずかしそうに「この前実は転んじゃったんだよね」と語っていただけて原因がはっきりしたということが、わたしの経験上も何度かあった(人生史とまではいえないかもしれないが)。

シャロンの症例に話を戻すと、「本当の問題点」を抽出するのに20年もの年月を要した。かなり骨の折れる作業だ。でもだからこそ、各患者・利用者と関わっている間は常に、その方が語る人生史を聞き逃してはならない。

大事なことは、「身体機能」「生活機能」に関する評価はもちろん行って、その評価結果に基づいて治療をするには変わりないのだけれど、そのうえで、人生史に重点を置き続けるということ。

それが、「△」から「▽」への転換、つまり「実在論的理学療法」から「構築論的理学療法」への転換である。

2章:『問診』と『人生史』は何が違うのか

『人生史』の定義については、1章で説明した。

だが、この定義をみると仰々しく感じてしまうかもしれない。

わたしなりに大胆に言い換えてしまえば、要するに「身の上話」だと思ってもらっていいと思う。

「身の上話」であれば、被ケア者から、何気なく話してくれることがあるし、そのご家族が話してくれることがある。

大事なのは、「被ケア者側から」話してくれる、ということだ。

つまり、『問診』と『人生史』の違い、それは『視点』である。

問診:ケア者側の視点から問うこと

人生史:被ケア者の視点から語る身の上話

では何故、身の上話、つまり『人生史』を語ってもらうことが重要なのか。

3章:『視点』が違うと『病気』も違う?

医療人類学者のアーサー・クライマンは、ケア者の視点でとらえた病像を「疾患」と呼び、被ケア者の視点から語られる病像を「病い」と呼んで区別することを提案した。

つまり、問診は「疾患」をとらえるための営みであり、人生史を語ってもらうことは「病い」をとらえる営みであるといえる。

先にも引用した宮坂氏の同著では、この両者の違いを以下のように説明している。

疾患をとらえるための問診や臨床推論では、医師によって結論が違ってよいとは見なされない。しかし、病いをとらえるための対話実践では、患者という他者が経験しているものを、他人であるケア者が理解しようとすることなのだから、解釈者による違いが生じるのはやむを得ないと考えなければならない。

医師は業務上、患者に「診断」を下す。この「診断」は上記のように問診や臨床推論の結果・結論であり、違いが生じることは許されないのかもしれない。

一方、わたしたち理学療法士は、「診断」を下すことはできない。それが何を意味するのか。それは理学療法士が医師よりも「下」の存在だからではないと思う。

表現を少し変えてみる。

医師は業務上、患者に「診断」を下さなければならない。ということは、医師という職業はどうしても「疾患」に重点を置かざるおえない。

でも、だからといって当然、「病い」のことは無視していいとはならない。

ここでも、表現を少し変えてみる。

わたしたち理学療法士は、「診断」を下さなくてよい。ということは、被ケア者の「病い」にしっかりと重点を置くことができる職業、と言うこともできるのではないだろうか。

誤解が生じないように付け加えておくと、わたしは「疾患」と「病い」の両方の視点でとらえることが重要だと考えている。

ただ、「病い」をとらえることは医師という職業上(診断を下さなけれないけないという意味で)、難しい場合があるのではないか。であればその分、理学療法士を含めてコメディカルが「病い」をとらえる役割を担うことが大事なのではないか、と提案したいのである。

4章:『病い』をとらえるために、何故『人生史』なのか

さて、ここまでの話をまとめると、

・構築論的理学療法では、『人生史』を語ってもらい、それを解釈することで、「疾患」ではなく「病い」をとらえることを重要視する

となる。

前章の説明で、なんとなくでも「疾患」と「病い」の違いや、「病い」をとらえることの大切さが伝わっただろうか。

では最後に、堂々巡りのようではあるが、何故『病い』をとらえるために、『人生史』を語ってもらうことが大切なのか、について考えてみたい。

2章で説明したように、人生史とは、「被ケア者の視点から語る身の上話」である。

であれば、被ケア者の視点、つまり「当事者」の考えを参考にすることが重要だろう。

社会派ライターである鈴木大介氏は、自身が41歳のときに脳梗塞を発症し、「当事者」の視点から、適切なケアにたどり着くためには「4つの大きな壁」があると指摘している。

1⃣聞き取りの壁

援助者側が、当事者の訴えを聞き取ることの難しさ。その不自由がどんな障害から発生しているか正しく判断することの困難。

2⃣受容の壁

当事者自身が、自分の不自由がどんな障害から起きているものなのかを認識・理解することの難しさ。

3⃣言語化の壁

当事者がその不自由や苦しさを正しく言語化し、援助職に訴えることの難しさ。

4⃣自己開示の壁

家族や職場など、医療以外の日常生活で接する人々へ、関係性を保ちつつ配慮をお願いすることの難しさ。

わたしは、この4つの壁は「脳コワさん」に限らず、被ケア者全員にある壁だと思う(程度の差はあると思うが)。

これをみれば、「問診」のようにケア者が一方的に被ケア者に問うだけでは、「病い」をとらえることができないとわかるだろう。

さらに、被ケア者自身も障害を認識できていない可能性があり、なんとなく認識できていたとしても、それを言語化することが難しい。

そんな状況のなか、どうやって「病い」をとらえればよいのだろう。

残念ながら、その明確な答えはないと思う。

でも、明確な答えがないからこそ、『構築論』、すなわち、『人の数だけ認識が異なっていることを受け入れ、それらの認識が総体としてある物事を形づくっている』という考え方を採用し、『人生史』、もっと噛み砕いていえば何気ない『身の上話』を聞き、ケア者と被ケア者が協同して答えを探していく姿勢が、「病い」をとらえることにつながるのではないかと思うのだ。

終章:逃げ出さずにいられる能力

結局、『病い』をとらえるために、何故『人生史』なのか。

それは、『病い』をとらえるための答えがないからかもしれない。

答えがないのだから、人生史、つまり被ケア者の何気ない身の上話を聞き逃さず、そこからケア者が解釈して、被ケア者と協同して、『病い』をとらえていくしかない。

途方もない営みだ。

世界の構築論的ヘルスケアを牽引している一人といえるリタ・シャロンは、患者の前から「逃げ出さずいられる能力」が要ると主張している。

「結局、根性論?」と言われてしまうそうだが、もう一度、『構築論』の定義を確認したい。

答えが早急に要求される現代で、「人の数だけ認識が異なっている」を受け入れることはすなわち、もうその時点で途方もない営みに片足を入れていることになるのだ。

わたし自身、人間関係、職場、研究活動、、、、など、様々なことから逃げてきた。

でも、そんなどうしようもない人間でも、「理学療法士」という職業は続けてきた。

そしてこれからも、この職業を続けていくのであれば、『何気ない身の上話を聞き、ケア者と被ケア者が協同して答えを探していくこと』からは逃げないようにしたい。

それは、理学療法を行ううえで最も困難なことでもあり、ケアに関わる人間としての最低条件でもあると思うから。

そんな、しがない理学療法士のちっぽけな誓いとともに、この記事を締めたい。

いいなと思ったら応援しよう!