◆読書日記.《桂幹『日本の電機産業はなぜ凋落したのか』》

<2023年7月31日>

日本の組織というものは、概して失敗に学ばない。そして「失敗から学ばなかったために発生した失敗」からも学ばずに失敗する。かくて、組織の中で失敗が常習化した組織は「失敗学」は発展しないのに「失敗を誤魔化す方法」のほうがどんどん発展していく事となる。――オロカメン

久しぶりに趣味で作ってるエピグラムをひとつ。

実際、むかし真剣に「失敗学」をマネジメントに導入してはどうかと提案書を作ろうと失敗学関連の書籍を集めて読んでいた時期があった。

が、失敗学は日本の企業ではマネジメント的にはあまり人気が出ないとすぐに諦めてしまった。

まず何よりも、社内からケーススタディとしての具体的な失敗ケースがまったく採取できなかった。

どのチームが失敗したとかどの事業部の失敗だったのかとか、そういう具体名を伏せる前提ではあるものの、詳しい内容だともうどの事業部かとかどのプロジェクトの事だとか、おおよそ想像がついてしまうので、事例研究としても扱うのはけっこう難しい。

そういう事もあってか、誰も自分らの失敗ケースを提供しようとしない。分析もしたがらない。

現場のヒヤリハットや個人的な労働災害、死亡事故などを含む「べからず集」等にまとめられるタイプのものは採取できるのだが、「あの事業はこういう経緯で撤退した」とか、「あの商品はこういう経緯で失敗した」みたいなのは、担当する部署以外には存外に知られない事が多い。

そこでチームの失敗例や集団の失敗例というのは、伏せられてしまう事のほうが多いのではないか、と気づいたのだ(これは後にぼくが総務系の仕事に関わらせて貰った時に、社内トラブルの記録や経営会議の議事録などを見て気づいた事だ)。

まぁこれはぼくの狭い経験談から言っている話だが。

失敗自体を恥と見て表に出そうとしないので、何かしらの事業が失敗した時、担当していた現場の人間や関係する部署などはその事を知っていても、他の事業部まではその事を知らなかったり、失敗した事についておおまかな事は知っていても、原因であったり詳細であったりは伏せられていたりするものだ。

個人が、個人的な失敗事例を、集団に寄与するために自ら進んで提供する事はあれど、グループとしてそういったものを提供してくれる事はほぼなかった。

だから組織は成功ケースは大好きだが失敗ケースはほぼ表に出てこないのだろう。

また――これは日本的な感覚かも知れないが――「(頼まれてもいないのに)目上の人を忌憚なく批評する事は失礼に値する」という独特な倫理観も、こういった失敗事例の研究が疎かになる理由の一つになっているのではないかとも思う(これはぼくが子供の時に田中芳樹『銀河英雄伝説』を読んでいて気づいたメソッドだ/笑)。

自分の部下から「部長は部下である私たちの仕事量をコントロールするやり方が巧くありません。何故だかお分かりになりますでしょうか?」等と正面から批評されて気分を害さないタイプの管理職というのは、あまりいないのではないか。

褒めるのはいいが、否定的評価というのを「侮辱」と捉える人は多い。それがいかに客観的なデータに基づいたものや合理的な指摘であっても、である。

だから、こうした目下からの意見というのは、例え貴重な指摘であったとしてもとりあげられる事はない。

「自分の所属するチームへの否定的な評価」や「自分の会社に対する否定的な評価」というのについても、こういった感覚が共通しているのではないかと思っている。

所属団体への否定的評価をすると「そんなにこの会社に不満があるんなら、いつ辞めてもらっても構わないんだぞ?」とか「日本がそんなに嫌いなら、日本から出て行けばいいじゃないか!」等と言う人が現れるのも、それを「侮辱」と捉える人がいるからではないか。

斯様に日本では「自分よりも大きなもの/偉いもの」に対する否定的な意見は、まともにとりあげられないのである。

日本に失敗学が根付かないのは、日本では非常に良く見られる「成功した人はそれだけで発言権がある、失敗した人には発言権がない」といった感覚にも原因があるんじゃないかと思っている。

みんな成功した人の話を聞きたがるし、そういう人の話こそが成功に繋がると思いがちだ。

だが、「そういうのは日本人的な感覚だ」と昔外資系で仕事をしていた人に指摘された事があった。

こういう点でも、失敗ケースというものは、表に出にくい状態になっているのではないかと思う。

かくて、日本は何かと「失敗に学ばない」という問題を誰もが薄々感じながらも是正できていないのではないかと思うのである。

<本書の概要>

……という事で、桂幹『日本の電機産業はなぜ凋落したのか』読了。

本記事の「枕」に失敗に関する話を持ってきたのは、電機産業の第一線に関わってきた著者が、自らを「敗者」と位置づけ、日本の電機産業の凋落の原因を「失敗」にフォーカスして書いたのが本書の内容だからだ。

本書の著者は、かつて日本の記録メディアの最大手であったTDKに入社し、一時期はアメリカの子会社で副社長として働いていたという。そして、その著者の父親もかつてシャープで副社長を勤めていた人物であったという。

言わば親子二代で日本の電機産業の中心を担い、その隆盛と凋落をも含めて眺めてきた人物なのである。

念のため著者来歴を引用しておこう。

一九六一年大阪府生まれ、八六年、同志社大学卒業後、TDK入社。九八年、TDKの米国子会社に出向し、二〇〇二年、同社副社長に就任。〇八年、事業撤退により出向解除、TDKに帰任後退職。同年イメーション社に転職、一一年、日本法人の常務取締役に就任も、一六年、事業撤退により退職。今回が初の書籍執筆となる。

このように本書の著者の立場は、何かの専門がある研究者ではないし、ジャーナリスト的な人物でもない。

「当事者」として、自分の関わってきた産業の実体を自らの経験を踏まえて、その失敗の原因はどこにあったのかを考えるのが、本書の内容だと言えよう。

ぼくが今まで読んできた「業界の失敗研究」系の本と言えば、ジャーナリストの手によるものが圧倒的に多くて、他には学者がそれぞれの専門分野に立脚して分析するといったものもあった。が、当事者が内実を解説してくれる本を読むのは恐らく本書が初めてではないかと思う。

やはり、当事者が自分の所属する業界や会社の失敗を分析するというのは、なかなかやりにくいものなのかもしれない。

本書も著者の所属していた業界への指摘という体裁ではあるが、著者のように一線を退いてからでないと、このような提言はできなかったのではないかとも思う。

◆◆◆

本書はこの著者が見てきた日本の電機産業界の凋落の理由を、以下の「五つ罪」にまとめて考察を行っている。

1)誤認の罪

2)慢心の罪

3)困窮の罪

4)半端の罪

5)欠落の罪

この五つを説明し、それを踏まえて最後に著者なりに日本の電機産業を再生させるために考えた提言をあげて締めくくるというのが本書の構成となっている。

<誤認の罪>

第一章「誤認の罪」では、日本の電機産業界の陥った誤認について説明している。

日本の電機産業はもともと高品質、高性能で世界的に有名になった。

「Made in Japan」を刻印された製品のセールスポイントも、基本的には高品質、高性能によって信頼性のある製品だと世界的に認められた部分が大きかった。

この成功体験が後に、時代のニーズが完全に変化してしまったにも関わらず、相変わらず日本の産業が「高品質、高性能で売れば必ず評価はされる」という信念を捨てられなくなってしまった原因ともなった。

成功体験に固執し、なかなか自らの失敗に目を向けられなかったわけだ。

この本を読んで少し驚いたのは、今では日本の産業の強みを称して「モノづくりニッポン」と言う表現はすっかり定着しているが、この言葉が企業やマスメディアで流行ったのは90年代の終わりからだったのだそうだ。

90年代の終わり――もう既に90年代、サムスンにDRAM市場を奪われ、韓国に半導体生産のトップも奪われ、CD-R生産も台湾に負けていた。

80~90年代には世界的なシェアを築き「技術大国ニッポン」の称号は電機産業のおかげで得られたと言っても過言ではないと著者は言う。

が、その日本の電機産業に既に敗色が見え始めていた頃に「モノづくり」などという言葉が流行り始めた。

これは明らかに、日本が「高品質、高性能で売れば必ず評価はされる」という従来のドグマを強くするための言葉だったと言えるだろう。古風な言い方で日本の強みを表現するやり口が、いかにも自己欺瞞的で日本の組織らしい。

そうこうしている内に、日本はアップルが提示した電子機器の「画期的な簡易化」の流れに決定的に遅れる事となる。

あげく2000年代には日本製品が「ガラパゴス化」という言葉で表現されるようになってしまうのである。

中央公論社『失敗の本質――日本軍の組織論的研究』では、日本企業の戦略の特徴として、「論理的・演繹的な米国企業の戦略策定に対して、帰納的戦略策定を得意とするオペレーション志向である」と説明していた。

「帰納的」というのは、ここでは経験した事実の中から一般法則を見つけ出すという事で、つまりは過去の経験を元にして戦略を考えるというやり方である。

例えば過去の売り上げを分析する事で今後の戦略を決定したり、売れ筋商品のブラッシュアップを考えたり、という日本企業のお得意の方法である。

これでは確かに、日本企業は未来予測的な戦略が苦手で、近視眼的な戦略になりがちなのも分かる気がする。

日本企業が過去の成功事例に固執してしまう原因の一つには、そういう戦略上の特徴も関係しているのではないかと思う。

因みに『失敗の本質』では、この手の戦略策定は変化が継続して起こっている場合には柔軟に対応できる日本の強みになっていると言っているが、逆に言えばこの戦略は大きな変化や突発的な大変化といったものにはめっぽう弱いとも言える。

しかも、この帰納的戦略についても、完全に何かしらの原理や論理に従った策定が行われているわけではなく、過去日本軍の戦略についても「多分に情緒や空気が支配する傾向がなきにしもあらずであった(『失敗の本質』(中央公論社)より)」と指摘されている。こういう組織風土というのは、戦後の企業文化にも幾分かは継承されていると思われる。

そういった特徴も、日本の電機産業が世界の流れを見誤った理由の一つに関わっているのだろう。

<慢心の罪>

なぜ誤認してしまうのか?という事の理由の一つとして著者が挙げているのが、この「慢心の罪」であった。

自分自身の力に驕り高ぶり、鼻持ちならなくなった人間など滅多に会うものではない。私のサラリーマン生活を思い返してみても、そんな人間はすぐには思い出せないくらいだ。偉くなると誰もが傲慢になり、自己保身に汲々とするのはテレビドラマの世界だけだ。多くの人が慢心に陥る恥ずかしさを知っている。表に出すことで人望を失い、評判を落とすこともわかっている。たとえ心の奥底に慢心が芽生えても、それをうまく抑え込む術を身につけている。

ところが、組織になるとなぜか様相は一変する。不思議なことに集団の中において、人は簡単に慢心に陥るようだ。私自身が台湾企業を軽視していたのも、今となっては慢心があったと言わざるを得ないが、サラリーマン時代を振り返っても、長い伝統を誇る企業や時流に乗った企業の社員に結構な割合で勘違いしている人がいた。ちなみに、それはアメリカでも同じだったので、おそらく国民性とは関係のない人間の性なのだろう。

河合隼雄の『母性社会日本の病理』には、日本人は自らのアイデンティティを所属する組織に溶け込ませているといった様に表現していたが、日本のサラリーマンが自分の会社関係の事となると気が大きくなるのも、そういった心理が働いているのだろう。

「個人」よりも強い「集団」に自我が同調していると、自分も大きなものになった気になるという心理である。

著者は「国民性とは関係のない人間の性なのだろう」とは言っているものの、やはりこれは日本人には特に良くあてはまる事なのではないかと思わせられる。

過去、日本の組織がこの手の「慢心」に陥っていた事を示すエピソードというのは、何故だかよく見かける。

例えば、前掲書『失敗の本質』でも、日中戦争の初期に小畑敏四郎中将が、中国ばかりを相手に闘っていると戦術が粗雑になって下手になるのではないかと心配していた言う逸話が紹介されていた。彼は何でも「囲碁をする者が下手とばかり手合わせをすると手が落ちるのと同じだ」といったような発言をしていたのだそうだ。これも、随分と中国軍を侮った言い方だと思える。

これは政治の世界でもよく見られる事で、本書でも企業だけでなく政治家も慢心していたという一例として以下のようなエピソードを紹介している。

バブルの入り口に立つ一九八六年、自民党研修会で国のトップがその優越感をのぞかせる。当時の総理大臣、中曽根康弘氏だ。

「日本はこれだけ高学歴社会になって、そうとうインテリジェントなソサエティーになってきておる。アメリカなんかよりはるかにそうだ。平均点からみたら、アメリカには黒人とかプエルトリコとかメキシカンとか、そういうのがそうとうおって、平均的にみたら非常にまだ低い」

このスピーチは知的水準発言と呼ばれ、世間を騒がせた。

今読んでも、真面目で勤勉な日本人労働者への自負心が露骨に表れている。教育熱心な国民性という思いも氏の頭にはあったのだろう。総理大臣が自国民を誇るのは当然だが、中曾根氏の言葉からは、日本人に対する自信が過信に変質していた様子が見て取れる。

また、著者はバブル経済がピークを迎えようとしていた一九八九年にベストセラーになった『「NO」と言える日本』の記述も引用して、その頃の日本人の慢心を説明している。

この本はソニーの会長であった盛田昭夫と作家の石原慎太郎が共同執筆し国内で大ヒットしたエッセイである。

本書は著者によれば「今読み返すと、過剰な日本礼賛とアメリカ批判で溢れている」という。この本では「石原氏は日本の半導体産業の強さは未来永劫だとの楽観論に浸り、盛田氏は、アメリカ人は一〇分先を考え、日本人は一〇年先を見ていると言い切った。同書では、自国に対する自信が明らかに慢心の域に達していた」というのだそうだ。

当時この本の社会的反響は大きかったようで、当時タイトルをもじって「NOと言える○○」という言葉も流行したと言われている。

つまり、世間的にもこの本の内容は否定的ではなかったわけである。

「技術大国ニッポン」の代名詞ともなった電機産業の慢心も、例外ではなかったわけである。

本書でも、著者はTDKにいた時に参加した会議で、東アジアの営業責任者が当時勃興し始めた台湾企業のCD-Rが自社よりも値段が3~4割も安いと懸念を示したところ「台湾? 心配いらないよ」と余裕の笑みさえ浮かべて返したと紹介されている。

これは光ディスクの事業部の役員も参加していた、事業計画を検討する重要な会議であったそうなのだが、その時は台湾に関心を示す人間は誰もいなかったのだという。

ちなみに後の台湾企業の大躍進によって、この会議のわずか数年後には、当時「御三家」と呼ばれた企業(TDK、ソニー、マクセル)はCD-R生産から撤退、あるいは規模縮小し海外メーカーに生産を委託している。

<困窮の罪>

私は一度父に聞いたことがある。

「当時の役員会などで、どうやってインターネットをビジネスチャンスに変えるか議論したことはなかったのか」と。

「記憶にないなあ。あの頃は円高やら、バブルの後処理やらに忙殺されとったからなあ」

父はしみじみと答えた。

90年代、日本の電機産業はそれまで稼いできた資金力や技術力やブランドといった優位性を活かせないまま、決定的にITの流れに出遅れてしまった。

上のエピソードにも表れている通り、日本企業はバブルに続く不況によって業績の回復に専念していた頃であったという。

そんな中で、世界ではグローバリズムの波がやってきて、金融自由化や自由貿易の拡大が広がり、日本企業にも国境を度外視した戦略の必要に迫られるようになる。

バブル崩壊によって「困窮の時代」に突入した日本企業は、目先の仕事に目を奪われて、時代の流れを完全に見誤っていたのだ。

80~90年代の「慢心」から冷めた(さすがにもう冷めてるよね?)経営者は強い危機感を抱くようになるのだが、そこで日本企業が参考にして実践したのがゼネラル・エレクトリック社のCEO、そして「伝説の経営者」と呼ばれたジャック・ウェルチが行っていた所謂「選択と集中」であった。

「選択と集中」は、自社の得意部門に経営資源を集中させ、将来性が見込めない事業や強みが発揮できていない事業は撤退させ、自社から切り離すなどして効率的なリソース集中を求めるやり方だった。

これによって21世紀に入ってから、日本企業でもM&Aや大規模リストラ、子会社や事業部の売却などが珍しくなくなってくるようになる。

しかし、著者が言うには「選択と集中」を行うには、深刻なリスクが伴うというのである。

「選択と集中」が実行される組織では、あらゆる余裕が奪われて行く。業績改善のために何度もリストラを繰り返せば、金銭的、人的余裕だけでなく、時間的、精神的なゆとりまでも失っていくのは容易に想像してもらえるだろう。

著者が言うように「選択と集中」で徐々に失われて行くのが「様々なゆとり」であるという、この流れは会社勤めをされていた方などは心当たりがある人も多かろう。

ぼくは一度会社から自社の幾つかの現場に業務改善指導をするように命令された事がある(ちなみにぼくはその会社の現場は一度も経験した事がない人間だったので、この命令は完全にムチャ振りだと思っていたのだが/笑)。

で、実際にお客様からミスが多いとクレームを入れられた各現場に業務改善指導に行った時に思ったのは、ほとんどの現場のミスは「人員を倍に増やして余裕を持たせれば全て解決する」といったたぐいのものだった。

それを上司に相談しに行った所、上司からは「それを言っちゃあ御終いよ」といった意味の事を言われた笑。

何故か? 人員を倍に増やしたら、その人員に費やす給与その他の経費も倍になるからだ。いわゆる「原価」が跳ねあがってしまうという事である。

原価が増えると、そのぶん利益が減ってしまう。

だから、経営者は原価を減らしたがるし、そのために最も簡単な方法が「現場の作業員数を減らして、そのぶん残った現場作業員1人あたりの作業量を増やす」という事となる(これは労働組合の反発の少ない日本の企業に限っての話かもしれないが)。

あるいは「現場作業員の給与を減らす」という方法で原価を減らす方法もある。要は、正社員を減らし、派遣社員を増やして全体に払う給与額を下げてしまう方法だ。

要するに、ぼくが会社から現場の業務改善を命じられたのは、「現場の作業員が2倍はいないと仕事ができない(ミスが減らない)というのは理解している。だから、現場作業員1人が、2人ぶんの仕事をできるように業務を効率化してくれ」という裏の意味があったのである。

こんなに現場にムリをさせて、それでは会社のほうはどこに経営資源を「集中」させるというのだろうか?

例えば「最近何かと有名な某中古車買い取り/査定会社」のように、日本全国に新しい支店をどんどんと出店していく方向に「集中」させる事もあるだろう。

店舗が増えるから人出は欲しいが、原価は下げたい。そういう企業は、上に書いたように原価を減らすために現場のリソースを徐々に減らして、その代わりに現場作業員の仕事量を増やす方向へ行きがちだ。

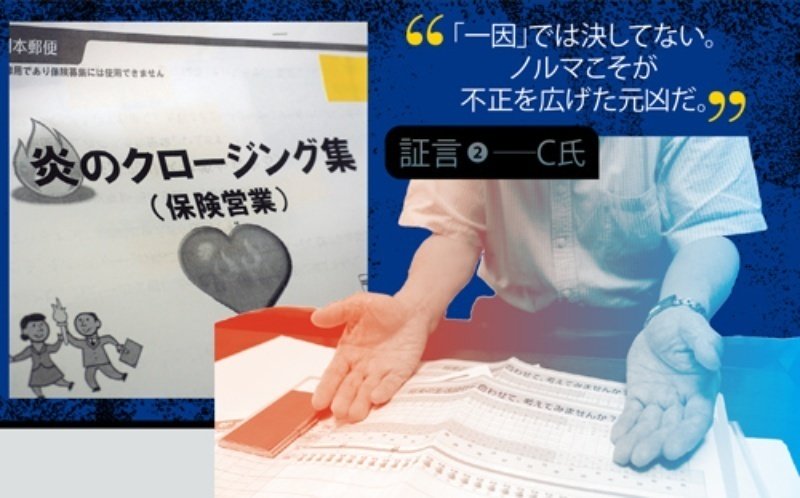

そうなると、どうなるか? 作業員一人あたりの「ノルマ」が増えるのである。

いま現在、日本の様々な業界の現場でノルマが厳しくなったり、一人あたりの仕事量がムチャクチャな分量に膨れ上がったりしているという状況がちらほら見えている。

保育士の仕事でも、介護士の仕事でも、看護師の仕事でも、学校教員の仕事でも、ニュースやSNSで過酷な現場の状況が伝えられる事が多くなったのは、果たして何のせいなのか?

本書の著者が指摘しているようにジャック・ウェルチの「選択と集中」を表面的にマネして「金銭的、人的余裕だけでなく、時間的、精神的なゆとりまでも失って」行ってしまったためではないのか?

<半端の罪>

この「半端の罪」とは、困窮して来た日本の企業が改革をはかるために参考にしたアメリカ流の経営手法を、中途半端に導入してしまったために様々な問題が噴出してきているという罪である。

上に紹介したジャック・ウェルチの経営手法である「選択と集中」も、「日本式経営にマッチするように」中途半端に導入してしまったがために現在、経営は現場に非常に重い負担を負わせるようになってしまっている。

それだけではない。本章で紹介されている「半端の罪」は、昭和にあった日本流雇用の対局にあるアメリカ流雇用を導入してしまった事に原因があったと説明されている。

例えば、かつての日本は終身雇用/年功序列で、リストラされる社員がほとんどおらず、どんな社員もエスカレーター式に昇給・昇進が決まっているという経営であった。

この昭和的な雇用体系はいわゆる家族主義的な雇用で、社員が会社と同僚らを信頼し忠誠を誓って組織に貢献したいと考える熱量(これを「エンゲージメント」という)を高める雇用体系であった。

本書によれば、社会学者エズラ・F・ヴォーゲルが日本企業が世界的に大躍進していた時期に日本的な経営の利点を分析した『ジャパンアズナンバーワン』にて、このエンゲージメントの高い組織が高品質な製品を生み出す源泉となっていたと、その当時の日本企業の強みを述べているのだそうだ。

この昭和的な日本流雇用の対局にあるのがアメリカ流雇用で、これを中途半端に導入したのが、いまの日本企業の失敗の一つに繋がっている、と本書の著者は指摘しているわけである。

アメリカ流の雇用体系に家族主義的な考え方は存在せず、競争原理と成果主義、実力主義というのが原則にあるのがアメリカ流なのだ。

終身雇用も定期昇給もない。年功序列もない。定年退職という考え方もない。

給与は実力次第で、新卒で入社した企業に定年までずっと勤め続ける等という事はあまり見られないのだという。いつまで働き続けるかという事も個人の判断に任せられる。

このアメリカ流雇用の波は日本企業にも押し寄せてきていた。90年代後半から2000年代後半までの9年間をアメリカで過ごした著者は、日本に戻ってきた時、雇用状況が変化していた事に驚いたという。

驚きは雇用の現場にもあった。取引先との会議や会食の場で、一〇年前の日本ではあり得ない言葉を耳にする機会が増えたのだ。

「私も、いつクビになってもおかしくありませんから……」

そう口にする人たちは、たいてい苦笑いを浮かべながら、どこか諦めの空気を醸し出していた。彼らの多くは大手電機メーカーのベテラン社員で、ひと昔前ならば定年を目前に悠々自適だったはずのエリートたちだ。ところが、私が日本を離れている間に、電機業界ではリストラが珍しくなくなり、誰にとっても他人事ではない出来事に変わっていた。

こういったリストラが珍しくない雇用状況では、会社に忠誠を尽くして組織に貢献しようという熱量(エンゲージメント)は当然ながら低下する。

だが、『ジャパンアズナンバーワン』でヴォーゲルが指摘した日本企業の強みであった「エンゲージメント」を弱めるような事をして、日本企業は完全にアメリカ流雇用にシフトしたのかと言えば、そうもなっていない。

例えば――再度、昭和の時代の日本の家族主義的な経営を見てみよう。

多くの日本の企業は安定した雇用と、一定の昇給・昇進を保証する代わりに、社員に対価を求めた。それは、家族への忠誠だった。つまり、会社の命令には黙って従うことを求めたのだ。社員は自らの職務や勤務地を選ぶ権利を放棄し、黙々と長時間労働に励む必要があった。

いま現在、もう社員は「会社の命令には黙って従うこと」を求められる事はなくなっただろうか?

そんな事はないだろう。

いま学校の先生がたや保育士や看護師として働いているかたがたは「黙々と長時間労働に励む必要」がなくなったと言えるのか?

アメリカ流雇用を導入している日本企業の社員は「自らの職務や勤務地を選ぶ権利を放棄」しなくて良くなっただろうか?自分の望まない職務に配置転換させられる事はなくなった?

そんな話は聞いた事がない。

つまり、日本の企業は「安定した雇用と、一定の昇給・昇進を保証する日本的な雇用制度」をやめてアメリカ流の「いつクビになってもおかしくない雇用制度」を導入したにも関わらず、相変わらず社員に「会社の命令には黙って従うこと」を求めているのである。

社員のエンゲージメントは昭和の時代から確実に下がっていると言えるのに、今まで通り企業は社員に忠誠を求めている。

日本の働き方がしばしば「奴隷労働」と揶揄されるのは、理由があるのだ。

日本的な組織のロジックが未だに健在なのにも関わらず、形だけ中途半端に「アメリカ流」が導入されている。

日本の企業は、自分たち経営者側に都合のいい所だけ「アメリカ流」を利用して、肝心な所で「日本流」は健在なのである。

いまは、その「歪み」がどんどん大きくなってしまっているのではないかと思うのである。

<欠落の罪>

この章で最も印象に残っているのは、以下のくだりである。

アメリカで勤務していた時の現地法人の社長は少々血の気の多いアイリッシュ系アメリカ人で、日本人の感覚からすると、何事も単純化しがちな人物だった。

「何で日本人は、いつも白黒ハッキリさせないんだ!」

ある日、東京の本社の方針に腹を立てた社長が大きな椅子にもたれかかったまま、自分のデスクの前に座る私に毒づいた。彼からすれば、日本からの出向者の私は直属の部下でありながら、本社の代理人でもあったのだ。

「世の中の大半のことは、真っ白や真っ黒じゃなくて、グレーエリアにありますよね。それを無理に白黒に分けるのは危険だから、あえてハッキリさせないんですよ。極端に走らず、常に妥協点を探るのが理性的な対応だと思いますけど……」

短期で一本気な気質を心のどこかで小馬鹿にしながら、私は努めて冷静に反論した。

「グレーエリアがあることぐらい、私だってわかってるよ」

社長は私の胸中を見抜いているようだった。

「そうじゃなくて、私が言っている白黒ハッキリさせるっていうのは、あえて自分の立ち位置を明確にして、リスクをとる覚悟を示すことなんだよ」

彼の諭すような言葉に、私は口を閉ざすしかなかった。心当たりがたくさんあったのだ。

何事もひとくくりで色分けするのは間違いの元だが、それでも企業の中枢を担う日本人中年男性が、とかく中道に走りがちなのは否定できない。失敗を恐れるあまり無難な答えを求めているのか、現状に固執して大きな変化が起こることを恐れているのか、あるいは、何も考えていないのか、その理由は人それぞれだろう。ただ、さまざまな問題に直面した際に、あえて白黒をハッキリさせず、グレーエリアに答えを求める風潮が強いのは間違いない。

このように立場をハッキリさせないリーダーというのは日本には多いのではないだろうか。

著者が言っているように中道に走るリーダーの感覚というのも分からないではない。

だが、変化の速い電機業界で、この日本人の中途半端な「決められなさ」が他国の企業に出し抜かれた原因の一つになっているのは間違いないだろう。

日本の電機産業が自分の成功体験である「高品質・高性能」からいつまでも抜け出せなくて世界の流れに乗り遅れてしまったのも、世界的シェアを誇っていた日本のカセットテープやCDなどの記録メディア事業を諦めて世界的な流れのストリーミング市場に乗り換えずにいつまでもCD文化をだらだら延命させて、中途半端にストリーミングと共存しているのも、日本人の「決められなさ」であり、白黒ハッキリさせずに中道に走ってしまう気質が関係しているのではなかろうか。

日本人のリーダーは斯様にハッキリを決断をできない。決断ができないのは、立場を白黒ハッキリつけて、ビジョンを示すのが苦手という日本型リーダーの特徴も関係していると著者は指摘している。

アメリカのように多民族国家で社員の流動性も高い企業だと、企業の方向性を明確にしてビジョンをはっきり示さないと、個人個人が好き勝手に動いて企業の望む方向性に事業が動いていかない。

だから、アメリカの企業はチームビルディングを重要視し、明快なビジョンを提示して組織を意識的にまとめ上げる必要があったのだ。

だが、その点日本人は新卒社員を一括採用し、定期昇給・定期昇進で長期雇用し、環境も同僚もずっと同じで同質な社員を量産し、濃密な人間関係を築く家族主義的な雇用体系を持っていた。

だから日本は社員同士がお互いの状況を察しやすく連帯感が強い。アメリカのようにいちいち組織をまとめ上げるためにビジョンを示して社員の方向性を示さずとも、組織はまとまっているのである。

著者がいうには「親睦という関係性に頼り、目指す場所をハッキリと示さずに組織を動かし続けてきたのだ」という事となる。

恐らく、企業のほうも社員に甘えているのである。現場が柔軟に自らの現場感覚で最適な方向へ動いてくれるだろう、と。

だから、日本の経営者からは、以下のような無責任な言葉が出てくる。

富士通の社長だった秋草直之氏は、「週刊東洋経済」のインタビューで業績の下方修正の責任を問われると、「従業員が働かないからいけない」「従業員に対して(私の)責任はない」と言い放った(二〇〇一年)。

日本企業の「欠落の罪」とは、こういったビジョンの欠落というのがある。

変化の大きな時代で行動変容が求められる中、社員のエンゲージメントが低下して混迷を続ける企業に求められるのは、明確なビジョンを示して社内の意識をまとめ上げる事である。

<著者の提言について>

著者は最終章にて、以上説明して来た日本の電機産業の凋落の原因分析に対して、幾つかの提言をしている。

例えばそれはダイバーシティの向上であったり、解雇条件の緩和によって社員のエンゲージメントを向上させる施策などだが、ぼくが思うにこれらは個人の頑張りで改善されて行くものではなく、構造的な改革が必要だという風に思えるのである。

著者が指摘するように、日本の企業は社員の同質性が高い。

新卒社員を一括雇用し、同じ教育で同じ環境で育ち同じ企業理念と企業文化を共有し、だいたい同じスピードで昇給・昇進していき、会議でも「空気を察する能力」が求められ、だいたい同じ考えで同じ価値観の人間を量産していく体制になっていたのがかつての日本企業の特徴であった。

現在日本では「男女共同参画社会」を掲げてはいるものの、依然として女性の役員比率は世界的に低い。外人の役員も、主要企業の半数でゼロという調査もある。経営を厳しく監視する社外取締役の登用も低い。

つまり、企業の中心を担う人材の中に「違う意見を持った人たち」「自分たちとは違う視点を持った人たち」がいないから、日本企業はこの変化の激しい時代に急な方向転換をする事が難しくなっているのである。

しかし、著者が指摘するように日本の企業は経営トップが非常に大きな権限を持っている。

アメリカのように経営の監視が厳しく、CEOでも経営に失敗したと判断されれば解雇されるという状況には日本はないし、日本の経営者らがそういった「既得権限」を自ら放棄する事はまずもってないだろう。

例えば、ぼくが今まで関わった数社の会社でも経営を監視する監査役や社外取締役は、必ず社長と非常に懇意にしている人物が登用されていた(これも著者が言っているように、社外取締役の人選を実質的に社長が行っているケースが多いためだろう)。

ぼくが印象的だったのは、ぼくの関わった全ての会社の社長にいわゆる「社長の露骨なタイコ持ち」的な人物が必ず側近としていた事であった。

社長を解任する権限を持つはずの取締役会の顔ぶれについても、その手の「タイコ持ち」というのが必ず一人はいるし、その他の過半数は社長と昔から仕事を共にしてきて信頼を寄せている人物らで占められていた。

これが大企業であったら、対立派閥の事業部のトップたちが派閥ごとに同数の席を占める……といったような状況が多いという事になるだろう。だが、これは「望ましいダイバーシティ」の姿ではなかろう。

ダイバーシティを向上させるのであれば、日本の組織はその組織文化・組織風土から変えていかなければならないのではなかろうか。

ぼくが思うに、こういった日本企業の「同質性」というのは、骨がらみに組織の構造として出来上がってしまっているものなのではないのかという事である。

その他にも著者の主張する雇用条件の緩和なども、法律からして変えなければならない。だが、こういう改革に新自由主義的な方針を掲げる自民党政権が積極的に乗り出すのかどうか。

日本の企業に関わる問題というのは、以上の様に非常に構造的で、根底から仕組みを引っ繰り返さなければ変化しないのではないかと思わせられてしまう。

「日本は外圧がないと方針を変えられない」等と揶揄されるのは、このように日本企業の問題が組織文化にまでしみついた構造的な問題だからではないのかと思うである。

◆◆◆付記◆◆◆

私事でたいへん恐縮ですが……先日からプライベートのほうでけっこう大変な事態が起こっておりまして、読書と執筆ペースが普段よりかなり遅くなっております。という事でしばらくはこちらの記事の追加ペースも遅くなってしまうかもしれませんが、どうぞ気長にお待ちいただければ幸いです。