【日本の伝統芸能を後世に残したい】茂山千五郎家所蔵資料デジタルアーカイブ事業③~資料修復~

茂山千五郎家所蔵資料デジタルアーカイブ事業ご紹介の3回目です。今回は狂言台本資料の修復作業をご紹介します。

1.資料の状態

修復の対象は、

・「大蔵流六義 真一本」(脇狂言、大名狂言、小名狂言、聟女狂言、

鬼山伏狂言、出家座頭狂言、集狂言、小習狂言、大習狂言)

・「大蔵流六義 虎寛本写 正乕蔵」(脇狂言之部(イ)、聟女之部(ロ)、

大名之部(ハ)、小名狂言(ニ)、出家座頭部(ホ)、集狂言(ト))

の15冊です。資料はいずれも虫損や大きな破損などは無く、良好な保存状態でした。ただ、それでも長く読まれ続けてきたため、経年による紙の剥がれや折り目の裂けといった傷みが多く見られました。また、綴じ糸が切れていたり、角裂(かどぎれ、本の保護のため角に貼り付ける布)が破れていたり、過去のセロハンテープ補修の劣化などもありました。

今回は、これらの傷みや劣化の修復を行いました。

2.資料の修復

修復は、①状態の確認、②解体、③補修(裏打ち)、④再製本という流れで進めました。

①状態確認

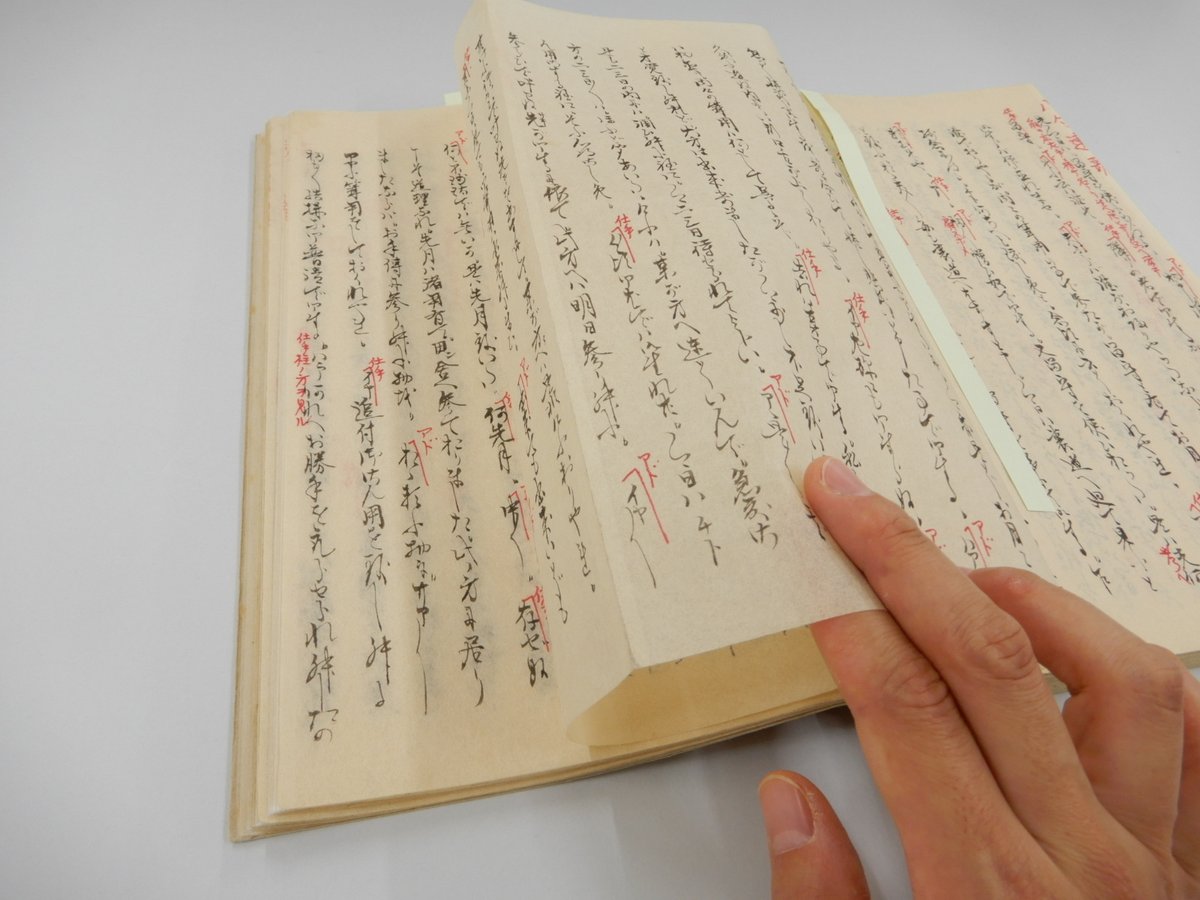

まずは、資料の状態確認です。料紙の状態や書かれている染料、破損個所などを確認します。一丁一丁確認し、補修すべき箇所を見落とさないようにチェックします。

中には、セロハンテープでの補修の跡や、インクによる書き込みが認められました。テープは紙を傷めてしまいますので、剥がす必要があります。また、本文は墨書きですが、一部書き込みにはインクが使われていました。このような箇所は滲む可能性があるため、水分のある補修材は使えません。このように、状態確認は今後の修復の方針が決まる最初の重要な作業です。

②解体

次に、修復のために一度、本を解体します。糸で綴じられた和綴じ本ですので、綴じ糸や仮綴じの紙縒りを切り、一丁毎に開いて製本前の状態に戻します。角裂も剥がします。紙が傷んでいたり破れていたりするものは丁寧に開き、順番がバラバラにならないように和紙を挟みながら重ねて保管します。

この時点で、セロハンテープによる補修も剥がしていきます。セロハンテープの粘着剤は年月とともに紙にダメージを与えるため、すみやかに剥がす必要があります。ここまでが修復のための準備作業です。

③補修(修復、補強)

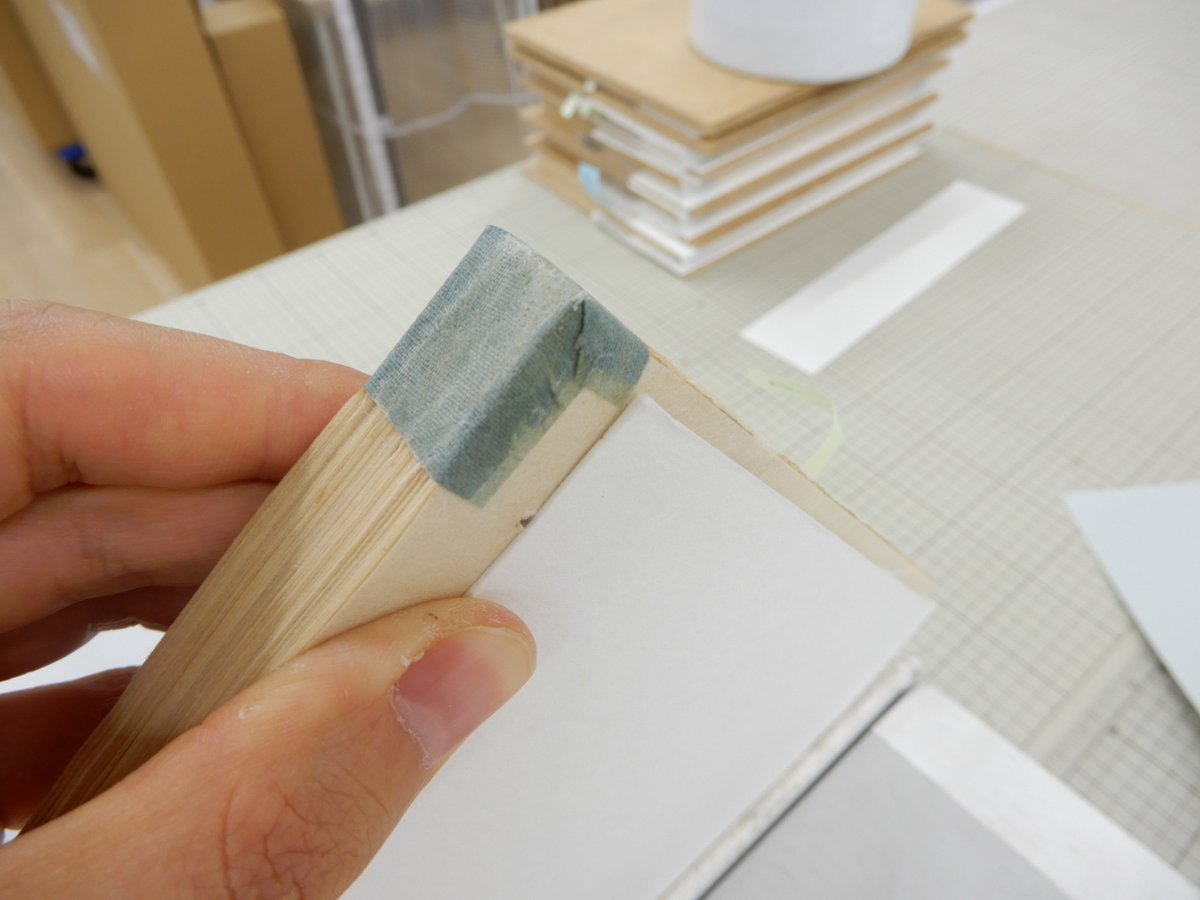

ここから、修復を行っていきます。資料の本来の姿や質感をできるだけ損なわないように、紙や体裁を考慮しながら材料を選択し、修復作業を行います。用紙には極薄の和紙を用い、接着には正麩糊を使用しました。

裂けや破れなど傷みが大きいものは全面の裏打ち(裏から紙を貼って補修・補強する処置)を、傷みが少ないものは部分修補を実施しました。全面裏打ちでは、本紙の裏面全体を極薄の和紙で覆い、その上から水と糊を噴霧して刷毛で馴染ませます。

さらに不織布をかぶせてその上から刷毛をかけて和紙をしっかりと密着させます。そして、濾紙(吸い取り紙)に挟んで上から重石で圧をかけて定着と乾燥をさせます。なお、折り目だけの部分修補の場合は、細長く切った極薄和紙を折り目に沿って貼ります。

乾燥を終えた本紙を見てみますと、和紙がしっかりと貼り付いていますが、極薄のためあまり目立たず、裂け目もきれいにつながりました。最後に四方の余った和紙を切ってトリミングして修復は完了です。

④再製本

修復が終わりましたら、再び本の形に戻さなければなりません。順番に紙を折って重ねて、紙縒りで仮綴じします。

ボロボロになっていた角裂も和紙で補強して貼り直します。その後、表紙と裏表紙で挟んで糸で綴じて完成です。

修復を終えた本は裂けていた部分もきれいに塞がり、見た目もきれいになりました。数百丁にもおよぶ修復や乾燥、トリミングといった付随する作業、そして再製本まで、一連の修復作業には、約4ヶ月の日数がかかりました。

今回の修復業務により、茂山千五郎家の皆様が傷みを気にせず安全に本を読めるようになり、また、良好な状態で資料を後世に受け継がせることができるようになりました。

いかがだったでしょうか。次回は「茂山千五郎家所蔵資料デジタルアーカイブ事業」シリーズの最終回。翻刻作業と帙・桐箱の新調といった納品時の作業をご紹介します。