60年かけて少しずつ前向きに進む

新年のお慶びを申し上げます。

寅年です。

写真は子育ての文化研究所の子育てかるたです。こちらは完売ですが、AKAGOカルタは絶賛発売中です。https://www.kosodate-bunka.jp/akagokaruta/

12×5=60 5回目の寅年を迎えました!!(まだ59歳ですが)

昨年は想定外の一年でした。

一昨年末にフィリピンから息子が、

妻をその母国のシンガポールに残して戻り、

半年後にやっと妊娠していた妻もビザが取れて来日し、

2カ月半後に助産院の畳の上でコロナ禍の出産。

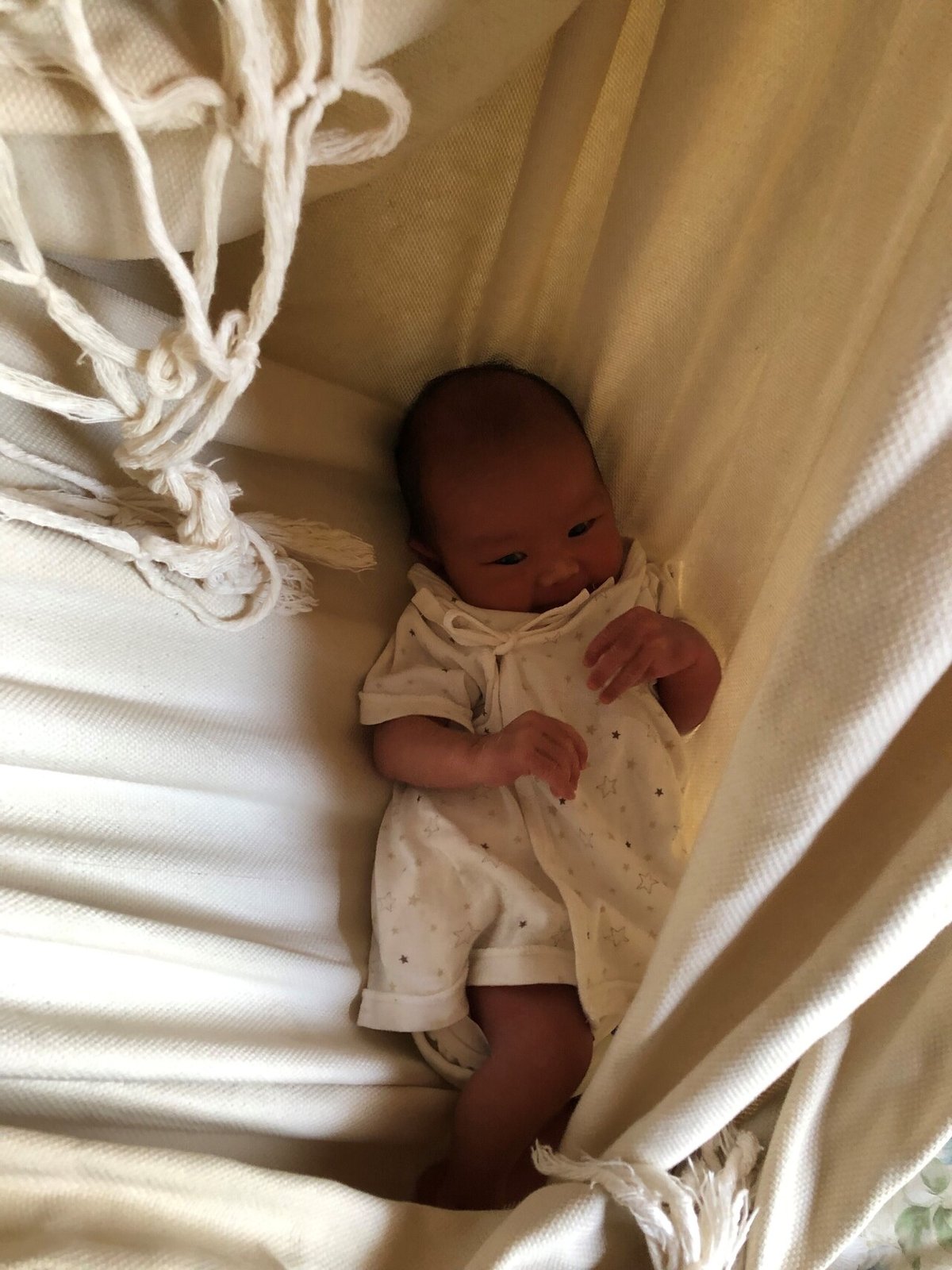

こちらは生後2週間の孫の写真。ハンモックです。

独り暮らしを想定して大学を退職したから

我が家は狭小住宅。

さらに30年近く過ごした研究室から持ち帰った荷物が

詰め込まれている中、

4人のごちゃごちゃな生活が始まりました。

その間、5月に一般社団法人ジェイスの立ち上げ、

ベストセラー「やりすぎ教育」の出版

すでにnoteに投稿した「ウワサの保護者会」「すくすく子育て」他テレビ出演や取材記事、雑誌への寄稿依頼が覚えていられないほど続き、

一般社団法人ジェイス企画による設立記念鼎談(西川正さん、松田妙子さんと私)、引き続いての5回連続の読書会やジェイスメンバーによるガチャトーク(神林俊一さん×横須賀聡子さん、古野陽一さん×迫きよみさん、築地律さん×根本真紀さん、田中愛さん×武田、大柄根明香さん×武田)もありました。

2021年に入ってからの講演や研修、ワークショップ開催の備忘録として、

全てではありませんが、書いておきます。

(長くなるので、適宜、関心のあるテーマ以外、飛ばしてお読みください)

※べびぃLabo☆Ceres研修会

「子どもの発達と養育環境 マルトリートメント状況の改善に向けて」

この研修会が、コロナ禍で止まっていたやりすぎ教育執筆再開のきっかけになりました。社会的マルトリートメントについての整理と弾みがついた大事なスタートでした。

※NPO法人母子フィジカルサポート研究会研修

「迷いととまどいの時代の子育て-子どもの心に寄り添うための、子の育ちの精神分析」

心の発達に関する精神分析理論について、授業以外で話をしたのは初めてだったかもしれません。様々な専門職の方が熱心に聞いてくださいました。

※第7回オンラインエデュシーク

「リフレクション 教えと学びを振り返る」

学校の先生方がたくさん聞いてくださいました。10分(+15分)と短い時間ではありましたが、雑駁ながらやっとリフレクションについてお話しすることができました。リフレクションについてまとめてきちんとお伝えしたいと思いながら、なかなか実現しておらず、noteも含め、あちこちに書き散らしたままです。コルトハーヘン氏に申し訳ないなあと思うばかりです。

私は、 フレット・コルトハーヘンのリフレクションを日本に紹介した人 なのだけれど、 心理臨床家は基礎トレーニングの中でリフレクションを繰り返し、実践の日々でも当然やっているから、 教師がリフレクションをしないということがむしろ不思議なので...

Posted by Nobuko Takeda on Thursday, February 4, 2021

※富山大学教職大学院「学び手の学びに寄与する 教え手のふりかえりのあり方~3つのリフレクションの実際とセルフスタディを学ぶ~」

コロナ禍で延期していた講演がオンラインで実現しました。リフレクションとセルフスタディの両方を一度にお話ししてしまうというぎゅっと詰まった研修になりました。セルフスタディについての講演はこれが最初で最後になっています。私が教職大学院等で講演することもあるということをもう少し知っていただいてもいいかもしれません。どうぞ依頼して下さい(笑)。

※お茶の水女子大ECCELLミニ・フォーラム

「人生100年時代の 継続学習による専門性開発」

「保育・子育てラーニングプログラム」修了生への現職研修に対するコメントの依頼だったのですが、こういうテーマでお話ししてみました。女性の生涯学習について改めて考えて話す機会をいただいて楽しかったし、自分でも学びになりました。あまり動いていませんが、こんなFBグループページもやっています。ばぁばぶは非公開です。

※日本スクールソーシャルワーク協会の基調講演

「新型コロナ禍における子どもへの社会的マルトリートメント」

山下英三郎先生のお膝元でスクールソーシャルワーカーの皆さんに自分の考えていることをお話しできるというのはとても光栄なことでした。なかなか手が回りませんが、私の本来の専門である心理臨床家やソーシャルワーカーの皆さん対象の講演会や研修も少しずつお引き受けできればと思っています。

※今のままで大丈夫?大阪の学校〜 保護者さん、先生たち、みんな集まろ!〜「グローバル社会を生きていく子どもたち」に必要なのはどんな力なのでしょう(武田緑さん主催)

「公教育の中に「競争」が用意されていることは、子どもにとってどんな影響があるのでしょうか?」

短い時間でしたが、苫野先生、久保先生、濱元先生という顔ぶれで、バランスのよい議論ができたのではないかと思います。私自身も大変勉強になりました。

※たかまつななチャンネル(自殺予防)

9月の新学期を前にして、お声がけいただきました。芸能人と言われる立場にたつことで自分の言葉が社会に伝わるようにしたい、と前面に立っていくたかまつさんの姿勢は、「ウワサの保護者会」の尾木直樹さんと同じで、若い頃からのこのエネルギーにすごいなあと思いました。選挙の時の活躍は目を見張るものがありました。私はそういうタイプにはなり切れず、この機会もちょっと十分に生かしきれなかったように思いますが、だからこそ、たかまつさんはこれからも応援していきたい方です。

※オンライン・ファシリテーター青木将幸さんとの「やりすぎ教育」執筆に関わるトーク

たくさんの方に聞いていただくことができました。話していて楽しかった。さすがマーキーです。

今日は東京は涼しいです。 終戦の日。 (いくつものメッセージが重層的に入って、 ちょっと読みにくい文章になってしまいました。 何はともあれ、9月1日にお会いしましょう) 戦争は始めたんです。 始めるに至るプロセスの中に、 みんながい...

Posted by Nobuko Takeda on Saturday, August 14, 2021

※東京都市町村職員対象研修会(虐待予防)

こちらについては、午前午後と丸一日かけての研修。公務員という立場の人たちが置かれている身動きしづらい状況を痛感する経験でした。自治体で子育て支援に少しでもかかわる職員の皆さんには、この日のテキストとした、月刊 自治研 2018年7月号 子どもと親を地域社会で支えるために

―自治体職員が知っておくべきこと <社会で支える子どもと親>https://www.jichiro.gr.jp/jichiken/month/contents/gravure_1807.pdf

こちらをぜひ読んでいただきたいと思っています。

※沖縄県教職員組合(那覇支部と宮古島支部)総会基調講演(やりすぎ教育)沖縄県教組の那覇と宮古島の講演については現地に行って、いろいろなことを感じ、それに合わせて講演をしました。投稿したいと思う体験をたくさんしましたが、あまりにいろいろありすぎて、そのままになっています。心残りです。沖縄の教育には難しい問題が山積していて、いろいろな角度から考えさせられました。

※北海道教職員組合総会基調講演(やりすぎ教育)

時を同じくして、北海道と沖縄からの依頼に、最初は驚きました。やりすぎ教育のメッカ、東京都文京区や港区とはまた違う背景で、地方でこそやりすぎ教育が起きているということは、新潟県などからもうかがっていました。この冬、山形県山間部からも依頼が来ています。都会に出なければ学ぶ機会が十分に得られないという焦りが、やりすぎ教育を生んでいるのです。

※あきたキッズネットワーク(AKN)主催 地域ネットワークづくりワークショップ・セミナー「草の根活動のエンパワーメント」

https://noshiro-npo.com/wp-content/uploads/2021/09/kosodatechiikinet-1.jpg

コミュニティワークの観点で、7-8年前からエンパワーしてきた秋田県の子育て支援。総合コーディネーターが育ち、県北、県央、県南にそれぞれしっかりと根付いて今も動いています。新しいメンバーを加えて、さらにパワーアップを図るために継続的な研修が開催されています。地域に立脚した継続的支援は成果が見えると本当にうれしく思います。

※NPO法人DAKKOによるオンライン研修(デンマークの対人支援職「ペタゴー」シリーズ~デンマークのウィルビーイングに学ぶ~)

デンマークの子どもの養育や民主主義については、特にこれからの日本の方向性について考えている多くの方に、何かの折に知っていただきたいと思っています。この前後にデンマークに関わっている多くの方と繋がる機会を持ち、ここでまた参加者の方たちとつながることができました。私にとってとても貴重な機会でした。

https://www.facebook.com/events/540537600356005/?ref=newsfeed

ついでにと言ってはなんですが、こちら、デンマークのことを知るのに楽しい大使館のグループページです。

【デンマークの税金は本当に高いの!?】 デンマークは税金が高いとよく言われます。間違いではありません。 所得税は一般的な人で45%くらい、消費税(付加価値税)も25%で軽減税率もありません💰 しかし、デンマークでは社会保障も税金を財源...

Posted by デンマーク大使館 on Sunday, December 26, 2021

※茨城県生涯学習センター「若者の現代的課題」(メディア依存、ひきこもり(昨年度))https://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=4188

新しいテーマでの依頼を受けるとスライドづくりに十時間以上かけます。基本書を集めてざっくり調べるところから始める場合はなおさらです。基本的に私は依頼を受けると、その対象者に合わせて内容と手順を考えて変えるので準備が大変なのですが(こちらではないですが、依頼する方が準備や打ち合わせの時間や交通時間を考えていないのだろうなあということがあります)、他の方があまり言っていない考え方を思いつきながらまとめていく作業はワクワクする時間でもあります。

※茨城県コミュニティワーカー養成講座

コミュニティワーカーをご存じですか。これからの日本に必要な専門職だと思います。「実践コミュニティワーク」(ビル・リー氏 学文社)という本を翻訳してから、様々な形で取り組んできました。県レベルでのコミュニティワーカー養成は、確実に県民に結果が帰っていくやりがいのある仕事です。3年連続でトップバッターとフォローアップを担当させていただいています。

※宮城県岩出山地域づくり委員会講演

「~0歳からの人づくり~大人はどのように子どもの育つ環境を作るのか」

2年前から関わっている地域です。コロナ禍でずっとうかがえず、zoom会議や文章などでつながっているにとどまっていましたが、今回やっと2日間にわたって、地域の現場をご案内いただきながら、皆さんにお会いしていろいろと話をさせていただくことができました。

※東京都子育て協働フォーラム「子どもの声を聴く」

※福井県子どもNPOセンター大人が学び合う講座2021 子どもの声を聴く

「マルトリートメントってなんだろう。子どもの心に近づいてみよう」

熱意あるスタッフさんたちにお声がけいただいて、マルトリ予防を提唱しておられる福井大学子どもの心の発達研究センターの友田明美先生ともこれをきっかけにつながれそうです。

※子ども学校プロジェクト企画の対談

「桑原さん、武田さんと一緒に考える子どもの育ちと学校」

くわまんこと、元公立小学校→前大日向小学校長桑原昌之さんと様々な教育の場で子どもたちに関わる矢代貴司さんと共に、教育のあれこれを話し合った時間。参加人数が少なかっただけに、本当に充実した時間を過ごすことができました。じっくりってやっぱりいいなあと思いました。

などなどなど。

従来からお引き受けしてきた子育て支援者、保育士、児童指導員、コミュニティワーカー研修、教員免許状更新講習などの対人援助職対象研修や保護者対象の講座だけでなく、助産師さん、歯科医師さん、一般の方を対象とした講演や研修なども増えたのでした。さらに、

※京都子育ての文化研究所 迫きよみ先生に学ぶ、赤ちゃん親子支援のAKAGO講座(東京・練馬)も企画しました。

「伝えられる私たちになるために 親と赤ちゃんの通訳になろう」

(公益財団法人前川報恩会 令和2年度地域振興助成講座 NPO法人プレイタンク主催 練馬区在住在勤の乳児親子&子育て支援者対象)

ところが!

この間、10月半ばから

平日日中のベビーシッター&おさんどん役割が始まり、

朝晩にダブルワークをしても仕事は追い付かず、

(赤ちゃんが家の中で泣いたら気になって仕事どころではなく)

大学教員の頃とは違って、

年収が日本人平均の半分以下に激減💦したのに、

労働量は以前と変わらずという状態が始まりました。

予定していなかったとはいえ、

私にとってやっと3人目の子育てで、

赤ちゃんの笑ったり泣いたりに大人が右往左往しながら生活するのは、

人間的といえばそうかもしれず、

クリスマスイブにスープのさめない距離で暮らすもう一人の娘と満喫した板橋の「さやの湯」で、

(これについてだけでも投稿したいお勧めのお湯。混雑度合いを確認して下さい。ちなみに、イブは空いていました(笑))

ジェットバスで自分の体からずうっと離れることのなかった

「凝り」がなくなっていることを発見したのでした。

昨年、筋トレとサイクリングで体力をキープしていたから、

まもなく7キロになる孫の抱っこも

スクワットしながらあやすのも大丈夫なのは

ありがたいことです。

そうこうして、やっと、

大学退職後、コロナ禍の2年間かけて、

これまで言葉にすることさえできなかった

ただ生きることさえも困難に感じてきた数十年を、

どうにか前向きに乗りこなしていこうと努めています。

そう、5月に法人の立ち上げと共に開設した

事務所あてに最初に届いた郵便物は、

中学生のとき、ルネにシンクロしていた私に、

「大丈夫でしょう」といってくださった

精神分析家小倉清先生からの

『やりすぎ教育』の手書きの感想文。

6枚の便箋ぎっしりでした。

今年90歳を迎える小倉先生は、

東洋人として初めてアメリカのメニンガークリニックに入局を許可された方で、80歳を超えて乳児虐待予防の精神神経科デイケアを開設なさった国際的な精神科医です。

私の臨床の基盤は、23歳から29歳まで、先生の作られた思春期病棟での研修と外来の診察同席で形成され、その後30代以降はずっとご無沙汰してきましたが、私が目標としてきたことは、小倉先生の背中から学んだことを社会で実践することでしたから、感無量でした。

やっとおっしゃっていただいた「大丈夫」になれたのかもしれないと恐る恐る思います。

世田谷まで自転車を飛ばして会いにうかがったら、

ずうっとおしゃべりして、

持参したあんこだまを

美味しい美味しいと召し上がってくださって、

クリニックをくまなくご案内下さって、

先述の近著を2冊渡して下さって、

ずっと見送って下さいました。

私が「勘」と称するものは、

小倉先生を追っかけした6年間に身につけたもので、

それを言語化して伝えることは私にはとても難しいのですが、

伝えて残していくことが、

私のこれからの仕事なのかもしれません。」

今年は2冊の翻訳本(ジョージア大学アナスタシア・サマラス氏の「教員のセルフスタディ」と、トロント大学故マリオン・ボーゴ氏のソーシャルワークプラクティス)と最低でも2冊の著書を出す予定です。

そういえば!!

年末に出版された3冊の書籍(部分執筆)をこれまで紹介することができずにいましたので、ここに挙げておきます。読んでいただけると嬉しいです。

★教育科学研究会「教育」特集2 追い立てられる子ども、そして親たち

武田信子 エデュケーショナル・マルトリートメントからウェルビーイングへ

https://kyoukaken.jp/mag/mag_202201

★個別最適な学び (授業づくりネットワークNo.40) 2021/12/20

ネットワーク編集委員会 (編集) 学事出版

武田信子:何のための「個別最適化」なのか

・・・経済戦略として考えられた個別最適化について、多くの人たちが、教育のため、子どものためと思い込んでいる。それは必ずしも子どものためにはならない可能性をもつ政策だが、動き始めてしまったからには、それが子どものためにするにはどうしたらいいかを考えなければならない。

★最新教育動向2022 必ず押さえておきたい時事ワード60&視点120 2021/12/10 教育の未来を研究する会 (編集)

武田信子:エデュケーショナル・マルトリートメント

思わず備忘録になり、と~っても長くなりましたが、

改めまして、これまでお世話になりました皆様にお礼を申し上げるとともに、今年もよろしくお願い申し上げます。

なお、関係者のお名前をすべて入れたかったのですが、あまりにたくさんなので、ごく一部の方のお名前のみとなりました。どうぞご海容ください。

#新年の挨拶 #小倉清 #授業づくりネットワーク #やりすぎ教育 #ポプラ新書 #教育 #個別最適な学び #教育動向 #エデュケーショナル・マルトリートメント #note 書き初め #研修 #講演 #ワークショップ #教育 #福祉 #心理臨床 #臨床心理学 #精神分析 #マルトリ予防 #社会的マルトリートメント #マルトリートメント