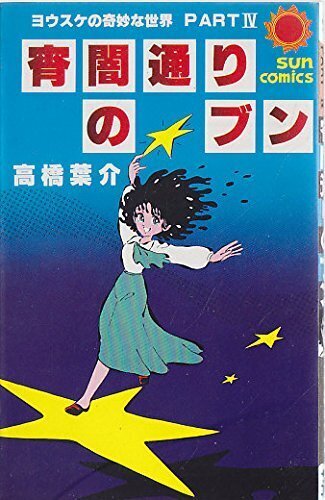

高橋葉介 『宵闇通りのブン』(ヨウスケの奇妙な世界 PART Ⅳ) : 高橋葉介の描く「少女」像

書評:高橋葉介『宵闇通りのブン』(1980年・朝日ソノラマ サンコミック)

独自の世界を持つ異色漫画家・高橋葉介が、デビュー誌である『マンガ少年』(朝日ソノラマ刊)に連載した「初期短編の第4集」である。

収録作品は、表題作である「宵闇通りのブン」シリーズの短編が6作7本と単発ものの「発掘」、そして唯一の例外として、他誌『漫金超』に掲載された短編「傷つきやすい青春」というラインナップだ。

「宵闇通りのブン」シリーズの各短編のタイトルは、次のとおり。

・ファルコンのパイプ

・フープアー空をゆく(その1)

・フープァー空をゆく(その2)

・おじさんの手紙

・将軍大いに語る

・One Man's Ceiling is Another Man's Floor

・パパを待つ

「宵闇通りのブン」シリーズを通読すると、高橋葉介のひとつの個性と言うか「傾向性」とでも呼ぶべきものが浮かび上がってくる。

どういうことかというと、それは「人間らしい生というものへの愛と嫌悪」とでも呼ぶべき、アンビバレントな感情だ。

このシリーズでは、シリーズの主人公である少女ブンは、終始「傍観者の語り手」であって、物語そのものの主人公というわけではない。あくまでも「他人の物語」を観察し、それを読者に伝える立場にある存在なのだ。

一一つまりこの段階ですでに、物語は「二層化」されているのである。

いくつかの物語について、簡単に紹介しておこう。

「ファルコンのパイプ」の主人公は、腹話術師ガッポの相棒であった、腹話術用人形のファルコン。

ある日、ブンが街を歩いていると、ゴミ捨て場から呼びかける声がした。見てみると、薄汚れた人形がブンに呼びかけていたのである。自分をここから助け出してくれと調子よく喋るファルコンを、人形が喋るなんて面白いと、家に連れ帰るブン。そして、そこでブンが聞かされるのは、ファルコンが捨てられるに至るまでの物語。

ガッポとファルコンは良い相棒だった。 ガッポは腹話術師として一流だったが、しかし個人的にはごく内気な人間で、ファルコンを介さないと人とは話せないような男だった。 そのガッポが、一座の花形である美女、ミス・メイフラワーに恋をしてしまう。ファルコンを介して、ミス・メイフラワーにプロポーズすると、ミス・メイフラワーは「木の実ほどのダイヤがついた指輪が欲しい」という条件を課する。それを真に受けたガッポは、ファルコンが止めるのも聞かずに、あちこちを駆けずり回って必死に働き、ついに「針の頭ほどのダイヤのついた指輪」を手に入れ、再度ミス・メイフラワーにプロポーズするが、時すでに遅し。ミス・メイフラワーだった人は、街一番の金持ちの御曹司から「アヒルの卵ほどのダイヤについた指輪」を贈られ、結婚していたのだった。 失望したガッポは、ファルコンを残してどこかへ去ってしまい、それっきり。それでファルコンも捨てられてしまったのだった。

さて、そんなファルコンは、ブンに「ひとつだけ願いを聞いてほしい」と言う。それは、ミセス・メイフラワーに復讐したいので、彼女の家まで連れて行って欲しいと、そう言うのだ。

それでブンは、ファルコンをプレゼント用の箱に詰めて、ミセス・メイフラワーに送り届ける。

喜んだミセス・メイフラワーが箱を開けると、ファルコンは待ってましたと、つのる恨みを込めて、ミセス・メイフラワーを罵倒しまくるのだが、腹話術人形にできるのはそこまで。怒り心頭に発したミセス・メイフラワーは、召使に命じて、斧でファルコンを切り刻んで捨ててしまう。

一一その後の、ブンとファルコンの会話が、次のものである。

「あーあ、バラバラになっちゃって……。直してあげるわ、私手先は器用なの」

「いや……もういいんだ、言うことは言ったよ。オレの体は寄木細工にでも使ってくれ」

「だけどさ一一結局、悪態をついたってミスターガッポが戻るわけじゃないし、あんたはバラバラにされちゃうし、何にもならないじゃないの」

「まぁ、そりゃそうだが、口先だけしか能のないオレが、自分の友達にしてやれる唯一のことだったんだよ。だから、満足だ……。これで満足だ……。」

そう言うファルコンを、ちょっと悲しそうな目で見つめるブンに抱えられたまま、ファルコンは深い沈黙に落ちてゆくのだった…。

そして、ワンテンポおいた後、ブンは読者の方に向かい、呆れたような表情で言うのだ。

「ばっかみたい」

その後ブンは、ファルコンの木切れからパイプを作り、それをパパにプレゼントする。

すると、パイプになったファルコンは『ときどき天気の良い日には、おしゃべりしたりするのです』。

「おはよブン」

「おはよファルコン」

一一こういうお話である。

「フープアー空をゆく」は、フワフワと生きてきたために、家族から「役立たず」呼ばわりされてきた気弱な青年フープアーは、ついにフワフワと空を飛べるようになり、それに目をつけた興行師によって、大スターになる。

ところが、チヤホヤされ、美食に慣れたフープアーはブクブクと太ってしまい、ほとんど飛べなくなってしまうのだが、彼のことを心配するブンについて、興行師はフープアーに「彼女は君のことを愛しているんだ。だから彼女のためにも頑張れ」と嘘をついて励まし、これを真に受けて奮起したフープアーは、無茶な減量をして不健康に痩せた上に、風船につめるヘリウムガスをチューブから吸うことで、フワフワと高く浮き上がることに成功する。

だが、チューブから送り込まれるガスを吸いすぎて、最後は風船のように破裂して、フープアーは死んでしまう。

フープアーの最後の飛行に満足した、見物の街の人たちは、フープアーの残骸の一部を持ち帰り、ブンもフープアーの骨を1本拾って、言うのである。

「ばーか」

そして、骨を持ち帰ったブンは、未完成だったオブジェの部品として、その骨を組み込むのである。

「おじさんの手紙」は、ブンの亡き母の妹にあたる叔母さんと結婚した、叔父さんの話。叔父さんは冒険家で、世界の秘境を飛び回って大変な冒険をし、それを手紙に書いて妻に送ってくる。

妻であるブンの叔母さんは、その手紙で知らされる「おじさんの大冒険」に心躍らせて満足している。自分の夫は、こんなに素晴らしい冒険家なのだと満足し、年に数日しか帰って来ず、帰ってくるたびに、冒険の代償として体の一部を失っている夫を、それでも誇りにしているのだ。

そんな叔母さんのところへ様子うかがいに出されたブンは、叔母さんのもとへ叔父さんの手紙を届けに来る郵便配達夫が、叔父さんに似ていることに気づき、尾行してその正体を暴く。やっぱり郵便配達夫は、叔父さんだったのだ。

その叔父さんが「妻には絶対に内緒だぞ」と断った上で語る打ち明け話とは一一。昔から「冒険家」が大好きだった叔母さんに気に入られるために、叔父さんは冒険家を装って、憧れていた彼女と結婚した。そしてその後も、妻を失望させないために冒険旅行をしているふりをしながら、実は別居して、地味な生活を続けながら、冒険物語の手紙を送り届け続けていたのであり、体の怪我も、物語に信憑性を持たせるために、自ら傷つけたものだった。

そして、その打ち明け話を聞いたブンは、その後の叔父さんの運命を想像しつつ、読者の方に向かって言うのだ。

「ばっかみたい。 ね?」

後の3作も、例外はあるにせよ、基本的には似たような構造を持つもので、ある種の「人間悲劇」を描いて、読者をしんみりとさせたあと、最後に「ばっかみたい」と、ブンに突き放させるのである。

では、作者である高橋葉介は、心から、こうした「ナイーブな男たち」を「ばっかみたい」だと思っているのかというと、無論そうではないだろう。

高橋は、こうした「ナイーブな男たち」に共感しつつも、それが「男たちの愚かで自己満足的なロマンティシズム」でしかないとも承知していて、そうした「男のロマンティシズム」とは最も遠い存在である「少女」に、冷たく突き放させ、呆れさせることで、ある種の「救済」を与えているのだ。

こうしたことは、「ブン」シリーズではない、独立した短編「傷つきやすい青春」に、特に明らかだろう。

この作品の主人公は、初期高橋葉介の描く典型的な(美)少年風の青年なのだが、彼は気が弱く、他人に気を遣って下手に出ては酷い目に遭ってしまう、いかにもついていない青年である。そしてその最後も、当然のごとく悲惨な「死」なのだが、そんな消えゆく主人公の最後の独白が、次のようなものなのだ。

こうしてぼくは死んだ

死体は長い間、(※ 街路に)放っておかれたが……

ある日、硫酸の雨が降り

全て溶けてしまった

暗くじめじめした下水に流れこみながら

なぜかぼくの心は

はじめてなごんだ

まったく救いのない話であり、「死」だけが「救い」だった、というお話である。

つまり、高橋葉介は、この世の中は「ナイーブな男たち」には残酷すぎる世界だということを痛感しており、だから、そうした「ナイーブな男たち」に「共感」しつつも、それを「少女のリアリズム」によって、突き放させるのだ。「共感」や「同情」をされる方が、かえって「みじめ」だからと。

しかし、そんな、ブンに代表される、およそ「センチメンタリズム(感傷性)」には縁のなさそうな少女が、それでもどこかで、そんな「ナイーブな男たち」を、その「あっさりさっぱりした態度」で、救っているという印象が、確かにある。

高橋葉介の描く「カラッとした少女」たちは、たぶん、そうした態度において「男たちの感傷性」という「現世性」を浄化してくれる、言うなれば、生死を超越した「安らぎの天使(眠り)」なのではないだろうか。

(2015年1月8日)

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○