アンディ・ムスキエティ監督 『ザ・フラッシュ』 : シュレーディンガーのコウモリ

映画評:アンディ・ムスキエティ監督『ザ・フラッシュ』

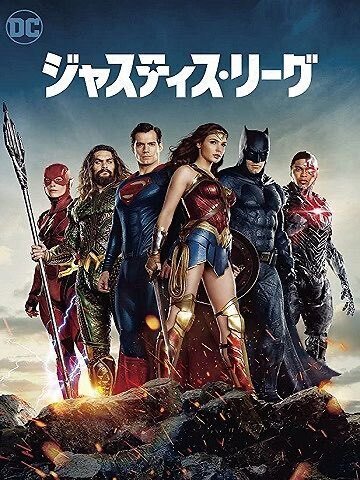

「DCエクステンデッド・ユニバース」ものの1作であり、その中でも、スーパーマンとバットマンが共演する「ジャスティス・リーグ」ものの1作で、本作の主演は、もちろん「フラッシュ(本名バリー・アレン)」である。

「DCエクステンデッド・ユニバース」とは、要は「DCコミックスの映画版シリーズ」のことで、これらは元来、個々別々の主人公が、個々別々の世界で活躍するものなのだが、こうした別々の作品世界を超えてヒーローが共演する世界として、「ジャスティス・リーグ」は企画された。

映画版としては、無論、「マーベル・コミック」の映画版シリーズである「マーベル・シネマティック・ユニバース」での、『アベンジャーズ』の大ヒットを受け、これに追随したものといっても良いだろう。

ところが、期待の大作であった『バットマンvsスーパーマン ジャスティスの誕生』が、思いのほかヒットしなかった。そこで、

『DCフィルムズの設立

2016年5月、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』が賛否分かれる評価になったことを受けて、ワーナー・ブラザースはDCエクステンデッド・ユニバースの評価を安定させるべくDCフィルムズを設立、その共同運営者にジョン・バーグとジェフ・ジョーンズを任命した。

ユニバースを重視しない方針への転換

フランチャイズ全体で3作目にあたる『スーサイド・スクワッド』まで厳しい評価を下される傾向にあったDCエクステンデッド・ユニバースだが、他の作品との繋がりが薄い4作目の『ワンダーウーマン』がそれまでと一変して高い評価を得たことで、DCコミックス社は2017年9月、今後は作品と作品を繋げることを重視せず、作品単体のクオリティを重視していく方針転換を明らかにした。』

(Wikipedia「DCエクステンデッド・ユニバース」)

しかし、「ジャスティス・リーグ」もので繋がった「DCエクステンデッド・ユニバース」は、それにとどまらず、そこから「マルチバース化」が推し進められる。

これも、「マーベル・シネマティック・ユニバース」の「スパイダーマン」シリーズの近作のヒットなどを受けてのものだろうが、要は、単に個々のヒーローたちの世界が「横に繋がる」だけではなく、別個の映画シリーズとして、別の監督や主演で作られた作品を、単に映画として別シリーズだと考えるのではなく、実は、それぞれが「パラレル・ワールド(並行宇宙)」として、それぞれに存在しており、ただ、それが交わることはなく、相互的には存在しないも同然の「別個の小宇宙」だったと考え、「マルチバース(多元宇宙)」シリーズでは、そうした「(無数の)並行宇宙」を丸ごと「一つの大宇宙」ととらえて、それが(言うなれば、縦に)交わる世界を描くようになったのである。

ここでは「映画シリーズ」の話として説明したけれども、無論これは、原作のコミックとて同じで、たとえば、スーパーマンにしろバットマンにしろ、長い歴史を持つシリーズであり、最初に描いた原作者とは別に、その後、いろんな作家によって、シリーズ作品が描き継がれており、絵柄の違いだけではなく、「設定の細部」や「物語の展開」においても、それぞれの個性の違いもあった(同じ話を同じように描くだけでは意味がないからな)のだが、そうしたバリーエーションが蓄えられた結果、それをクロスオーバーさせるというアイデアも可能になった。

作品世界に登場する「別世界の(別バーションの)ヒーロー」についても、読者・観客はそれなりに馴染みがあるからこそ、「いきなり、パチモン(偽物)が現れた」ということにはなれらず、「本物が複数登場した」という面白さを演出することが可能になったのである。

だが、こういう「パラレルワールド」による「マルチバース化」というのは、最初こそ刺激的で面白くはあっても、言うなれば「何でもあり」ということになってしまい、そこが面白さの枷にもなってしまう。

つまり、極端な話、うまくいかなくなったら、うまくいったパターンの現実である別の世界に移れば、少なくとも見かけ上は、うまくいったことになってしまうからである。

そんなわけで、この「マルチバース化」は、近年、マンネリの様相を呈してきて、ヒーローの共演にも飽きが来てしまい、豪華な出演者にも関わらず、作品自体は思いのほかヒットしないという事態がしゅったいした。

本作『ザ・フラッシュ』も、そんな「マルチバース」ものなのだが、しかし、ある意味で本作は、そうした「マルチバース」ものの性格を、極端まで推し進めた作品になっている。

ここまで、やってしまったら、もう「マルチバース」ものをやっても、あまり意味がないというところまでやってしまっているのだ。

そして、その意味で本作は、とてもよくできている作品だし、面白い作品となっている。

事前に流された「クリストファー・ノーラン監督による不朽の名作『ダークナイト』よりも面白い」といった評価は、明らかに宣伝用の「過大評価」ではあるけれども、最近の「アメコミ映画」の中でなら、かなり良くできた作品になっていると評価しても良いだろう。

本作『ザ・フラッシュ』は、「マルチバース」ものが、その「何でもあり」な自由さのゆえに、かえって「ストーリーのパターン化」を招いてしまっていたのに対し、最後まで展開の読めないところが、魅力的だったのである。

しかし、この作品が、私にとってとりわけ面白かったのは、そうした「作品内での面白さ」には止まらない部分にこそあった。

あえて言うなれば、それは、本作が期せずして持ってしまった「メタ・ムービー」的な性格にあったと言えるのである。

○ ○ ○

【※ 以下で、本作のネタをわりますので、未鑑賞の方は、決して読まないでください。】

本作は、「かなり良くできた作品」として楽しめたし、何よりも「サービス満点」な作品で、そこが良かった。

「サービス満点」というのは、事前に告知されていた「マイケル・キートン版バットマン」の登場ということもあるのだが、それには止まらず、そうした傾向を極点にまで押し進めた点においてであったと言えよう。

本作には、最初の方で、本編の主人公が元来属していた「ジャスティス・リーグの世界」のバットマンとして、ベン・アフレック演ずるところのバットマンが登場する。

つまり、主人公のフラッシュ(本名バリー・アレン)は、「ジャスティス・リーグの世界」から出発して、「マルチバース」の世界に接することで、「マイケル・キートン版バットマン」の生きる「別宇宙」に入り、そこに存在していた「もう一人の自分(バリー)」とともに、「マイケル・キートン版バットマン」と、スーパーマンの代わりに存在しているスーパーガールと協力し、元の世界ではスーパーマンが倒したゾット将軍と戦う、というのが本作の大筋である。

だが、そこまでなら、「マルチバースもの」としては、言うなれば「ありきたり」でしかない。

ところが本作の場合は、「マイケル・キートン版バットマン」とスーパーガールが戦死して、どんな「並行世界の別宇宙」に移動しても、その事実だけは「変えられない」という重い事実を描いており、その点で「ご都合主義」的になりがちな「マルチバースもの」の、異色作になりえている。

この「正義のヒーローが倒されて、復活しない(殺されたまま、物語が終わる)」という「例外的な展開」は、「世の中には変えられない悲劇だってあるけれども、それがあるからこそ生まれてくる正義や勇気もある」といった、何やら少々ごまかしめいた「教訓」が、感動的に語られて、物語は一応の結末を迎えるのだ。

この結末は、なるほど、現実問題としては「教訓的」だし、感動的に描かれて、一定の説得力を持たされているから、ここで終わっていれば「まずまずよくまとまった作品」止まりであった。

しかし、よく考えてみれば、無限に分岐する「マルチバース」としての「パラレルワールド」の存在を前提とする作品なのであれば、「戦死したバットマンとスーパーガール」が「助かる(死なない)」世界だって、たくさんあって当然であり、「変えられない運命もある」というのは、やはり、本質的に矛盾した話(作中内事実)なのではないだろうか。

だからこそ、この物語は、ここで終わっていれば、私の評価としては「まあ、面白かった」というに止まっていたはずなのだ。

詳しい説明は省くが、要は、「戦死したバットマンとスーパーガール」をなんとか救おうとして、「マルチバース」の誕生を促進しようとするフラッシュは、その行為によって、むしろ「パラレルワールド=並行宇宙(マルチバース)=多元宇宙=大宇宙」そのものを破壊してしまうことになるのを知って、これを断念する。

それでフラッシュは「世の中には変えられない悲劇だってあるけれども、それがあるからこそ生まれてくる正義や勇気もある」という「大人の認識」を身につけ、「バットマンとスーパーガールの死」そして「元来この世界にいた方の自分の死」をも受け入れて、この別世界で生きていくことを決意するのだ。

しかしまた、元に世界では「妻殺しの冤罪で、有罪が確定しかけていた父親」が、こちらの世界では「幸運」に恵まれて「無罪」が立証されることになり、フラッシュは、母の死を受け入れることで、父の冤罪を晴らすという幸運を、この世界では手にすることになり、その点でも、この「変えられない現実の受け入れ」は、結果としては「良かった」という感じで、なんとなくの説得力を持たされることになっている。

しかしながらやはり、どこか「騙された感」は拭いきれず、100パーセント満足できる作品とは思えなかったのである

ところがだ、この作品には、最後の最後で、まるで「おまけ」のような形での「サプライズ」がつけられている。

こちらの世界(移動後の世界)で、フラッシュの父親の「冤罪」が晴らされたのは、その立証に「ウェイン財団」(要は、大金持ちであるバットマンの財団)が協力したためであり、裁判でフラッシュの父の無罪判決が下されると、フラッシュの携帯にブルース・ウェイン(バットマン)から「おめでとう」と電話がかかってくる。

フラッシュが礼を言い、「ご報告に行く」だか「お会いしたい」だか言うと、ウェインは「今、自家用車でそちらに向かっているところで、もう着くよ」というような返事が返ってきて、すぐにウェインの黒い高級車が裁判所の前に姿を現すのだが、その車から降りてきたブルース・ウェインは、なんとフラッシュの見も知らぬ男性であり、要は、フラッシュの知っている「ベン・アフレック版ブルース・ウェイン」ではなく、別のブルース・ウェイン、それは、一一「ジョージ・クルーニー版ブルース・ウェイン(バットマン)」だったのである。

(※ この展開に、ツッコミを入れておくと、どうして元の世界の、父親の裁判では、ウェイン財団の助力がなかったのかが、疑問として残る)

「ジョージ・クルーニー版ブルース・ウェイン(バットマン)」とは、ティム・バートン監督、マイケル・キートン主演で作られた『バットマン』『バットマン・リターンズ』に続いて、ジョエル・シュマッカー監督によって撮られた『バットマン&ロビン Mr.フリーズの逆襲』のバットマンであり、ブルース・ウェインである。

つまり、本作に登場するバットマンとは、本来の「ベン・アフレック版バットマン」に加えて、告知されていた「マイケル・キートン版バットマン」に止まらず、告知されていなかった三人目として「ジョージ・クルーニー版ブルース・ウェイン(バットマン)」が登場して、フラッシュだけではなく、観客を「あっと言わせる」のだ。

だが、それだけなら、じつのところ、単なる「サプライズ出演」の域を出ないもので、私も、それを特に高く評価することもなかっただろう。

だが、私が、この「付け足しのようなサプライズ」を面白がったのは、ジョージ・クルーニーが、自身のバットマン役を「黒歴史として自虐ネタ」にしていた、という事実を知っていたからである。

つまり、ジョージ・クルーニーが、主演か助演かに関わりなく、バットマン役に復帰することは絶対にないと、私はそう確信していたのだ。

まず、本人が嫌がるだろうし、「制作側」だって、バットマン役を「黒歴史」呼ばわりしている俳優を、またバットマン役で使おうなどとは考えないだろうと、そう確信していた。

ところが、現に、ジョージ・クルーニーは、本作のラストで「ブルース・ウェイン=バットマン」役として登場した。これは、どういうことなのだろう?

いうまでもなく、ジョージ・クルーニーは、すでに一家をなした俳優であり、セレブとして名高い人だから、いまさら意に沿わない役を受けるなどということはない。

もはや、お金は必要のない存在なのだから、出たい作品にだけ出ていればいい人だし、近頃は俳優業よりも、プロデューサーとしての活躍の方が目立つほどであった。それなのに、どうして?

そこで、私が考えたのは、ジョージ・クルーニーの「バットマン役は黒歴史」語りは、「お芝居」だったのではないか、ということである。

つまり、これは本作への「サプライズ出演」が決まってからの、「韜晦」策だったのではないか、と考えたのだ。

「こんなことを言っているジョージ・クルーニーだけは決して、バットマン役に復帰することはないだろう」と思わせることで、「サプライズ効果」を最大化した、本作の「制作側」と結託した上での「お芝居(やらせ)」だったのではないか、と考えたのだ。

そもそも「バットマン役は黒歴史だ」などという言い方は、多くの人の反発を招くもので、仮に本音ではそう思っていても、普通は口にはしないものだ。

例えば、本邦では、オダギリジョーが『仮面ライダークウガ』で主演を演じながら、その後、俳優としてブレイクすると、「仮面ライダー」を自分の経歴から消したというので、多くのライダーファンの怒りを買った、というようなこともあった。

だから、ジョージ・クルーニーだって、本音はどうあれ、「バットマン映画」が今も続いている状況の中で、わざわざ「バットマン役は黒歴史」という自虐ネタを、あえて口にしたりはしないのではないかと考え、真相は「サプライズのためのやらせ演技」だった、と推理したのだ。

だからこそ、私は「やられた!(まんまと騙された)」と感心し、そこで嬉しくなったのである。

言い換えれば、私は、本作のラストでの「サプライズ」そのものを評価したのではなく、そのサプライズを成功させるために、「作品外で仕掛けられたトリック」に感心したのだ。

このサプライズが成功したのは、「作品の中」のことではなく、「作品の外」の諸条件があった(整えられていた)からこそなのだ。

この「トリック」は、「映画とは、フィクションであり、実在の俳優によって演じられているものである」という「メタ・映画」的な認識を利用することで、観る者に「意外性」を持たせ、心底「アッと言わせる」ことに成功した作品だと、そのように評価できた。

そして、「ミステリファン」である私個人は、そここそが「類例を見ないトリック」だと、そう高く評価し、面白いと思ったのである。

だから、私のこうした評価というのは、普通の「映画ファン」や「DC映画ファン」が、本作を評価したものとは、その意味合いが、まったく違う。

多くの人たちは、本作を「映画」として評価したが、私は本作を、言うなれば「メタ・フィクション」的に評価したのであり、言うなれば「メタ・映画=映画とは何か、を語る映画」として評価したのである。

○ ○ ○

だが、私のこうした「穿った推理」は、必ずしも「真相」であったとは言えないのかも知れない。

なぜならば、ジョージ・クルーニーが「バットマン役は黒歴史」ということを語ったのは、本作への出演交渉がある前だったようだからである。

つまり、それが事実であれば、私の上の「推理」は、根本から瓦解してしまうのである。

このあたりの「事情」は、下の記事に詳しいから、まずはそちらを一読願いたい。

この記事によれば、ジョージ・クルーニーが「バットマン役は黒歴史」ということを語ったのは、本作への出演交渉がある前だったようなのだが、しかしだ、一一果たしてこれは「疑いようのない事実」なのだろうか?

このニュースで語られる「どの段階で、ジョージ・クルーニーに、バットマン役での出演依頼がなされたのか?」という事実関係は、じつのところ、ジョージ・クルーニーと「制作者側」の「公式見解」でしかない。

だから、年齢的に言っていまさら主演ではないにしても、実際には、本作とは限定せずに、バットマン役での出演依頼というだけの話なら、もっと以前からなされていたかもしれないのである。

そしてその場合は、どうしたって「サプライズ出演」的になる蓋然性が高いから、ジョージ・クルーニーは「いまさら私が、バットマン役をやることなんて、ないない」という演技を、いささか気長な「伏線」として張っていた、という可能性だって、満更ないとは言えないのではないだろうか?

自身が、バットマン役として出演した『バットマン&ロビン Mr.フリーズの逆襲』が、酷評された過去があったからこそ、言うなれば「報復戦」的に「次は、そんな評価をした奴らを驚かせ、喜ばせてやる」と、そんな「遊び心」が、余裕あるセレブのジョージ・クルーニーに、全然なかったとそう言い切れるだろうか?

このように説明すると、多くの人は「しかし、それが真実なら、『ザ・フラッシュ』が公開された今となれば、実はあれは全部お芝居でしたと、そうバラしても良いのではないか。それをしないのは、やっぱり、そんな深い企みなんてものはなかったということなのではないか?」と、そう問うだろう。

だが、これに対しては、私は次のように答える。

「それを認めてしまうと、以降、俳優のコメントというのは「信用ならない」ということになってしまって、おかしな悪影響が残ってしまうだろう。だから、あの〝黒歴史発言〟は、本音だったということで良いんじゃないかということで、クルーニーと制作サイドで合意ができていた、ということではないか。事実、クルーニーが〝黒歴史〟発言をしたからといって、それで大きく叩かれることもなかったんだから、今回の最後のサプライズを成功させたことで、その真相までは明かす必要はない、というところに落ち着いた可能性は、十分に考えられるはずだ。そして、私のこの解釈が、真相を突いたものであったとしても、彼らは契約上の理由から、決して口をわることはないだろう」と。

どうだろうか?

このように考えれば「真相」は、まさに「藪の中」である。

だから、どちらを「真の現実」と見るかで、世界は分岐する、ということで良いのではないだろうか?

それでも、この説明が「詭弁」だなどという野暮を言うのなら、私たちが置かれている今の状態は、量子力学的世界像における「シュレーディンガーの猫」の「ブラックボックス」と同じで、2つの可能性は、今のところ同等の権利で重なって存在しており、箱の中で「猫は生きているのと同時に死んでいる」のと同様、「ジョージ・クルーニーは、黒歴史だと本気で信じたのと同時に、お芝居(嘘)であった」ということにもなるのではないだろうか?

これは、かなり科学的な説明である。一一たぶんね。

(2023年6月20日)

—————————————————————————————————————

【補記・お詫びと訂正】(2023年6月26日)

本稿中で、

『(※ この展開に、ツッコミを入れておくと、どうして元の世界の、父親の裁判では、ウェイン財団の助力がなかったのかが、疑問として残る)』

と書いた点については、私の聞き漏らしによる「誤解」であるとのご指摘を、コメント欄にていただきました。

曖昧な記憶で、誤った指摘をしたことについて、『ザ・フラッシュ』制作関係者とファンの皆様に、心から、訂正してお詫びしたいと思います。たいへん失礼しました。

また、誤りをご指摘くださった、まいるず様には、心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。

(2023年6月26日)

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・