「白砂壇も衣替え」 京都 法然院

今回ご紹介するのは、京都市左京区にある「法然院」です。

哲学の道から横に少し入った所にある人気スポットです。

境内にある白砂壇(びゃくさだん)の模様が季節ごとに変わるため

法然院の見所の一つとなっています。

そこで今回は法然院の雰囲気を季節に分けた形で、写真と共にお伝えしたいと思います。

ここ法然院は、浄土宗の開祖である法然上人が弟子の住蓮・安楽とともに、阿弥陀仏を昼夜六度拝む「六時礼讃」を勤めた旧跡なのだそうです。

鎌倉時代の初め、専修念佛の元祖法然房源空上人は鹿ヶ谷の草庵で弟子の安楽・住蓮とともに念佛三昧の別行を修し、六時礼讃を唱えられました。

1206年(建永元)12月、後鳥羽上皇の熊野臨幸の留守中に院の女房松虫・鈴虫が安楽・住蓮を慕って出家し上皇の逆鱗に触れるという事件が生じ、法然上人は讃岐国へ流罪、安楽・住蓮は死罪となり、その後草庵は久しく荒廃することとなりました。

1624〜1644年(寛永年間)ほとんど廃絶していた法然院ですが、江戸時代初期の1680年(延宝8)に知恩院の第三十八世万無心阿上人と弟子の忍澂和尚が念佛道場として再興したとのことです。

では早速行ってみましょう。

法然院はここから少し入った所にあります。

ちょっと坂になっていますね。

石垣がすごくいい雰囲気です。

こちらは木の根っこが露わになっていました。

京都の鞍馬寺から貴船につながる場所にある、牛若丸が天狗を相手に修行をしたと言われている「木の根道」に少し似ています。

こういう場所って、ちょっと神秘的ですよね。

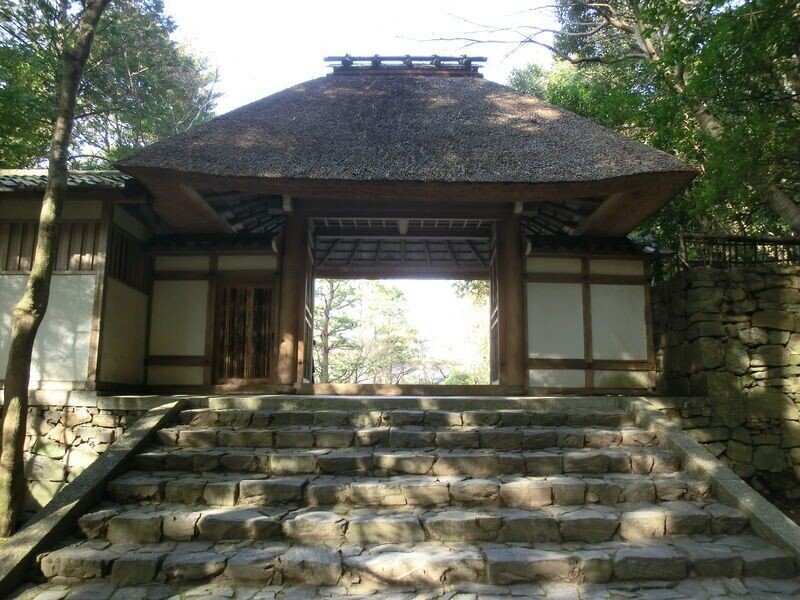

茅葺の山門です。素敵。

この山門をくぐると、

山門が他より少し高くなっており、やや上から見下ろす感じになっているため全体をよく見ることができます。

この両側に見える白い盛り砂が、白砂壇(びゃくさだん)です。

このように上には絵柄が施されており、すごくお洒落なんです。

実はこの白砂壇の絵柄は、定期的に描き替えられています。

そして、水を表わすこの砂壇の間を通ることは

「心身を清めて浄域に入る」ことを意味しているそうです。

下から山門を覗いてみました。

普段、茅葺の部分をこんなにしっかりと見ることがないのでちょっと面白かったです。

とても細かく揃っていて、すごく綺麗でした。

この白砂壇の写真は2月に撮りました。

こちらは花の模様ですね。

反対側は少しモダンな感じがして、こちらもお洒落です。

あまりに綺麗に描かれているので、どうやって作っているのかすごく気になりました。

いつか作っているところを見てみたいなぁ。

境内には池もありました。

法然院の本堂には本尊阿弥陀如来坐像の他、法然上人立像や萬無和尚坐像を安置しています。

また、本尊前の須弥壇(直壇)上には二十五菩薩を象徴する二十五の

生花を散華しています。

通常伽藍内は非公開ですが、毎年4月1日~7日までと11月1日~7日までの年2回、伽藍内部の一般公開を行っているそうです。

訪れる際には事前にご確認ください。

方丈は、1687年(貞亨4)に伏見城の遺構を移築したものと言われているそうです。

また境内には、小説家の谷崎潤一郎や哲学家の九鬼周造、経済学者の河上肇らの墓所もあります。

そういえば、こちら法然院は椿の名所でもあります。

《5月》

白砂壇のお手入れをしているようでした。

ただし、絵柄を作っている最中ではないようでした。残念。

こちらの模様は月、ですかね。これすごく好きでした♪

《10月》

この時の白砂壇は、ぐっと秋らしい雰囲気になっていました。

モミジと

イチョウですね。

どちらも可愛い。

《11月》

この時は紅葉の季節だったので、普段よりとても人が多かったです。

やはり法然院は人気なんですね。

紅葉と白砂壇、とてもよくお似合いでした。

あら、いい雰囲気( ´ ▽ ` )

季節を意識せず気まぐれに法然院をお散歩していましたが、

定期的に変わる白砂壇はやっぱり素敵でした。

私は見たことがありませんが、若葉や「寿」の文字の絵柄など、白砂壇には他にも様々な種類の絵柄あるそうです。

実際どの位のペースで変えられているのかはわかりませんが

他のタイプも見ていたいな~と思いました。

因みにこの上の写真はいつ撮影したものだったか忘れてしまいましたがこんなタイプのもありましたよ〜。

どれもやっぱり好きだなぁ。

では、これにて法然院は終了です。

いつかみなさんもぜひ。

ではまた。

いいなと思ったら応援しよう!