はじめの口上|大アジア思想活劇ーー仏教が結んだ、もうひとつの近代史

明治二十一(一八八八)年の天竺武勇談

「古来印度の事をば我国では天竺と称え、雷の住宅は必らず天竺の横町で、之を姓にしたのが徳兵衛と云う海賊で、復堂は海賊に近いのか赤松連城師より、入竺居士の号を貰った。復堂が僧であったら入竺沙門と来て唐へ留学した弘法大師の入唐沙門釈空海と同格、否以上である。さて復堂何等が故に入竺せしかと尋ぬれば……」*1

野口復堂(善四郎 元治元年生まれ)は無名の噺家、否、「教談家」である。坊主や学者先生の小難しい講演会の余興に、軽い道徳訓話や歴史物語やらを巧みな話術で披露して、座を盛り上げるのが稼業であった。明治の末年頃、講談界に「教談(教育講談)」という聞き慣れぬ一派を開いた復堂師匠の、とっておきのネタのひとつが、二十三歳のみそら単身乗り込んだインド亜大陸での武勇談。彼が速記者を前にして、その四十年前の印度旅行を「口から出まかせのまゝ」語り出したのは昭和二(一九二七)年の秋。今年、佛紀二五五二年(西暦二〇〇八年)からは百二十年前の思い出ばなしである。

無名の明治人、野口復堂はいったい何ゆえインドへと旅立ったのか。それはなんと大それたことに、「佛教復興」のためだった……。

近代仏教史の発見

この地球の人類世界を、宗教なるもので色分けした場合、我が日本国は「仏教国」とみなされることが多い(たいてい「民族宗教」の神道とまだら模様に混在させられているが……)。しかし、そういう「世界宗教地図」を見せられて、しかと納得できる善男善女が、日本に果たしてどのくらいいるだろうか。日頃から仏教への共感を温めている筆者にも、そんな大それたことを公言する勇気はない。

たしかに日本の仏教は千数百年の長い歴史を誇り、有形無形の様々な文化と思想を生み出してきた。伝説の霧のかなたにいる聖徳太子は別格としても、聖武天皇による東大寺大仏殿の建立、最澄と空海の入唐求法と天台・真言各宗の設立、親鸞・日蓮・道元などの鎌倉新仏教、あるいは戦国の一向一揆など、「一般教養」としての日本史は、仏教との関わりなしには成立しない。だが、それはせいぜい江戸時代までのことだ。日本仏教の歴史として語られる範囲に、明治以降の近代史が含まれることはマレだ。日本仏教は江戸の国家仏教時代を経てゆっくりと衰弱し、明治維新に伴う廃仏毀釈で徹底的に凋落したとされる。仏教が近代史に占めた役割は、ひいき目に見ても傍流サブカルチャーに過ぎなかった。そして現代。我々はかつてブッダの教えに祝福された島国に残る、わずかな仏教の余韻に浸っているだけなのかもしれない。

だから、近代仏教史はいうならば日本仏教栄光の歴史のオマケに過ぎない。筆者も長らくそう思ってきた。しかしある時、明治時代に刊行された仏教新聞をまとめて読む機会を得て、そんなステレオタイプの認識を改めざるを得なかった。近代とは、日本の仏教が世界に開かれた時代だった。なかんずく釈尊の故国インドと初めて直接の交流を持ち、それまで「小乗仏教」として観念的批判の対象としてきた南方アジアの上座部テーラワーダ仏教諸国(タイ・ミャンマー・スリランカなど)と少なからぬ交渉を結んだ点で、少なくとも日本仏教界の視座においては画期的な時代だった。ではその交流は、具体的にどんな形で始まったのか?

白人ブディストと講釈師と「佛教復興」

驚くなかれ、近代という時代の大舞台で、南北の仏教を数千年ぶりに結びつけたのは、ひとりのアメリカ人だった。その人の名はヘンリー・スティール・オルコット(一八三二〜一九〇七)。オルコット大佐という呼び名で知られ、『神智学協会(Theosophical society)』というオカルト組織の会長を務めた仁である。冒頭で紹介した「噺家」の野口復堂が、わざわざインドまで迎えに行った人物こそが、このオルコットだった。先回りして言えばこの時、野口は上陸したインド・マドラスの地で、極東の新興国・日本からの最初の特別使節スペシャル・デレゲートとして迎えられ、国賓級の大歓迎を受けたのである。

筆者はさすがに驚愕した。近代日本とインドとを結び、仏教復興のきっかけを作ったのが、無名の講釈師と、アメリカ人のオカルティストだったとは。明治二十二年の忘れられたミッションの顛末について、本書の前半でじっくり解き明かすつもりである。どうぞお楽しみに。

少しく鳥瞰するならば十九世紀後半、近代日本の覚醒と時を同じくして、インドを中心とした南アジアでは、忘却されつつあった独自の精神文化を取り戻すべく、仏教やヒンドゥー教などの宗教復興運動が沸き起こりつつあった。その潮流はアジアを浸食する欧米の植民地主義への抵抗の揺りかごとなり、のちに先鋭的なナショナリズム運動へと展開してゆく。

たとえば他のアジア諸国と少なからず共通の課題を抱え近代化に突入した「日本仏教の近代史」を、その潮流のなかに位置づけたとき、いったい何が見えてくるだろうか。

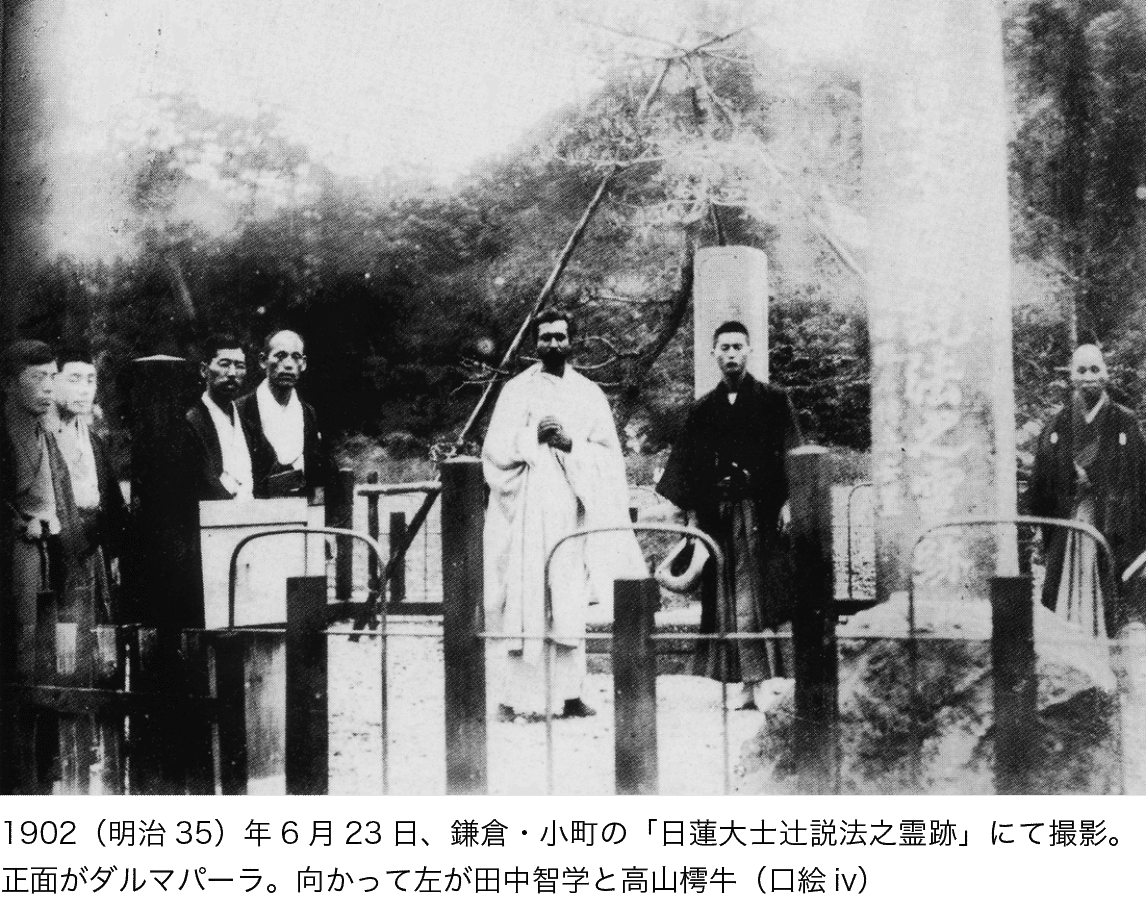

アナガーリカ・ダルマパーラと日本

そんなことをつらつら考えていたとき、筆者の前にもう一人気になる人物が現れた。明治二十二年、オルコット大佐とともに日本を訪れたひとりのスリランカ青年である。その名はアナガーリカ・ダルマパーラ(一八六四〜一九三三)。彼は南アジアの仏教国スリランカ(旧セイロン)に生まれ、イギリスの植民地支配に喘ぐ祖国で、仏教の復興を図った先駆者、建国の父として記憶される偉人である。

ダルマパーラは自ら創設した『大菩提会(Maha-Boddhi society)』の活動を通じて、西欧社会のインテリ層に仏教を普及させた。またインドの仏教聖地ブッダガヤの復興を呼びかけ、北伝大乗仏教と南伝上座部仏教の相違を超えた世界仏教徒の連帯を訴えた。「仏教世界の連合ユナイテッド・ブッディスト・ワールド」。彼の創刊した雑誌にはそんな大それたスローガンが掲げられていた。

その一方で、ダルマパーラは、生涯かけてスリランカ仏教を「ナショナリズムの柱」に仕立て上げた人物でもある。彼は世界三大宗教のひとつ、仏教の数少ないミッショナリーでありつつ、シンハラ民族の栄光を仏教と結びつけた民族主義者でもあった。

ダルマパーラの一生は日本との密接な関係で彩られている。前述の野口復堂とは終生の友情を結んだのをはじめ、生前四回も来日し、高楠順次郎・田中智学・大川周明・岡倉天心といった思想家とも交流を持ったといわれる。しかし、南アジアへの日本人の無関心も手伝って、日本での知名度はあまり高くない。

ダルマパーラは終生、日本に対して信仰にも似た期待を抱き続けていた。なぜなら、彼の眼に映った近代日本とは、世界で唯一、西欧キリスト教列強と敢然と対峙するアジア「仏教国」の希望の星だったからだ。西欧の白人キリスト教諸国による支配に甘んじていた十九世紀アジア、その屈辱の時代をアジアの隷従民として生きたダルマパーラは、偉大なるアーリアの教え、仏陀の教説こそが、アジア復興の精神的原動力となると信じていた。ゆえに彼は「仏教国」日本の発展に成長に期待したのである。

近代アジアを貫くカルマ

ダルマパーラは単なる仏教者としてではなく、あるときは民間外交家、あるときは反英闘争の志士、あるときは大アジア主義・汎アーリア主義のビジョンを説く預言者として、日本人の前に立ち現れていた。筆者は残されたわずかな資料からダルマパーラと日本の関係をたどってゆくうちに、近代史の荒波のなか、自らの出自に誇りを持たんとしたアジアの知識人が、どうしても引き受けねばならなかった「業カルマ」のごときものを感じて胸を打たれることしばしばだった。

本書の後半では、ダルマパーラの生涯と日本仏教界の動向とを並列的に眺めてゆく。そして彼の独特の仏教観と多彩で陰影に富んだ活動に、日本の仏教あるいは仏教国日本という(座りの悪い)国家像が果たした役割について、考えてみたいと思う。

そのようなことを考えてみたいのには、個人的な理由もある。筆者は現在、日本テーラワーダ仏教協会という上座部仏教の団体で事務と編集の仕事をしている。スリランカとミャンマーの長老方を師僧として、一時出家をしたこともある。自分の存在自体が、アジアの上座部仏教との邂逅から始まるもう一つの近代日本仏教史の産物である。大乗相応の地に生まれた上座部仏教徒というビミョーな立ち位置が、本書のような奇妙な近過去探訪に駆り立てている……という面もないわけではないのだ。

ただし調査の発端は、大学図書館での、ほとんど偶然のダルマパーラとの出会いだった。高校時代に愛読していたジッドゥ・クリシュナムルティの数奇な人生の背後に存在した、神智学という運動(自慢ではないが神智学の教理自体に魅力を感じたことは一度もない)と、スリランカの仏教が深い関わりを持っていたこと、そして日本仏教もまたその関わりと無縁ではなかった事実に、やけに惹かれたのである。

それから紆余曲折があって、筆者はテーラワーダ仏教徒になった。自らその布教伝道にも関わる立場になった。本書はそのような筆者の立ち位置で書かれた本である。ゆえに身びいきや、恣意的な資料の取捨選択、日本仏教に対する必要以上の批判的言辞などが散見されるかもしれない。あらかじめお断りしておく。

仏教という窓を通じて

それにしても、だ。京都生まれの講談師、アメリカ人の神秘主義者、スリランカの民族主義者。まったく噛み合いそうもない取りあわせの人物が、いくつかの旅を通じて巡り合い、激動のアジア近代史に足跡を残した。なんとも胸がわくわくするような話ではなかろうか。本編『大アジア思想活劇』は、三つの旅の物語を主題として描かれる歴史発掘紀行となるだろう。第一が野口復堂のインド旅行。第二はオルコット大佐の日本講演旅行。そしてアナガーリカ・ダルマパーラの四回の来日である。

そして本書では、大それたことに近代の精神史とりわけ仏教史というテーマにも足を踏み込むことになる。仏教という偉大な精神文化は、近代という時代においてもなお、日本人が広大な世界へと自らを「開いてゆく」窓、普遍への回路であり続けていた。その窓を通じて世界と向かい合った先人たちの情熱と幻滅とを綴るマイナーな歴史の探索をこれから始めたいのである。その営為を通じて、「いま・ここ」に生きる私たち、わずかな伝統の余韻を呼吸して暮らす私たちに、いくばくか響き合う読み物、思索の素材を提供できるのではないかと筆者は自負している。

往時の資料はかなり散逸が進んでおり、また筆者の資料読解と取材能力の不足から、野口復堂の生没年といった基本的な情報の確認さえついてない点がまだ多く残っている。読者のガイドをするつもりが、思わぬ迷路に連れ込んでしまうかもしれない。願わくば、本書にお付き合いいただく過程で、読者の皆様がモヤモヤと、先人への共感と歴史への想像力とを馳せてもらえれば幸いである。

何はともあれ、すべての始まりは、冒頭で紹介した野口復堂のインド旅行。だから、この『大アジア思想活劇』も、彼の冗舌に耳を傾けるところから始めるより仕方がない。

註釈

*1「四十年前の印度旅行」野口復堂『日印協会会報』第四十二号昭和二(一九二七)年十一月発行、七十一〜一〇二頁。のちに『大鼎呂』野口復堂(二酉社二酉名著刊行会、一九三〇年)に「四十二年前の印度紀行」として収録。通読の便を図るため、適宜旧漢字を新字体に、旧かなづかいを現代かなづかいに改めた。以降の引用文献も同様である。

いいなと思ったら応援しよう!