#音楽話

坂本スミ子 "El Cunbanchero" (1960年代?)

音楽話140: 情熱

(いつもはYouTubeの、極力正規の動画を使って記事を書いているのですが、今回はどうしてもこの曲の、しかもこのヴァージョンをご紹介したかったので、Tik Tokに掲載されていたものをご紹介します。ご了承ください)

坂本スミ子という天才

私が個人的に思う「日本の女性シンガー 最高の3人」は、美空ひばり、越路吹雪、ちあきなおみです。都はるみも石川さゆりも、松任谷由実も竹内ま

The Beatles "It's All Too Much" (1969)

音楽話137: 倦厭

ご挨拶

今年も宜しくお願いいたします。

皆様の2025年・令和7年が良き年となることをお祈り申し上げます。

これまで通り、自分が好きな1曲を不定期に書き殴っていきたいと思います。ジャンル不問、時代不問。広大な音楽の海を泳いで、ほんの少しでも皆様の音楽ライフに新たな発見や気づきに繋がるようなキッカケをご提供できれば、それは望外の喜びです。

世界最大にして最強

2025年

(音楽話)101: Sly & the Family Stone “I Want To Take You Higher” (1968)

【有言実行】

Sly & the Family Stone “I Want To Take You Higher” (1968)その時々の社会が色濃く反映され、形を変えてきた音楽。その一方で、いまだに「音楽は政治と無関係だ」「たかがミュージシャン風情が社会問題に首を突っ込むな」などと平然と口にする方をお見掛けします。

森羅万象すべての物事は、社会と無関係では存在し得ません。そして、社会を形づくる

(音楽話)100: Nina Simone “Feeling Good” (1965)

【最高】

Nina Simone “Feeling Good” (1965)失礼、とっくに取り上げていたと思っていました。ちょうどいい、「音楽話」キリの良い100回目はNina Simoneにしましょう。

彼女抜きでは私の音楽経歴は成立しません。出会いは高校時代。姉が買ってきたジャズのコンピレーション・シリーズに入っていた”I Love You Porgy”、”Don’t Smoke In Be

(音楽話)99: Depeche Mode “Walking In My Shoes” (2023)

【道程】

Depeche Mode “Walking In My Shoes” (2023)世界的には非常に有名で大成功しているのに、なぜか日本では認知・人気が低いケースが、時々見られます。それは昔から続いている傾向で、デジタルに地平が開かれた昨今の音楽業界であっても、今だに続いています。

例えば、Tom Petty and the Heartbreakers。70年代から続いたアメリカン・ロッ

(音楽話)98: 杏里 “Goodbye Boogie Dance” (1983)

【敬意】

杏里 “Goodbye Boogie Dance” (1983)「シティポップ・ブーム」というものを、その発祥の地・日本は今だに擦り続けています。「海外でブーム!」「日本が誇るべきサウンドが〜」とかいって。そのトレンドを焼き直して、現代のシンガーやミュージシャンがマネまでしている。

ハァ…海外での「シティポップ・ブーム」は、2,3年前にもう終わっているというのに。

確かに4,5年ほど

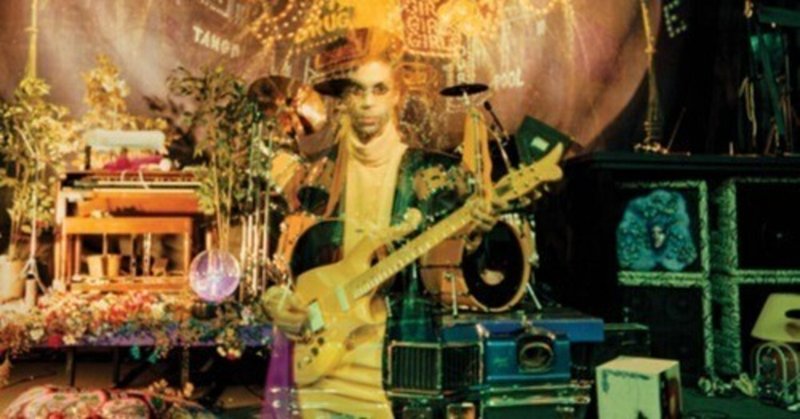

(音楽話)97: Prince “Strange Relationship” (1987)

【不思議】

Prince “Strange Relationship” (1987)

Prince。永遠の憧れ、ヒーロー、いつだってワクワクさせてくれて、いつだってドキドキさせてくれた人。屈折した「君を愛してる」と、屈折した「僕を愛してよ」を狂おしいくらい美しいメロディとリズムで奏でた人。

あれから7年。一報を聞いてその場で倒れ込んで泣いてしまった時から、私はまだあなたを追い続けている。

も

(音楽話)95: James “Tomorrow” (original in 1997)

【明日】James “Tomorrow” (original in 1997)

明日(tomorrow)という言葉があります。文字通り、明くる日。

とても強い言葉だと私は思います。なぜなら、日が明けることが前提だからです。

明日はやって来ることを、私たちはごく当然のように受け止めています。「今週の水曜は++して、金曜は◯◯があって、土曜日は〜」など。それって、明日以降が確実にやって来ることが大

(音楽話)94: Jessie Ware “Free Yourself” (2022)

肯定でも満足でもない「自己礼賛」

自己肯定は誰にとっても生きていく上で必要なもので、意識・無意識にかかわらず、誰もが切望するもの。長年抱えてきた自己承認欲・他者からの賛同欲求が大解放されたSNS時代では、もはや当たり前。でもそれは諸刃で、自己肯定すればするほど、それを全否定して罵詈雑言浴びせる要素も存在する。また、自己肯定の意味を曲解し、傲慢で他者のそれすら踏み潰していく御仁もいる。

私は若い

(音楽話)92: Mad Dogs and Englishmen “Honky Tonk Woman” (1970)

【ズルい】

Mad Dogs and Englishmen “Honky Tonk Woman” (1970)

(Joe Cocker)

英国は、定期的にソウルフルなシンガーってのが世に出てきます。古くはTom JonesやSteve Marriott、Steve Winwood、Rod Stewart…比較的最近ではLeona Lewis、Amy Winehouse…Adeleもソウルフルと

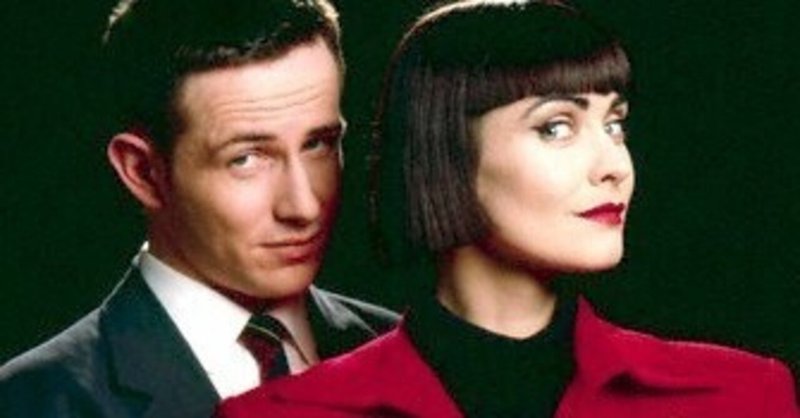

(音楽話)91: Swing Out Sister “You on My Mind” (2013?)

【毒と薬】

Swing Out Sister “You on My Mind” (2013?)日本でも非常にファンの多いグループ、Swing Out Sister。80−90年代のCMやドラマ、そこかしこで流れてましたよね。ヴォーカルCorinne Dreweryの低くて深くて温かい歌声と、ポップでノスタルジックで美しいメロディ・サウンドで数々のヒット曲を生み出しました。

当初はもっとシティポ

(音楽話)90: The Beatles “Here Comes the Sun” (1969)

【始まり】

The Beatles “Here Comes the Sun” (1969)新たな日々。新たな1週間。

胸を張って。楽しんで。

+++++++++

[+]

太陽がやって来た

太陽が昇ってきた、言った通りだろ?

もう大丈夫さ

リトル・ダーリン、ずっと寒くて寂しい冬だったよね

リトル・ダーリン、ここにいて随分長い時間経ったみたいだ

[+repeat]

リトル・ダーリン、笑顔が

(音楽話)89: Peggy Lee “Black Coffee” (1953)

【前向きなヤサグレ】

Peggy Lee “Black Coffee” (1953)Peggy Lee、本名Norma Deloris Egstrom。70年ものキャリアを誇った大御所シンガー。

1920年米国ノース・ダコタ州ジェームズタウンで、北欧系両親の下に誕生。カリフォルニアで働きながらデビューのチャンスを狙っていた際、当時バンド専属の新しいシンガーを探していたBenny Goodman