理科の実験、失敗したら成功した話

こんにちは。特別支援学級教員13年目のMr.チキンです。息子の野球教室に行きました。地域の方が教えてくれます。「それ良いね!」「ナイスだね!」たくさん褒めてくれます。学校から一歩出たときの、教員以外の方の教え方を見るととても勉強になりますね!

さて、今日は”理科の実験、失敗したら成功した話”についてお話をします。

振り子実験やってみた

こんな機材を覚えていますでしょうか。(小学校の理解外で使うのでしょうか・・・?)

振り子の一往復の時間を決めるのは何か?

ということを、

・おもりの形を変える

・おもりの重さを変える

・勢いをつけて振り子を動かす(力を強くする)

・ヒモの長さを短くする

などの条件を変えながら確かめていく実験です。

(私は、問いを”爆速振り子を作りたい!どうすれば良い?”にしました。)

子どもたちは予測をするのですが、これが実に可愛い。

IQが高いと言われて、事前に家で通信教育を受けているよというAくんであっても、実際に教材を目の前にすると

僕はね、形にはこだわりたいと前から思っていたんだ。

と始まります。日ごろ学習において信頼度の高いAくんの考えなので、みんな予想は”形を変えると振り子は速く動く”となります。

もっと高いところからやってみようよ

実験は、私の目論見通りに進んでいきました。

粘土でおもりを作り、オリジナルおもりも作りました。(おもりの形を変えても動きに影響はないと知った時の落胆さは想像以上でしたが・・・!)

そして、

ヒモの長さが変わると、振り子の動きが速くなったり遅くなったりする

という結論に達しました。

”良かった。授業の目標達成・・・!”と安堵していた私に、子どもたちが

ねぇ、先生、これもっとヒモ長くしたいんだけど。

かなりゆっくり動くんじゃない?

という申告がありました。想定外の申し入れに正直戸惑いました。時計を見ると、まだ時間があります。みんなで考えて、

3階の窓から振り子をしてみる

ということになりました。教員の予備実験の無い、思い付きの教育活動です。申し訳ない汗

予想外の実験結果

そこからの早さは驚きでした。長いヒモを準備し、おもりにつなげます。

子どもたちは外で待ちます。私が3階から振り子を垂らし、子どもたちが動かしました。振り子が動き始めました。・・・が、

え?振り子止まった・・・

と子どもたち。

その通り、振り子は数回動くと失速し、止まってしまいました。

ストップウォッチをもっていた子どもたちはどうして良いのかとプチパニックです。

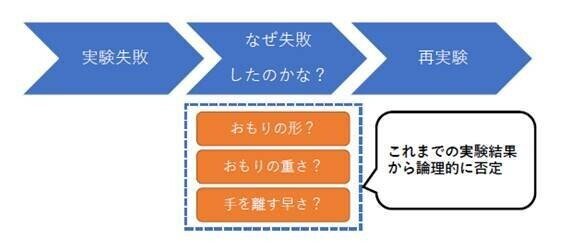

どうしてかな?と真剣に考え始める子どもたち

どうして振り子は止まったんだ?

子どもたちにとっては大きな事件です。

校内での実験でようやく分かったことが、否定されてしまったのですから。

子どもたちは休み時間に話を始めました。

「手を離すのが早かったんじゃない?」

「おもりの形が・・・いや、それは無いか。」

「分かった!あの時風が強かった!」「それだ!」

その後、風の吹かない体育館で実験をやったところ、成功。

子どもたちは、やっぱり「ヒモが長くなると、振り子がゆっくり動くね!」と満足気でした。

3階の窓からの振り子実験は失敗でした。それでも、子どもたちは真剣に「なぜ予想と違ったのか?」ということを考えました。失敗したら、成功したのです。

特別支援学級での理科指導について

私は特別支援学級で勤めています。学級によっては、教育課程の中に理科を位置づけていない場所があります。

理科は

・植物の生長を記録する:長さを測る(算数)、メモをする(国語)

・水溶液の実験:薬品を正確に測る(算数)、水溶液ごとの違いを文章で比較する(国語)

・空気と水の温度変化:温度を測る(算数)、グラフに記入する(算数)

などなど、他教科、特に国語や算数の力がついて初めて理解することができる教科なので、その分生活単元学習を行ったり、シャボン玉づくりをしたりといった代替の学習を行うことが多いです。子どもの実態に合わせて学習を組み立てていくということは、とても意義のあることです。そこを否定するつもりはありません。

ただ、理科の実験は卒業後の生活を考えていく上でとても大切な要素がたくさんあります。

・温まった空気は上に上がっていくこと

・鉄は温まると膨張すること

・昆虫は頭・胸・腹に分かれていて、脚は6本あること

・てこの原理を使うと、力を入れずに大きな力を生み出すことができること

・電気の通る物質、磁石のくっつく物質

・塩はどうすれば水に多く溶ける?砂糖は同じ?

こうして文章で書くと、大切なことがたくさんありますね。

これらを予想して、実験して確かめていく過程も、生きていく力になるはずです。

夏休み明け、ぜひ理科を特別支援学級で取り入れてみませんか?

では、またね~!