- 運営しているクリエイター

#地域包括支援センター

第2章 なぜみやこやをつくったのか_さけられない貧困問題は、そのうち「じぶんごと」となる

ワタシマチメソッドに向けて、第2章「なぜみやこやを作ったのか」最後のテーマです。

第2章は、みやこやを作るに至るまでという内容で、社会背景や私自身の生い立ち、今の思いなどを書き綴ってきたのですが、最後にこの「貧困問題」は外せない問題です。

私は元々地域包括ケアシステムという言葉を使わず「地域福祉」という名称で20歳の頃から色々な事に取り組んできました。その中でぶつかる「壁」というものがあります

第2章 なぜみやこやをつくったのか_町づくり・自治会の問題

数年前、私は中間支援組織である市民活動センター(宮崎市指定管理委託事業)のセンター長をしていたのですが、宮崎市は「地域コミュニティ活動交付金」というものがあり、その調査・分析、コーディネートをする事業がありました。

町づくりのど真ん中の事業になります。市内を区分けし、各エリアで町づくりに関する事業をするんです。予算が半端ない!エリアの世帯数に応じて予算が出るのですが、エリアによっては500万円前

第2章 なぜみやこやをつくったのか_ボランティア体質でいいのか③

町づくりをボランティアに委ねるのはいいことなのか。

今回は人口の問題と絡めて書いてみます。

人口の増減について「自然増減(出生、死亡)」「社会増減(転入、転出)」というのがあります。

地域創生という言葉を知っていますか?

「地方創生HP」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/

地方創生(ちほうそうせい)とは、第2次安倍政権で掲げられた、東京一極集

第2章 なぜみやこやをつくったのか_ボランティア体質でいいのか②

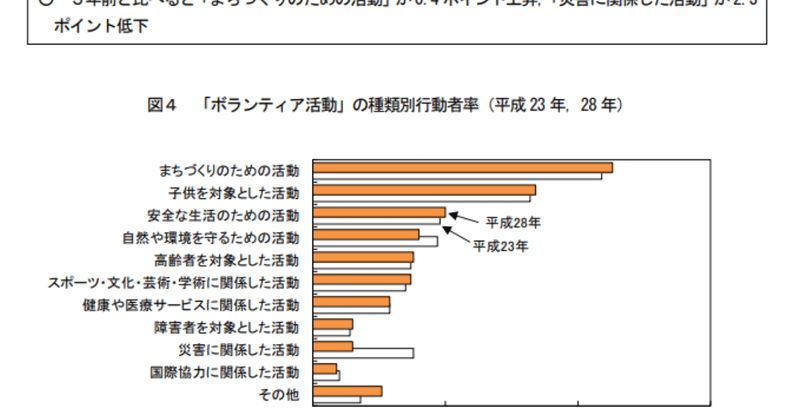

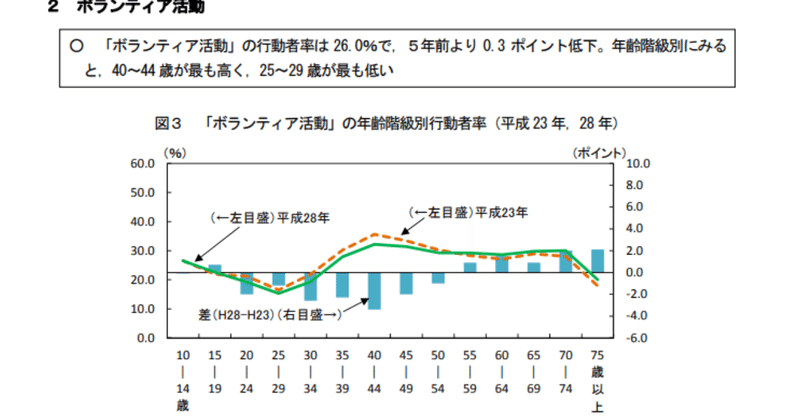

前回、支援やサービスにおいて、ボランティアを活用することに対しての危険性や疑問について書きましたが、今回はボランティア依存体質でいくことの限界について書いて見ます。

前回も書きましたが、私は、町づくりや様々な支援をボランティアに委ねることに対しては、昔から疑問を持っています。

理由は、

1.支援は労働。本人の意識付けと身を守るためにも、然るべき「対価」「保障」をつけなければならない

2.ボラ

第2章 なぜみやこやをつくったのか_ボランティア体質でいいのか①

町づくりや様々な支援をボランティアに委ねることに対しては、私は昔から疑問を持っています。

理由は、

1.支援は労働。本人の意識付けと身を守るためにも、然るべき「対価」「保障」をつけなければならない

2.ボランティア人口の減少。ボランティア活動の内容の変化。

中間支援を行っていたとき、ある介護施設についてクレームが来ました。

「傾聴ボランティアで行ったはずなのに、庭の剪定や片付け、利用者の介

第2章 なぜみやこやをつくったのか_・地域包括、在宅支援という考え方そして課題②

私は高校時代から「高齢者に関する仕組を作りたい」とずっと思い続けていました。

施設支援ではなくて、在宅支援の仕組が作りたかったんですね。そして、その思いは福祉施設に勤務をしたことにより更に強くなります。

まず、一番最初に勤務したのは重度身体障害者授産施設(就労型)。ここで学んだことが今の私の礎になっています。

さて、こちらでは週末は酒OK、夜の町に遊びに行くのもOK。当時の施設ではありえない

第1章 ようこそ「みやこや」へ_アウトカム

みやこやを中心とした自治会単位の地域包括ケアシステムを作るという構想のもと、進められたこのプロジェクトですが、立上げ時に「見える化」しておこうと「アウトカム」の図式を作りました。この図を元に約2年間運営をしているのですが、あと少しのロジックを完成させたらほぼ完成です。

丁度、去年より私自身が民生委員を始めたという事と、スタッフさんたちが自治会の役員であるため、ジワジワと自治会との連携もスター

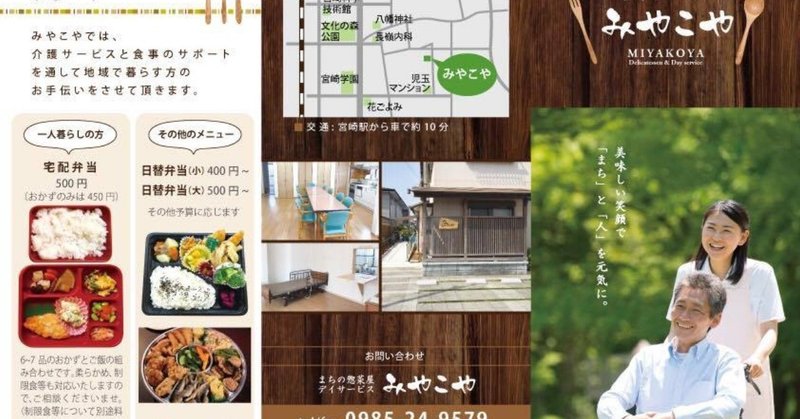

第1章 ようこそ「みやこや」へ_みやこやの紹介

みやこやは、平成29年4月1日にオープンした地域密着型デイサービスです。

元々なぜ地域密着型デイサービスを作ろうと思ったのかというと、町づくりをして行く中で、この形が一番効率的だと思ったからです。

私は、数年前中間支援組織(市民活動センター)にいました。市民活動団体の支援だけでなく、市内全域の町づくりを調査するという事業を持っていたため北から南までの各エリアを見て周り現地の方と意見交換させても

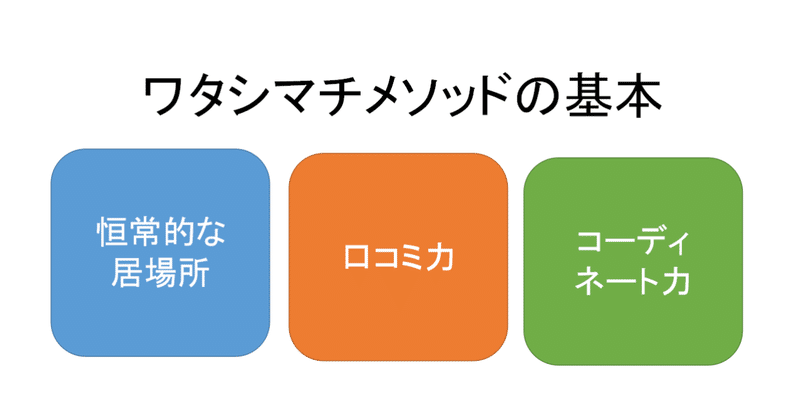

ワタシマチメソッドの基本

ワタシマチメソッドの基本を先に書いておきます。

1.恒常的な居場所

2.口コミ力

3.コーディネート力

この3つがしっかりと揃っていることが一つの条件なのかもしれません。

地域包括ケアシステムと、上記の「基本」がどうリンクするの?

という疑問が沸いてくるかと思います。それは、これから順を追って書いてみます。

私が新しい地域包括ケアシステムの構築をしている話を発信してみると、県内外から町づ

ワタシマチメソッドとは_その2

ワタシマチメソッドは何かということで、少し書き綴っています。

前置きが長くなると、おもしろくないので、今回で終えて次回より本題に入ります。

ワタシマチメソッドというのは、元々、自分の住む町を「施設」に見立てたとき、どういう支援ができるかという発送でスタートした構想なのですが、やってみると色々と幅が広がる。

一番最初は福祉の仕事をしました。栄養士と支援員です。その後市民活動をしていましたが、地

「ワタシマチメソッド」とは

ゆるふわな地域包括ケアシステムの仕組。

「ワタシマチメソッド」を順に公開していきます。

という事で、そもそも「ワタシマチメソッド」について分からない方が多いかと思いますので、少し書いてみようと思います。

高校時代から「在宅で福祉支援ができないか」といういわゆる「地域福祉」をライフテーマにしていたのですが、色々と仕事や活動をする中で行き着いたのが、「自分の住む町を大きな”施設”に見立てたら地域