ちょっとチクッとしたけどやっぱりギュッとしたくなる〜『川のほとりに立つ者は』読書感想文

この人は私の気持ちの代弁者。綺麗な気持ちよりも、ちょっと黒い、自分でも良くないって分かっててもどうしようも出来ないようなそんなのを言葉に文章にしてくれる。あぁそうなのよ、それなのよ、と認めることでそれは少しだけ黒色が薄まるような。この人の小説には浄化作用がある。だから読み終えると抱きしめたくなる。

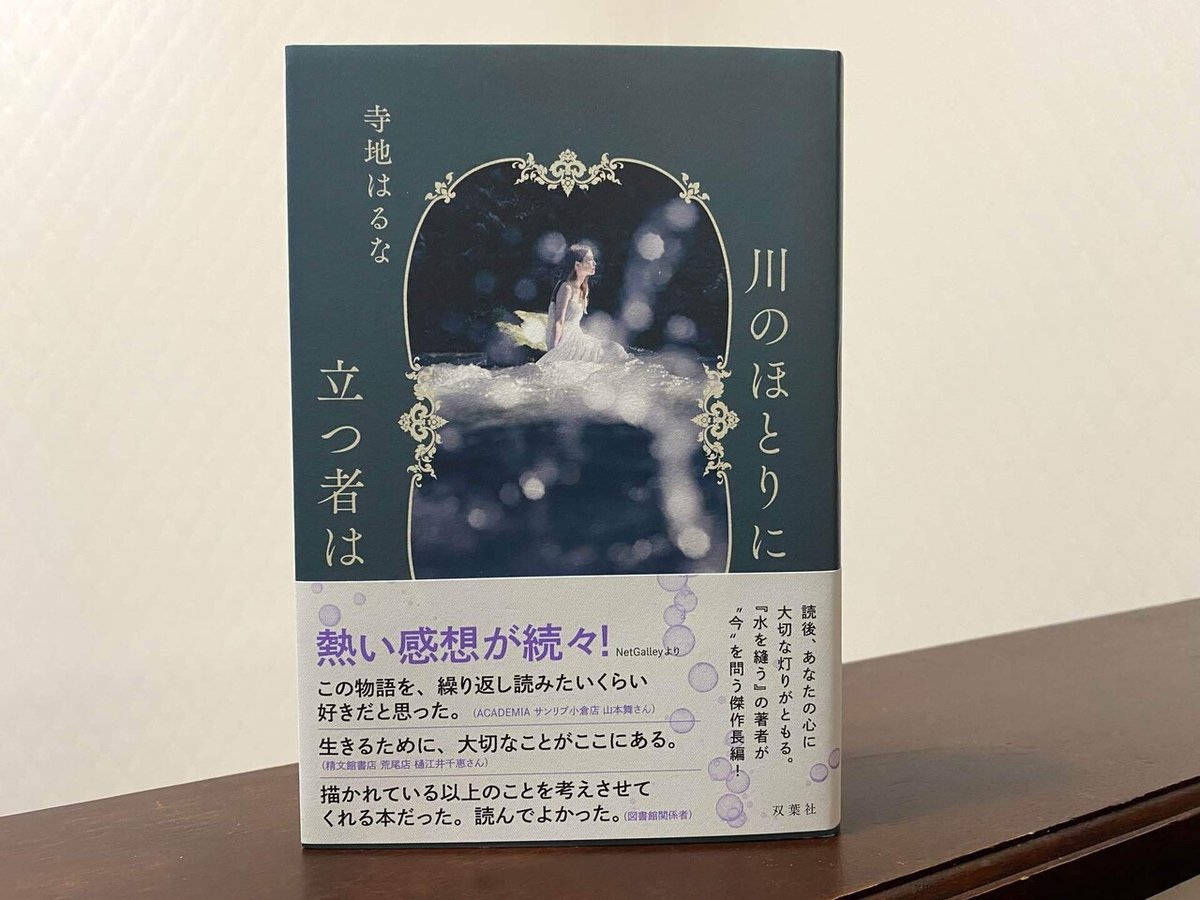

『川のほとりに立つ者は』/寺地 はるな

カフェの若き店長・原田清瀬は、ある日、恋人の松木が怪我をして意識が戻らないと病院から連絡を受ける。松木の部屋を訪れた清瀬は、彼が隠していたノートを見つけたことで、恋人が自分に隠していた秘密を少しずつ知ることに——。「当たり前」に埋もれた声を丁寧に紡ぎ、他者と交わる痛みとその先の希望を描いた物語。

人を好きだという気持ちはいつどんな時に生まれるのだろう。外見が好みだとか、ヒーローみたいに颯爽と現れたとか、なんてことない仕草に惹かれてしまうとか。清瀬の場合は、まず彼の字のキレイさに惚れ惚れした。そして次に笑い方、それから、相手を上にも下にも置かないような、平たい態度。

この人、いい。そう思った。くっきりとした「好き」ではなく、ましてや欲情などではぜったになく、淡くしみじみとした「好ましい」だった。

淡くしみじみとした好ましさ。この「好き」は熟年夫婦にも当てはまりそうだ。家族のような、一緒にいる居心地の良さとか安心感とか、清瀬は始めからそれを手に入れてた。でも、彼が事故で意識不明になった時、自分が知らない面があまりに多すぎて遠く感じてしまうのだった。

いくら恋人同士だからといって、同じ会社に所属しているとか、共通の友人がいるとかでなければ、過去や現状はすべて相手の自己申告に頼るしかない。嘘でも、検証が難しい。

普通にまっとうに生きていたら接点の無さそうな悪意が突然自分の日常を脅かすみたいなこと、まさかこんなことに自分が巻き込まれるなんて、と。ああしとけばよかったなんて後から後から悔やんでも、そうなってしまったら2度と戻れないような。そんな焦燥感が描かれる。

何でもかんでも正直に全部話すことが必ずしも良いこととは限らない。それは、例えば自分が好きなこととかハマってることを分かってもらえなくて悲しい気持ちになるような。清瀬の彼は、自分の友人のことをもしかしたら清瀬が“よく思わない”のではないかと、そこを畏れて友人の秘密を黙っていた。そう、清瀬はとても“ちゃんと”した人で、ちゃんとしているということが誰かの“ちゃんとしていない”ところを受け入れられないのではないかと、そこを畏れていたのだ。

私は結構清瀬寄りの人間だ。私は私のことを“ちゃんと”した大人だと思っているし、そのつもり。誰かの言動に対して、それが自分のものさしからはみ出していたなら、その人に対しての黒い気持ちが湧き上がる。清瀬の彼は、清瀬のそういうところを見抜いていたのだ。“ちゃんと”しているということ、

それは清瀬の長所だ。でもたまにその長所はそのまま、他人への狭量さという短所に変わってしまう。

ガツン、とやられた。私も見抜かれてた。私には往々にしてそういうところがある。だからこの本で教えてもらった。自分のものさしに合わないからと拒否するのではなく、『なんか理由があるのかもしれん』と想像する力を付ければもっと人に優しくなれるよって。嫌いな人も苦手な人も、

いい部分と悪い部分がその日のコンディションによって濃くなったり薄くなったりするだけ

私だってずるい気持ちも汚い気持ちもいっぱい持ってるもん

良い人に思われたいとか、ちゃんとしてる人だと思われたいという気持ちが私の行動基準になってしまっていたとしても、それが私だから。良かれと思ってしたことを受け入れてもらえなかったとしても、そこには理由があるから。腹を立てたり悲しんだりしなくていい。始まりがいつもと違ってサスペンスタッチだったので少し居心地が悪かったが、読み終わってみたらテラチはやっぱりテラチで、私はまた少しだけ浄化された。

タイトルは、作中に出てくる小説の一文。残念ながら実在しない小説だけど、すごく読んでみたいと思った。

川のほとりに立つ者は、水底に沈む石の数を知り得ない。

最後に

『寺地はるなさん

本年度の本屋大賞ノミネート、おめでとうございます!!!』

大好きでここんとこずっと推してた作家さんの作品が本屋大賞にノミネートされるのはすごく誇らしい。