楽器の「在り方」と「その妙」番外篇──モノラル収録より仄聞こえしオーケストラ配置

いとも容易き「モノラル録音」の「擬似ステレオ化」

知覚における誤認──要するに「錯覚という作用」も聊か影響を及ぼしはすれど、実のところ所謂「モノラル収録」をされし音源、例えば一定規模以上のアンサンブル(管弦楽等)作品ではあれ「位相・音像の別」というのは容易く明瞭化し得る。飽くまで仮に、モノラル音源を音楽編集ソフトなど用い単一トラックを複数(2トラック)化し(コピー&ペーストで充分)、LRへと振り分け、一方を30〜50ms程度分離・移動するだけで波形に変調を生じ、結果結論として単一マイク単一ケーブル経由で収録されしモノラル音源を、実にもあっさりと擬似ステレオへ「化粧直し」出来てしまうのである。ただし注意を要する。つまり原理を簡潔に述べたまでであり環境、条件に左右される、そんな話であると、そうご理解をば願いたい。

加うれば、1925年以前の「アクースティック収録」をされし音源については、当然この限りではなく保障もしない。

1900年代初頭の二極真空管、加えて、1910年代以降のコンデンサ・マイクロフォンの発明と試行錯誤が帰結たる実用化により、25年頃を境に電気録音が商業化をされるのであるが、それ以降の単一マイク単一ケーブル音源は推し並べて潜在的にも、斯く方法によりステレオ化も簡便である。それどころか、シェラック盤SPを往時最先端の蓄音機(卓上タイプのHMV130〜150番台で充分)にて再生をしても猶、耳が良い人であれば位相の聴き分けは案外「造作もなき」話。

況してCD化、乃至はストリーミング音源としてリリースされたるものであれば、ステレオ化を含むリマスタリング処理を施さぬそれすら、上記編集加工などせずとも誰であれ大抵の場合、位相の区別──その認識も可能であるは言明してよかろう。

高性能スピーカーでも構わないが、劈頭に触れし誤認──錯覚の作用をも転用するなら、高性能ヘッドフォンで試みて頂きたい。当然ながら複数のマイク+スポットマイクによる収録(ORTF方式やAB方式など)のように明晰な位相の分離と再融合を現出するまでには到らぬも、例えばファゴットの位置とクラリネットの位置の違いさえ聴き分けるも適う(リマスタリング以前の、決して良好とは褒めそやせぬ試料になるエーリヒ・クライバー&アムステルダム・コンセルトヘボウ管盤「田園」ですら、オーディナリな位置関係を巡る他団体との「差別化」を明確にも特定する、そんな愉悦へと浸るも適うは自信を以て請け合おう)。

当然、並行配置(所謂ストコフスキー・シフト)か対向配置かは手に取るようにですら、である(取り分け、磁気テープ収録が普及し始める30年代以降の、比較良好な収録条件を満たせるものは格別である)。

斯くして様々なモノラルによるオーケストラ作品音源を聴いて思うは、意外や意外「対向配置」収録の多さである。

意外や「対向配置」主流か!?──WWII以前問題

レオポルド・ストコフスキーやユージン・オーマンディそしてフィラデルフィア管、あるいはアメリカの少なからぬオーケストラは並行配置が「多数派」ながら、イングランドが名匠 Sir. ヘンリー・ウッド&ロンドン・フィルのエルガー「威風堂々」、状態としては決して良好とは言えぬニュー・クイーンズ・ホール管とのベートーフェン「英雄」など、対向配置で収録されたるは、ちょっとした驚きであった (彼を取り巻いては僅かではあれ、所謂 「 ストコフスキー・シフト」創始者なる捉え方さえ囃されているを聞き及んでいただけに)。欧州、殊に独墺系については、はほぼ全てが対向配置である。

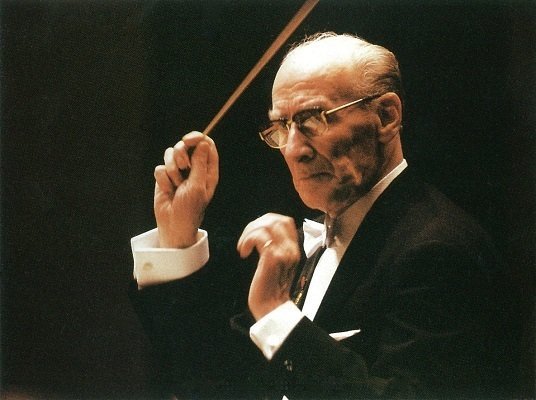

一体何故「ポストWWII」を劃期に「並行配置」席捲を看るに到ったのか⋯⋯新たなる謎を得し心地ですらある。そう、ステレオでは幻たるカール・ベームも、戦間期30年代のシュターツカペレ・ドレスデン盤にてや、当然「対向配置」で楽しめる。

一方で、カラヤンのモノラル音源──基本的に「ポストWWII」に限るなればどれも「並行配置」を採るは、果たせるかな「何かを示唆」しているのではあるまいか。

ヴィーナー・フィルハーモニカーとの「フィガロの結婚」は無論、リヒテルをソロに迎えてのヴィーナー・ジンフォニカーとのチャイコーフスキーがピアノ・コンチェルト(62年収録)、誉れ高き銘作「ウルトラ・セブン」にて、一躍有名となりしリパッティ&フィルハーモニア管と組むシューマンの同じくイ短調がピアノ・コンチェルト(47年収録)、その他ハ短調「運命」交響曲もシューベルトのロ短調「未完成」交響楽も、シベリウスは「フィンランディア」(52年収録)も⋯⋯いずれどれも「並行配置」である。

彼もおそらくのところ、戦中・戦間期以前は「対向配置」にて振る機会も多かったはず、なのであるが──事実、後掲「対向配置」音源リストにて、39年2月収録ヴァーグナー「ニュールンベルクのマイスタージンガー」他、40年6月収録 J. シュトラウスIIは「芸術家の生活」とドヴォジャーク「新世界より」、 40─41年と間を置いてテイクを重ねたるスメタナは「モルダウ」、 44年5月に収録をされしベートーフェン「英雄」をば、謂わば挙証材料として挙げたい(どれも完全無欠たる対向配置である)。

晩年のカラヤンが、極く稀ながら「対向配置」を採用していたは存外知られぬ事実ではあるが、兎も角も戦後が趨勢を顧みるに大手レーベルによる「並行配置の強制=カラヤンへの忖度」なる噂も、俄然「真実味」を帯びようかとさえ穿鑿したくもなろう。

斯く噂は、大巨匠フルトヴェングラーとカラヤンとの関係が、決して良好なるそれではなかったなる此方も飽くまで「噂」から尾鰭が着いたものであろうと思量するが、最早⋯⋯真相は「藪の中」である。

俄然「真実味」を増す「カラヤン忖度」なる巷の噂

彼の帰天直後、反動か否かは措いてアシスタントを務めしブルーノ・ヴァイル、クリスチャン・ティーレマンともに、一転「対向配置」へと切り替え、今でさえ彼らはそれを徹底している(ただし、ティーレマン&フィラデルフィアになるヴァーグナーを収めしメディアは、同管への配慮がためか並行配置である)。やはり巷間の噂は決して与太話ならずで、どうやらこの辺り=ヴァイルとティーレマンの転向に「鍵」が隠されているやもしれぬと、つい穿ちて眺めるも人情ではあろう。

彼らだけではない。就中1920年代生まれの指揮者が多くは、それである意味「泣かされも」した。今は亡きミヒャエル・ギーレンも、大手レーベルになるセッション録音では「並行配置」を強いられ(実際、中小あるいはインディペンデンス系、放送音源は一部近現代作品を除き、どれも「対向配置」で収録に臨んでいる)、現役最長老巨匠たるブロムシュテットも、カラヤン健在なりし頃などは英大手デッカのみならず、PCM録音で名を馳せし「DEN-ON」(DENON。当時は日本コロンビア傘下)の意向を受忍、不本意であろう「並行配置」に甘んじるよりなかったのである。

何より衝撃的たるや、往時ソヴィエト・ロシアが最高峰たる巨人エフゲーニー・ムラヴィーンスキー&レニングラード・フィルへの、 ドイチェ・グラモフォンが仕打ちであろう。予断ながらもDG社は、あるいは様々なエクスキューズなど並べ立てたであろう挙句、ムラヴィーンスキー以前よりの伝統である同フィル「対向配置」を阻止、彼らや楽曲(特にチャイコーフスキー「悲愴」フィナーレ)の魅力を葬る「並行配置」収録を押し付けし事態を招く。

その辺りの事情を巡っては、今以て猶も明確ではなかれど、レコーディング時の挿話から窺い推し量るに、厳しいプローべで知られる彼の常ならざる「厳しさ過酷さ」の倍加から──前段階になる過程が途上にてプロデューサー、エンジニアらと、剣呑なる遣り取りを経たからではあるまいか? などとつい想像を逞しくしてしまう。

しかしながら、この「DGステレオ盤」は絶賛をされるほど、高い評価を与えられているも疑問の余地なき事実。確かに評価すべき充実したるプレイではある。

されど思う。

彼らが誇る「魅力」を封印してしまうは、 価値の相殺へと繋がる虞もなしとはすまいと。

DG側にも問題点を見出す余地はあろう、その後の諸々を顧慮するだに。

数年後ではあるが、彼らDGはクーベリックを起用し、マーラーやドヴォジャークの交響曲全集をリリースするのであるが、如何した事情か、彼には「対向配置」を許している。ここで囁かれるは、やはり「噂」としての「裏取引の存在」──曰く、 クーベリックが望むブルックナーのそれをカラヤンへと譲る代償として、カラヤンが得手とはしていなかったマーラーに加え、 クーベリック故地が 「大作曲家」 ドヴォジャークと抱き合わせにて全集プロジェクトそして彼が主張して已まぬ「対向配置」を提示、呑ませたというそれである。さもありなん。

以下は主観に基づく憶説に過ぎぬが、あるいはもしや、DG社はムラヴィーンスキーとも「対向配置」にて臨んでいたのではなかろうか。何らかの理由(まず思い浮かぶは技術的問題)からDGは困難との判断を下し、ムラヴィーンスキーへは強固なる姿勢を示したのやもしれない。

彼はクーベリックとは異なり「一ゲスト」であるばかりでなく、ソヴィエト・ロシアの内意から「西側へのツアー」許可が下される機会はそうそうない、と目論見つ、帰結たるとて品質の確保を優先し「並行配置」を敢行したのではなかろうか。実際のところ「対向配置」収録を実施したか否かは措いて、少なからず得たであろう「ノウハウ」を手札よろしく温存しては、後年クーベリックとの「取引」へと応じたなる蓋然性も、強ちあり得ぬ話ではない。否、所詮はとうに「藪の中」なれば、揣摩憶測も野暮というもの。この話題は切り上げるがよかろう。

閑話休題──。

なれども⋯⋯結局のところ──。

こうなると先述の通り真相は「藪の中」ではあれ、少なくとも──。

大手レーベルなど(技術的問題も相俟ち)「否が応でも対向配置は採らせまい」とのスタンスをカラヤン晩年期たる80年代後半までは、仮令「巨匠クラス」とはいえ迫っていた。

そう看做してもよかろう(技術的問題の比重は無視し得まい。あの時代の、取り分け廉価盤モノラル復刻LPレコードの音質が如何に酷いものであったか⋯⋯思い出すだけで、肌が粟立つ心地を未だ憶えるほどである)。

とまれ──。

今日にあっても脚光を浴び続ける「モノラル」録音

モノラルは今日であれ、最良の音質を獲得する手段である。

ポップス系などは当たり前の如くに(ドラムスなど、複数のメイン・マイクを用いる一部セクションは除き)単一マイクにて個別にモノラル収録をせし音源を、多重・多層トラック化、時にエフェクト加工を経てステレオへと変換しているのであるが、個別のギターなりヴォーカルなりをピュアに収録する上で、何よりモノラル音源に敵う手法、手段はない。現に我々の日常でさえ、スマートフォンにせよLINEやSkypeなどの通話ソフト、Video通話ソフトにせよ全て音声はモノラルである。

嘗て廉価盤LPによる復刻盤の余りに「悪質低レヴェル」なるそれへと辟易をしては「SP&蓄音機」になる組み合わせ以外「避けてきた」モノラル音源も、その秘めたる潜在的可能性と技術の進捗という「助け舟」はあれ、今や大巨匠、大名匠を堪能し得る「贅沢である」は、ちょいと皮肉が利き過ぎでは? と苦笑する筆者である。

掉尾に附言すれば、現在筆者が住まうアパルトマンたるやペット禁止に加え「楽器禁止」である。蓄音機というのは思いの外に音量も大きく、ヘッドフォン端子などなきソイツを楽しめぬは慚愧に堪えない(経験上、必ずや「苦情」が入る程にパワフルかつボリューミーである。知らぬ方は想像さえ仕兼ねようほどに)。

写真等にても紹介したる、卓上タイプの型番(HMV130〜150番台)であれば、状態もベターな筐体など七万円台から入手可能ゆえ、興味のある向きなどは是非にも蓄音機サウンドを体感して欲しいところである。尤も、新世界レコードなき現在、SP盤入手には聊か骨も折れようけれども──そこはそれ、ネットを介しては、オークションなり何なりと抽斗は数多あり、入手も決して難しくはなかろう。

参照モノラル音源集(一部。Apple Musicより)

ウィキペディア辺りなどでは、シェラック盤(SP)レコードは片面収録時間が5分前後〜6分以上などと説明されていたりもするが、それは1930年代初頭までの技術のみを前提とするという意味で「話半分」と理解されるがよい。実際のところSPレコード時代の技術革新は目覚しく、まさに「日進月歩」という表現こそ相応しいそれであり、30年代以降は漸進的に収録可能情報量も増大、結果的には片面最大8〜9分弱まで収録可能であったは、強調しておくべきであろう。一方でシェラックという材質、そして鉄針最小径との接触域の限界もあり、9分以上は無理であった。斯く問題ゆえ、SP時代はリピート部の省略、果ては「カット」が常態化しており、例えばラフマニノーフの「カッティング・イシュー」など、そのような要請から発生したものも、少なからず存在する(一例を挙げるなら、ピアノ協奏曲第三番の「彼自身によるカット」などは、 明らかに収録情報量が頂点──その閾値を意識したる象徴でさえある)。

尚、Apple Digital Master 音源に関して付け加えるなれば、一切「擬似ステレオ化」はせぬも、位相・音像の明快さは「極致」と唸るよりない。例えば、ロジンスキ&ニューヨーク・フィル盤プラコーフィエフ五番などトロンボーン及びテューバを「下手に」配しているのが露わとされるほどに明白なのは、敢えて強調しつつ附言しておくべきポイントであろう。

⚫︎並行配置(所謂ストコフスキー・シフト)篇

シャスタコーヴィチ「交響曲第五、第六、第七番」ストコフスキー&フィラデルフィア管、NBC響

ラフマニノーフ自演「ピアノ協奏曲第二、第三番」ストコフスキー&フィラデルフィア管

ムーサルグスキー 他「展覧会の絵&ボレロ 他」クーせヴィツキー&ボストン響

モーツアルト「フィガロの結婚」カラヤン&ヴィーナー・フィルハーモニカー他

シューマン「ピアノ協奏曲」リパッティ、カラヤン&フィルハーモニア管

シューベルト「未完成交響楽 他」カラヤン&フィルハーモニア管

メンデルスゾーン=バルトルディ「イタリア 他」ミュンシュ&ボストン響

プラコーフィエフ「交響曲第五番」ロジンスキ&ニューヨーク・フィル

ストラヴィーンスキー「ペトリューシカ」ミトロプーロス&ニューヨーク・フィル

チャイコーフスキー「1812年 他」ドラティ&ミネアポリス響(第一弾モノラル収録盤)

フランク「交響曲ニ短調」メンゲルベルク&アムステルダム・コンセルトヘボウ管

※尚、メンゲルベルクであるが、最後の「g」はIPA表記では[x]であり、実際には同語「ch」同様、敢えてカナ表記するなら「フ」に近い。

⚫︎対向配置篇

ベートーフェン「田園」クライバー&アムステルダム・コンセルトヘボウ管

「カール・ベーム撰集48」ベーム&シュターツカペレ・ドレスデン

ブルックナー「交響曲第四番」ベーム&シュターツカペレ・ドレスデン

スメタナ「モルダウ」他 カラヤン&ベルリナー・フィルハーモニカー

チャイコーフスキー「交響曲第四、第五番」ロスバウト&バーデン=バーデン南西放送響

フルトヴェングラー「交響曲第二番」ヨッフム&バイエルン放送響

フルトヴェングラー「交響曲第二番 他」フルトヴェングラー&ベルリナー・フィルハーモニカー

エルガー「威風堂々 他」ウッド&ロンドン・フィル

ベートーフェン「英雄 他」ウッド&ニュー・クイーンズ・ホール管

サン=サーンス「交響曲第三番」クリュイタンス&パリ音楽院管

シューマン「交響曲第四番 他」フルトヴェングラー&ベルリナー・フィルハーモニカー

ショパン「ピアノ協奏曲第二番」ロン、ゴーベール&パリ音楽院管

メンデルスゾーン=バルトルディ「夏の夜の夢」クラウス&ヴィーナー・フィルハーモニカー

ブラームス「ピアノ協奏曲第一番」バックハウス、ベーム&ヴィーナー・フィルハーモニカー

ヴァーグナー「ニュールンベルクのマイスタージンガー」他、ドヴォジャーク「新世界より」カラヤン&シュターツカペレ・ベルリン

ベートーフェン「英雄」カラヤン&シュターツカペレ・ベルリン

マーラー「交響曲第5番」ワルター&ニューヨーク・フィル