西加奈子の『しずく』を読んだ朝ボロ泣きした話

個人的に言えば、私はよく泣く。小説、漫画、映画を見ていて、誰かが志なかばで倒れれば泣き、恋人や家族を失えば泣き、少年が成長すれば泣き、念願の敵に勝てば泣き、特に子どもなんて出てくるだけで涙腺が緩む。

日々泣いてばかりなのだが、先日、ちょっと種類の違う泣き方をした気がする。この心の動きはなんだろう。

毎朝起きると、もう夫はいない。彼は世界が暗いうちに起き出して仕事へ行ってしまうのだ。時に物音で私は目を覚まし、「行ってらっしゃい」と布団の中から手を振る。そこからいつもは再び眠るのに、その日は本を読もうか、という気分になった。

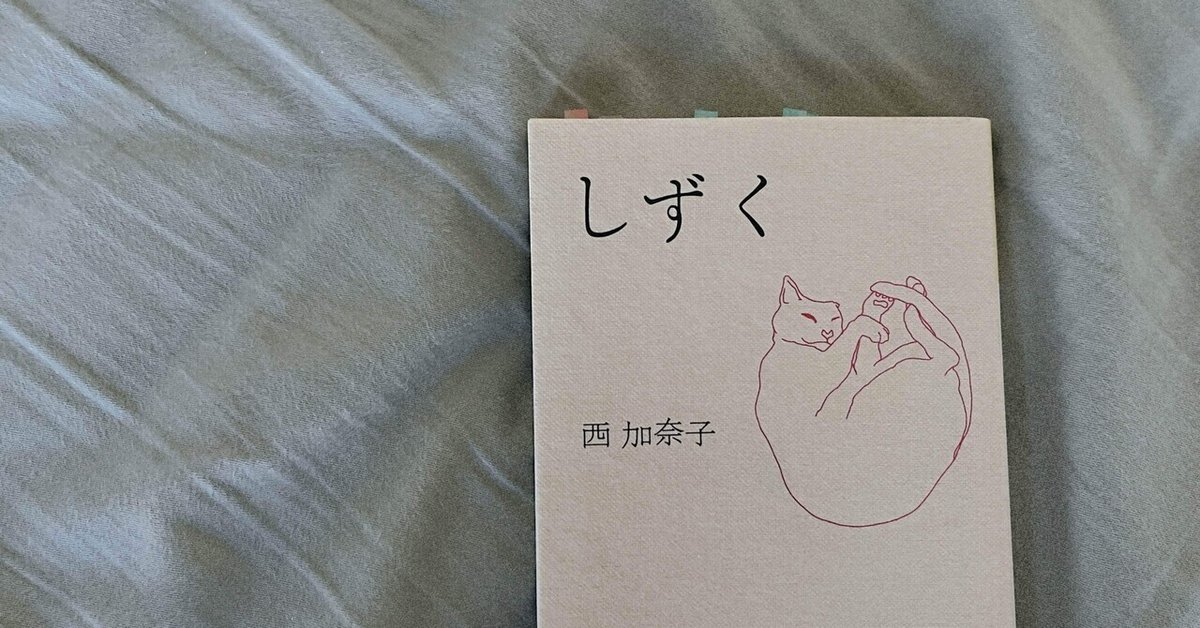

手に取られたのは西加奈子の『しずく』だった。

薄ピンク色の布地を模した表紙にピンクの線で丸くなった猫が描かれている。

その前に米澤穂信の『黒牢城』を読んでいて、戦国時代で人の死や緊迫した精神に触れていたせいか、癒しを求めてその本が選ばれた気がする。

まったりとした気分を味わおうと思ったのに、早朝、一遍目の「ランドセル」を読んだ時点でボロ泣きしてしまったのだ。誰かが死んだわけでも、成長で大きな壁を乗り越えたわけでもない。それなのに自分でも戸惑うほど泣いてしまった。

『しずく』は久しぶりに再会して旅に出る女ふたり、同棲カップルが飼う雌猫二匹、恋人の娘を預かる女性、など「女ふたり」をテーマにした6つの短編。

様々な年齢の女性が登場するので物語のどこかに自分がいて、「共感」や「過去の想起」が涙腺を刺激する。

特に泣いてしまった一編「ランドセル」を以下で紹介する。

「ランドセル」

小学生の時、いつも一緒に登校していたくみちゃん。大人をかき分け進むくみちゃんは私にとって頼もしく、彼女のランドセルに掴まって人ゴミを進む「ランドセル作戦」を懐かしく思う。大人になってからは、ずっと会っていなかったけれど、偶然再会した2人は、突発的にアメリカへ旅行へ行く。

30近くなると、幼少期仲良くしていた友達と、全く違う道に進み、会わなくなることも増えるのではないだろうか。私はそうだ。中高生までは頻繁にあっていた友人とももう10年近く顔を合わせていないなんてザラだ。SNSが発達しているから、動向はなんとなく把握していたものの、いつの間にかその更新もなくなり、今はどうしているのかなぁ、なんて、懐かしく思ったりする。

彼女や彼らのことを思い出す時、それはいつも記憶の中にある姿だ。断片的に景色が浮かび、懐かしく、その記憶が愛おしい。

その一方、それを覚えているのは自分だけなのではないかという、不安。記憶に封じられた孤独が伴う。

「ランドセル作戦、覚えてる?」

ユーラシアが「おうっ」とかなんとか言う。私はそれをしかとして、くみちゃんの顔を見つめる。くみちゃんはくみちゃんで、肩に乗っていたフリーダの手をふりはらって、私の耳に口を近づける。そして、ゆっくりとこう言った。

「覚えてる。」

突然泣きそうになった。

くみちゃんに「私」は問う。「覚えてる?」と。異国の地で、大人になった2人はもう、ランドセルは背負っていない。小学生の頃とは何もかもが変わっていた。

そしてくみちゃんが「覚えてる。」と言った時、「私」と一緒に私も泣いた。

くみちゃんと一緒に歩く「ランドセル作戦」は「私」にとって楽しく、大切な思い出なのだろう。年月を経て、薄れていく記憶の中、「ランドセル作戦」は残り、それがくみちゃんも同様だったという喜び。

私の友人も、私の中にもつ記憶を覚えていてくれるだろうか。

そうだといい。そうだったらきっと泣いてしまう気かするけれど、一緒の思い出を持っていてほしい。

私たちは、いつの間にか女の子という時期を終え、初めての恋をしたり誰かを裏切ったり、そしていつしか大人になって、大人になったということに気づかないまま時はすぎ、また恋をして、何かに気づいたり、知らないふりをしたり、好きだったはずの男を勘定に入れなかったり、手に入れたものを、あっさりと手放したりする。

悲しいわけじゃない。何かが成し遂げられたわけじゃない。けれど、自分と重ね合わせてなぜかボロボロと泣いてしまった。

うまく説明できないけれど、もっと西加奈子の小説を読んでいたいと思う。

いつでも自分にそっと寄り添ってくれる物語を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?