#松尾アトム前派出所

第13回『爆笑問題さんが梨農業界に与えた影響』

5月後半は梨の摘果(てっか)作業というのがあります。

1房にいくつもついた梨の養分を1点に集中させるために1果にします。

これが摘果のスタンダードパターンです。

たまに枝全体的に果実が少なかったり、

1房にいい果実が2つある場合2つ残します。

この手法を「金玉付け」と呼びます。

なんちゅう下品なネーミングでしょうか!?

この言い方は先代(親父のことね)が若い頃からあったと言います。

おそらく

農業専門用語講座『聞き剪定バサミ』

剪定をやるにあたってどうしても欠かせないアイテムがあります。

それは剪定バサミです!

剪定バサミは「天命」とか「飛龍」とか「飛鳥」とか名前がカッコイイのが特徴です。

しかし、以前僕が使ってたやつの名前が「ひろし」

いや、急にダセェ!

友達のなかに4人いるわあ、その名前!

きっとそのハサミを作ったハサミ職人の方の名前がひろしさんって方なんでしょう!

サンドウィッチを発明したサンドウィッチ伯爵パターン

農業販売講座『若手りんご農家vsブルジョワおばさん』

都会のブルジョワおばさんが田舎のりんご農園に直接やってきてりんごを買ってくれるというケースはよくあるんですが、

ありがたい反面僕のような若僧がりんご作ってるとなるとナメられたりします。

まだ冒頭の途中みたいな場面ですがもう宣言しときます。

今回はじっくりいきましょう!

まず僕のような若僧という書き方をしましたが、

現在松尾は人間年齢38歳。本格派のおっさんである。

焼き魚の皮の美味しさとか

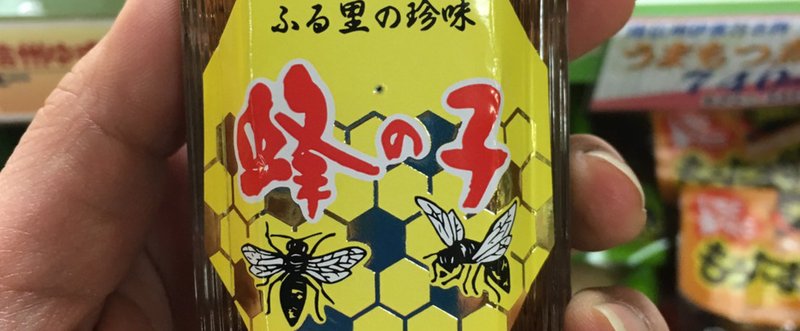

農村食文化講座『蜂の子』(蜂神回)

ここ信州の農村では蜂の子を甘露煮や佃煮にして食べる文化がある。

かつて配達の設備などがまだ整ってない時代には海から山奥まで魚を運ぶと到着した頃には腐ってしまっていた。

そこで信州の先人達は蜂の子を食べ動物性タンパク質を摂取してたのです。

あと声を大にして いややっぱり声を大にすると疲れるから普通の声量で言いたいんですが、蜂の子はグロテスクだし料理のビジュアルはどブスですがその味は実力派中の実力