【書評】フレデリック・マルテル『ソドム バチカン教皇庁最大の秘密』/そこに愛はあるのだろうか

本書は年間読書人さんの記事で知った。

年間読書人さんは元創価学会員二世(追記:「宗教二世」。この表現は年間読書人さまからご批判をいただき、不適切な表現と理解しました。本来なら削除すべき表現ですが、ご本人の意思を尊重し、残すことにいたしました。なお詳しい顛末はコメント欄を冒頭からご確認ください)で、2003年に行われた自衛隊イラク派遣に公明党と創価学会が賛同したことに失望し、脱会したと云う。その後は、無神論的な観点から宗教研究を行ない、主にキリスト教関連の書籍を片っ端から読み漁ったと云う。書評内容は痛烈で、知的で刺激的である。日本ではキリスト教徒の人口が少なく、教会の規模の小さいため、神学書などの関連書籍の市場規模も小さい。なにより、たいていの人は聖書や神学の知識がないのが当たり前なので、なんとなく「キリスト教」と付くと、なんとなく箔がついてしまう。

一方で、年間読書人さんはそのような権威主義的な態度を徹底的に批判している。彼が批判的に扱っている書籍の中には、私が大学時代に読んでいた著者が書いたものがあったので、なかなか痛快であった。よくキリスト教や聖書を理解できないと、欧米諸国を理解できないと云うふわっとした云い方があるが、確かに映画や文学、哲学や思想、絵画や音楽などでは聖書や教会、神学がよくネタにされる。

ただし、前近代ならともかく、自然科学が発達した近代に入ってからはストレートにキリスト教を信仰しつつ、映画を撮ったり、文学を書いたり、哲学や思想を展開し、芸術・音楽活動をしている人は稀である。もちろん、そう云う人はゼロではなく、キリスト教の信仰を擁護した書籍や作品を発表する人は存在する。

ただし、あくまではそれはそう云うジャンルがあると云うだけであって、映画や文学、哲学や思想、絵画や音楽そのものがキリスト教に組み込まれているわけではない。例えば、マルクスやニーチェでも聖書を引用しているが、本人たちが必ずしもキリスト教を信仰しているわけではないのと同じで、むしろ、近代から現代に活躍した一流の文学者や監督、哲学者、芸術家ほどキリスト教や教会には批判的なケースが多い。

考えてみれば当たり前で、芸術にしろ哲学にしろ文学にしろ、普通の人がやっていては面白くない。むしろ、既存の常識や価値観に挑んでいるからこそ斬新なわけで、欧米諸国でのメインカルチャーを担ってきたキリスト教や聖書、教会への批判的な観点が含まれているのは当然とも云える。もし、キリスト教がわからなかったら、なぜ日本で欧米出身の芸術作品や書籍が受容され一定の人気があるのかが説明がつかないはずである。

それはキリスト教や聖書、教会について具体的に知らなくても、アーティストや著者の持っている「反骨心」を感じ取っているからではないだろうか。それこそ、生まれたときから教会が当たり前に存在し、親も周囲の人間も信者であるのが当たり前な世界で、自分もこどもの頃は教会に行かされ、なんとなくキリスト教や聖書、教会の云っていることが常識だろうと思う人たちが多い中で、周囲との軋轢を避けずに、自分の疑問や意見をストレートにぶつけた芸術作品や書籍が面白くないわけがない。もっとも、私はそう云う「反骨心」のある人を評価する文化が日本にあるのかが疑問なのだが。

さて、話題を戻すと、年間読書人さんは本書に高い評価を下している。

曰く、

本書は、日本語版単行本の帯文が印象させるような、スキャンダラスな本ではないし、暴露本などでは決してない。

カトリック教会の総本山であるバチカン法王庁の「現実」とその「問題点」を、その成り立ちにまで遡って研究した、瞠目すべき「キリスト教ルポルタージュ」であり、第一級の研究書である。

カトリック教会の将来を考える上で、今後、本書は決して無視しえない基礎文献となるだろう。

と述べている。

そして、記事の最後にはこう述べている。

私は本書を、すべてのカトリック信徒に薦めたい。勇気を持って、本書を手に取れと言いたい。フランシスコを見殺しにするなと言いたい。

イエスの信仰は、けっして人間の現実を否定するものではないし、現実逃避のためのものではなかったはずなのだから、怖れることなく、勇気を持って「信仰における難問」に向き合え、と言いたい。

イエスの信仰は「自己保身」のためではなく、「弱者」救済のための信仰であったことを、もう一度ここで思い出すべきなのではないだろうか。

カトリック信者よ、いまこそ信仰者として、真に「受肉」せよ。

大絶賛である。

ちなみに、年間読書人さんの記事ではキリスト教の神学書は批判的な筆致で書かれているが、批判が目立つのがカトリックである。例えば、著名な神学者であり、日本におけるトマス・アクィナスの権威である稲垣良典の著作の書評では以下のように酷評からはじまっている。

党派意識に凝り固まったカトリック信者は論外として、まともに文章が読める人ならば、本書の酷さは一目瞭然である。

具体的に言えば、本書における著者の「誤摩化し」「論理的一貫性の無さ=不誠実性」「偽善的なへりくだりのポーズ=内心の高慢」等々だ。

あるいは著名な作家でリベラル系の論客とも交流があるカトック系の文学者である若松英輔さんの書籍への書評でも彼の特徴を以下のように述べている。

若松英輔個人に憾みはないのだが、ぜんぜん誉める気にはならない。

若松の「鍵言葉」である「霊性」というのは、そんなに特別なことを言っているわけではなく、これまでいろんな人が「心」「精神」「魂」「超越性」とか言ってきたことを、今日ウケする言葉に復古して見せただけだ。

だから、もちろん間違ったことは何も言っていないし、むしろ「ごもっともな」御説いがいには、何も新奇なものはない。難解な部分もまったくなく、むしろ気持ちよく「そうだ、そうだ、そのとおり。私も前から、そんなことを考えていたんだよ」と多くの人に思わせてしまうような内容なのだが、そこには半ば意識的な「俗情との結託」が成立しており、そのあたりに問題があるので、誉められない。

他にも、酷評記事は多数存在する。昔読んで理解できなかった書籍の書評もあったので、懐かしく思った。キリスト教では神の意思を人間が知ることはできない。神の意思は啓示や預言者を通してしか知りようがなく、人間に自分の意思を直接語りかけたのは2000年前にガリラヤで活動していたイエスが最後であるのが公式の見解である。なので、現代人が神の意思を知ろうとするには、啓示を受けた人や預言者たち、イエスの言葉を記載した聖書と云うテキストから読み解かないといけなくなる。

なので、人間が神の意思を理解しようとするには自ずと限界が出てくる。そこで教会や聖職者が聖書を読み解き、人々に神の意思を伝えようとする。もっとも、教会も聖職者も人間なので、やはり限界が出てきてしまう。なにより、聖書自体が人間が書いた書物なので、どこまで神の意思を反映できているのかと云う問題が出てきてしまう。なので、キリスト教の神学書では難しい理屈や不思議なレトリックが多数出てくる。それがときには、著者の所属している教会や信仰の正当化に結びつきやすく、独善的な権威主義に陥りやすくなってしまう。あるいは「神の意志はわからない」と云うような言葉でひっくるめられて煙に巻かれたような気になってしまう。

そんな中で、本書を年間読書人さんは高く評価している。ただし、神学書ではない。否、神学書ではなかなか扱えない聖職者の性愛をテーマにしたジャーナリスティックな書籍と云える。取材先もバチカンとヨーロッパに限らず、アフリカ、北アメリカ、ラテンアメリカ、アフリカ、アジア、中東と云った地球規模となっている。カトリックは13億人の信者を抱えている巨大な宗教団体でもあるので、仕方がないとも云えるが並の人間では行えない取材となっている。本書の邦訳は750頁もある大著であり、私も読了するまで一週間かかった。とは云え、決して飽きることはなかった。むしろ、神学書などでは伺いしれない、現代社会におけるリアルな教会の問題を扱ったアクチュアルな書であると思った。

もっとも、本書の著者であるフレデリック・マルテルの主張はシンプルである。

カトリックの本拠地であるバチカンにいる高位聖職者の大半は同性愛者のゲイで、カトリックの文化自体が同性愛者をひきつけやすい要素を抱えていて、教会で発生する問題は同性愛が絡んでいる、と云うものだ。

なぜ、聖職者が同性愛者であることが問題になるのか。

たぶん、キリスト教に詳しくない人間からするとよくわからないはずだ。あるいはキリスト教に触れて実際にカトリック教会に行っている人間でも薄々感じる疑問ではないだろうか。

なぜ、聖職者は全員、独身の男性でないといけないのか。

もちろん、「宗教だから」「教義でそうなっているから」「伝統的にそうなっているから」「神学的にそうなっているから」と云う風に通り一遍の答えは存在する。確かに、独身の男性が家庭を持たずに献身的に信者たちを導き、人々に奉仕する姿はどこか感動的である。あるいは黒一色の立襟の背広服や礼拝のときに着用する祭服などは独特な雰囲気を醸し出す。カトリックの人口が少ない日本でもドラマやアニメにキリスト教をモデルにしたと思われる聖職者はしょっちゅう出てくる。男性は結婚して家庭を持つべきだと云う規範が強い日本において、生涯独身を貫く聖職者はどことなくロマンチックなものを感じるのかもしれない。

とは云え、本書はそんなロマンチックな幻想ではなく、性愛と云う人間が誰しも抱える問題を切り込むことで、天使でもなければ悪魔でもない、等身大の人間を描いていると云える。著者のマルテルは現実をみるべきだ、と云う。

また、枢機卿、司教、司祭がアクティブな同性愛であっても、私にとってなんの問題もないことも、忘れないでいただきたい。私はそのことを本書や多くのインタビューで繰り返し述べてきた。その現実を教会も認めるべきだとさえ思っている。それは教会と深く関かかわる問題であり、同性愛も聖職者の生き方の一つとして認めなければならない。すでに大多数の聖職者がそうなのだから。聖職者の独身制と貞潔は根本的に自然に反しており、破綻している。それが現実である。こんにち、ローマでは、教皇の周辺を含め、そのような状況にあると断言できる。聖職者の禁欲と修道士の貞潔の規則は、女性の叙階の拒否とともに、典拠が疑わしく、後世に考え出されたことであって、聖書とも福音書ともまったく関係ない。実際には、そしてとりわけ一九七〇年代の性の「解放」以来、貞潔は人間にとってもはやほとんど耐えがたいものとなった。それは一般に、愛情が未発達であるしるし、病理学的に深刻な問題を引き起こす原因である。さらに、教会がどう考えようと、同性愛と同性間の結婚はこんにち民主主義国の大半で合法である。そのいっぽうで、ホモフォビアは罪になった。(13頁)

もっとも、本書の内容と分量は膨大で、私の力量では逐一紹介しきれないので、私なりに感じた本書の魅力と感想を以下述べていきたいと思う。

本書はノンフィクションに分類されるジャンルであり、マルテル本人が社会学者でもあるため、基本的に学問的な手法で記述されている。要は、ファクトに基づいた実証性が何よりも重んじられていると云うことだ。とは云え、事実を無味乾燥に並べただけかと云うと、それは違う。

著者は文学通で詩人のランボーを愛読し、文学の引用がふんだんに使われているので、筆致が極めて文学的である。例えば、なぜゲイの若者が聖職者を目指そうとするのか、聖職者と同性愛がどうして結びつきやすいのかについて、当事者の性的志向と進路選択の観点から以下のように記述している。

多くの枢機卿の出身地であるロンバルディアの小さな町やピエモンテの村では、同性愛はそのころまだ、絶対的な悪とみなれていた。この「ぼんやりした不幸」はほとんど理解されず、「複雑怪奇な愛の約束」は不安がられていた。たとえ隠していても、それにおぼれるなら、嘘だらけの生活や世間から締め出された生活を送ることになる。いっぽう、聖職者になることは、逃げ道のひとつの形となる。聖職者の仲間入りをすることで、自分を受け入れられない同性愛者には、すべてがよりシンプルになる。少年ばかりの環境で暮らすようになり、ローブを着るようになる。ガールフレンドがいるかどうか、もうきかれることもない。 以前自分をからかっていた学友たちに、一目置かれるようになる。冷やかされていた者が敬意を表される。悪い種族に属していた者が選ばれた種族に加わるのである。もう一度繰り返すが母親は何も言わずにすべてを理解しており、この奇跡の召命を後押しする。とくに強調したいのは、女性に対する貞潔と独身の誓いは司祭を目指す者にとって恐れになるどころか、その反対だということである。彼は喜んでこの掟に従う。一九三〇年代から六〇年代にかけてのイタリアでは、若い同性愛者は司祭になることを選択した。(37頁)

あるいは、人物批評もなかなかパンチが効いている。例えば、保守派でフランシスコ教皇と対立したアメリカ出身の枢機卿・レイモンド・レオ・バークについて伝統を重視する主張と奇抜な格好の落差を以下のように描写している。

実のところ、私はこれほど風変わりなものを見たことがない。男らしさを誇示するために女装している男を前にすると、心が揺れ、自問し、わけがわからなくなる。ガーリー〔少女っぽい〕というか、トムボーイ〔男の子のような女の子〕というか、シシー〔女のような男〕というか。女らしさ満載のこの枢機卿を表現するのに、英語でも適当な言葉が見当たらない。これはまさにジェンダー・セオリーである。バークは当然のごとく、これを誹謗している。「ジェンダー・セオリーはでっち上げ、人為的につくられたものです。この狂気は、社会とこの理論を支持する者たちの生活に大きな不幸をもたらすでしょう。(中略)〔米国で〕一部の男性が女性用トイレに入ることを主張しています。それは非人間的な行為です」。(62頁)

マルテルは、伝統の名のもとに、LGBTへの差別発言を繰り返す、この枢機卿の身なりは派手な化粧をしているゲイを指す「ドラッグ・クイーン」のようだと述べている。

マルテルはバーク枢機卿とその側近でイギリス人の改宗者でもあるベンジャミン・ハーンウェルへの取材からシェイクスピアの『ハムレット』に出てくるある台詞を思い出し、バチカンと聖職者の世界を理解する基準になったと云う。

「奥方は誓いすぎるようです。」

『ハムレット』ではデンマーク王子である主人公のハムレットが叔父が父親である国王を毒殺して王位を乗っ取り、母親の王妃が殺害を幇助したと理解する。ハムレットは殺害の裏取りのため、二人の前で国王殺害を模した劇をみせる。劇が終了した後、母親である王妃に感想を尋ねたところ、つい自分のことを話してしまう。

偽善を暴いたこの台詞は、何かに対して人があまりに激しく抗弁するとき、やましいことがある可能性の大きいことを示している。このような行きすぎた行為の裏には隠し事がある。ハムレットは劇中劇を見たときの王妃と王の反応から、夫妻はおそらく父を殺害したのだと理解した。

これがソドマの三番目の規則である。《高位聖職者がゲイに反対すればするほど、ホモフォビアの強迫観念が強く、何かやましいことを隠そうとしている可能性が高い》(69−70頁)

私は文学と云うのはレトリックや心情描写が優れているが、社会科学のようなファクトを重視する分野に適さないと考えていたが、マルテルの叙述スタイルを読むと、優れた文学表現はときには事実を的確に表現することができることがわかった。

文学的な表現の他に、本書の魅力は王道な社会学的分析による記述スタイルを崩していないことだ。たいていの人間はどちらかが偏ってしまうのが常だ。文学的なレトリックが優れた人は実証性が甘くて典拠があやふやだったりする。一方で、実証性が高い内容の書籍は逆に、文章が単調で読みづらい印象を与えてしまう。歴史を扱っている書籍でも小説と研究書では記述スタイルが違うのが好例だ。

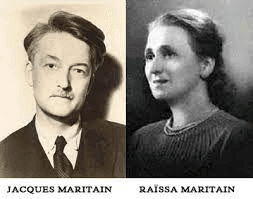

だが、本書は文学的な表現と高い実証性が同時に肩を並べていることが大変稀有であると思った。例えば、歴代のバチカンの高位聖職者たちが愛読し、現在も影響を与え続けているフランスの哲学者であるジャック・マリタンへの分析は秀逸だ。マリタンは1973年に亡くなっており、現在では忘れられているものの、20世紀のフランスやイタリアの宗教界に絶大な影響を与え、当時若者だった高位聖職者たちの間でもその名前は記憶に残り続けていると云う。

マリタン自身は俗人でカトリックに改宗した人物で、同じくカトリックに改宗したユダヤ人の妻と結婚していた。そんな彼が教会に影響を与え続けているのは、その著作である。改宗者の立場からキリスト教の信仰を記述する書籍は珍しくない。日本でもそんな本はたくさんあるし、海外ならなおさらだ。だが、マリタンは別格だと云う。歴代の教皇が彼の著作を引用し、同時代を生きていた教皇のパウロ6世は彼に入れ込み、枢機卿に昇格させようとしていたと云う。なぜ、一介の著述家にここまで多くの教会人が入れ込んだのか。マルテルはこの哲学者がここまで高位聖職者たちに好まれた理由を、マリタンの実生活にあったのではないかと指摘している。

ジャック・マリタンとライサは理想のカップルとなった――しかし、ふたりの人生の大半は性と無関係だった。このまやかしの異性愛は、長いあいだ信じられてきたように、宗教的な選択というだけではなかった。一九五二年からマリタン夫妻は、ふたりのあいだで貞潔の誓いを立てることにし、それは長いあいだ秘密にされていた。この肉欲の犠牲は神に捧げられたものなのか?救いの代償なのか?その可能性はある。マリタン夫妻は「霊的に結ばれている」と語っていた。このような、極端な禁欲主義といってよい男女関係の形の背後に、時代の選択を見ることもできる。これは、多くのホモフィルが選んだ道である。マリタンを取り巻く人々に、信じられないほど多くの同性愛者がいた。

マリタンは生涯を通じて、その世紀で最も名の知れた同性愛の名士たちと「愛のある友情」で結ばれていた。ジャン・コクトーやジュリアン・グリーン、マックス・ジャコブ、ルネ・クルヴェル、モーリス・サックス。さらにフランソワ・モーリアックとは、友人ないしは心を許せる友であった。「クローゼット」の作家モーリアックがたんに昇華されたものとしてだけではなく、愛を伴う真の性的指向をもっていることは、もはや疑念の余地がない。

ジャックとライサ夫妻はパリの南西にあるムードンの家に、独身のカトリック教徒、同性愛の知識人、美少年たちをたびたび招いては、盛大にもてなした。女性的な彼の取り巻きたちをおおいに楽しませる、こうした知的な雰囲気のなかで、哲学者マルタンは同性愛の罪について飽きるほど論じたり、彼が「名付け子」と呼ぶ若い友人たちに「愛している」と声をかけたりした――彼は妻との性交渉をもたないことにしており、子どももいなかった。(233−234頁)

つまり、マリタンはゲイである高位聖職者たちと同じ性的指向を持った人物だったと云える。同性愛の若者がゲイであることを隠すために女性と付き合わなくていい聖職を選んだように、マリタンも同性愛者であることを隠すためにセックスのない結婚をし、両者はある意味では同じ境遇にいた同類だったと云える。

またマリタンは同性愛者の友人の作家たちを改心させるための「戦い」を行っていたと云う。云うなれば、ゲイであることをカミングアウトしないで、性欲に縛られずに、信仰と貞潔に生きるように促したと云うわけだ。もっとも、いつも相手方は彼の説得を振り切り、勇気のある告白を世間に行なってしまう。マリタンが説得しようとした相手は、ジャン・コクトーやアンドレ・ジッドと云った文学にさほど関心がない人でも名前は一度は聞いたことがある大作家が含まれている。

マリタンの説得に対して、コクトーは「嘘をつくのは嫌なのだ」と答え、ジッドは「私には愛が、魂をかけて愛することが必要です」と返事をし、同性愛者であることをカミングアウトする著作を発表してしまう。後世を生きる私は、「キリストの名」や「魂の救い」よりもありのままの自分を受け入れた作家たちの勇気を高く評価してしまう。しかしなぜ、ここまでしてマリタンは同性愛者の作家たちを説得しようとしたのか。マルテルは以下のように分析している。

このように、キリストやトマス・アクィナスと並んでジャック・マリタンの人生の大きな関心事は、ゲイ問題であった。彼自身はまったく、あるいはほとんど同性愛を実践しなかっただろうが、カトリックの信仰と同じくらい激しい不安を抱きながら、同性愛を生きていた。ここにマリタンの秘密と、カトリックの聖職の最も隠された秘密がある。独身と貞潔の選択は、昇華と抑圧から生み出されたものなのである。(240頁)

現代人からすると、いささか滑稽に映るが本人は真剣だったのかもしれない。マリタンは信仰によって自分の性的な課題を解決するために、貞潔を選んだと云うことだ。マリタンのこの姿勢はのちの高位聖職者となる若者たちに多大な影響を与えた、とマルテルは分析している。マルテルはこのようなカトリック独特の同性愛のあり方を「マリタン・コード」と名付けている。性愛を信仰によって昇華させようとする試みは現在からみれば、ある種の悲壮感が漂う。

とは云え、ほとんどの高位聖職者たちは教会の中で地位を得てしまうと、同性愛を実践してしまうのはなんとも皮肉と云える。そして、それがゲイであるにも関わらず、自分が同性愛者であることを隠す「二重の文化」を生み出す原因となっていると云える。

そんな「二重の文化」によって何が引き起こされるのか。本書の後半では世界各地で聖職者たちが起こした汚職や性暴力を徹底的に記述していく。昨年、カナダの寄宿舎学校での先住民のこどもに対する長年の虐待が問題視され、今年に入り、教皇が謝罪したことがニュースで報じられていたが、同様の問題は世界中で発生していたようだ。

特に強烈なのは、「キリストの兵士」と云う慈善団体を創設したメキシコ人司祭・マルシアル・マルシエルだ。半世紀に渡り、メキシコのカトリック教会で重要な地位にいたこの神父は慈善活動を行ない、歴代の教皇からお墨付きをもらう傍ら、自身は豪勢な生活をし、性暴力の常習犯であった。そんな人物がなぜ野放しになってしまったのか。マルテルは「二重の文化」により、マルシアルの犯罪が明らかになれば、自分たちの性生活を暴かれることを恐れた教会上層部が告発を握りつぶしたのではないかと分析している。

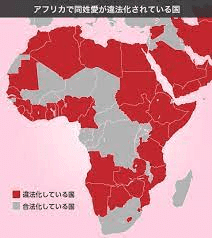

教会が性について向き合わないことは犯罪を目をつむる以外にも、具体的な人命に関わる問題を引き起こしてしまうと云う。その一例が、エイズが流行したさいに、アフリカの教会が取った言動を問題視する。なんと、教会はエイズが流行したにも関わらず、コンドームの使用を禁じたのだ。なぜ、教会はエイズの感染予防で重要なコンドームの使用を禁じたのか。表向きは、避妊に対する忌避感やセックスを伴わない貞潔を重視するとされている一方で、ここでも同性愛の問題が絡んでいく。ギニア出身の枢機卿であるロベール・サラの経歴と言動を分析しながら、同性愛を否定し攻撃すると、いかがわしい人物でも出世してしまう教会の歪な構造を指摘する。日本ではかつて同性愛への忌避感がそこまで強くなく、明治の近代化とともに近代家族が形成されると、性差別が酷くなったように、アフリカでも植民地化の結果、同性愛を差別する文化や法律が出来たと云う。

その結果、かつてのヨーロッパで同性愛者が生きるために、神学校に行き、聖職者になったように、アフリカのゲイの若者が聖職者を目指すケースが多いと云う。ただし、アフリカでは聖職者の性的規範はゆるいらしく、田舎では女性と結婚しているケースが多く、地元の人たちも既婚者のほうが信頼できると感じると云う。つまり、教会が掲げる貞潔は実際には、現地では受け入れられておらず、都市部にいくほど同性愛の聖職者の割合が高く、アフリカよりもヨーロッパに行きたいと願う人が増えていき、人手不足に陥っている司祭の供給源になっていると云う。

云うなれば、教会が同性愛を差別することでマッチポンプになっていると云える。本来は植民地化の結果、ヨーロッパから押し付けられた性的規範をあたかもアフリカ本来の伝統であるかのように喧伝し、自身の出世のために利用する聖職者が出てきてしまうわけだ。エイズの感染予防に対するコンドームの忌避呼びかけも、その延長にあると云える。サラ枢機卿はバチカンに招かれると、古い形式のミサの復活やLGBTやイスラム差別発言を繰り返し、極右団体に接近していったと云う。ヨーロッパの教会人よりも、厳格な伝統主義者になったわけだ。なんとなくだが、この箇所を読むと、民族差別や性的少数者への差別発言を男性以上に繰り返し行なう女性政治家たちの顔が浮かんできた。

本書はカトリックのみならず、宗教とジェンダーの問題を考える上で重要な書籍と位置づけることができる。カトリックやキリスト教の影響力が少ないにも関わらず、自民党議員を中心に同性愛差別を繰り返し、女性や性的少数者への差別が止まない日本においても対岸の火事とは云えない。「伝統だから」や「信仰だから」、「常識だから」「家族のため」とされると、もっともらしく聞こえるがその内実はどうなっているのかが問われているのではないか。

本書の結論としてマルテルは聖職者たちの同性愛はバラエティに富んでおり、絶えず流動的であると云うことを指摘している。ただし、一般人とは異なり、ありきたりな「普通の愛」ではないと云う。それは聖職者と云う特殊な世界故とも云える。

取材中に、大西洋岸の都市で出会ったとある高齢の司祭ージャーナリストによるバチカンの聖職者の一生を描いた書籍に登場する匿名の人物ーは彼氏について語ったと云う。司祭の恋人はアルゼンチン出身の建築家・ロドルフォと云う名前だった。彼とロドルフォは5年ほどローマで暮らし、そのときの思い出を以下のように回想したと云う。

「ロドルフォに会わせてくださった神に感謝しています。彼がいたから、愛するとはどういうことか、本当に学ぶことができました。事実に即していない美しいだけの説教をやめることを学びました」(722頁)

司祭は彼氏との関係を告解師や指導司祭に打ち明けたことで、出世の道は閉ざされたが、自分に正直になって生きることで自信がついたと云う。多くの高位聖職者たちとは違う行動を取ったわけだ。やがて、ロドルフォが病死すると、葬儀を行なうべきか悩んだと云う。カトリックなので、葬式もミサになるので、司祭が中心になって執り行うわけだが、自分がやるべきかわからなくなったと云う。

葬儀の当日、担当のはずの司祭がなぜか現れなかったため、代わりにミサを上げることになったと云う。そのとき、彼は追悼の説教の中でロドルフォと自分の関係を葬儀参列者の前で堂々と語ったと云う。地の文章を手紙で送られたマルテルは「とても衝撃的」だったそうで、本書への収録は避けたと云う。「愛の秘密」は本人たちだけの世界と云う配慮か。

本書のエピローグではマルテルがこどもの頃にお世話になったルイ神父の思い出話がつづられている。とは云え、高校入学とともに、神父とは縁が切れて聖書や神学書よりも、文学にハマりだしたことで、宗教的な信仰はなくなったと云う。一応、毎年のクリスマスでは人形を作ったり、お菓子を食べたりして世俗的に過ごすことはあっても、教会に行くことはないと云う。彼は自らをカトリック文化で育った無神論者であると規定している。ちょうど、それは大半の日本人は初詣には行くが、古事記や日本書紀をろくに読まないでお正月を過ごすのに似ている。

マルテルがこどもの頃に過ごしていた教区はもはやカトリック離れがすすんでいると云う。かつては毎週日曜日には3回も行われていたミサが3週間に1回になってしまい、3人も司祭がいたのに、今ではアフリカ出身の司祭が他の教区と掛け持ちでなんとか運営していると云う。なぜそうなったのかと云えば、教会は独身制にこだわり、離婚した人に秘跡をあずかることを頑なに拒んだからだと云う。家族の形が変化したことで、教会の説く性倫理が説得力を失い、人々の支持を失ったわけだ。マルテルを含めた多くのフランス人にとって、カトリックは「過去の宗教」と化していると云う。日本と同様の宗教離れが加速していると云える。宗教的な権威は政治を席巻しているにも関わらず、実際は人々が宗教への支持を失っているのは皮肉なことかもしれない。

本書読み終えたあと、私はいろいろなことを考えた。それこそ、性差別を行ない、伝統的家族や性的秩序を復興しようと主張する宗教右派はカトリックを根拠に持ち出すことが多い。例えば、アメリカでアンチフェミニズム運動の立役者でトランプ支持者であったフィリス・シェラフリーはカトリック教徒だった。カトリックの両親に育てられ、カトリック系の女学校で育った彼女はのちに厳格な保守主義者となった。あるいは、自民党の政治家で2000年代にジェンダーバックラッシュ運動を主導し、統一教会と関係が深い山谷えり子氏もカトリック教徒だ。

そんな人たちが実は自分たちが信仰している教会のトップは同性愛者だらけでした、と云うことになれば、メンツ丸つぶれになってしまう。自分たちがよって立つものが一気に崩れてしまうわけだから。それとも、統一教会問題で答弁から逃げる政治家のように振る舞うのか。

日本で2000年代バックラッシュが激しく起きていた頃、アメリカではブッシュ息子が大統領で、禁欲主義に基づいた性教育が盛大に推進されていた頃だった。旧統一教会系の団体や『世界日報』などはこうした動きを積極的に「自己抑制教育」という言葉で紹介し、日本の性教育反対運動に活かしていた。

— 山口智美 (@yamtom) September 3, 2022

もちろん、カトリック信者すべてが右派と云うわけではない。本書でも指摘されているように、同性愛者に寄り添い、貧困や差別と戦う司祭たちも大勢存在する。マルテルは日本や中国でも取材し、現地の教会人がバチカンと対立していたことが紹介されている。右派で権威主義的なカトリックもいれば、リベラルな寛容なカトリックも同時に存在しているわけだ。それは世界最大の宗教団体故の宿命か、それとも人間社会の縮図か。

もちろん、私を含めた大半の日本人はカトリック教会とは関係を持っていないが、ジェンダーに関しては誰もが抱える課題と云える。ただ、私が本書を読み終えて真っ先に浮かんだ感想は「そこに愛はあるのだろうか」だった。私にとって本書は宗教の問題を扱っていると同時に、「愛」について考えさせるものだった。「愛」はセックスに過ぎないのか、男女だけで成り立つのか、神に捧げるものか、無償で行なうものなのか、それともあやふやでどうとでもなるテキトーな概念に過ぎないのか、再考せざる得なかった。

本書は世界的なベストセラーになったにも関わらず、日本語の書評記事が年間読書人さんのと、2つしかないのを考えると、「愛」について考えるのは本当に難しいことがよくわかった。キリスト教関係のメディアが不自然なくらいノータッチなのが気になった。

本書を読了後に、マルテルが枢機卿のレイモンド・バークを揶揄したさいに使用した「ドラッグ・クイーン」と云う言葉が気になったので、ゲイの当事者がメイクをする映像を視聴することにした。それと同時に、バークがミサを執り行う様子を撮影した動画も視聴した。

なんとなくだが、同性愛を攻撃していたバークが行なうミサよりも、同性愛を受け入れたドラッグ・クイーンたちのほうが不思議な美しさがあった。いわゆる、異性愛の男性が女性に対して一方的に抱く、「可愛い」とか「セクシー」とかそう云う感じの美しさではない。なぜそう感じたのかは私にはよくわからない。ただ、人間は自己と向き合って自分の中にある「愛」を理解したとき、美しさを手にするのかもしれない。それは権威や権力では手に入らないことはよくわかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2022年11月19日追記

下記のコメントを閲覧する前(そこまで物好きな方が多いのかはわかりかねますが)に、カルト新聞総裁でジャーナリストの藤倉善郎さんの動画と漫画家の菊池真理子さんのインタビュー記事を御覧ください。年間読書人さんのご指摘の理由がわかると思います。

もし苦しいときは、カウンセリングや自助グループに行かれることを勧めます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2023年4月13日追記

本記事の冒頭で紹介しました年間読書人こと田中幸一さんも過去業績をまとめた記事を作成しましたので、下記コメント欄を読むお時間がある方はどうぞ。なお、私自身は、コメント欄で田中さんが「ずっと私はこういうことをしてきた」と云うので、彼の云う「こういうこと」をまとめたつもりです。

いいなと思ったら応援しよう!