読書は一期一会〜2024年12月

「読書は一期一会」というタイトルで、毎月買った本を紹介する月例noteを投稿しています。

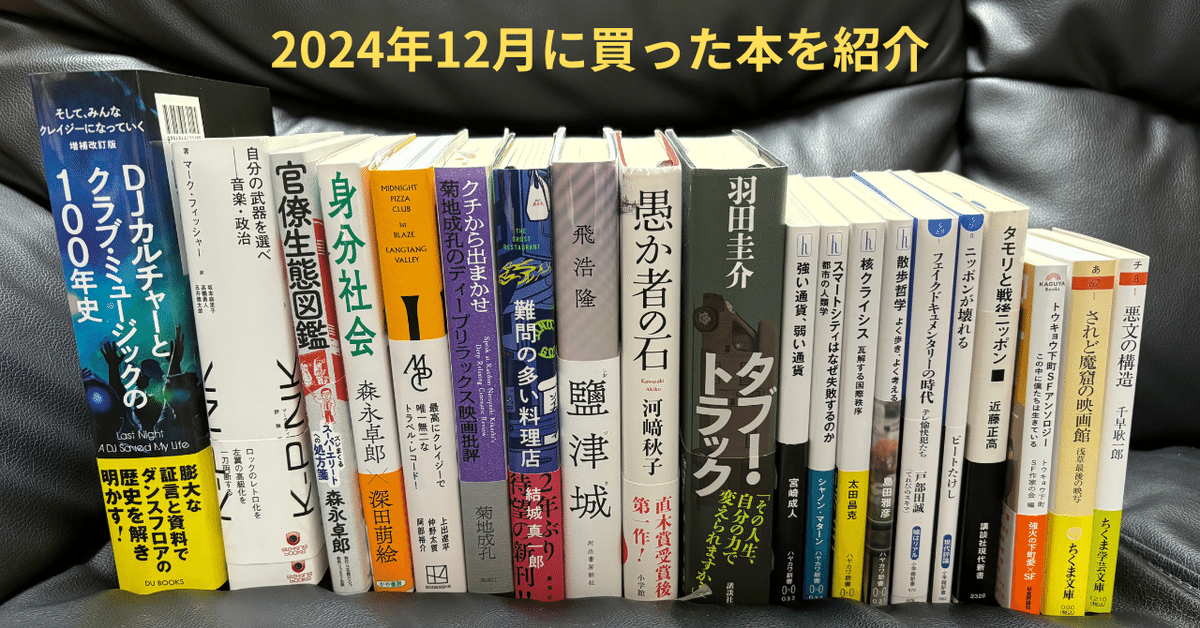

2024年12月に買った雑誌・Kindle以外の紙書籍を紹介します。

今月も22冊とボリューミーなので早速行きましょう。

それではレッツゴー。

***

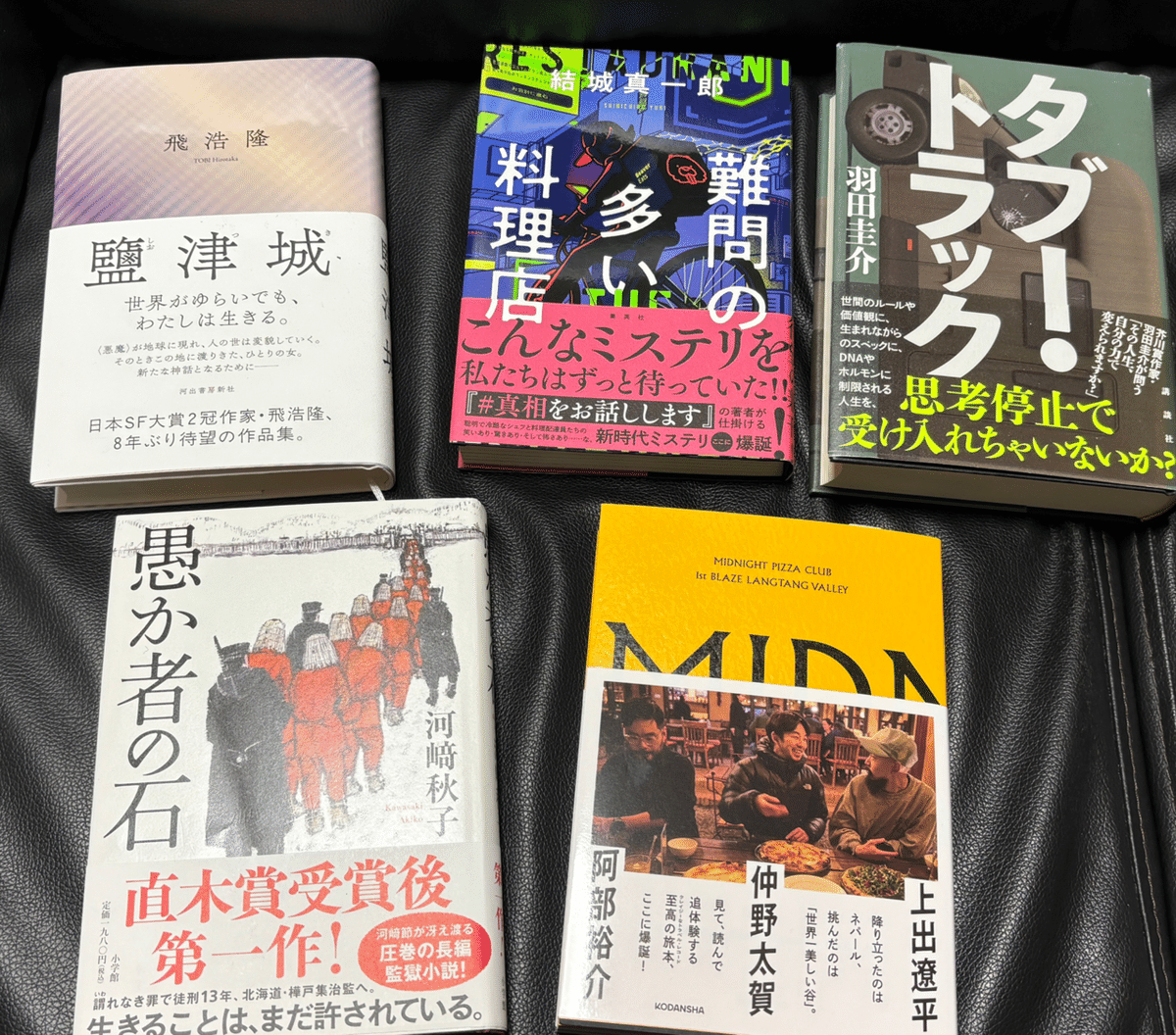

「鹽津城」飛 浩隆(河出書房新社)2024

なんて難しい漢字なんだ。

表紙にルビが振っていたから分かったが、「しおつき」と読むらしい。

ところで、飛浩隆さんは「グラン・ヴァカンス」を読んだ時の衝撃がすごかった。

静謐で美しく、しっかりとSF。

久しぶりの新作ということで買ってみました。

***

「難問の多い料理店」結城真一郎(集英社)2024

新世代エンタメミステリ作家という印象の結城真一郎さんの新作。

「#真相をお話しします」も「プロジェクト・インソムニア」も面白かったですし、「救国ゲーム」は積読棚ですが。

正月休みにサクッと読みたいです。

***

「タブー・トラック」羽田圭介(講談社)2024

バス旅のおじさんて言うと怒られるか。

羽田圭介さんの作品は長らく読んでなかったけれど、今作の紹介文で是非読んでみたくなった一冊です。

***

「愚か者の石」河崎秋子(小学館)2024

本の雑誌で紹介されていた本ですが、河崎秋子さんの本はこれがはじめてです。

前作の直木賞受賞「ともぐい」もその前の「締め殺しの樹」も気にはなっていたんですが、かなり気合を入れないと読めないような気がして躊躇していました。

いずれも明治から昭和初期の北海道が舞台ようですが、この作品も同じく明治時代の北海道、そして監獄小説ということで、

これも相当根性いりそうですが、トライしてみようということで読んでみます。

***

「MIDNIGHT PIZZA CLUB 1st BLAZE LANGTANG VALLEY」仲野太賀(写真)・ 阿部裕介(写真)・上出遼平(著)(講談社)2024

ポップな装丁にMIDNIGHT PIZZA CLUBという意味不明のタイトル。

そして、仲野太賀の文字。

こんな本が出ていたんだ。

しかし、どんな本なんだ?

3人がネパールを旅する旅行記だという。

そして、仲野太賀は写真を撮っているという。

何か分からないけれど、旅行記は好きなので読んでみよう。

***

「官僚生態図鑑」森永卓郎(フォレスト出版)2024

「身分社会」森永卓郎、深田萌絵(かや書房)2024

純粋に森永卓郎さんを応援しようシリーズです。

それにしても、ここへ来て病魔と闘いながらも大手メディアが決して触れない、しかし国民は知るべき情報をすごいスピードで次々と執筆されています。

僕らに出来ることと言えば、この本を買って、森永さんが伝えようとしているメッセージをきちんと受け止めること。

そして、選挙へ行くことなんです。

***

「そして、みんなクレイジーになっていく 増補改訂版 DJカルチャーとクラブ・ミュージックの100年史」ビル・ブルースター、フランク・ブロートン 、島田陽子(翻訳)、その他(DU BOOKS)2024

DJカルチャーとクラブ・ミュージックの歴史について解説した名著として長らく入手困難だったという作品の再販。

確かに以前の版(表紙が違います)はかなり高額で中古が出品されていました。

ラリー・レヴァン、フランキー・ナックルス、マンキューソ、クール・ハーク、DJシャドウなどのレジェンドDJたちの膨大なインタビューなども含むこの本は、クラブ・ミュージックをリアルタイムには体験することが出来なかった自分にとっては、後追いであってもその頃の雰囲気を味わいながら音源を聴きたい。

***

「クチから出まかせ 菊地成孔のディープリラックス映画批評」菊地成孔(集英社)2024

マルチタレントのジャズ・ミュージシャンであり、かつ稀代のトリックスターである菊地成孔さんの著作。

ラジオパーソナリティを努める番組がなくなって少し寂しいです。

今作は映画に関する批評集です。

菊地さんのことですから、普通の批評になる訳がないでしょう。

さて、どんな説が聞けるのか。

***

「K-PUNK 自分の武器を選べ──音楽・政治(ele-king books)」マーク・フィッシャー(Pヴァイン)2024

ブログ「K-PUNK」からのマーク・フィッシャー選集は3冊出ていますが、これは音楽と政治に関するものなので、読んで理解するには一番親しみやすいかもしれません。

***

「トウキョウ下町SFアンソロジー この中に僕たちは生きている」トウキョウ下町SF作家の会(編集)(Kaguya Books)2024

「SF書籍を企画・編集・製作を手がけるSFレーベル」

それがKaguya Booksですが出版社ではないらしい。

よく分からないところもあるが、SF好きとしては比較的新しいこのレーベルを応援しないわけにはいかない。

個人的には「大阪SFアンソロジー」「京都SFアンソロジー」に続く3冊目になりますが、調べてみたら他にも何冊か出ているみたい。

野球SF傑作選なんてめちゃくちゃニッチなテーマの撰集もあるみたいで、面白いレーベルだなぁ。

***

「されど魔窟の映画館 ――浅草最後の映写」荒島晃宏(ちくま文庫)2024

本屋に行くと必ず立ち寄る安心のちくま文庫シリーズの棚。

まずは、新刊から。

現在はシネマヴェーラ渋谷で映写をされているという著者が、浅草新劇場にいらっしゃった時の話のようです。

下町風情あふれる浅草に残った旧作映画を上映する昭和レトロな映画館。じつは所謂「ハッテンバ」だった。しかも警察や消防が時には出動してくるなど場内はカオス状態。多額の借金を背負い、そこに映写

係で勤務することになった著者が体験する疾風怒濤の日々。かつては映画館街として栄えた浅草から、ついに映画の光が消える日がやってくる……。

うわぁ、もうめちゃくちゃ読みたいじゃないですかぁ!

と思ったら、もう手にとっていました。

***

「悪文の構造 ――機能的な文章とは」千早耿一郎(ちくま学芸文庫)2024

こちらは少し真面目な本です。

「文章を書くことは名文を書くのではなく、読みにくい「悪文」を書かないことである」

なるほど。

その「悪文」を書かないための技術を伝授してくれるという、ご飯何杯でもいける本だと思います。

***

こちらも安定のハヤカワ新書シリーズです。

年末なので、一気に4冊買っちゃいました。

「強い通貨、弱い通貨」宮崎成人(ハヤカワ新書)2024

「強い通貨、弱い通貨」は今の円安の状況がこれからどうなるのか?

そして、強いアメリカ=ドルがこれからどうなるのか?

次に来る通貨は何か?

だいたいが通貨と為替の仕組みをよく理解していないので、入門書としてはよいのではないか?と期待をしつつ。

***

「スマートシティはなぜ失敗するのか:都市の人類学」シャノン・マターン(ハヤカワ新書)2024

スマートシティ。

話には聞きますが、なかなか成功した話は確かにちっとも聞こえてきません。

トヨタが静岡県で建築中のスマートシティ「Wooven City」もどうなるのやら。

これから地方は人手不足で色んなインフラの存続が心配されます。

そういう観点ではスマートシティは未来の期待を背負っているのは確か。

しかし、そこには何か落とし穴もあるかのような不吉なタイトルの今作。

ちゃんと勉強しよう。

***

「核クライシス 瓦解する国際秩序」太田 昌克(ハヤカワ新書)2024

核もなぁ、避けては通れないよなぁ。

良い核と悪い核がきっとあるんじゃないかと思うんですが、現在の状況を見ると電力発電としての核利用はコストばかりかかって、どうも両手をあげて賛成出来るとは言いにくい。

これは、兵器としての核に関するレポート。

ロシア・ウクライナの見通しがまだ見えないことや、北朝鮮が俄然アピールをしているこの状況では、核による抑止というのもかなり危うい感じがしています。

***

「散歩哲学:よく歩き、よく考える」島田雅彦(ハヤカワ新書)2024

こちらは散歩に関する本です。

昔から思索家はよく歩く。哲学者然り、詩人然り、小説家然り、作曲家然り……よく歩く者はよく考える。よく考える者は自由だ。自由は知性の権利だ

そうですよね。

散歩は一人になれる時間。

歩きながら色んなことを考えていても、やがて気がついたら頭からっぽになってスッキリしていたり。

やはり、何もしないで(歩いているけれど)、じっくり考える時間は大切なんです。

***

「フェイクドキュメンタリーの時代:テレビの愉快犯たち」戸部田誠-てれびのスキマ(小学館)2024

フェイクドキュメンタリー=ドキュメンタリーのように見せかけたフィクションの手法。

モキュメンタリーとも言うみたいですね。

国内では、2003年放送の伝説的テレビ番組「放送禁止」がその最初の作品と言われているようです。

その2003年から現代の2024年までのフェイクドキュメンタリー作品を振り返りながら、その功罪について考える本のようです。

***

「ニッポンが壊れる」ビートたけし(小学館)2023

タイトルだけで、そうだよなぁと思うビートたけしさんの著作。

正直、テレビで仮装をしておふざけをしているビートたけしはあまり好みではないけれど、映画監督として、文筆家として、そして言論者としてはその一言一言に頷くことが多いです。

***

「タモリと戦後ニッポン」近藤正高(講談社現代新書)2015

タモリという現象はいったい何なのか?について色々と出版されているシリーズなのかな?

タモリさんと戦後ニッポンを重ねて語るというのはかなり重厚なテーマです。

なんとなく論点の行方が分かるような気もするけれど。。

***

カバー画像の集合写真から漏れた(今日買ってきた)2冊です。

まずはこちらから。

「インフォーマル・パブリック・ライフ――人が惹かれる街のルール」飯田美樹(英治出版)2024

最近気になって何冊か読んでいるテーマの1つ。

パブリックライフに関する本です。

パブリックライフ、公共空間とか都市生活なんて意訳しちゃう場合もあるようですが、家の中ではない社会に開かれた空間でのライフスタイルというかサードプレイス的なものって本当は人間の生活には必要なんじゃない?ということを考察する新しい学問分野のようです。

作者の飯田美樹さんは15年前に前作「カフェから時代は創られる」を執筆されていて、その後さらに世界を旅して調査された結集の著作らしいです。

なるほど、ヨーロッパって町の中心に広場があって人が集まって色んなことが話し合われている、みたいなイメージがありますよね。

それが、現代のカフェだったりパブだったりするんでしょうか。

これは図書館で借りたんですが、とても興味深いのですぐに返却して書い直した本です。

***

「4 3 2 1」ポール・オースター、柴田元幸(翻訳)(新潮社)2024

ポール・オースターが「この本を書くために一生待ち続けていたような気がする」と言ったという作家人生総決算となる大長篇だそうです。

あまりに分厚くて値も張ったので出版直後は躊躇していたんですが、年末だと思ってエイヤっと紀伊国屋書店で買ってきました。

柴田元幸さんの翻訳というのも高ポイントです。

***

さいごに

やはり年末年始という長い連休がある前には色々と買ってしまいます。

それにしても、読む時間が全く追いついていないのと、置き場に困る状況では、いくら「積読肯定論」があろうとも家族からは冷たい目で見られることも。

来年からはKindle本メインに切り替えて行こうかなぁ。

でも、持ち物としてはやっぱり紙の本なんですよね。

今月のポール・オースターの「4 3 2 1」なんて、ハードカバーの大著ですが、Kindleになるとかなり寂しい感じがするんです。

困った困った。

さて、ということで今年も無事に終了。

老眼が酷い方ではないけれど、なかなか小さい文字は厳しくなってきている昨今、あと何十年元気に本を読めるのか分からないですが、本との出会いは大切にしていきたいです。

読書は一期一会、この言葉を大事に本と来年以降も真摯に向き合っていきたいです。

それでは!