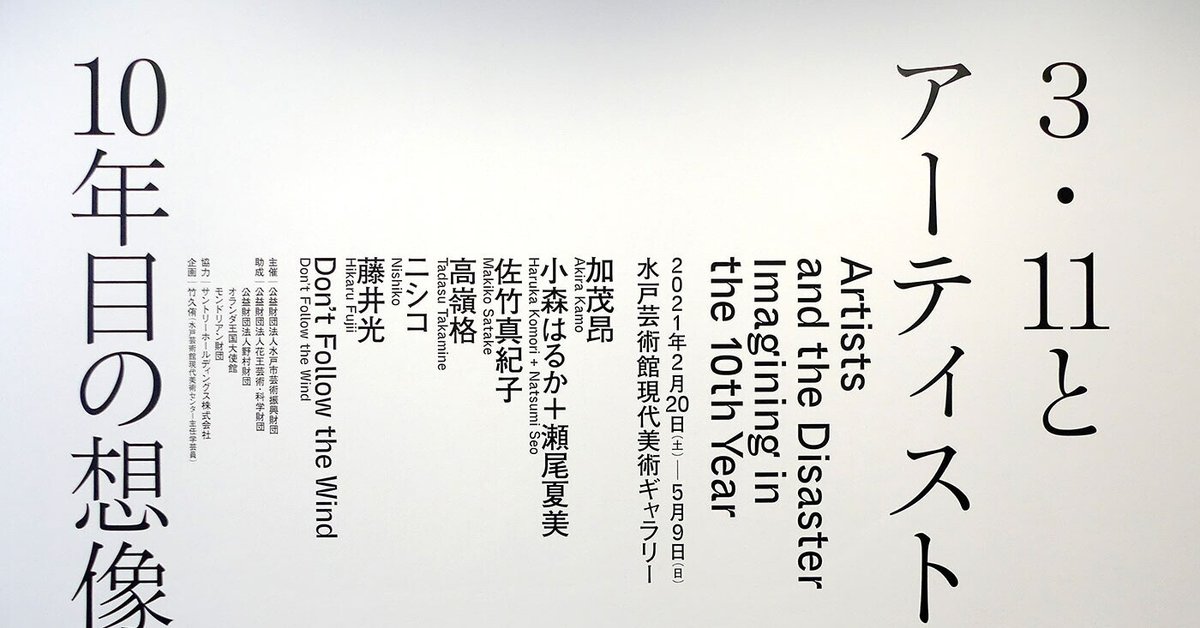

【The Evangelist of Contemporary Art】10年の後―水戸芸術館で「3.11とアーティスト:10年目の想像」展を観る(後編)

展覧会から最近・最新の作品も観ておこう。大震災後の復旧と復興は、町や田舎の風景を一変させた。その変貌の様を、前述の小森+瀬尾は「二重のまち」と冠した。

加茂昂は、絵画(49~55)の厚塗りの絵の具の窪みにぽっかり開いた穴のような立看板(56)で、それを見事にネガティヴに浮かび上がらせた。佐竹真紀子は、東北地方の民俗史を学ぶなかから、津波の傷痕の欠落をファンタジックなイメージで埋める繊細なジェスチャーの絵画(57~66)を展示した。震災ですっかり変わった地元の情景に、自分の住む土地に由来する記憶や歴史を重ね合わせ、画家特有の想像力によって文化的に昇華させようとしたのだ。

以下、写真49〜66

もっとも遠回りして日本に帰還した震災の痕跡は、ニシコのインスタレーション(67~76)に見ることができる。被災地で拾われた様々な物品やその破片の写真が、それだ。おそらく、それらは元の持ち主に正確に送り返されることはないだろう。しかし、日本の美術館に一時的にも保管されるという事実が、3.11の遺留物を預かっている外国の人々に限らず、人間の善意を証明するかけがえのない徴になるのではないか。

他者への共感が、それを必要とする人間に届くことは簡単ではない。人間は自己保存本能をベースに設計された被造物なので、他者が被った不幸に鈍感であるように反応する生存機械だからだ。だから、自己犠牲(利他行為)を学ぶのではなく、この共感力を養うよう努めることが肝要である。そうすれば、他者を襲う苦難に直面して見て見ぬふりはできなくなるだろう。

少なくとも偏見や差別なしに他者に接することができれば、災禍を蒙った他者に無意識に善意を持って行動することができる。非常事態に善意は不可欠なのだ。とりわけ悪意が充満する社会では、大惨事でなくとも他者の不幸を看過できない情動の喚起と、共感に基づく善意の行いを人間に習慣づけることが奨励される。その実験的試みが、藤井光の作品であることはすでに示した。

しかし、震災関連で解決されない問題は10年の後でも山積みの状態にある。とりわけ原発事故を安全に収束させる先の見えない行程と、それに伴って汚染地域の長引く帰還問題で疲弊する元住民。本展が「想像」をテーマとするからか、それらを題材にする作品は出展されていない。事故後、原発のタブーがさらに強化されたのだろうか? その渦中にありながら、今やオリンピックを正当化する接頭語すら閑却された「復興」五輪が開催されようとしている。

この復興に立ち塞がる絶望的な障害に、新型コロナウィルスのパンデミックが加わった。とくにコロナウィルスの感染の爆発は、震災の記憶を我々から遠ざける効果がある。と同時に、本展のセクション8の解説(77)で語られているように震災を抜き差しがたくパンデミックと「地続き」にしている。そればかりではない。この災厄の連鎖(現在の最重要課題といえば地球規模の気候変動である)は、今後10年のうちに人類の未来(運命)を左右するかもしれないのだ。

写真・文 市原研太郎

以下、続きはTokyo Live & Exhibitsのブログで!https://tokyo-live-exhibits.com/blog056/

市原研太郎

Kentaro Ichihara

美術評論家

1980年代より展覧会カタログに執筆、各種メディアに寄稿。著書に、『ゲルハルト・リヒター/光と仮象の絵画』(2002年)、『アフター・ザ・リアリティ―〈9.11〉以降のアート』(2008年)等。

http://kentaroichihara.com/現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中

■市原研太郎他のブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/