チームパフォーマンスを上げる方法

学び直しもかねて、公開したブログ記事の紹介およびコメントを記載し、過去のブログも見ていただければと思います。

1.チームを構築する方法

チームビルディングを学んだ時に、「タックマンモデル」を知り、これを先に知っておけば良かったと感動した時の内容を記載させていただきました。

2.関係の質に注目

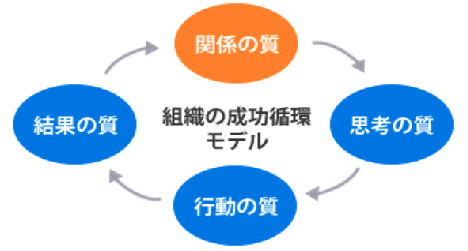

チームを構築する際に重要な「形成期」、「混乱期」では、お互いをよく知らないため、MIT教授のダニエル・キムが提唱している組織の成功循環モデルにおける、

「関係の質」が、「思考の質」、「行動の質」に影響してゆき、それが「結果の質」に影響するということを意識する必要があります。

うまく回り出すと、「グッドサイクル」、うまくいかないと「バッドサイクル」になります。

グッドサイクル

①お互いに尊重し、一緒に考える(関係の質が良くなる)

②気づきがある、面白い(思考の質が良くなる)

③自分で考え、自発的に行動する(行動の質が良くなる)

④成果が得られる(結果の質が良くなる)

バッドサイクル

①対立、押し付け、命令する(関係の質が悪くなる)

②面白くない、受け身で聞くだけ(思考の質が悪くなる)

③自発的・積極的に行動しない(行動の質が悪くなる)

④成果が得られない(結果の質が悪くなる)

「形成期」、「混乱期」にグッドサイクルにすることで、「統一期」、「機能期」の成果は全く違います。

3.プロセス化・業務標準化

「混乱期」を乗り切ったら、「統一期」、「機能期」に入ります。

この段階では、仕事を進める上での「プロセス」を意識し、「業務の標準化」を実施、その後「改善」、「効率化」を意識しましょう。

各担当の業務をプロセス化し、他のチームと標準化したり、良い部分を取り入れることで、パフォーマンスはさらに上がります。

4.マイクロマネジメントとマクロマネジメント

チーム「形成期」「混乱期」に、何をしてよいかわからず、対立、押し付け、命令することで、必死にマウントしようとする上司がいますが、こういうマネジメントの仕方は、「マイクロ・マネジメント」と呼ばれ、失敗する典型です。一方で、方向性だけを示す「マクロ・マネジメント」という手法もあります。

マイクロ・マネジメント

上司やリーダーが部下や新人の行動を細かく管理・チェックし、業務のあらゆる手順を監督し、意志決定の一切を部下に任せないマネジメント

→短期的には成果を生む可能性があるが、人間関係が崩壊します。

マクロ・マネジメント

会社の方向性だけ示して、従業員の自主性を重んじて

やり方は任せて、モチベーションを高めるマネジメント

→モチベーションのない人が遊んでしまう可能性があります。

マイクロ・マネジメントが悪くて、マクロ・マネジメントが良いと決めつけるのはよくありませんが、両方を使いこなす必要があるのと、やりすぎるのは良くありません。

1人ですべての仕事ができる人はいません。チームで仕事をするのは楽しいものです。チームパフォーマンスを最大化し、グッドサイクルから信頼関係を構築していきましょう!!