二十四節気の養生法【2024 霜降】

10/23から「霜降」です。暦便覧には「つゆが陰気に結ばれて、霜となりて降るゆへ也」とあります。なんともう秋最後の節気で、2週間後には立冬で冬の気が立ちます。本来なら最初の霜が降りるころで、北海道や北国では紅葉が美しくなる時節でしょうが、西日本各地ではまだまだ日中は25℃を超える夏日の所も多いようです…今年は本当に異常気象ですね?

街を歩いているとどこからともなく甘い香りが漂ってきますね。あたりを見渡すと金木犀の小さな花がきれいに咲いています。金木犀は、春の沈丁花、夏のくちなしと合わせて日本の三大芳香木の一つに数えられ、芳香の持つ癒し効果で薬用として利用されることも多く、味覚神経を刺激して唾液や胃液の分泌を促進させる芳香健胃作用があり、血の巡りを調える作用もあるとされます。甘い香りが濃厚な桂花を乾燥させて桂花茶や紅茶や烏龍茶にブレンドして飲んだり、ホワイトリカーに漬けて薬用種や白ワインに漬けて桂花陳酒として飲まれます。リラックスしたい夜などにおすすめですね。

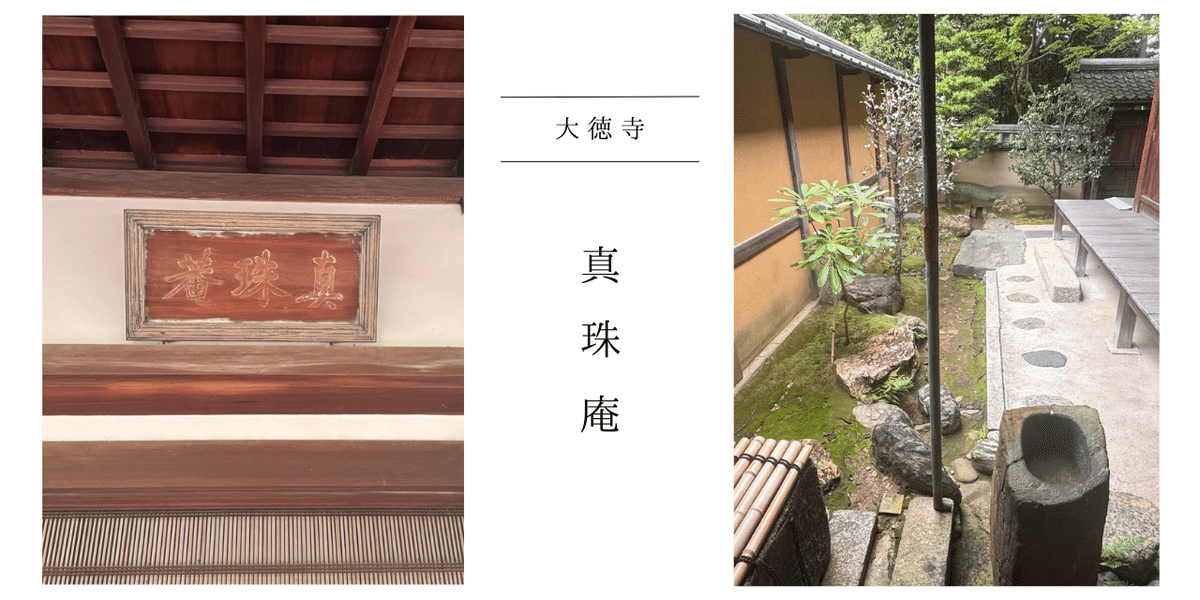

今月の癒しの庭園 大徳寺「真珠庵庭園」

今回は、大徳寺塔頭「真珠庵」をご案内します。

こちらも3年ぶりの特別公開中で、『源氏物語図屏風』は初公開。境内には紫式部が産湯として使用したと伝わる井戸が現存しており、紫式部ゆかりの地としても有名で、今年の12月8日まで特別公開されています。

いつも日頃の疲れを少しでも癒していただこうとの想いから、京都の禅寺の枯山水庭園などを中心に、日ごろ拝観できない特別公開のお庭などをご案内しています。

しかし、今回の見どころは、国史跡名勝の「七五三庭園」もさることながら、ちょっとほかのお寺では見ることの無い襖絵の数々です。こちらは『源氏物語図屏風』の展示されている書院以外は撮影も許可されていましたので、ゆっくりとご案内いたします。

真珠庵は、永享年間(1429-1441)に「とんちの一休さん」で知られる一休宗純和尚を開祖として延徳三年(1491年)に、堺の豪商・尾和宗臨により建てられました。方丈(禅寺での本堂の呼称)は、1638年(寛永15年)に京の豪商・後藤益勝が寄進した建物で、障壁画は曾我蛇足や長谷川等伯の作と伝わっています。

真珠庵という名前の由来は、日本臨済宗の祖の一人である宋代の臨済宗の僧 楊岐方会(ようぎほうえ)が、雪の夜に中国の楊岐山の寺で座禅をしていると、風が舞って部屋の中に雪が降り込み、床に積もった雪が月に照らされて真珠のように輝いたという故事にちなんで一休さんが名づけられたそうです。

大徳寺の総門をくぐり勅使門を右に曲がって石畳を進み、秀吉の怒りをかって千利休の自決の一因となったと言われる朱色の山門「金毛閣」を右手に見ながら進むと大徳寺の方丈があり、さらにその横を奥に進み右に曲がると「真珠庵」の山門が見えます。総門からはかなり奥に入ります。となりには以前ご案内した「大仙院」があります。

今回は特別公開中で奥に見える中門をくぐったすぐの所に受付があり、靴を脱いで方丈に上がります。方丈の縁側に腰を掛けてお庭を眺めていると、特別公開中なので、京都市の案内の方がお寺の歴史や見どころなどをいろいろと説明をしていただけます。

ここが方丈で、奥に一休禅師の本尊が祀られてあります。本来はこのように重要文化財に指定されている曽我蛇足筆による「四季花鳥図」の襖絵が飾られてあります。(写真は京都観光オフィシャルサイトより)

ところが、お部屋に入ってなんとビックリ!カラフルな漫画に出迎えられます。この襖絵は「楽園」と名付けられ、「釣りバカ日誌」で有名な漫画家の北見けんいち氏が、鹿児島の与論島に魅せられ島民と過ごした情景が描かれてあるそうでご本人や真珠庵のご住職、釣りバカ日誌のスーさんやハマちゃんなども描かれています。お寺の襖絵でカラフルな漫画が描かれてあるのは本当に初めて見ました。「釣りバカ日誌」ファンの方は是非ご覧になってください。

天井からかけられてある掛け軸は、一休和尚直筆の禅語で「諸悪莫作 衆善奉行(しょあく まくさ しゅぜん ぶぎょう)」と書かれてあります。

ただ単純に「悪いことをするな、善いことをせよ」ということだそうです。

一休和尚らしいお言葉ですね。

次の間の襖絵にもまたまたビックリさせられますね。なんと戦闘機が描かれています。こちらは「かろうじて生きている」という題の襖絵だそうで、代表作「王立宇宙軍オネアミスの翼」などのアニメ監督山賀博之氏によって日本海をイメージして描かれた襖絵だそうです。

ここからは庭園のご案内です。侘び茶の祖と言われる村田珠光作と伝わる枯山水の方丈東庭は、「七五三の庭」とも呼ばれ、細長い地割りに7・5・3の計15個の小石が配されて、苔と白砂と小石が組み合わせられ、いかにも侘びた風情を醸し出しています。

奥行きはそれほどありませんが、横に長い敷地に苔と粗目の白砂に小ぶりな庭石を三・五・七と配した枯山水で侘びが描かれていますね。七五三の庭の端に小さな門がありこれも風情があります。

方丈をぐるっと回り込んだ縁側にある小さな敷地にも小さなお庭があります。縁側に掲げられた「真珠庵」の額。変わった形の背の高い手水鉢は村田珠光愛用の手水鉢だそうです。

塀の奥に見えるのが通僊院と名付けられた書院で正親町天皇の女御の化粧殿を御所から移築したものと伝わります。

そして手前に見える手水鉢の奥にあるのが、なんと「紫式部の産湯の井戸」だそうです。

そして今回特別に公開された17世紀の作品である『源氏物語図屏風』。

書院にひっつくように建てられた茶室・庭玉軒(ていぎょくけん)。茶道・宗和流の祖である金森重近(宗和)好みと伝える二畳台目下座床の席。内露地の一部を庇屋根で覆って雨や雪の時でも濡れないようにしてあり、庇屋根と壁で囲まれた土間には手水鉢や飛石や刀掛けなどがあり、そこで身繕いを調えて中にある躙り口から茶室に入るようになっているそうで、とても珍しい作りの茶室だそうです。(写真は京都観光オフィシャルサイトより)

書院から方丈側に戻ると衣鉢の間に日本画家濱地創宗筆「寒山拾得」が描かれています。唐代に天台山の国清寺にいたとされる寒山と拾得という禅僧が子どものように遊びまわるユニークな姿が描かれています。

大書院の次の間にあるのはイラストレーターの伊野孝行氏筆による「オトナの一休さん」の襖絵。NHKで放送された「オトナの一休さん」で破天荒な禅僧一休さんのエピソードでアニメのテーマソングを気持ちよく歌っている一休和尚が描かれています。

まだまだありますよ!最後はゲーム「ファイナルファンタジー」のアートディレクターを務めた上国料勇氏が描いた「Purus Terrae浄土」と名付けられたファンタジーな襖絵。観音菩薩や風神、雷神などが描かれていますが、風神、雷神は「EXILE」のダンサー2人を真珠庵に招いて、パフォーマンスを披露してもらって描かれたそうです。

「七五三の庭」も風情がありとても癒されて心が穏やかになりますが、さすが破天荒な禅僧一休さんが創建されたお寺で、現代の日本文化を象徴するアニメやゲームなどの分野で活躍する作家さんたちによって描かれた襖絵は禅寺の概念を吹き飛ばす「おったまげー」がありました。

今年12月8日までの特別公開なので、京都にお越しの際にはぜひ「真珠庵」にもお立ち寄りください。

大徳寺塔頭 「真珠庵」

霜降の養生法

いよいよ秋が深まってきました。京都も街路樹の銀杏など少し黄色く色づいてきたような感じです。でも本格的に紅葉が見頃になるのはまだ一ヶ月ぐらい先でしょうかね。これからどんどん空気が冷たくなってきます。最低気温が8℃を下回るぐらいになると緑の色素クロロフィルが分解し、活性酸素から身を守るためにアントシアニンを生成して、葉っぱが緑から赤や黄色に変わるんですね。そしてやがて落葉して栄養を幹や根に蓄え次の春に新しい葉を出します。植物もそうやって生命力を養い種を保存しているのです。

自然の摂理だと思います。私たち人間も、自然の摂理に調和して過ごすことが大切ですね。来年の春まで、陽気を漏らさないように心掛け、陰気を養って少々の邪気に負けないように生命力を高めることが大切です。

10/20から秋土用…脾の用心

もう2週間後には「立冬」です。旧暦の11/7は、今のカレンダーでは12/7です。12/7になるとさすがに冬が来たなぁと実感する頃でしょうね。

立冬の18日前(10/20)から秋土用に入っていますので、五行の土に配される「脾」の養生も重要になります。土用の期間中は特に暴飲暴食や不衛生な物、生もの、激辛い物、冷たい物などの飲み過ぎや食べ過ぎには注意し消化器系を壊さないようにして過ごしましょう。胃腸やお腹の調子がおかしいと感じたら早めの検査が必要です。

「胆力」とはなにでしょう?

「胆力」という言葉があります。胆力は現代でもとても大切なものと考えられています。今回は、中医学では「胆力」をどのように認識しているのか見ていきましょう。

「胆力」とは、物事に対して恐れず、動じない精神力を指し、心の強さや勇気を表します。この言葉の語源は、伝統中医学の五臓六腑のひとつ「胆」に由来していると考えられています。

中医学では、「胆」は物事を決断するために重要な役割を果たすと考えられており、これが「胆力」という概念の基盤となっています。

古くから日本の文化や思想においても重要な概念とされ、「胆力」は、「物事に恐れず、臆せず、驚かない気力」と定義されており、これは「肝っ玉」や「度胸」といった言葉にも関連します。

歴史的には、「胆力」は戦国時代のころから武士道で特に重視され、一家存亡の戦いにおける決断力や戦場での生死を分ける勇気を象徴する言葉として認識され、武士の精神性や倫理観と深く結びついてきました。

また、「胆力」は単に勇気だけでなく、冷静さや的確な判断を伴うものであり、現代では特にビジネスやスポーツなどの場面で重要視されています。

困難な状況においても果敢に行動する姿勢を指し、経済成長が著しい時代には、さながら戦国時代と同様にリーダーシップに必要な資質として「胆力」が強調されることが多くなりました。

「胆力がある人」とは、不測の事態でも平常心を失わず、確固たる信念を持って行動できる人と定義され、現代でも日本人の精神文化の中で重要な位置を占め続けています。

中医学の「胆」とは…?

中医学での「胆」は、六腑ひとつとされ、さらに脳・髄・骨・脈・女子包(子宮)と合わせて「奇恒の腑」とも言われます。中医学で認識される胆の働きや役割は「蔵精汁」と「主決断」です。

晋代の医師 王叔和が著した脈診の専門書《脈経》には、「肝之余気、泄於胆、聚爾成精」(胆汁は肝の余気が胆に泄し、聚まって精と成る)と書かれてあり、胆は肝と陰陽表裏で肝胆相照と言われるように密接に繋がっています。清浄の液 胆汁は、肝の精気で作られ苦く黄緑色で、胆に集まり必要に応じて小腸に送られて消化を助けます。胆汁を精汁とも言います。

「蔵精汁」とは、精汁を貯蔵しているということで、このことは現代医学で考えられている胆汁を分泌して、脂肪の消化吸収活動を扶ける働きと同じように中医学でも認識されます。

一方「主決断」とは、中医学独特の概念で「決断を主る」(主(つかさど)るとは、コントロールするとか、主導する、調整するなどの意)と考えます。もちろんこれは現代医学では考えられていない認識で、中医学と現代医学の大きく違う部分ですね。

中医学では、胆は「中精之府」とも呼ばれ、物事に対する勇気や度胸に関する働きを担っていると考えます。このことから、逆境にあっても正しい決断を下し、信念がブレることなく行動できる強い心(こころ)を、「胆力」と表現されるようになりました。

『黄帝内経 霊枢 第二本兪篇』には、「肝合膽、膽者、中精之府」とあり、また『素問 靈蘭秘典論』には、「澹者、中正之官、決断出焉。と書かれ、胆は「中正の官」として、身体の中で冷静かつ公正な判断を主り、勇気のある決断する働きを持つと考えられています。大胆不敵や胆大心小、逆に失望落胆などの四字熟語に使われるように、胆力は物事を恐れたり気おくれしたりしない度胸や何事が起こっても動じない精神力や決断力に通じると考えられてきました。このように古くから、「肝気郁結、胆気不利」と言われ、肝気が鬱結して疏泄を失うと、胆気が虚し決断力に影響することを示しています。

古代の中国における哲学や思想でも、『胆力』は「勇気」や「胆略」を意味し、特に困難な状況でも冷静さを保ち、果敢に行動する能力を指し、国家運営や戦略においても重要視され、儒教、道教、法家などの思想体系においても重要な役割を果たし、『孫子の兵法』でも、戦場での冷静さや判断力が勝利を左右するとされており、『胆力』はその基盤となる特性としてリーダー(将軍)に求められました。中国の哲学や思想における『胆力』は単なる勇気以上のものでもあり、倫理的行動、自然との調和、戦略的思考、自己成長など、多岐にわたる側面から認識され、『胆力』は中国文化においても重要な価値観として根付いています。

胆の働きが低下した…胆虚証

中医学では、肝が弱ると疏泄作用が低下し、主精汁の働き(胆汁の排泄)もうまくいかなくなり、消化不良となって肋下の脹満疼痛、食欲減退、水様便などが現れす。さらに胆汁が上逆すれば、口中が苦くなりひどいと黄緑色の苦い水を嘔吐します。胆汁が胆管から外に溢れると黄疸が現れます。

また肝が傷むと、胆力も弱り、決断力や判断力が鈍り、適切な決断が出来なくなり、臆病で常にビクビクしているように見え、ピンチに弱く、勇猛果敢な行動力が失われます。

これは、胆気が不足し胆の機能が低下している状態で胆虚証と言い、胆は、決断力や勇気に関与する臓腑であり、胆機能が低下して「主決断」出来なくなり、決断力が欠如し驚きや不安、恐れ、失眠、さらには心悸などを感じやすくなります。

胆虚の原因と中医学的診断

胆虚になる原因は、度重なる激怒や沸々とした長期にわたる怒りや恨み、妬み、過度のストレスが肝気の疏泄を滞らせ胆虚を引き起こします。また、食の不摂生により十分な営養が摂取できないと、営養が不足して胆汁の生成が減少し、胆虚になります。そして慢性的な病気も気血が不足し胆虚になります。中医学的な診察では、舌が淡い、舌苔が少ない、声が弱々しい、呼吸が浅い、右側腹部に圧痛があるなどが見られると胆虚の可能性があると考えられます。

胆虚と関連する病証

心虚胆怯は、心(しん)気が虚して心(しん)の働きである「神明を主る」ことが出来なくなり心神の安寧が損なわれ、それが胆に悪影響して胆虚になった状態です。ちょっとしたことに対しても不安や恐れを感じやすくなり、不安感や恐怖心がますます大きくなり極度の恐れや怯え、突然の動悸、不安感、不眠や悪夢、心悸亢進、めまいやふらつきなどが起こります。どちらかというと精神的な症状に重点を置いた証です。

心胆気虚は、心虚胆怯の不安感や恐怖心など精神的な症状に加えて、さらに身体的な症状も含み、心悸、気短(息切れ)、全身倦怠感、精神疲労や集中力が低下、不安感、決断力の低下、寝汗、顔色が青く、つやがない、舌は淡白で胖大などが現れます。

肝胆湿熱は、ストレスや食の不摂生、不規則な生活習慣などにより肝胆が湿熱の邪気に侵され、蔵精汁が出来ず消化機能が低下し、食欲不振や吐き気、ひどくなると黄疸が現れます。

胆力を養う養生法と胆虚の改善

胆力を養う養生法は、規則正しい生活を心がけ、ストレスを管理することが重要です。特に、長時間の労働や不規則な食生活は胆の機能を低下させる要因となります。胆は体内の毒素を排出する役割も担っているため、生活習慣の見直しは胆虚の改善に直結します。リラックスする時間を持ち、適度な運動を取り入れることで、心身のバランスを保つことが推奨されます。

胆力を養うためには、足厥陰肝経と足少陽胆経をよくストレッチして伸ばしましょう。肝経は脚の内スジを走行し、胆経は脚の外側側面を上行し側頭部から耳をまとって目じりまでつながる経絡です。開脚の横倒しなどが効果的です。グイグイ倒さず息を吐きながらゆっくり伸びるのを感じながら倒すのがコツ。懸鐘(絶骨)は八会穴の髄会穴で、昔、中国で子どもや踊り娘が鐘の形をした鈴をこの場所にぶら下げていたのでそう呼ばれます。古くから足の病に用いられ、特に足の運動器系や寝違い、片頭痛、鼻血などの治療に使われます。私が推拿の勉強していた当時の中国人の先生は、功夫(カンフー)をする時にここを狙って蹴りを入れると、相手の勇気が損なわれて勝てるんだと言ってました。

胆力を養う薬膳

薬膳による食生活の見直しも胆力を養うためにとても重要です。緑の野菜や酸味のある食材は、胆を養い働きを高め、消化を促進して胆虚を予防します。バランスの取れた食事は、カラダ全体の健康を向上させるために大切ですが、特に自分の今の寒・熱・虚・実のバランスの乱れを把握し、その乱れを改善して陰平陽秘の状態に戻すことが重要です。

胆力を養うために、肝と胆の働きを健やかにしてくれる食材を選ぶことや、またナツメ、はちみつ、さつまいも、かぼちゃなど甘味や梅干し、レモンなど柑橘類、酢など酸味を持つ食材もおすすめです。そして季節の旬の食材を取り入れることで、カラダを調えることです。秋から冬にかけでは燥邪に負けないように滋陰潤肺、養陰生津の食材(梨や大根など)を取り入れ、肺を補ったり温補腎陽の食材で腎陽を冷やさないことが大切です。

そして、出来るだけ炊く、蒸す、煮込むなど、消化吸収しやすい調理方法が望ましく、特にスープやお粥は消化が良く、営養を効率よく摂取でき胆力を養うのに効果的です。

黒い食材は、肝血を補う作用があり、黒豆、黒きくらげ、黒ゴマ、黒米、桑の実、レバーなどがおすすめ、赤い食材のニンジン、トマト、なつめなどは血の巡りを調え、青い食材の青菜(ほうれん草、小松菜、春菊、ブロッコリーなど)や青背の魚(イワシ、サバ、サンマなど)は肝を養い、胆汁の生成を助けます。すだち、かぼす、ゆず、みかん、グレープフルーツ、レモンなどの柑橘類や酢など酸味のある食材は清肝利胆し、鶏肉や魚、大豆製品など良質なタンパク質は体力を養い、生姜やネギ、ニンニクなどの温性食材はカラダを温め、血行を促進し、消化機能を改善します。

肝胆を養う食べ物は、一般の食材では、大根(生)、キャベツ、くわい、さつまいも、じゃがいも、セリ、ナス、アスパラガス、ウド、タラの芽、ニンニク、マッシュルーム、スイカ、スモモ、キウイフルーツ、仏手柑、太刀魚、鯉、しじみ、スッポン、烏骨鶏、鶏レバー、砂肝、豚レバー、豚肉、酢、ハチミツ、お茶など。薬膳食材では、なつめ、山査子、金針菜、黒きくらげ、はと麦、百合、菊花、マイカイ花、ジャスミン、桂花、紅花などです。

胆力がある人が注意すべきことは…?

胆力のあるということは、勇気と強い決断力あり、リーダーにふさわしい人物と言えますが、同時にリスクや危険を過小評価したり、自信過剰で物事を深く考えて慎重に物事を進めるのが苦手だったり、他人の意見を聞かず、自分の判断を優先しチームや周囲との協調性に欠けたり、困難な状況やプレッシャーに対して強さを発揮しますが、同時に自分自身に高い基準を持ち過ぎ、無意識にストレスを溜め込むことがあります。強くて一生懸命な姿勢が逆に自分を追い詰める結果になるのです。また勇気があるため、大胆な行動をとり、それが衝動的な行動に出たり、自分の行動に自信があるため失敗した時のショックが非常に大きく、自己評価が大きく揺らぎ、回復に時間がかかるなどの欠点があることもあります。

歴史において、胆力に溢れた人物たちは時にはその勇敢さと決断力で大きな成功を収めましたが、後になりそれが仇となり失敗することもありました。中国や日本において有名な人物から失敗とその教訓を学ぶと、西楚の覇王、項羽は、秦の始皇帝の死後、中国を統一しようとして、連戦連勝を収めましたが、項羽の最大の失敗は、過剰な自信と慎重さの欠如でした。彼は決断力に優れていたものの、戦略的な長期視点や人心の掌握を軽視し、特に劉邦との最終決戦において判断を誤りました。その結果、項羽は敗北し、自決するという悲劇的な結末を迎えます。勇気があっても、冷静な計画と長期的な視点がなければ、最終的には破滅をするという教訓です。また、三国志で有名な関羽も、漢の将軍として活躍し、勇気と忠誠心を象徴する人物として歴史に名を残していますが、彼の最大の失敗は、自分の能力に対する過信と誇りが過ぎたことでした。 荊州を守るという重要な役割を受け持ちながら、敵将を過小評価し、荊州を離れその隙を突かれて荊州を奪われ、処刑される運命に陥りました。 関羽の失敗は、能力を過信しプライドが高すぎて敵将が無能だという思い込みから敵の戦略を見抜けなかったことです。過信と誇りが過ぎると、現実的な戦略を誤り最終的に敗北するという教訓を伝えます。

日本でも同様に、織田信長や石田三成なども、胆力に優れていたのに過信や油断、戦略や人心掌握などに欠けていたため失敗を招いています。

胆力があることによる欠点を改善するためには、他人の意見を尊重し、柔軟な思考を持つことが重要です。他者の視点を学び、リスクを過小評価しないようにし、慎重さを持つことが大切です。自分の決断を振り返り、失敗から学ぶ姿勢を持つことで、無謀な決断を避けることができます。また、他人の意見をきちんと聞くことで、チームワークを強化し、より良い意思決定を行うことができます。自分の考えを押し通すのではなく、他者の意見を取り入れる柔軟性を持つことが人心掌握に繋がります。失敗を恐れずに挑戦し続けることは重要ですが、失敗から学ぶことも同様に重要です。反省を怠らず、常に成長を目指す姿勢を持ち続けることが、胆力の欠点を補う鍵となります。

京都伝統中医学研究所の"霜降”におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

秋の最後の節気です。2週間後には冬になりますね。と言ってもまだまだ冬の始まりということで本格的な秋もこれからです。ますます空気が冷たく乾燥する涼燥になってきますので肺の乾燥を防ぎ、健やかにする滋陰潤肺と養陰生津が大切です。

1.「滋陰潤肺」肺の乾燥を防ぎ陰を補うための薬膳茶&食材

秋におすすめの食材は、肺を潤いを与え、呼吸器の働きを健やかにする食べ物です。また、秋は「収斂」の季節でもあり体内の気を収める食材が推奨されます。夏の疲れを癒し、厳しい冬を乗り越える心身をつくることが秋の養生法になります。

オススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、カラダ潤し茶、増血美肌茶、五望茶、野ばらとなつめの美顔茶、なつめ薬膳茶、なつめ竜眼茶など、

薬膳食材では、白きくらげ、百合、蓮の実、新彊なつめ、枸杞の実、桑の実、はと麦、黒きくらげ、金針菜、竜眼、紅花などがオススメ。

薬膳スィーツ

白キクラゲのスィーツセット、白キクラゲのスィーツセットに梨やリンゴなどを加えるとさらに滋陰潤肺効果がアップします。子どもも大好きな手作りスィーツです。

全部食べる薬膳茶 桑の実茶も陰を補い滋陰補血、生津、補肺止咳、滋養肝腎の効果があります。

2.入浴時におすすめ漢方入浴剤

陽虚タイプにオススメ

日ごとに寒くなりカラダが冷えるようになってきます。気分の落ち込みを防ぐためにも、カラダをしっかり温めることが大切です。

ヨモギがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」もカラダが温まりココロの緊張もほぐれ気の巡りを促進し、気分の落ち込みを防いでくれます。

ヨモギは漢方で艾葉(ガイヨウ)と言い、古来から擦り傷や切り傷など出血時に止血薬などとして使われたり、浄血や造血、デトックス作用(むく みの改善)、冷え性改善、美容効果があり、最近では「よもぎ蒸し」なども流行っていますね。

薬膳茶や薬膳食材などの商品は各ショップでお買い求めいただけます。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式サイト

国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。

お得なプレゼント

「運勢先読み通信」を無料プレゼント

ただいま薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店オンラインショップのLINE公式アカウントにお友達登録いただいた方で、ご希望者に彦阪泥舟社中と共同企画「貴女の星の運勢先読み通信」を無料でプレゼント。ご希望の方はLINEお友達登録の上、生年月日と「先読み通信希望」と記入してLINEにてお申し込みください。九星気学の本命星による神無月(10/8~11/6)の貴女の本命星の運勢傾向と中医学的養生法を記載したPDFファイルをLINEでお届けします。

※毎月継続して配信をご希望の方は、上記QRコードを読み込むかまたは下記URLをクリックしてお友達登録の上、生年月日と10月先読み通信希望と書いて送信してお申し込みください。

LINE公式アカウント⇒ https://lin.ee/wOTbtt8

京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

中医学や漢方の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

次回は、11月7日「立冬」ですね。日中は夏日の日もあるほどなのにもう冬だとか…!?カラダも慣れないし、毎日着る服にも困りますが、朝晩の寒暖差には十分注意してお過ごしください!