#333 歌川広重が雨を「線」で表現する前の、雨の表現を見に行く。

浮世絵作家の歌川広重が世界で初めて雨を「線」で表現する前の世界、雨はどう表現されていたのか、見に行ってきたので、メモ。

1、世界で初めて雨を「線」で表現したのは歌川広重。

絵で雨を表現するなら、「線」で表現するのは今や「常識」です。

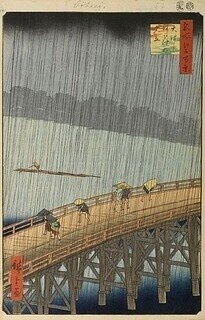

この表現を世界の「常識」にしたのが、浮世絵作家の歌川広重の名所江戸百景の一枚、「大はしあたけの夕立」とされています。

実は、広重が雨を「線」で表現したのはこの作品が初めてではありません。名所江戸百景より前の東海道五十三次ですでに雨を「線」で表現した作品が複数あります。

では、なぜ、「大はしあたけの夕立」が初、と言われるのでしょう?

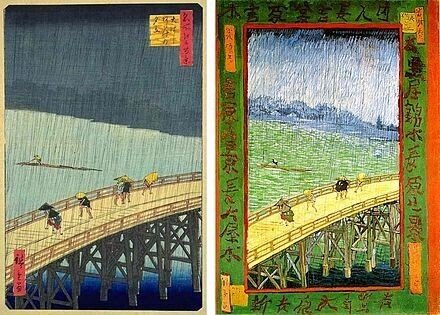

それは、ゴッホがこの作品を模写していることが理由の1つです。世界、ではこの絵が影響を与えたんですね(右がゴッホです)。

ところで、それ以前は雨はどう表現されていたのでしょうか?

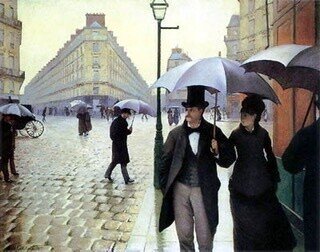

よく言われるのが、傘や濡れた地面、水溜り、で表現されていた、ということで以下のような絵が引き合いに出されます。

確かに、雨そのものは描かれていません。

でも、ヨーロッパ、ですよねぇ、これ…

2、日本ではどうだったのか?

私はこの話、初めて知ったのは、電通コピーライターの梅田悟司さんが書かれた「言葉にできるは武器になる」という本の以下の部分です。

かの有名な浮世絵作家である歌川広重は「大はしあたけの夕立(名所江戸百景)」という作品の中で、世界ではじめて雨を線で表現したと言われている。それまで絵画において雨そのものは描かれることなく、傘やレインコートを着ている人物や、水が溜まり濡れた地面を用いて、雨が降っている状況を描写していた。

これを読んでから、ずっと気になっていたことがあります。

広重がいた当時の日本での雨の表現はどうだったのだろうか?ということです。

広重はそれまで誰もやったことがない表現を生み出したわけですが、「それまで」は一体どんな表現が「常識」だったのか、を知りたい。そうすれば、どれほど「常識破り」だったか、がより理解できる。

ところが、引き合いに出されるそれ以前の雨の表現、というのはなぜか西洋画ばかりです。

広重がいたのは江戸時代の日本です。西洋の絵画事情には接していないと考えるのが妥当でしょう。

でも、ネットで調べても探し当てられず、いつしか忘れていました。

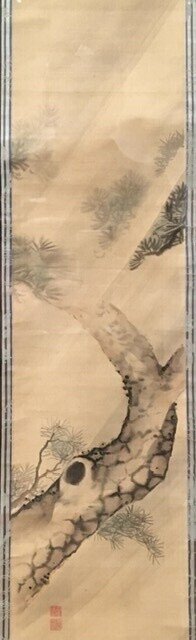

が、先日行った、東京の板橋区立美術館「はじめまして、かけじくです」という企画展で偶然、広重とほぼ同時代の絵師、司馬江漢の雨の絵を見る機会がありました。

広重(1797年-1858年)に対し、江漢(1747年-1818年)ですから、ちょうど1世代前といえます。広重の頃の「常識」とあまり変わらないと考えて良いでしょう。

その作品「四時松図」がこちら。

注)本企画展はフラッシュNGなどの一定の条件のもと撮影が許されています。

え?雨??

そうです。実は、この作品は「晴」「雨」「曇」「雪」の4つの天気を描いた4つの掛軸がセットの作品なのですが、これが「雨」の掛軸です。

松の木が薄くなっているところで雨を表現しているのでしょう。

正直、光が差しているようにも見えますが…

雨に見えてきたでしょうか?

3、まとめ

いかがでしたでしょうか?

広重が雨を「線」で表現する前の雨の表現を知ることができて、ようやく、広重がどれだけすごいことをしたのか、が理解できた気がします。

一方で、個人的には、江漢の雨の表現、雨は「線」でしょ、ということが「常識」になっている我々には見えない雨が見えていた、と思うとちょっとうらやましくもあります。

江漢には、雨は「線」とは見えなかったかもしれませんが、「濃淡」という形では見えていて、表現を試みていたのです。

これからの雨の季節、「線」以外の方法で、雨を表現するとしたら、どんな表現ができるのか、考えながら雨を観察しようと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

久しぶりの美術館、楽しかったです。ちなみにびっくりしたのですが、入館無料でした。確かに、小さい美術館でじっくり見ても30分ぐらいでしょうか。こちらがHPです。ご参考まで(駅からも遠くちょっと不便ですが散歩するならいいかもしれません)。