ターゲットに刺さる戦略ストーリーの構築 売上に直結するデータ活用法①

こんにちは。ノウンズのはるです。

今回はいつものコラムとは違い、売上に直結する消費者データの活用法について書きたいと思います。

※こちらは、2024年2月9日の【宣伝会議デジタルマーケティングカンファレンス2024】の内容をもとに記事にしています。

▼動画で見たい方はこちら

みんな抱える悩み

「データってどう使えばいいの?」

私たちノウンズは、消費者データの分析サービスを行っている会社なのですが、「データを活用したい」「データを活用したほうがいいよね」と思っているお客さまがたくさんいらっしゃるので、ありがたいことに多くのお問い合わせをいただいています。

ノウンズビズのデモ画面をお見せすると、

「たくさんのデータをみれることがわかった」

「こんなに簡単にデータを見れるなんていいね!」

という感想の一方で、

「このようなデータを活用したいんだけど、使いこなせるかな?」

「分析のフレームワークは理解したんだけど、その先どう使えばいいの?」「データを使うことで、仕事量が増えちゃうのではないか」

といった悩みを多く聞きます。

消費者データは顧客理解の武器

「データを活用したい」が目的になってしまうと、「どうしたらいいの?」となりがちかもしれません。

「データを使って何をしたいのか」が大切ですよね!

「消費者データを顧客理解を深めて顧客に刺さる施策をつくるために使いましょう」とお伝えするのですが、

「いやいや、顧客理解は十分にしてるよ。ペルソナだって作ってる。顧客理解してても刺さる施策はつくれないよ」

「この前、インスタを使って売上UPの記事を読んだんだよ。あれを真似てみようと思うんだよね。そっちの方が刺さる気がするんだよ」

気持ちわかるという方も多いのではないでしょうか?

そのインスタ施策が自社ブランドのターゲットに合うかどうかも見極められる、刺さる施策をつくるための簡単なデータ活用法についてお伝えしたいと思います!

マーケティングとは?

読者の中にはマーケティングに関わるお仕事をしている方が多くいらっしゃると思います。

マーケティングとは、広義には

「顧客の欲求を満たすために企業が行うあらゆる活動」のことを言います。

そう捉えると、マーケティング部だけではなく、事業企画や営業など多くの部署が顧客の欲求を満たすように動いています。

また広義の話をよりシンプルに表すと

「商品やサービスが売れる仕組みを作ること」とも言えます。

これを分解すると、

WHO=誰に、WHAT=何を提供するのか、HOW=どうやって

の組み合わせになります。

このHOWは時流に影響されやすいです。きちんと全体像を理解して実施しないと、他社ではうまくいっているのに、うちではうまくいかない・・・ということになりがちです。

一方、「WHO=誰に」と「WHAT=何を提供するか」は、それを定める方法論は時流で大きく変わることがなく普遍的です。

本質的には「誰に・何を提供するのか」を先にしっかり定め、

じゃあどうやってその価値を届けようかとHOWを考えることになりますが、

WHOとWHATが部門を超えた共通認識になっていたり、

HOWを詰める前にWHOとWHATを振り返ることは

意外と少ないのかもしれません。

≪おすすめの参考文献はこちら≫

顧客をつかむ価値を考える上で大切なことは?

改めて、普遍的な「WHOとWHAT(誰に何を提供するか)」ですが、

ここでクイズです!さらに大事なのは何でしょうか?

おそらく、非常に当たり前で

みなさまの多くが、それは大事だと思っているものです!

まずはヒントとしてちょっと身近な例で考えていきます。

友人から、義理のお母さんへのプレゼントを相談されました。

何をあげたらいいと答えますか?

ちょっと考えてみて下さい。

友人のお義母さんはどんな人なのか聞いてみました。

すると、お義母さんは、

・ガーデニングが趣味

・美味しいお菓子でお茶をするのが好き

・お義父さんは仕事が忙しいので不在が多い

ということらしいです。

お義母さんさんのことを知ると、

最近流行りのお菓子がいいんじゃないか?

ガーデニンググッズは?

日中、寂しくないようなものを見つけてみては?

など、お義母さんに喜んでもらえそうなものが浮かんできたと思います。

単にお義母さんへのプレゼントを考えてより、

その友人のお義母さんにとってのいいものが浮かびます。

そうです!

WHOを知ることで求めていることがひらめくようになります。

つまり大切なのは、WHO「顧客理解」です。

WHOをしっかり理解できれば、WHATのアイデアはどんどん出てきます。

では、データを活用して、どのように顧客理解を行えばよいのでしょうか?

まずは、

ブランドの売上に直結するターゲット顧客(WHO)は誰なのか?

をシンプルに選ぶデータ活用のフレームワークがあるので紹介します!

売上につながる顧客を見つけるフレームワーク

企業活動に重要なのは、売上ですよね。

売上に直結するWHOを選び出すために

顧客を①購買行動と②行動心理に分けて捉えていきます。

①購買行動

まずは「認知」です。

商品やサービスを知らなければ買うことはありません。

次に「購買経験」です。

知っていても、買ったことがない人はたくさんいらっしゃいます。

そして、「最近の購買状況」。

直近数ヶ月で買った人は現在の顧客と言えますが、

だいぶ昔に買った人は、離反客と捉えます。

②購買心理

次に購買心理です。

「今後、そのブランドを購入したいか?」の指標です。

これも売上には、とても重要です。

どんなに認知が高いブランドでも、「購入したい」「このブランドが欲しい」と思ってもらわなければ、全く意味がありません。

売上を持続的に成長させる上で重要なのは、これからも買いたいと思う人を増やすことです。

購入した人の内訳が、たまたま購入しただけや他のブランドでも良いと思っている人が多いと今後の売上は見込めないですよね。

つまり売上構築のリスクになります。

③売上に関する軸で顧客を分類

この2つの指標「購買行動」「購買心理」で顧客を7つの分類に分けてフレームワークにしたのが7 Journeyです。

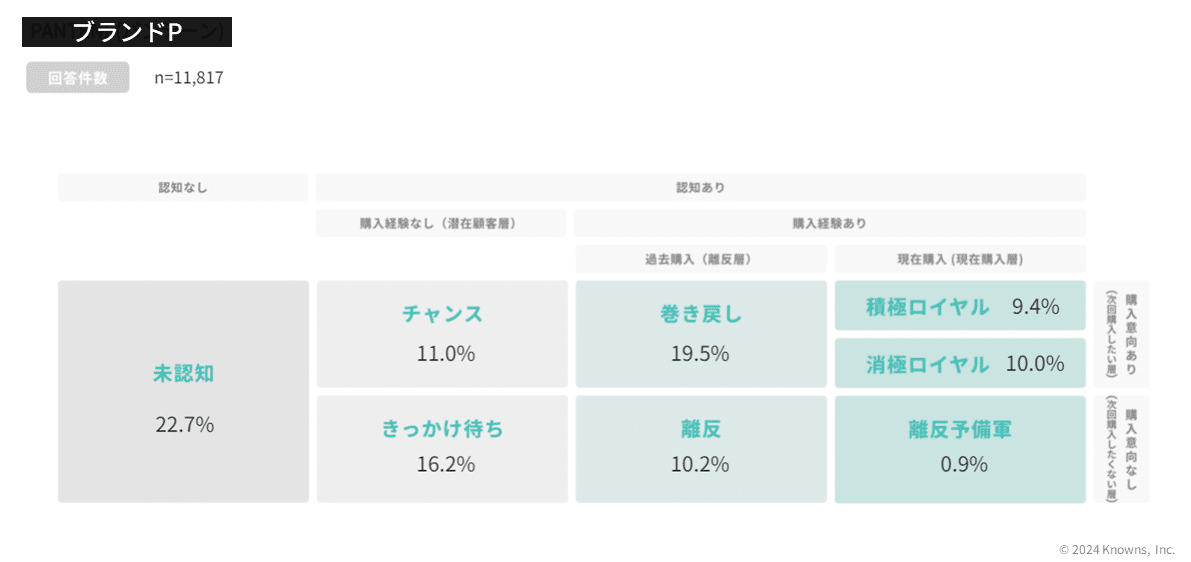

実際のブランドで見てみましょう。

ブランドPは、未認知が22.7%なので、約77%の認知があります。

そして、現在購入している方(積極ロイヤル+消極ロイヤル+離反予備軍)は約20%、そのうち0.9%(離反予備軍)の方は、次は買わないかもという状態です。

また、購入経験があり、直近1年間は購入してないけどまた購入してもいいなと思っている巻き戻し層は19.5%います。

など、これだけでブランドの顧客状況がぱっと理解できます。

④売上UPに寄与するセグメントを定める

売上を最大化するためには当たり前なのですが「直近も買っていて、さらにこれからも買いたいと思う人」を増やすことが重要です。

7 Journeyでは右上の顧客が増えれば売り上げが最大化するということになります。

実際に右上の「ロイヤル層」が100%のブランドはなく、「チャンス層」や最近買っていない「巻き戻し層」など、どこかに歩留まりがあります。

どの部分に顧客の歩留まりがあるのかを理解し、上に右にどんどん動いてもらうようにするのかが重要になります。

では、先ほどのブランドPで見てみましょう!

顧客が右上にシフトすることで売上が最大化するので、

具体的にどこのセグメントの顧客を動かしたら売上につながるかが見えてきましたね。データを活用することで一目瞭然になります。

まず、注目すべきは「巻き戻し(購入経験はあるが最近は買ってない。でもまたブランドPを買ってもいいと思っている)」が19.5%もいます。

・なぜ買いたいのに買わないのか?

・今使っているブランドは何だろう?

と、ここのセグメントの方々を理解したくなりますよね。

さらに「きっかけ待ち(Pを知っているけど購入経験はなく、買いたいと思ってない)」も16.2%います。大きい数字ですよね。

ここの方々にはまず、買いたいと思ってほしいです。

・なぜ買いたくないのか?

・この方々が買いたい基準にしているものはなんなのか?

いろいろ気になります。

ここまででご理解いただけたと思いますが、数値を大きく動かしたいセグメントが、理解すべき顧客になります。

ブランドPの場合、短期的には「巻き戻し」に購入していただくことでプラスの売上を構築し、長期的には「きっかけ待ち」を「チャンス」もしくは「ロイヤル」に移行することで、今後の成長を狙う戦略が描けそうです。

⑤セグメントによって動かす価値は異なる

「顧客理解をしている」と思っている方も多いと思いますが、このように顧客を分類し、理解しようとしていたでしょうか?

ブランドPの場合、「巻き戻し」にまた購入してもらうために伝える価値と「きっかけ待ち」に購入したいと思ってもらうために伝える価値が同じだとは限りません。ほとんどの場合で異なることが多いです。

顧客の現在の状況により、伝える価値を変える必要があります。

では、狙うべき顧客まで絞りこめましたので、事例を交えて顧客理解と価値づくりについてお伝えしていきたいと思います。

続きは、ターゲットに刺さる戦略ストーリーの構築 売上に直結するデータ活用法②へ

今すぐ自社・競合の顧客構造を見てみたい方へ

Knowns Bizにはすでに1万を超えるブランドが登録されており、すぐに閲覧が可能です。気になる方はこちらから、「無料のお試し分析希望」に○をつけて頂きご連絡ください。現状のブランド分析資料を無料でお渡しいたします。

また、2週間の無料トライアルも実施中ですので、じっくり分析のお試しも可能です。