- 運営しているクリエイター

記事一覧

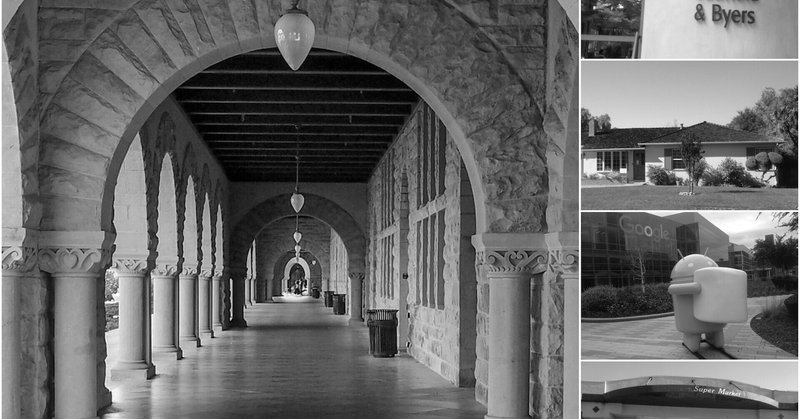

SlideShareに関するある思い出と『シリコンバレーとベンチャー投資の歴史』

Rashmi Sinhaさんと話をしたのは2007年末か2008年初頭か?晴れた土曜の真っ昼間だった。当時は、まだ存在感が残っていたYahoo!のサニーベール・キャンパスで開催された小さなイベント、講演者は彼女一人だけだ。彼女が設立したSlideShareについて、起業の経緯やそのコンセプトに関するトーク。

東海岸のブラウン大学で博士号取得後、西海岸のサンフランシスコ湾北岸にあるカリフォルニア

(エッセイ)それは顧客の仕事ではない

上司やコンサル、セミナーの講師からは市場調査(アンケートや顧客インタビュー、フォーカスグループ等)をしなければならないと言われ、一方「市場調査はすべきでない」という偉大な起業家・経営者も大勢いる。

市場調査はするな。それは君が既に知っていることを告げるか、君のやる気を削ぐだけだ。

- ジェームズ・ダイソン、ダイソン 創業者

(Don't do market researc

(エッセイ) カムバック・サーモンと社会を変えた『ゆるやかな市民運動』

1.こんなに変わるもの?10月、北海道 ––––– 前回、この季節に帰省したのは10年以上前になる。

半信半疑のまま住宅地にかかる橋まで歩き、欄干に手をかけて川辺を覗き込んだ。知っているはずの川辺だが、見覚えのない小綺麗な川が流れていた。傾き始めた秋の陽を照り返す川面に目を凝らすと、川底の黒っぽい石が流れる水の透明感を引き立てた。

川幅2メートル程度の小さな川、僕が幼かった頃は水辺の草木は乱雑

AIについて語る時(3)AIに包まれたなら 〜 自動運転を例に

アップルの故スティーブ・ジョブス含め、シリコンバレーでよく引用される格言がある。史上最高のアイスホッケー・プレイヤーと称されるウェイン・グレツキー(カナダ)の言葉だ。「なぜ、ここまで偉大な記録を残すことができたのか?」という質問への返答。

“I skate to where the puck is going to be, not to where it has been” – Wayne Gr

AIについて語る時 -(2)大いなるAIの力には、大いなる責任が伴う

鉄腕アトムは中に人間が入ってないので、当然、AI。ドラえもんも、アラレちゃんも、キューティー・ハニーも、ロボコンもAI(古くて御免、最近の知らないので)。日本作品に登場するAIは、大抵、正義の味方か人間の友達って設定で、結構賢く、可愛いとか、お茶目とか、好印象なのが多い。一方、ハリウッド映画では、ターミネーターはもちろん、ロボコップの敵方ロボット最悪だし、2004年公開の「I, Robot」も追い

もっとみるAIについて語る時 - (1)「AIって何?」と聞かれた時の若干の恥じらいと躊躇について

1990年代、僕は某大学院の修士・博士課程で人工ニューラルネットワーク関連の研究に従事していた。図書館にはAIバブル期に出版された豪華な本が並び、MITのマービン・ミンスキー教授やスタンフォードのジョン・マッカーシー教授など、AI分野の大物たちが登場した一昔前の専門誌が色褪せつつある時代だ。

当時は「人工」なんて枕詞はなく、単にニューラルネットワーク、あるいは、ニューラルネット、もっと簡単にニュ

“MARKETING MYOPIA(近視眼)”

(*本稿は、2015年5月1日のブログに多少加筆した再投稿です)

“Marketing Myopia(近視眼)”はハーバード大学経営大学院の故 Theodore Levitt教授が1960年に発表した論文であり、今なお、経営に携わるものに多大な影響を与え続けている経営学史上の名著.HBRのサイトで公開されている(PDF版は有料だがhtml版は無料で閲覧できる).

https://hbr.org

(エッセイ)シリコンバレーの投資家、あるスタートアップの死

仕事でシリコンバレーと関わり始めたのは、ドットコム・バブル崩壊前夜の2000年頃。

某大手日本企業で大学院時代の研究を基に新製品を幾つか開発した後、研究所長に直談判して、新事業部門が始めたベンチャーキャピタル(VC)との共同新事業プロジェクトへ異動。いわゆるコーポレートVC的なプロジェクトだが、その活動でスタートアップ(ベンチャー企業)だけでなく、シリコンバレーVCとも付き合う機会を得た。