【月報2022年4月】元公僕が地域おこし始めてみた件

4月は、

【伝承以外の切り口を探して】

【福島浜通り行き過ぎ問題】

【桜は咲けど春は来ず】

【写真でごまかす報告書】

の内容でお送りします。

1.つなぐ

自分の地域おこし協力隊としてのミッションは「震災伝承」ですが、常にそのことだけを考えていればいいというわけではないと思っています。

自分が専門で学んできた防災・減災という分野も、その分野に特化して詳しいだけでは、現実に役に立たず、結果として目的を果たせないということをたくさん目にしてきました。

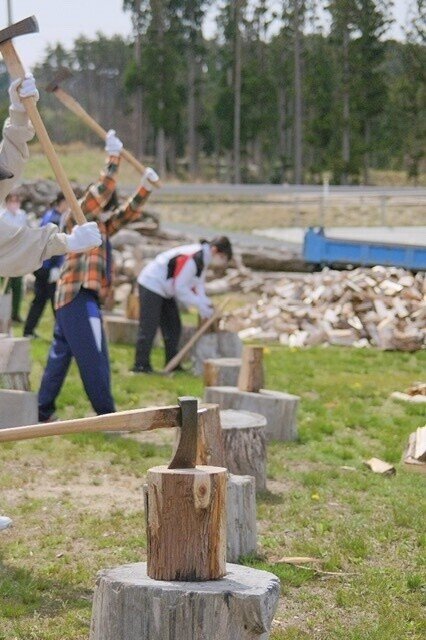

なので、気分転換も兼ねて休みの日や仕事の合間に、町内の催し物や、他の団体等の活動に写真撮影がてら顔を出したりしています。(半分仕事のようなものですが)

メインの仕事に影響のない程度に、町内の様々なところを訪れて、自分のこれからの仕事に活かすことを目指す一方で、その現地での写真撮影など協力していけたらと思っていますので、よろしくお願いします。

2.三たび、福島へ

福島県双葉町にある東日本大震災・原子力災害伝承館で開催された福島県博物館連絡協議会の震災の教訓・防災教育に関する勉強会に参加してきました。

雲仙岳や磐梯山の記念館、福島県の伝承館と博物館の伝承の取組や経過について聞くことが出来ました。

関西出身なので、身近に活火山がなく、震災と同じく遠く離れた場所の出来事だと今まで考えていましたが、火山という自然現象以上に被害を受けるに至った社会の動きや、以降も同じようなことを他の場所で繰り返しているようなことなど、少し身近な出来事として感じることが出来ました

以下は印象に残った点です。

・30年経っても

一番印象に残ったことは、雲仙・普賢岳で火砕流により報道関係者や消防団員、警察官、タクシー運転手等が亡くなった「定点」と呼ばれる場所の遺構が整備され遺物が展示たのが、1991年から30年経った2021年だということでした。

避難勧告が出される中、火砕流の危険性が伝わっていないのに加えて、当時の報道陣の業界の状況もあり、取材者の行動に巻き込まれた形で、消防団員など地元の人が犠牲になったという批判が強く、定点の整備を口に出すのがはばかられるような状況だったとのことです。

しかし、30年月日が経ち、犠牲者を悼み、災害を後世に伝えたいという思いから遺構の整備に至ったとのことでいた。

時間が長く経ったとしても、風化する一方ではなく、新たな動きを生み出すことが出来ると知りました。

東日本大震災は発災からまだ11年、今すぐ整備など行動に起こすことが容易ではないものがあったとしてもそこにいる人たちが、次の世代につなげる思いを持ち続けていれば、未来につなげる具体的な行動を起こすことがこの先出来るのだと思いました。

そういった意味では、今震災伝承の仕事をしてはいますが、まだ早いと感じる部分もあると同時に、末永く自分に出来ることを続けて行くことが出来たらいいと思いました。

・体験者のいないスタート

磐梯山の134年前の噴火は、体験者が残っていないところから始まった災害の継承が始まりました。

当時の調査結果や大衆新聞や写真を元に、歴史の研究者だけではなく、自然系の研究者も共同で報告書を作成したとのことです。

災害の伝承などは、体験者の語りなどからスタートすることが多いですが、体験者がいなくなっても、後世に伝えたいという思いがあれば、様々な分野の人あが協力し合って、伝える土台をつくることが出来ると思いました。

・問いが導く対話

福島県立博物館では、観覧者の気づきや考えを共有し、展示物を通した対話を試みているとのことでした。

災害伝承を持続するために「活用」し、災害を自分事化するために「対話」を行い、創造的に対話を促すツールとして「問い」が大切だということでした。

ここでの「問い」とは、答えを知らない人が知っている人にする「質問」や、答を知っている人が知らない人にする「発問」とは異なり、答えを知らない人が、答えを知らない人に対する「想像的対話を促すトリガー」だということでした。

この考え方から、自分が今まで聞いたことのある『双方向の震災伝承』や『互いに学び合う防災教育』といった言葉とも同じものを感じることが出来ました。

教育現場で「発問」という言葉を用いることがありますが、減災復興などの義務教育で今まであまり学んでこなかった分野は、子どもの「問い」に先生が答えを用意できるとは限らず、先生が言葉を濁したりするのを見たことがあったので、答を知らない者同士がお互いに創造的対話を出来る空気感がつくられたらいいと思いました。

震災伝承でも、体験者とはいえ、来訪者の問いに全て答えることが出来るわけではないので、双方が聞いて学び合う機会に語り部などがなっていけば良いと思います。

・マイナスをプラスにする活動

雲仙普賢岳噴火の被害を受けた島原市では、被害が出たことははマイナスですが、被害を受けてしまった以上、それをプラスにする会議やイベントなどの誘致等の活動が行われてきました。

被害の状況や失った物によっては簡単にプラス考えられない部分もあるかもしれませんが、それだけで終わらない、なんとかプラス方向に活かしたいというレジリエンスが大切だと感じました。

・まとめ

今まで、伝承や防災教育の世界に身を置きつつも、学芸員などの業界にはあまり接点がなかったので、今まで知らなかったことや、自分の分野で考えていたことが、他の分野でも異なる言葉で使用されていることなど、分野横断的な考え方の重要性を再認識できるいい機会となりました。

今後も、「震災」「防災」「伝承」といった特定の言葉や枠組みに取らわらず、多様な機会で様々なことを見聞きして学び、大槌のためにも、自分自身のためにも活かし続けて行きたいです。

・【おまけ】桜前線を追いかけて

福島県の双葉郡に行った時はちょうど桜の満開の時期だったため、周辺の桜の名所をいくつかまわってみました。

富岡町の夜の森の桜並木は、今年1月に立ち入り制限が解除された部分もあり、より近くで桜並木を見ることが出来ました。

原子力災害で、人が少ないエリアでしたが、桜はそれでも咲き続けていました。

3.遺構を訪ねて

新たに見学できるようになった石巻の震災遺構「門脇小学校」に行ってきました。

門脇小学校は、津波と火災による被害を受けた建物で、部分保存されることになった震災遺構です。

遺構なので、被災した建物の内部が見られるだけと思っていましたが、被災した車両、震災後使用された応急仮設住宅、学校にいた教員や児童の話の動画、復旧や復興の様子の展示、石巻の震災の展示など、ここは石巻市の震災伝承館だと思うくらい展示がたくさんありました。

すぐ近くに伝承施設もいくつかあるのですが・・・

それはさておき

ここで個人的に思ったこと

・新たな発見ではなく再確認

自分だけかも知れませんが、門脇小学校の展示で一番心に残ったのが、震災後に教えていた教員の言葉で「学校の先生は生き方を教えることができる、それができるのは家族と先生だけ」と言った言葉でした。

なぜ心に残ったのかと言うと、自分自身も仕事で震災伝承や防災教育に関わった経験から元々そう感じていたからでした。

逆に、自分がそう言った経験を経ずに同じ内容のものをみたら「ふーん」と感じていたかも知れません。

だから、尚のこと、人に教えてもらうより、自分で考えて感じるという機会があることの大切さを実感しました。

その一方で、遺構が語りかけようとしている内容にもっと向き合えば、新たな気づきがあったかも知れません。

しかし、遺構の声に向き合うには、その時のその気分の僕には重かったです。

ただそれだけです。

・悲惨さを直視する限界のライン

門脇小学校でも、例に漏れず津波の様子がわかる当時の動画が流されているそうです。

なぜ曖昧な言い方なのかと言うと、自分は観る気になれず、観なかったからです。

なぜ観なかったかというか理由を考えてみると

日本のメディアでは見れないようなウクライナのリアルな悲惨な写真を最近ネットでよく見ていた

最近仕事で、大槌の津波の写真を誰の顔よりもよく見ていた

大槌の震災伝承プラットフォームのワーキンググループで話し合いを続ける中で、津波の怖さ、震災伝承の重さを越えて、大切なことは根底にありつつも未来に向けて話せるようになって行こうというステップに進んできたのに、また振り出しに戻ってしまった気分になった

の3点じゃないかと思います。

なので、津波を過小評価したり、知らない人が観ることは大切だと思いますが、それを通過している人はそこだけは観なくて済むようになればいいと感じました。

まあ、自分のようにそれに関する仕事をしていない限り、そう何度も観るものでもないでしょうが。

なので津波がどうとかって言う内容は、その時プライベートモードの自分の頭にはほとんど入って来ませんでした。

要するに、初めて知る人には必要ですか、他で観て知っている人や自分が観る必要はないと感じる展示もあります。

あとは自分のケチな金銭感覚のせいか、お金払ったのに観ないと損という考えが染み付いて、観ない展示があるともったいない気がするせいもあるかも知れませんが。

なので個人的には、被災地に行ってまで、今やネットで観られる津波の動画を観る必要があるのでしょうかと思うこともあります。

どこで動画を観るかより、誰と観るかも大切なんじゃないかと感じました。

その一方で現地に行ったなら、現地に行ったなりに感じる空気感などがあるはずだと思います。

・【おまけ】イカラーメンだ

石巻に行ったついでに、今まで行ったことのない石ノ森萬画館でやっていた特別展示を観に行きました。

面白くなくてすみませんでした。

4.大槌の桜

大槌にも、きれいな桜が咲いているところがたくさんありました。

去年は大槌に来てすぐだったので、桜を眺めるゆとりがなかったのですが、今年は様々な場所で桜を見ることが出来ました。

5.今月の大槌

天気のいい日の景色は最高でした。

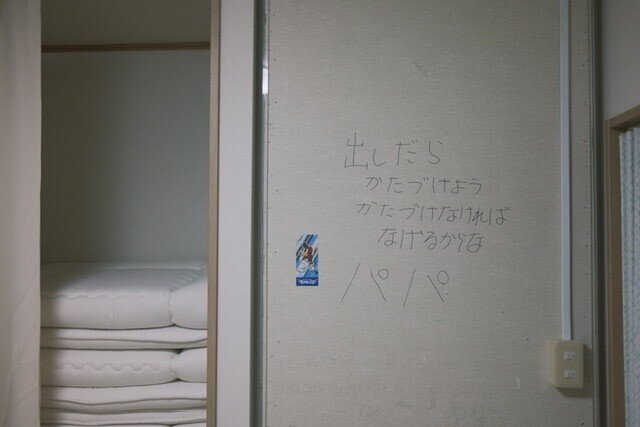

6.ちおこの休日

元々都市部での生活が長いので、休日と言ったら、買い物に行ったり、ラーメン食べに行ったり、カフェに行ったりしていたのですが、大槌に来てから、盛岡などの人が多い地域にはあまり行くことがなく、おもに沿岸部だけで生活しています。

三陸自動車道のおかげで遠いと感じるところにも足を伸ばすことができるおかげで、当初は行こうと思っていなかった場所にも行けるようになりました。

6.おわりに

大槌町に地域おこし協力隊として1年が過ぎました。

よくここで2年目の目標などを言ったりするとは思うのですが、言いません。

なぜかと言うと、自分だけで出来る取組ではないので、目標を自分だけで勝手に作っても意味がないと思っているからです。

このnoteでの報告もゆるゆる続けて行きますので、今年度もよろしくお願いします。