補足説明も重要! 創業計画書は万能ツールその5 作ると今の状況も整理できる

創業時または、創業後でも創業計画書=事業計画書を作成すると様々な整理ができます。

今回は、

意外と見られている、補足説明の欄

についてです。

(本説明は、東京信用保証協会の様式に沿って説明をしております。記載内容はあくまでキングストン株式会社による私見で、東京信用保証協会が内容を担保、推奨したものではありません。)

経営に役立ちそうな内容はできるだけ正確にたくさん伝えると読み手の印象が良くなると言う話です。

1.事業内容や創業動機 (5)補足説明

(創業する直前の職業、事前に必要な知識・技術・ノウハウの習得、事業協力者の有無、 創業スケジュール等及び補足説明したいことを具体的に記入してください。)

と記載があります。要は、経営に役立ちそうなリソース(ひと、もの)と、日程を教えて下さいということです。

ひと、もの、かねの「かね」の部分は後ほどのパートで詳細に記載しますので、ここでは記載しなくてもよろしいかと思います。

もの

知識・技術・ノウハウの習得については、独自のものがあれば記載します。

・公的な許可証等があれば、記載しておきます。

例)飲食店における営業許可証や、中古品売買における古物商許可証など商売を始めるにあたり必要な許可証や免許等は取得状況を記載します。

申請中の場合はその旨を正確に記載しておきましょう。

・民間団体や組合における賞など

こういったものも、他社との差別化になりますので、記載しておきます。

例)令和2年○月お茶の審査技術を評する、茶審査技術○段取得。

令和3年○月チーズ鑑定士取得済み。

実施する事業に有効になりそうな技術や知識、ノウハウということであればどんどん記載してアピールします。

取得した書類などもあれば、別紙添付で提出してもよいでしょう。

いずれにしても、

既存の事業者とはここが違う!

ということを訴求します。

日程

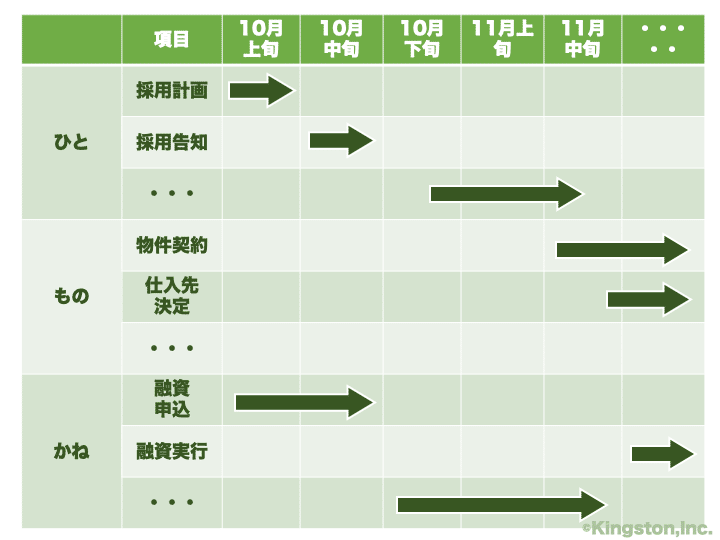

概ねの開業までの日程を以下のようなチャートで表すと万人に理解できる内容となります。

この場合も、経営要素である、

ひと、もの、かね

これらに分けて計画すると整理しやすいです。

別紙の添付資料で提出して具体化をさせると説得力が格段に向上します。

既にある事業や、社内で新たに行う事業計画についても、この要素で説明すれば、抜け漏れは少なくなります。

上層部の方も、より事業内容の精査に時間をかけられ、計画の精度が向上します。

ぜひお試しください。