第10話 熊野の巻

【いっしょに〝記紀〟を旅しよう!】第10話 熊野の巻

今回も「日本書紀」の記述をたどります。

皇軍は名草を出発して、狭野を越え熊野の神邑に着いて天磐盾に登った。

狭野は現在の和歌山県新宮市佐野周辺。

「狭野を越え」。通過しただけだからか、顕彰碑は今まで見た中で一番残念な感じでした(汚れていました)。

神邑の伝承地は、新宮市三輪崎 阿須賀神社。境内に神邑顕彰碑があります。

天磐盾は神倉神社。

再び船で東へ向かったが、突然の暴風雨にあって船団は漂流した。稲飯命が剣を抜いて海に入り鋤持神となられた。また三毛入野命も波頭を踏んで常世国においでになった。

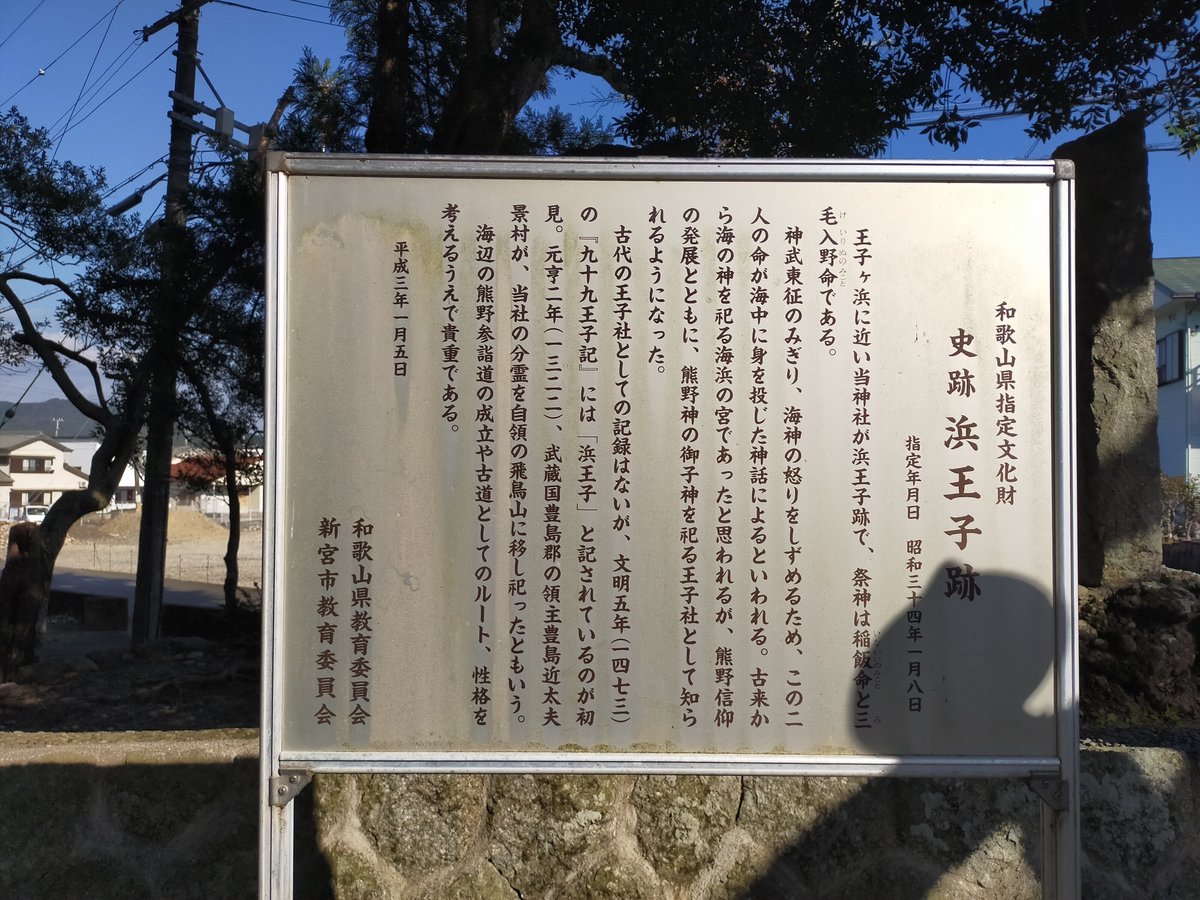

二柱の神は王子神社に祀られています。「古事記」は、そもそもお二人の兄は東征に参加していないので記述はありません。

神武天皇と息子の手研耳命は荒坂津に到着。そこで女賊 丹敷戸畔を誅殺したが、その時毒気に当たり倒れてしまった。

荒坂津 「古事記」は、荒坂津も丹敷戸畔も登場しません。「熊野村に着いたとき、大きな熊が現れて毒気にあたった」と記します。

毒気にあたり生死を彷徨う皇軍を救ったのが、〝記紀〟神話の国譲りに登場する 武甕雷神(古事記は建御雷神 鹿島神です)が国土を平定した霊剣 布都御魂。その剣を神武天皇に届けたのは高倉下という人物。ここまでは同じですが、誰が命じたかは違っていて、「日本書紀」は天照大神、「古事記」は天照大御神と高木神ニ柱の命令となっています。

注)高木神は高御産巣日神(日本書紀は高皇産霊尊)と同一神

「先代旧事本紀」は「日本書紀」と同じ内容ですが、天孫本紀に、

饒速日尊の子の天香語山命。(天降って後の名を手栗彦命、または高倉下命という)。この命は父の天孫の尊に随身して天から降り、紀伊国の熊野邑にいらっしゃった。

と記します。つまり高倉下命は、饒速日命の子 天香語山命(尾張氏・海部氏(籠神社社家)・津守氏(住吉大社社家)らの祖)だと言います。

余談ですが、熊野速玉大社の神職は代々穂積氏(藤白鈴木氏)が努めていました。穂積氏と言えば石切剣箭神社の社家も木積氏(穂積氏)で、祖神 饒速日命とその子可美真手命(古事記は宇摩志麻遅命)を奉斎していますが、こちら紀州熊野系の穂積氏はもう一人の饒速日命の子 天香語山命(高倉下)が祖神なのかも知れません。

兄3人が亡くなり、神武天皇自らも生死を彷徨う中で、皇祖神は初めて救いの手を差し伸べ 霊剣 布都御魂を授けました。この霊剣は今は 石上神宮で布都御魂大神として祀られています。

次回ですが、皇祖神は布都御魂と、もう一人 道案内人を遣わします。そう八咫烏ですね。次回は八咫烏についてです。お楽しみに〜!