現代写真マガジン「POST/PHOTOLOGY」 #0017/ウェイド・ガイトン 「THIRTEEN PAINTINGS」@エスパス・ルイヴィトン東京

ウェイド・ガイトン(Wade Guyton)

ウェイド・ガイトン(Wade Guyton, 1972-)はアメリカのインディアナ州ハモンド生まれのアーティストで、現在はニューヨークを拠点に活動するアーティストである。ポスト・コンセプチュアルアートを代表するなどとも紹介されることも多いアーティストだ。2010年代以降、エプソンのプロシューマープリンタで出力する制作方法で、伝統的な絵画の形式とデジタルイメージを融合する特徴的な作品づくりでよく知られるようになる。

2012年のホイットニー美術館での展覧会をスタートにチューリッヒのクンストハレ(2013年)、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリー(2017年)、ケルンのルートヴィッヒ美術館(2019年)と世界各国の美術館でソロ・ショーが行われるなど、2010年代以降の現代アートにおける再重要人物のひとりといえる。

ACK 2021でタカイシイでの展示

筆者は、2018年に進学した修士課程在籍中に、ガイトンの存在を知った。「変換」に関わるアーティストといったような内容であったように記憶しているが、筆者の博士課程の研究対象であったワリード・ベシュティ(Walead Besty 1975-)と同じようなタイミングで知ったと思う。

美術館の細い階段を人々が順に降りていき、その先に真っ黒い出力の作品が天高の高い壁一面に飾られている動画をM1の時に見たのだった。すっかり2012年のホイットニー美術館の展覧会だと思っていたが、今回リサーチしてみたら、2010年に開催された、ケルンのルートヴィッヒ美術館の展示であった。

はじめて、実物と対面したのは、2019年3月に訪れたART BASEL HongKongのGALERIE CHANTAL CROUSELとPetzelのブースであった。CHANTAL CROUSELのブースにいる時に目の前でiPhone XSの作品の購入が決まり、なぜかギャラリストといっしょに喜んだのだった。後に、作品リストを送ってもらったが、その当時で4,000万円ほどであった。

@ART BASEL HongKong 2019 筆者撮影

FRIEZE SEOULやART BASEL(バーゼル)、今年4月に行ったスイスのバイエラー・ファウンデーションなどで度々作品を目にする機会があった。

日本ではじめて作品を見る機会を得たのは、2021年の秋に行われたArt Collaboration Kyotoのタカイシイブースであった。このことは以前に書いていたブログにも書いた。

タカイシイがケルンのGalerie Gisela Capitainをゲストとして呼んで、ガイトンの作品の展示が実現したのだった。

@ACK 2021筆者撮影

この時は、展示された作品がそれまでに観ていたリネンの出力作品とは違っていたこともあって、かなり考察するのに苦労をした記憶がある。モチーフとして使われている「チューリング・パターン」と4点のサイズの問題を切り口に「物質世界」と「イメージ世界」のリアリティの混ざり合いを表現した作品として考察したのだった。

おそらく、その時以来日本で展示されるのが、今回紹介するエスパス・ルイヴィトン東京の展覧会「THIRTEEN PAINTINGS」である。

エスパス・ルイヴィトン東京「THIRTEEN PAINTINGS」について

前置きがだいぶ長くなったが、ここからが本題である。

ガイトンの作品が、現在表参道のエスパス・ルイヴィトン東京で日本初個展「THIRTEEN PAINTINGS」として2024年10月31日から2025年3月16日まで開催されている。

個人的な意見ではあるが、現代写真的な視点からしても今年最注目の展示会であることは間違いない。

「THIRTEEN PAINTINGS」の構成

この展覧会は、タイトルの「THIRTEEN PAINTINGS」が示すとおりで、13点のペイント作品(いったんここではペイント作品としておく)によって構成された展覧会である。

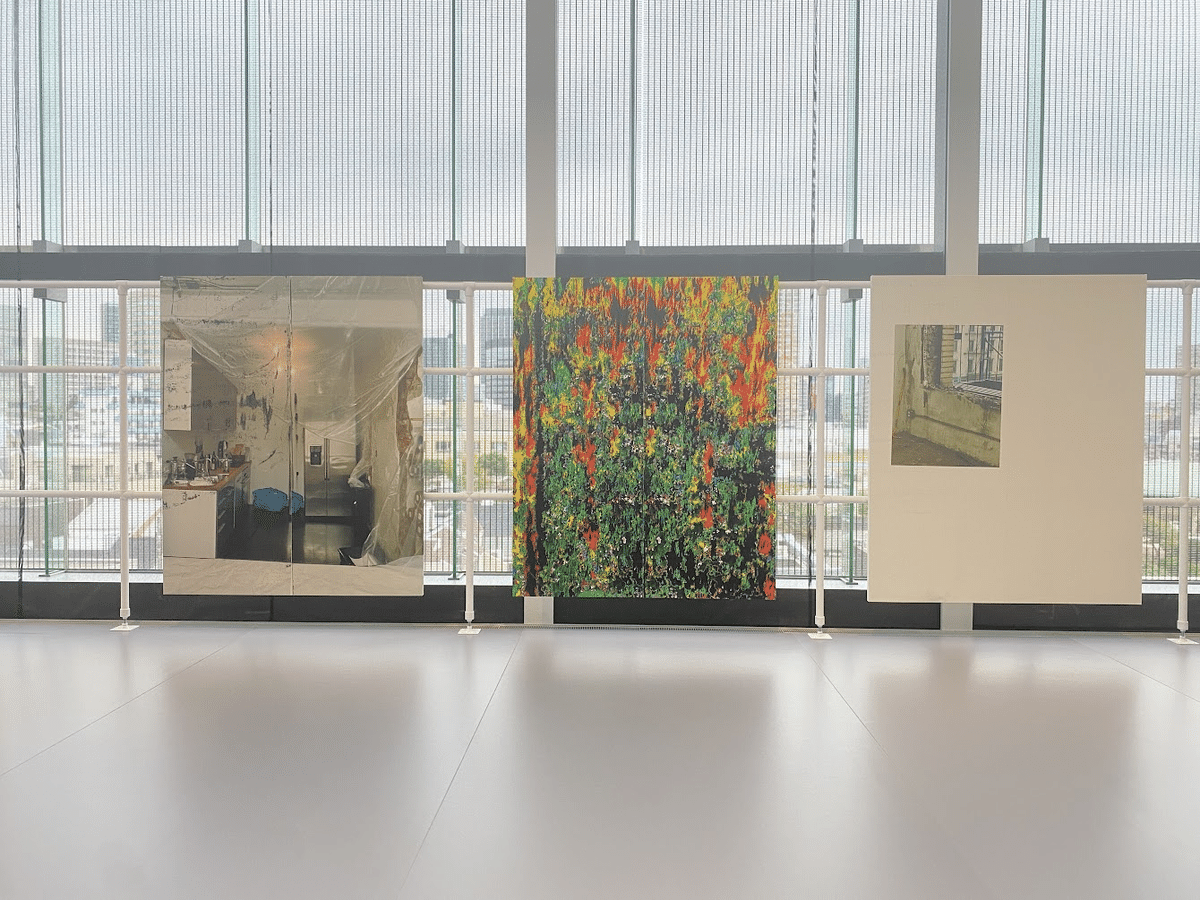

今回エスパス・ルイヴィトン東京では、ブラインドが開けられた状態の窓の前に12点のキャンバス、1点のキャンバスが2本の枕木の上に置かれた状態で壁に立てかけられている。

全13点のキャンバスの配置は、入口に近い正面右側の壁から反時計回りで、枕木の上のキャンバス1点、窓ガラス前に3点、会場正面に3点、左の窓ガラス前に6点となっている。枕木に乗せられたもの以外の12点のキャンバスは全て、窓ガラスの前に組まれた白い単管に掛けられた状態で展示されている。

@エスパス・ルイヴィトン東京 筆者撮影

@エスパス・ルイヴィトン東京 筆者撮影

@エスパス・ルイヴィトン東京 筆者撮影

13枚のうち多くは、ガイトン作品ではお馴染みのモチーフのものである。

New York Timesのスクリーンショット、アトリエ、デジタル画像の拡大によるディザリングイメージ、抽象、画中画。

ざっくりとした内訳と配置は以下となっている。

ウェブサイト版New York Timesのスクリーンショット 3点

アトリエの床に出力されたキャンバスが置かれているもの 5点

床に置かれた作品以外で、アトリエがモチーフになっているもの 1点

ディザリングの拡大によるノイズイメージ 1点

完全な抽象 2点

画中画 1点

展示会場であるエスパス・ルイヴィトン東京では今回、ブラインドを開け、紗幕だけになっており、会場からは東京の街並みが見えるようになっている。また、仮設壁の設置もなく、窓から内側に入ったすぐのところに白い単管で組まれた柵のようなものに設置されている。

会場で聞いた話では、これも天井のライトを吊るすポールに似たデザインのものにして欲しいというガイトンからのリクエストであったそうだ。

ガイトンがスタック絵画で示すもの

実はこの13枚の作品は、本来は2本の枕木の上に重ねて乗せられて展示されるものなのだ。今回のエスパス・ルイヴィトン東京での展示でも当初は13枚が重ねられた状態で展示する予定であったという。

「THIRTEEN PAINTINGS」エスパス・ルイヴィトン東京ウェブサイトより

この重ねられた絵画は「スタック絵画」などと呼ばれており、ガイトンの展覧会では度々登場する展示方法である。今年の6月のアートバーゼルの時期に開催されていたバイエラー・ファウンデーションでも13枚の重ねられ、壁に立てかけられた絵画が2セット(2点)展示されていたようだ。

ガイトン自身はスタックされた展示方法について、スタジオでの保管方法からきており、ある時点からこれを「彫刻」と呼ぶのが自然であると考えるようになったと説明している。

そして、バイエラーでの展示時には、会期中毎週この13枚の重ね順がシャッフルされていたということだ。

この重ねられた「スタック絵画」がはじめて登場したのは、2017年1月から4月の間にミュンヘンのMuseum Brandhorstで開催された展覧会「Das New Yorker Atelier」においてである。

この展覧会において、提示された2点の31分の映像作品(厳密にはスライドかもしれない)の中で、この「スタック絵画」は登場する。

WADE GUYTON MCMXCIX-MMXIX ZWEI DEKADEN MUSEUM LUDWIGより

同展の図録は2種類出版されており、どちらもガイトンのニューヨークのスタジオに関わるイメージによって構成されている。

WADE GUYTON MCMXCIX-MMXIX ZWEI DEKADEN MUSEUM LUDWIGより

同年の5月からイタリア、ナポリのMadreで開催された展覧会「Siamo arrivati」ではスタック絵画の彫刻作品は登場しないが、ニューヨークのアトリエはまるごとイタリアへと輸送され、作業台、ストレージボックス、キャンバスのやフレームのストック、エプソンの大型のプリンタ、作品を運ぶワゴンなどは青いカーペットを掛けられ、展覧会会場に作品として提示されている。この展覧会でもうひとつ特徴的なのは、ACK 2021でも登場した「チューリング・パターン」がこの展覧会から登場していることである。

チューリング・パターンとは、イギリスの数学者アラン・チューリングが1952年に理論的存在が示された自発的な空間パターンのことで「ふたつの仮想的な物質が混ざり合う時、それは均一には混ざらず、濃い部分と薄い部分を作りながら空間に繰り返すパターン(反応拡散波)を作って安定する」というものである。

少し時期がずれた同年7月から行われていたアメリカ、コロンビア州のAspen Art Museumでの展覧会「Wade Guyton Peter Fishchli Weiss」、ガイトンとペーター・フィッシュリー(Peter Fischli 1952-)によってプロデュースされたこの展覧会でガイトンは、代表作である「X」の絵画や通常よりも大型の「New York Times」とともに「スタック絵画」の実物を登場させている。

WADE GUYTON MCMXCIX-MMXIX ZWEI DEKADEN MUSEUM LUDWIGより

この時は、5つの重なりで計61点から構成されており、全てが1組13点ではなかったようである。インスタレーションビューで見る限り、4セットは13点、一番右側が9点の計61点のようである。また、この時はバイエラーのようにシャッフルしたのかは不明。

ガイトンが「スタック絵画」を展示することで目指すことは、スタジオと同様の見方でしか作品を見れなくすること、展覧会会場のスタッフにスタジオのスタッフと同様の「労働」を強いることによる「展覧会会場」と「スタジオ」の境界線を無くし、混ぜ合わせることである。そのための戦略が「スタック絵画」をはじめとしたスタジオを会場に持ち込むという手段なのであろう。

2023年にMatthew Marks Galleryで行われた展覧会でのラックも基本的な考え方はおそらく同様であり、2017年から続く重要な方向性となっている(実際には2012年のホイットニーでの展示にも一部資材のようなものが持ち込まれているので2017年以前から考えていたのであろう)。

「スタジオ」というモチーフは、ブロイヤーの椅子が解体された彫刻作品のイメージの背景として登場することはあったが、この3つの展覧会を境に、ガイトン作品の中心軸が「スタジオ」を巡る作品世界へと移行していく。

スタジオを世界の循環の中心に添える

ガイトンは2012年までに真っ黒い出力のペイントで一躍有名になった。エプソンのプロシューマー向けの大型プリンタによってリネンに出力されたキャンバス作品を「ペイント」と呼び、酷使した使用方法によって機械の悲鳴をイメージに落とし込むようなところが作品の特徴として考えられてきた。それ故に、ガイトンの作品は「絵画」なのか「写真」なのかといったようなカテゴライズの政治の関心を集めてきた。

たしかに、そういった側面は重要あるが、おそらく2012年のホイットニー・ミュージアムでの回顧展的展示でいったん本人の中で区切りがついている。ガイトン展覧会の傾向を見ると、大型の美術館での回顧展ごとに作品の方向性が大きく変わる。

ガイトンの作品をいまだに「写真」か「絵画」か、もしくはそれらを統合した新しいカテゴリなのかといったようにカテゴライズとラベリングで推し量るのはおそらく無意味である。

この点が、自己言及的な作品をつくる「現代写真」のアーティストたちとの最大のちがいであろうかと思う。ガイトンは「写真」や「絵画」の特性や特徴を利用しているだけなのだ。

では、ガイトンは「スタック絵画」も含めたスタジオを扱う作品で何を示そうとしているのだろうか?この点に触れるために少し、ガイトンの半生について触れていきたい。

ガイトンにとっての芸術の原体験

ガイトンは、2歳の時に鉄工業で働いていた父を亡くし、10歳の時にテネシー州の田舎へと引っ越している。その後、学費の安い州立大であるテネシー大学へ入学する。当初は数学と科学が好きであったが、大学入学の頃にはそれらを諦め、人文科学の道へと進んでいる。

テネシー大では映画を研究し、ジュティス・バトラーやラカンといった作家たちの文学に触れることとなったという。ガイトンにとっての芸術に関する最初の学びは、大学の終わり頃に受講した絵画の講義であった。

ガイトンはインタビューで簡単に単位をとれるだろうと思って受講したこの講義で、それまでの芸術に対する見方が突然変わったと述べている。

絵画の教師であったマイケル・ブラッケ(Michael Brakke)はロラン・バルト(Roland Barthes, 1915-1980)を課題として出し「作者の死」についての作品制作であったという。ガイトンは、この課題に対し何を描いていいのかわからなかったので、ブラッケが生徒たちのためにキャンバスを貼る時に使用した「ハンマー」の絵を描いたという。

そして、ブラッケはその作品についてハンマーの柄に絵の具を使いすぎている点を指摘したが、「個人的な感情や自己表現に関わるものでないこと」を評価したとのことであった。

このガイトンの原経験はおそらくその後のガイトンのアーティスト人生に大きな影響を与えている。自分自身を決して創造的な人間であるとは思っていなかったガイトンはその後、芸術の世界へと傾倒していく。大学院へ進むことはブラッケに勧められたという。

ガイトンは1995年にテネシー大学卒業後、1996年にニューヨークに移り、ホイットニー独立研究プログラムに2回不合格となった後、ハンターカレッジで修士号を取得している。

ちなみに、スウェーデン人のキュレーター、ダニエル・バーンバウム(Daniel Birnbaum 1963-)による2009年の第53回ベネツィア・ビエンナーレで展覧会をともにし、「WALKER/GUYTON」というユニットを形成するケリー・ウォーカー(Kelly Walker, 1969-)とはテネシー大学で出会っている。

ハンターカレッジではロバート・モリス(Robert Morris, 1931-2018)に師事していた。大学院修了後、ディア・ファウンデーションで警備員として働いていた。この時期に、向かいのEAI(Electoronic Arts Intermic)で働いていたセス・ブライス(Seth Price, 1973-)らと知り合い、セス、ジェセフ・ローガン(Joseph Logan)、ベッティーナ・ファンケ(Bettina Funcke)らと4人で「Continuous Project」をはじめた。

ブラッケは2010年に亡くなっているが、テネシー大学の追悼記事に掲載された赤いイメージは2点ともどことなくガイトンを彷彿させるものである。

作品を作り出すものを作品にする

2017年以降明確に「スタジオ」を展覧会会場に持ち込むことを目指した作品を提示するガイトンが目指すのは、テネシー大学での最初の絵画であった「ハンマーの絵」によって得た美的体験を拡大するもののように思える。

つまり、「作品を作り出すものを作品にする」ということである。

ブラッケの講義においてガイトンが描いたのは「絵画」という作品の一部を作り出す「ハンマー」という道具を描き出すということであった。それをブラッケはバルトの「作者の死」に対する作品として評価したのだった。

2017年以降のガイトンが提示する作品における「スタジオ」は現在のガイトンが作品を作り出す「ハンマー」にあたる。つまり、現在の一連の「スタジオ」を巡る作品はガイトンは芸術における原体験を更新すること制作されていると言えるのではないだろうか。

いや、おそらくエプソンのプロシューマー向けプリンタを使うということも同一コンセプト上に置かれた作品なのだろうと思う。プリンタによって出力されるイメージはヴィレム・フルッサーのいう「テクノ画像」である。テクノ画像は装置と人間の複合体によって作り出される記号である。つまり、作家の天才性もしくは、主観性によって作り出される伝統的な画像である絵画とはちがうのだ。

この点に気がついたガイトンは機械の声を聞くことで、テクノ画像における「装置」の存在を全面に押し出したのが2010年ごろまでのガイトンの作品であったのだろう。「装置」も「作品を作り出すもの」である。おそらくそれだけのことでこれが「写真」か「絵画」かなどというのは本人にとってはどちらでもいいのだろう。

世界の循環を示す

「スタジオ(アトリエ)」は美術史上においてもひとつの重要なモチーフであり、ギュスターヴ・クールベの作品などが有名である。ガイトンは「スタジオ」をモチーフとした何を示そうとしているのだろうか?

ガイトンの「スタック絵画」は2017年のサーペンタインギャラリーでの展示、2024年のバイエラーでの展示と度々登場しているが、すべての展示において「重ねて展示している」というわけではない。

前述したナポリのMadreでは「スタック絵画」は登場していない。代わりに行われたのが、スタジオそのものを展覧会会場に持ち込むということであった。

リネンへの出力からストレッチャーを使ってのキャンバスの貼り込みなど、すべてが展示会場に持ち込まれたスタジオの機材とガイトンのスタッフで行われ、一部作品のイメージはその作業の様子や持ち込まれた機材自体が提示されてもいる。

2023年に話題となったMatthew Marks Galleryでの展覧会のインスタレーションに使われた単管ので組まれたラックは、ガイトンがスタジオの引っ越し先として選んだ衣料品会社に置き去りにされていた服飾のためのハンガーラックであったという。ガイトンはそれらを再利用し、スタジオでの作品の保管として使っているのだ。

ここからもわかるように「スタック絵画」も展覧会会場とスタジオの境界線を曖昧にする、つまり「作品を作り出すものを作品にする」ための方法論のひとつなのである。別の方法でそれがかなうのであれば、絵画は重ねて展示されることはないのだ。

ガイトンはスタジオを作品の一部として明確に提示し、作品の流通の循環をループさせる。

従来の作品の流れは世界からインスピレーションを得るとして、ざっくりといえば

世界→アーティスト→作品→展示(完成)

である。

ガイトンはこれに元々作品のモチーフとしていた「NewYork Times」などのメディア、Photoshopなどのテクノロジーも加え、ボードリヤールのシュミラークル的な要素を取り入れる。

スタジオ内で、メディアから取り込んだ世界とスタジオそのもの(これも世界の一部)をテクノロジーによって作品化する。ざっといえば以下の流れになり流ればスタジオを起点とし、循環させられる。

スタジオ→世界/メディア→テクノロジー→作品→展示/スタジオ→…

これによって作品はある意味で、いつまでも完成しないことになる。「スタック絵画」のようにスタジオと同じ状態で見せるということには「彫刻作品」としては完成しているが、描かれた世界に間しての絵画としては完成していないというメッセージを含まれるということになる。重要なのは、展覧会会場をスタジオとすることなのである。そのために行われているのが、

「スタック絵画」「スタジオの機材等を会場に持ち込みそのまま展示する」「スタジオのイメージを等身大で提示する」ということになる。

これらの変種が、2018年にPetzel Galleryでの展覧会「Patagonia」であったと思う。つまり、販売を目的とするギャラリーでどのようにこれを実現させるのかという問題に対するひとつの答えである。

この展覧会にはスタック絵画もスタジオの機材も持ち込まれていない。大小2種類の絵画11点の絵画が提示されたのだが、ブロイヤーの彫刻のイメージを赤く加工したもの、赤いT字の抽象的なイメージ、スタッフが作業しているイメージ(「Patagonia」はこのスタッフのうちの一人が着ているトレーナーにプリントされている文字からきている)の3点が小作品(213.4*175.3cm)でそれ以外は大作品(325*275cm)ですべてスタジオの床やスタッフの食べかけのランチボックスとなっている。

スタジオにおける食事から作品までのエネルギーの循環(スタッフが食事し、作品を作る労働して、作品が出来上がる)を展示において、作品と作品が写るイメージによる作品とで繋げてみせているのだ。

ガイトンは「作品を作り出すものを作品にする」ということをコンセプトの軸に、現在はそれを「スタジオ」としている。スタジオを作品として提示する中で複雑な世界との循環を生み出し、作品を完成させないということを目指しているように思える。

反エントロピーの絵画

世界の循環を作り出す絵画であるということはどういうことなのだろうか。

チェコの思想家であるヴィレム・フルッサーは著書『サブジェクトからプロジェクトへ』の中で繰り返し、現在の「文明の危機」に対し、プロジェクト(投企)によってネットワーク上に散在するさまざまな結び目を接近させる集塵機とならなくてはならないと述べている。基本的に世界は発散の方向(エントロピー的)に動いており、それを逆転させる必要があるということだ。

展示によって完成する作品は、極めてエントロピー的なものである。作品が展示会場で展示されるとスタジオと同様の状態になるというパラドックスはこの問題を滑らせるのだ。

都市に関する一説ではあるがここに引用しておく。

この投企とユートピアとの最大の違いは、ユートピアにおいては理論空間を開くことが都市の任務であったのに対して、いまや都市は理論空間にとってもはや必要のない盲腸になる、という点にある。この投企空間の意図は、政治と経済を創出し指導することにあるのではなく、一般的な分散化傾向(死と、どんどん広がる不確定性への崩落と)を背景として、感主体的なネットワークに意味を与えるということにある。要するに、もはや真理の発見としてではなく、意味の投企として、理論を理解するということである。

東京大学出版会、1996年、p. 69

ガイトンはまさにこの一説の「都市」を「作品」に代えたことを達成しようとしている。

現代写真の視点で考えるのであれば、「作品を作り出すものを作品にする」というパラドックスこそが「レフェラン」であり、そこの中には「写真性」があると考えられる(イメージ制作がプリンターだとか写真が素材だとかということではなく)。

最後にエスパス・ルイヴィトン東京での展示もそれぞれをよく観察するとスタジオと展示会場とが循環した仕組みになっていて、2022年の世界の問題とわたしたちが一つの循環のなかにいるのだということを理解させる構造になっている。

東京で見出した新しい可能性

最後にエスパス・ルイヴィトン東京での展示でなぜこの13点の絵画が重ねて展示をされなかったのかということについて。

前述した通り、この展覧会が決まった当初この作品は重ねられた状態で展示がなされる予定であったそうだ。しかし、エスパス・ルイヴィトン東京の会場を見たガイトンはこの13枚を現状のように展示することを望んだという。

本人にとってもこの13枚が並べられて展示されるのを見るのははじめてだったという。

ガイトンが考えたことは、展示会場正面の3枚の作品で示されているように思う。

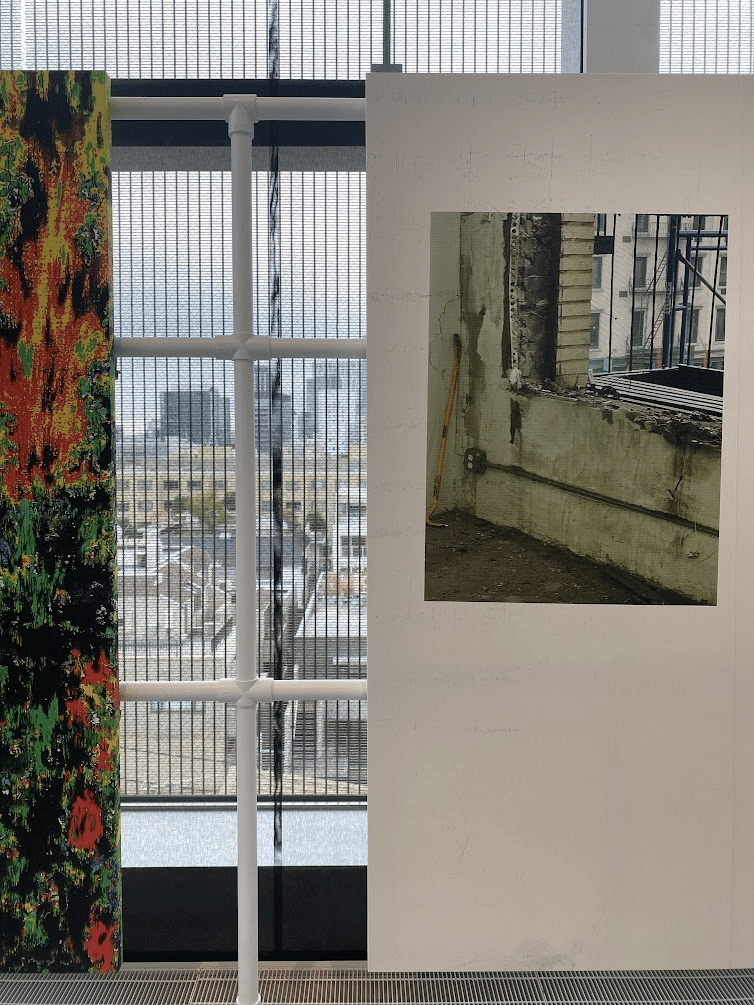

@エスパス・ルイヴィトン東京 筆者撮影

左側は、等身大のスタジオのイメージ、真ん中に、赤緑黄色黒で構成された抽象、右が画中画の作品だ。

左側はイメージを通して、この場をスタジオと繋ぐ。真ん中の抽象は本人ももはやどうやって出てきたのかわからないと言っているそうだが、同様の抽象的なイメージがNew York Timの右一面(米仏対談で右のバイデン)を埋め尽くしていることからこのイメージはアメリカを象徴しているのだろう。「どうやって出てきたかわからない」というような意図せず出てくるイメージは初期からのガイトン作品の重要なメタファーだ。

右側の画中画はアトリエの窓から見たニューヨークの景色だ。これが会場から臨む東京の景色と入れ子になって東京の景色を作品に取り込む。ある意味の借景とも言える。

この借景による循環によって、東京の会場はニューヨークのスタジオと新たな枝で繋がる。日々変化する外の風景は、この作品をいつまでも完成させない。

@エスパス・ルイヴィトン東京 筆者撮影

まとめー現代写真研究者としての視点

ウェイド・ガイトンの初個展であるエスパス・ルイヴィトン東京で提示された「THIRTEEN PAINTINGS」は本来重ねて展示される予定だったもので、13点すべてを一度に見れる機会は極めて貴重なものである。

本展に提示された作品はすべて、エプソンのプロシューマー機器であるSureColor P9000によって出力された作品である。ガイトン本人は1点ずつに間しては「ペイント」と言い、13点のかたまりで「彫刻」として作品を提示してきている。

写真で絵画をやるとか、絵画と写真との境界といったような問題とは違った次元で作品制作の根幹が成されているため、このメディアに関する越境があっさりと行われている。芸術の原体験の経験である「ハンマーの絵」で体験した「作品を作り出すものを作品にする」というパラドックスを延長し、作品を世界が「反エントロピー的」になるための結束点として機能させている。

現代写真の視点で考えるのであれば、「作品を作り出すものを作品にする」というパラドックスこそが「レフェラン」であり、そこの中には「写真性」があると考えられる(イメージ制作がプリンターだとか写真が素材だとかということではなく)。

ウェイド・ガイトン「THIRTEEN PAINTINGS」

場所:エスパス・ルイヴィトン東京

期間:2024年10月31日-2025年3月16日

詳細:https://www.espacelouisvuittontokyo.com/ja/detail